火星生命的证据——即使是火星很久以前存在生命的证据,最终都将回答这样一个古老的问题:宇宙中,地球生命是否孤单。1996年,在一次新闻发布会上,美国科学家宣布他们终于找到了火星生命存在的证据——在1,500万年前离开火星表面、后来落到地球上的一块陨石中,科学家发现了类似于微小生命体化石残留的样本,暗示火星上曾有生命存在。这一发现甚至惊动了当时的美国总统比尔·克林顿(Bill Clinton)亲临发布会,重要性由此可见一斑。

地质研究显示,类似的生命体曾塑造了早期地球的地形地貌,它们比我们见过、甚至设想过的任何生物都小。这些地质研究暗示,火星陨石中的这些标本可能是最早期生命的遗迹。比这些发现更令人震惊的一则消息是,有证据表明,上述古老生命体至今仍生存在我们身边——准确地说,它们驻扎在我们体内,可能引发一系列疾病。科学家现在称之为“纳米细菌”(nanobacteria)。

这些发现一经公布,立即招来大批科学家的质疑,而且有许多迹象表明,这些科学数据本身根本不足以证实发现者为之兴奋的那些“重大发现”。争论的焦点主要集中在纳米细菌是什么和不是什么。十多年后,科学家对这些微小颗粒及其类似生命特征的奇怪行为有了更深入的了解。事实证明,纳米细菌不是奇异的新型病原体,实际上它们根本没有生命。不过它们对人体健康有着极为重要的影响,而且可能参与了生命的早期进化——这里是指真正的生命,而不是前面假想的那种“生命”。

纳米细菌这一“现代传说”的演变历程给我们上了宝贵的一课,让我们能够了解科学本身如何运作,以及科学如何误入歧途。与所有精彩故事一样,这个“现代传说”的现实结局要比虚构的结局有趣得多。现在,科学家可以利用他们对纳米细菌的了解,改善人类健康,推动纳米材料的研究。

神秘的纳米颗粒

1993年,利用电子显微镜观测采自意大利维特博(Viterbo)温泉的岩石样本时,美国得克萨斯大学奥斯汀分校的地质学家罗伯特·L·福克(Robert L. Folk)发现,样本中存在一些类似于细菌化石的微小球状物体。与细菌一样,这些球状物似乎也有细胞壁和菌丝样表面突起物,但它们的体积远小于已知任何细菌。福克在论文中首次报道了这些微小的球状物,并把它们称作“纳米细菌”。

通常,细菌大小都以微米计——1微米为百万分之一米,大概相当于头发直径的百分之一。福克观察到的球状物大小仅有细菌的1/5~1/100,直径为10~200纳米(1纳米为千分之一微米)。福克手中的纳米细菌标本,采集自古生代(Paleozoic,5.42亿年前~2.51亿年前)和中生代(Mesozoic,2.51亿年前~6,550万年前)等古地层的残留物,它们的存在时间甚至早于地球生命出现的时间。因此福克推测,以纳米细菌为核心的有机物和无机物循环,塑造了它们所在的地层结构。

但福克的发现并未引起科学界重视。直到1996年,美国航空航天局林登·B·约翰逊空间中心(NASA Lyndon B. Johnson Space Center)的戴维·S·麦凯伊(David S. McKay)在一篇报告中指出,发现于南极的火星陨石ALH84001携带了类似的“纳米化石”。科学家认为,这块陨石是在45亿年前由熔融物质形成的,是太阳系最古老的岩石之一。在这块陨石样本中,麦凯伊和同事不仅发现了类似纳米细菌的微小碳酸盐球状物,还检测到了磁铁矿、硫化亚铁颗粒和多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbon)——这些都是生化过程需要的原材料。在一些科学家看来,这些突破性发现无疑是火星和太阳系其他地方存在过生命的坚实证据。

麦凯伊的报告和此前福克的研究,引起了媒体的极大关注,同时也在科学界引发了极大争议。批评者指出,与纳米细菌相关的所有推论都只以外部形态为依据,没有任何证据表明它们曾拥有生命。纳米细菌的大小是另一个争议焦点:对于单细胞生物而言,能支持生命的最小体积是多大?考虑到一条双链DNA的直径通常大于2纳米,负责合成蛋白质的核糖体直径约为20纳米,批评家怀疑,纳米级“细胞”能否容纳这些维持生命所必需的 “装置”。

就在这场争论愈演愈烈的时候,芬兰库奥皮奥大学的E·奥拉维·卡扬德(E. Olavi Kajander)和内瓦·奇夫特奇奥卢(Neva Ciftcioglu)引发了新一轮更为激烈的争论。1998年,这两位芬兰科学家找到了纳米细菌具有生命的首个证据。当时,一些研究人员在细胞培养物中检测到了非常微小的“污染物”,他们想尽办法都没能将“污染物”除去。它们不仅能使培养中的细胞发生病变,对常用的加热灭菌法、表面活性剂、抗生素等似乎还具有抵抗能力。卡扬德和奇夫特奇奥卢利用电子显微镜观察发现,这些微小颗粒的直径为50纳米~500纳米,与福克描述的纳米细菌非常相似,可以肯定就是同一种东西。

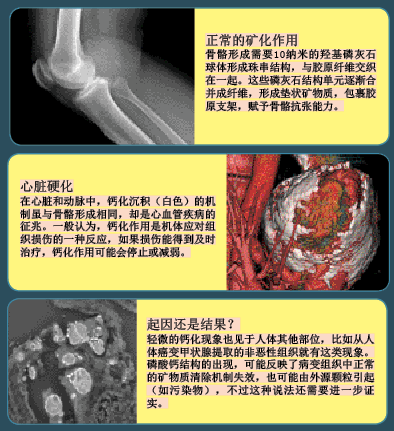

致病微粒

经过细致观察,两位芬兰科学家在这些微粒中发现了核酸和蛋白质——这是极为重要的生命特征。根据样品中的DNA序列,他们把这些微粒与致病体布鲁氏菌(Brucella)和巴尔通氏体(Bartonella)归为一类,为它们取了一个拉丁文名Nanobacterium sanguineum(即纳米细菌)。他们还发现,纳米细菌具有一些不寻常的特征,比如在培养基中能改变自身形态。生物学中,这种特性叫做多形性(pleomorphism),在活体生物中非常罕见。观察发现,纳米细菌能从球状转变为层状和块状矿物化物质。这些矿物质被证实为为羟基磷灰石(hydroxyapatite,也叫磷灰石),是钙与磷酸盐的晶体复合物,普遍存在于自然界中,哺乳动物的骨骼和一些无脊椎动物的外壳中都含有这类物质。在他们的论文中,两位科学家写道:这些小而圆的纳米细菌不仅被羟基磷灰石外壳包裹,还经常躲在较大的“圆顶状城堡”或 “住所”内。

这个芬兰研究团队惊奇地发现,他们检测过的大多数动物及人体体液(血液、唾液、尿液等)中都含有纳米细菌。他们推测,这些微小颗粒很可能是矿物质异常聚集疾病(如肾结石)的诱发因素。多位科学家研究证实,与纳米细菌相关的疾病远不只结石类一种,还包括多种癌症、动脉粥样硬化(atherosclerosis),以及关节炎、硬皮病(scleroderma)、多发性硬化(multiple sclerosis)、外周神经病变、阿尔茨海默病之类的退行性疾病,甚至与艾滋病等病毒感染性疾病都有关系。这个芬兰研究团队的一项初步研究还显示,在斯堪的纳维亚地区,14%的健康成人体内都含有针对纳米细菌的抗体。包括德国乌尔姆大学安德雷·P·佐默(Andrei P. Sommer)在内的其他科学家后来更是提出了这样一种观点:纳米细菌能够起到传染性病原体的作用,会对全球人类健康造成威胁。

尽管纳米细菌拥有上述种种令人恐惧的作用,但它们可以从很多方面帮助科学家实现最狂热的梦想。极为原始的本质、不同寻常的特征、无处不在的分布——纳米细菌的这些特性暗示,这些微小颗粒或许有助于揭开生命起源之谜——不仅是地球生命,还包括宇宙其他地方的生命。此外,纳米细菌几乎与我们能想到的每一种疾病相关,因此它们可能代表了一种全新的、统一的致病机制,这是前所未有的。尽管纳米细菌被赋予了很多突出特征,但许多批评者仍持怀疑态度。美国罗切斯特大学医学中心的杰克·马尼洛夫(Jack Maniloff)认为,纳米细菌实在太小,不可能是生命。在他看来,“纳米细菌”就是“微生物学上的冷聚变”。

2000年,美国国立卫生研究院约翰·O·奇萨(John O. Cisar)所做的研究,首次揭示了纳米细菌的另一面。奇萨发现,磷脂(phospholipid,细胞膜的一种常见成分)能与钙和磷酸盐结合,逐渐形成磷酸钙(磷灰石) 晶体。用这种方法得到的磷酸钙晶体块,能“孵育”出类似纳米细菌的东西,就像那两位芬兰科学家描述的一样。值得一提的是,同样的晶体块能在试管中生长和复制,看上去就像是鲜活的生命。至于纳米细菌研究领域曾经的里程碑事件——芬兰科学家找到的独特核苷酸序列,奇萨通过研究证实,同样的序列存在于常见细菌的基因组中,而这些细菌经常污染实验试剂和玻璃器皿。

“纳米细菌热”开始消退。但到了2004年,美国梅奥医学中心(Mayo clinic)的维吉尼亚·米勒(Virginia Miller)和约翰·C·利斯科(John C. Lieske)带领的研究团队突然宣布,他们在硬化血管样本中发现了纳米颗粒,其中不仅含有DNA和蛋白质,似乎还有RNA。众所周知,在所有生物中,RNA是把DNA指令转变为蛋白质的“中间分子”,这一发现意味着什么,不言而喻。几乎在一夜之间,与纳米细菌相关的论战重新展开,各大媒体再次表现出极大的热情。

由于被炒作为一种全新致病机制的原型,或许与朊病毒(prion,一种能够导致疯牛病的含蛋白颗粒)类似,纳米细菌成了公众健康的“公敌”——这为制药厂商打通了又一条赚钱途径:向人们销售诊断和对付这种微小病原体的方法。最早发现纳米细菌具有“生命”的两位芬兰科学家创办的Nanobac OY公司,很快成长为一家大型诊断试剂提供商,产品包括专为检测人体组织内的纳米细菌而设计的抗体。2003年,美国佛罗里达州的Nanobac制药公司吞并Nanobac OY公司,成为抗纳米细菌“感染”药物的提供商。

纳米细菌没有生命

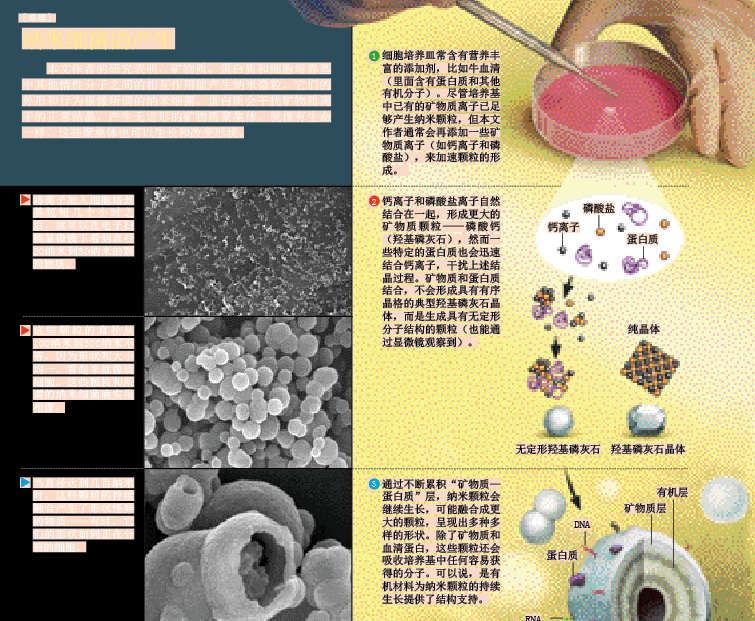

受到科学界关于纳米细菌争论的启发,我们的研究团队于2007年开展了一系列实验,深入分析了纳米细菌的化学和生物学本质。我们认为,在讨论这些微小颗粒与疾病的关系之前,首先应该弄清楚它们到底是什么、不是什么,包括它们有没有生命。为此,我们开始实验,观察在没有生命物质的条件下,纳米细菌能否完成复制。

我们的研究对象是碳酸钙(即石灰石)和磷酸钙之类的简单钙化合物,我们知道这些化学分子似乎天然倾向于以一种精确的分子模式聚集成晶体。这些晶体的结构高度有序,自我成核,类似于几何棱镜,具有平滑的表面和锐利的边缘。不过,如果生长过程受到干扰或被中断,晶体的各种性质就会千差万别。我们假设,向钙化合物中加入蛋白质和其他非矿物质化合物,会扰乱晶体生长所需的精确晶格顺序,形成无定形的矿物聚集体——也就是说,在分子水平上,化学分子以随机或者杂乱的方式聚集在一起。

我们本以为,这样的破坏作用能轻易终止晶体的生长过程。令人惊讶的是,矿物质聚集体仍在生长,并形成了一颗颗微粒——准确地说,是纳米颗粒。当然,我们并不奢望这些简单化合物形成的颗粒,在外形和结构上会与纳米细菌相同——具有细胞壁,似乎还能像活细菌一样分裂。实际上,我们构建这些简单的纳米颗粒,只是想以此为“跳板”,达到完整重现纳米细菌生物学特性的目的。换句话说,我们想弄清楚的是,利用简单有机分子和矿物质间的相互作用,能否“复制”其他科学家描述过的纳米细菌的所有奇异特征。

我们很快发现,由碳酸钙和磷酸盐混合物形成的纳米颗粒具有很强的结合能力,不管是离子、有机小分子(如碳水化合物)、脂类物质,甚至DNA或其他核酸,只要是带电分子,它们就会迅速与之结合。与带电基团的结合,会使生长中的微粒更稳定,结构更完整,并促进它们持续生长,呈现出复杂形状。但结局如何,取决于微粒的生长环境:如果周围的矿物质过多,微粒最终会结晶形成磷灰石;如果局部有机分子的量超过矿物质,结晶过程就可能停止或缓慢进行,微粒则会向更复杂的形式演变。

在我们研究过的带电基团中,蛋白质在微粒中引起的效应最复杂、最有趣。蛋白质能在人体内自由游走。一些蛋白质,比如白蛋白(albumin)和胎球蛋白A(fetuin-A),在血液中大量存在,也“很喜欢”与钙离子结合。血清与钙离子的结合能力有一半是白蛋白贡献的。胎球蛋白A与钙的结合能力更是不同寻常,它不仅可以结合普通钙离子,还能与以新生磷灰石形式存在的磷酸钙牢固结合。

蛋白质与新生磷灰石晶体结合可以阻止后者进一步结晶,以免机体发生不必要的矿物质化。在人体内,包括血液在内的所有体液都含有过饱和的钙离子和磷酸盐,自发钙化现象却并没有发生,这一事实清楚地说明,蛋白质的保护作用极为重要。如果没有这种保护作用,血管会变硬,人体所有部位都会出现骨形成现象。

正当我们沿着这条线索向前摸索时,法国马赛医学院(Medical School of Marseille)的迪迪尔·拉乌尔(Didier Raoult)取得了重大突破:一系列证据表明,芬兰科学家在纳米细菌中发现的蛋白质主要是胎球蛋白A。我们随后研究发现,镶嵌在纳米钙颗粒上的蛋白质远不止胎球蛋白A这一种,白蛋白、载脂蛋白(apolipoprotein)、补体蛋白(complement protein,一种免疫蛋白)和很多血液中含量丰富的常见蛋白,都能很好地与钙离子和磷灰石结合。我们的研究从根本上证实,生长中的纳米颗粒能轻易捕获周围环境中所有能与钙离子和磷灰石结合的蛋白质。

我们还能证明,被Nanobac公司当作纳米细菌诊断工具出售的那些抗体,实际上检测的是胎球蛋白A和白蛋白。因此,早期的那些研究利用Nanobac公司生产的抗体在人体组织培养物中找到“纳米细菌”,其实不过是检测到常见的血液蛋白。更令人吃惊的是,号称用于检测人体血液中纳米细菌蛋白的抗体,实际上针对的是牛血液中的类似蛋白。这一发现听起来似乎很诡异,但解释起来很简单:实验室中的细胞培养基通常含有胎牛血清——一种上好的营养源。对于培养基中的纳米细菌来说,胎牛血清就是一个庞大的蛋白库,可以从中提取所需蛋白,因此留下了牛血的成分。过去有很多研究曾经利用上述抗体检测到了“纳米细菌蛋白”,现在看来,那些研究根本全错了。

纳米颗粒与健康

尽管现已明确证实,“纳米细菌”只是普通矿物质与周围物质通过结晶形成的无生命纳米颗粒,它们对人体健康或许仍有重要影响。我们认为,纳米细菌样颗粒是在一个自然过程中由矿物质与蛋白质结合而成的,这个过程能防止人体内出现有害的结晶化,但在一定条件下,也会促进更多纳米颗粒的形成。

自然界中,很多矿物质能自发地聚集,甚至可能表现出结晶的趋势。比如,钙离子极易与碳酸盐和磷酸盐结合,形成方解石(calcite)和磷灰石晶体。因此,不论是蛋白质、脂类,还是其他带电基团,任何对钙离子或新生磷灰石晶体具有高度亲和力的分子,都可以视为钙化抑制剂,因为与矿物质结合后,这些分子会直接干扰结晶过程。在人体内,蛋白质与钙离子或新生晶体结合形成的复合物,只有两个目的:存储或清除矿物质。

不断清除矿物质可以防止异常钙质沉积的发生。然而,与这些矿物质结合就必须持续不断地投入更多蛋白质,如果矿物质的量超过抑制性蛋白质,抑制机制就会失效。当矿物质占据了蛋白质上的所有结合位点,这些“绑架”了蛋白质的矿物质反而可以成为“晶种”,启动结晶过程。这个失控的过程不仅会产生“纳米细菌”,还会导致异常钙化(例如结石的形成和动脉钙化)。尽管是潜在的致病因素,但这些纳米颗粒首先应被看作正常钙调节循环的一部分,而且“矿物质-蛋白质复合物”的形成机制也与正常的骨骼形成有关。因此,与其说钙沉积是异常钙化疾病的诱因,不如说该现象是某些代谢过程出现异常,影响矿化抑制作用和矿物质清除效应而产生的结果。

现在讨论如何将这些知识转化为医疗手段,还为时过早。结晶抑制与接种的概念大概可以解释科学家曾在纳米细菌身上观察到的各种现象。通过相互融合增大自身体积,矿物质-蛋白质复合体可以不断演化,合并成纺锤结构,最终变成膜状物。这种形态上的改变,现在可以用蛋白质与矿物质间简单的相互作用来解释,即蛋白质的抑制作用失效,矿物质化作用占据上风。根据我们提出的假设,培养细胞的器皿中会出现纳米细菌样颗粒,是因为这里没有人体内部那种动态的矿物质清除机制,它们是静止状态下正常钙代谢的简单副产物。

我们能够从血液和其他体液中得到的所有“纳米细菌”,都具有简单而且可预测的化学构成,能反映出周围介质中可用构建单元的本质。通过改变培养基成分,我们能轻而易举地改变纳米颗粒的结构。如今,我们可以根据任何指定结构构建纳米细菌样颗粒。利用这种方法,我们已经能够生产一系列与生物学相关、结构上相似的离子复合物,我们称之为生物粒子(bion)。生物粒子的形状和大小各异,可以模仿各种生物形态,看上去栩栩如生。除了证实“纳米细菌”本质上并非生命以外,生物粒子有望进一步阐明,在自然界中纳米模块构成的“建筑材料”是如何组合和拼装起来的。

弄清楚由矿物质和有机分子结合而成的这些颗粒如何在自然界中形成,或许有助于揭开生命起源之谜。我们可以想象,通过一个类似于生物粒子生长的自我复制过程,矿物质和有机小分子复合物形成了生命的第一个构建单元,并以某种方式使自己永久保留下来。这样的矿物质-有机分子复合物可能对最早的生命相关过程起到了保护和区隔作用,甚至可能成为启动本身生命过程所需的催化中心。不过,这些只是令人兴奋的推测,也是我们目前正在探索的课题。

“纳米细菌”,作为一种在自然界和多种慢性病中广泛存在的一系列钙化现象,最终能在分子层面上得到完美解释,无疑是一个令人兴奋的进展。对这种天然产生的矿物质与有机分子的复合物,我们已有了精确的定义和深入的了解,科学家将以相关研究成果为基础,进一步探索如何利用这些生物粒子改善人类健康——尽管它们本身没有生命。

请 登录 发表评论