怎么才能把虚拟金币变成现实中的钞票?这听起来像是数码炼金术士问的问题。不过,发展中国家的一大批“打金者”(gold farmer)已经找到了答案,成了专门靠网络游戏赢利谋生的创业者。他们在这些游戏中专职杀怪、采矿,或者参与其他活动来获得“虚拟金币”,然后将金币卖给别的玩家(通常是富裕国家的玩家),换取真实货币。尽管此举违反了游戏规则,虚拟货币的买卖双方还是靠这些金币决定着游戏中虚拟人物的命运。

在亚洲,一位熟练的打金者通过玩游戏、出售虚拟货币挣到的钱,和一位每天工作12小时的普通工人收入相当——有时甚至更多。于是过去10年来,打金就成为了一项别出心裁而又富有争议的活动,通过这种方式,较穷国家的人就能靠信息和通信技术挣钱,贫困的工人也能磨练数码技术,今后或许还能运用到信息技术领域跟游戏无关的其他工种中去。

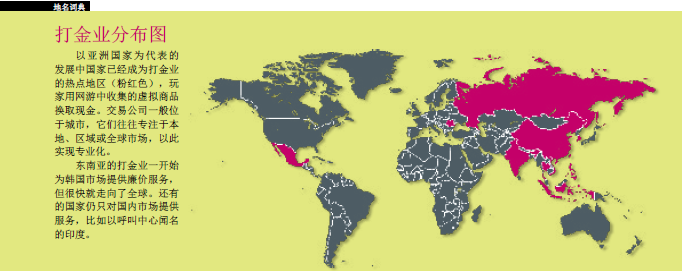

短短几年时间,打金就发展成了一项庞大的产业。根据一项最有把握的估计,在亚洲,靠在网络游戏中打金谋生的玩家数量超过40万,虚拟金币年交易额则超过了10亿美元。全球大约有1,000万玩家购买过金币或服务,使他们在游戏中的虚拟人物更加强大。

打金业一度游离于不玩游戏者的视线之外,如今它已经吸引了经济学家和社会学家的不少目光,并被视为穷人和富人、真实和虚拟的交汇点。近年来,学术界和大众媒体都对游戏模式产生了兴趣,因为每款游戏都包含一个以快进方式运行的小世界——在这里,个人和团体玩家的命运在数天或数周内就会发生起伏,而常人毕生的波折或社会整体的兴衰,都要花上几十年,甚至几个世纪。我对打金业的兴趣是在玩网络游戏遭遇虚拟金币经销商时产生的。这项活动和我的专业——全球发展之间的关系,将我引上了一个新的研究方向,让我得以探索打金行为的社会和经济学特征。

打金业的运作

打金业普遍存在于《魔兽世界》(World of Warcraft)、《无尽的任务Ⅱ》 (EverQuestⅡ)等大型多人在线角色扮演游戏(MMORPG)中。这些游戏在屏幕上为玩家创造了一个虚拟世界,这个世界不仅有房屋、有风景、有包括矮人和巨人等幻想角色,还有虚拟经济。

根据不同游戏的设定,玩家可以用虚拟金币购买盔甲武器、食品药物、跑得更快的坐骑,以及设施更好的太空船。通过采矿、伐木,或者杀死怪兽和其他敌人,玩家就能积蓄起各自的金币。和真实世界一样,致富可能是个乏味的过程,可能得花上几周或几个月。于是,许多在现实世界中拥有财富的玩家走了另外一条路——雇人来干这些活。这跟雇人打扫房屋或清洗汽车一样,只不过雇的是打金者,而非家政工人。

打金者在囤积了大量货币之后,通常都会在上千个推销游戏虚拟装备的网站中挑选一个,售出虚拟财富并换取真实货币。交易通过PayPal或别的网络支付工具进行,有点像在虚拟世界中购买外汇。以目前注册人数最多的《魔兽世界》为例,在美国1,000金币的零售价是10美元,和日元对美元的汇率差不多。

一旦用真实货币完成支付,买卖双方就会在虚拟世界中的某个约定地点交付虚拟金币。打金者的大部分收入来自金币销售,同时也提供“代练”服务,即将客户的低等级游戏人物打造成在健康、力量和技术等方面更高级的角色。在《指环王OL》(Lord of the Rings Online)游戏中从1级升到50级的费用大约是150美元。有时,打金者并不直接扮演客户的角色,而是护卫玩家完成危险或困难的任务——就好比是雇夏尔巴人协助你攀登喜马拉雅山。

虚拟经济的史前时代

要想玩网络游戏,首先需要购买点卡,这笔费用是游戏公司收取,而玩家在购买虚拟金币方面的花费大约相当于购买点卡的一半。事情是怎么走到这一步的?我在研究中发现,打金业的发展脉络和真实世界中的经济发展大同小异,两者都从易物开始,最终发展成复杂的全球交易网络。

1978年在英国艾塞克斯大学诞生的MUD(Multi-User Dungeon,多用户历险游戏)可称得上史上第一款MMORPG。作为现代网络游戏的重要先驱,最初的MUD及早期的同类游戏允许多个用户聚集在同一个网络世界里,不过在这里,角色、玩家和物品方面的信息都是完全通过文字来传递的。以经济发展的眼光看,MUD玩家就代表了前工业社会自给自足的农民。玩家的生产和消费都是为了自身。

就像在现实的生活社区里一样,有人开始为了珍贵的游戏物品相互交易。假如我有条多余的琥珀项链,你又有把多余的长剑,我们就可以安排一次交换。(据说,还有男性玩家向女玩家赠送罕见的游戏道具,以期获得感情或身体上的回报,不过这个期望多半会落空。)渐渐地,装备交换开始包括用金币换装备。到了20世纪80年代某个时候,现实货币与游戏货币的交换出现了。玩家们开始用现金换取装备。用经济学术语来说,虚拟商品完成了“货币化”;今天,人们用“现实金钱交易”(real-money trading,RMT)来指代用现金交换虚拟货币、物品、服务的行为。

虚拟装备的现实金钱交易在20世纪八九十年代进展缓慢。当时的玩家或许可以称作“金币市场的园丁”。他们那阵子刚刚摆脱物品交易,出售虚拟金币只能当作副业,就好像是产业工人在后院种点蔬菜卖挣外快。这批玩家关注的重点还是游戏的娱乐功能。直到今天,在印度和印度尼西亚的网吧里,还能看到靠出售多余装备或人物来挣点零花钱的兼职玩家。

1997年的两个事件开启了这个虚拟产业的新阶段。首先是《网络创世纪》(Ultima Online)的推出,这是第一款真正的大型网络游戏;然后是eBay上线,为装备交易提供了一条捷径。金币市场的园丁们渐渐明白,自己能挣的不只是那几个可有可无的零花钱。他们开始专心获取可供出售的游戏装备和游戏货币,有些人甚至辞掉了工作,一门心思挣取虚拟金币。这些玩家主要分布在西方国家,他们成了第一批真正的打金者。他们的行为就相当于个体技工或工场式的生产模式。每次有新游戏上线,其中的货币、武器或者其他物品就会在几周内被挂到eBay上出售。

1997年的亚洲金融危机为现在的打金业奠定了基础。亚洲各国政府加大了对信息和通信技术的投资,包括宽带技术,希望借消费摆脱危机。有的失业者走上创业之路,比如开设网吧,这推动了东亚强大的游戏文化。

打金业的黄金时代

到2001年,一些更富创业精神的美国打金者开始招募友人,甚至雇用员工到这个行业中挣钱。新兴美国打金者(通常在美国之外有亲戚关系)目光更远,他们看到了拉丁美洲和亚洲等低成本地区。与此同时,韩国人开始将网吧改造成打金根据地,专攻中世纪奇幻游戏《天堂》(Lineage),这是第一款来自非西方国家的MMORPG。打金者者们很快开始向其他玩家出售名为“adena”的游戏币。

随着金币交易公司在美国和亚洲的日益成长,他们以沃尔玛等公司为榜样,开始用外包的运营方法来节约开支。他们自然想到了亚洲,想到了那些技术娴熟、或易于培训的现成廉价劳动力储备,以及那里日益完善的宽带设施,全球打金业逐渐聚集于此。2004年,《魔兽世界》上线,这款游戏成了有史以来最成功的MMORPG,也为打金业带来了辉煌。到2010年,已有1,100万玩家注册《魔兽世界》,在奇幻世界艾泽拉斯中展开冒险。

像所有发达工业社会中的农业或制造业那样,打金业巨头们也逐渐向专业化方向发展。同一家打金公司的几个玩家通常在同一款游戏中扮演不同角色:猎手负责追杀怪兽;银行家负责储备资产,并将它们从一地运到另一地;叫卖者负责向游戏玩家宣传打金服务。此外,独立交易商已经开始通过雇佣打金者,在不直接参与游戏的情况下挣钱。他们开始像操作华尔街金融工具那样买卖角色或游戏装备。某个交易员会买下关联着某个特定角色的账号,然后雇用打金者练级,再出售给感兴趣的玩家,从中获益。

在2005年前后,一场打金业危机随着全球楼市和金融泡沫的出现而成形。网络游戏娱乐公司(Internet Gaming Entertainment,IGE)作为联系东方打金者和西方玩家的中介,每月能收入1,000万~2,000万美元,并向高层支付上百万美元的薪酬。据说中国某打金者在两年时间内进账130万美元。个人装备的售价也高达2万美元。但从2005年到2009年,虚拟货币的价格下跌了85%。由我领导的英国曼彻斯特大学发展情报学中心的研究显示,过多创业者进入市场导致了金币泡沫的破碎。打金业依旧繁荣,但近年来,这一行业已经开始转入成本更低的地区,一些越南的新公司应运而生。

反弹初现端倪

打金业已经引发了较大争议,因为囤积游戏币换取真实货币的做法是对游戏规则的公然违反。推广网络游戏的公司纷纷通过封杀个人玩家或提起诉讼等手段来阻止金币交易。

除了法律问题之外,有些玩家认为打金明显是不公平的,因为它让人跳过费时的任务,不用积累财富、逐步升级。此外,金币销售商的信息像垃圾邮件一样,造成玩家分心。如果电脑屏幕上不时冒出各种网址,劝你购买金币,那你大概就很难再把自己想象成保卫王国的中世纪骑士了吧。

早期的游戏公司和主流玩家都觉得打金无关痛痒。但当它发展成了一个繁荣的产业,这些人的态度就变了。游戏公司采用了低水平破坏行动:比如制造一些随机攻击事件,来杀死“外挂”(bot,即不由玩家直接操控、专门参与采矿之类自动化、重复化任务的角色);又比如对打金者在游戏中的角色进行“削弱”,降低游戏等级或移除他们的游戏装备;最终,它们会给游戏打上补丁,即加入新的游戏软件代码,它们功能各异,比如延迟角色间的货币交易,好让游戏公司有时间对某笔交易进行调查。

但打金者还是能轻易找到逃避的方法。网络游戏公司也跟着发展出对策,它们采取了更具实质性的措施,如通过封禁亚洲地区某些IP地址,来阻止打金者登录北美或欧洲的服务器。2007年,eBay终于在压力下让步,对所有涉及虚拟装备、货币和账号的交易一律封杀;但结果不过是涌现出数百家代理商,直接向客户提供打金和代练服务。

游戏公司还试图通过法律手段限制打金行为。玩家在注册一个游戏账号之前,必须首先同意不参与真实货币交易。然而,到底谁才是角色的虚拟装备和虚拟货币的拥有者,这个问题仍未解决。游戏公司对虚拟世界中的一切都拥有权利吗?如果是那样,那么真实货币交易就是非法的。那要是金币或宝剑属于创造角色,并为角色及其所有物支付费用的玩家呢?要主张权利的话,游戏公司就需要将打金公司告上法庭,并赢得一场利落的胜利。但实际上,中国的玩家甚至还告赢过当地的游戏公司,法庭要求公司归还因系统缺陷而丢失的虚拟商品,这些案例证明,玩家对无形的线上物品拥有所有权。

游戏公司的最后一招是重新设计游戏,排除打金者,这样的变化有时会对游戏产生深刻影响。2007年,为应付玩家对打金者的投诉,Jagex公司重新设计了RuneScape这款游戏,使得虚拟金币的出售更难进行。然而,这个对策带出了自身的问题。许多玩家抱怨该游戏限制过多、娱乐性降低,更有风趣的玩家将游戏改名为“RuinedScape”(ruined意为“毁坏”) 。直到现在,还是有人交易在RuneScape中挣到的金币,尽管数量减少,形式也有所变化。有的公司甚至干脆直接抢过打金者的生意。它们不再让游戏玩家缴费注册、购买点卡,转而以出售游戏装备作为主要收入来源。

来自发展中国家的观点

有时,游戏玩家和游戏公司会采取进攻性的策略对付打金者,大约1/4的玩家也叫嚣着与打金者为敌。这些人对他们认为是由打金者操控的游戏角色展开了零散的进攻,当然,有时他们也会看走眼。举例来说,某款游戏中有个角色叫女矮人,这个角色常遭到攻击或骚扰,因为别人往往认为他们是打金者。

部分敌意似乎是种族歧视在作祟。美国帕洛阿尔托研究中心的分析师余健伦(Nick Yee)将玩家对打金者的反应和19世纪中晚期加利福尼亚州淘金热潮中华裔工人的遭遇做了对比。在这两种情况下,东亚人都被冠以与疾病和瘟疫有关的贬低性称呼,从而证明亚洲人应当被“根除”——要么是通过种族清洗从美国领土上消灭,要么是从位于美国的游戏服务器上驱逐。约翰·贝尔(James Bell)在他的著作中引用了一个打金者和美国玩家打交道的体会:“他们对我很坏……他们老是叫我农民、中国狗什么的。我和其他玩家都没起过什么矛盾,但美国玩家一个劲骂我。”

打金业的坏名声还有个原因,就是打金者的工作条件常被冠以“虚拟血汗工厂”的称号。然而这个说法的准确性也有待商榷。打金者的收入一般是每小时50美分、每天上班、每班时间10~12小时。以西方人的角度看,这样的条件可能无异于残酷的剥削。但打金者自己大多觉得这笔收入还行,比起某些当地工作的报酬还要高些。食宿依照的是最低标准,但工人不用自己掏钱;而且对许多人(比如刚进城的新移民)而言,他们没有什么别的选择,除了失业。打金中的有些工作是单调的,但多数打金者都说自己喜欢在键盘上干活。这种工作和玩乐相结合的生活甚至还为他们赢得了“玩乐掘金者”(playborer)的绰号。

对发展中国家来说,打金业开辟了一条通过信息技术获益的道路。它创造了成百上千个工作,稍稍缓解了城市贫困问题。还有传闻说,打金业让城里的待业男青年找到工作,因而还有助于降低犯罪率。

由于有望通过玩游戏致富,打金业继续吸引着低收入人群。全球网络游戏玩家的人数正以每年50%的速度递增,创造着不断膨胀的需求。就算在最近的金融危机中,东亚打金者的销售额和就业人数仍保持增长。

打金为发展中国家指出了一条致富之路。随着人们将越来越多的工作和休闲时间投入网络,对所谓“网活”(cyberwork,即相关网上服务)的需求只会不断增长。对打金业的进一步研究将阐明国际贸易和因特网如何激发这类开创性活动。

但研究一定也会引出难题。亚洲的发展中国家应该把打金作为扩大出口和就业途径加以扶持吗?打金者能进一步完成对信息技术要求更高的工作吗?打金业能为新的经济发展模式提供样板吗?还有什么别的网活会涌现出来呢?可供社会科学家研究的问题多种多样,但它们全都指明了一点,即宽带通信会在数码经济中为发展中国家扮演重要角色。

请 登录 发表评论