最好的医无需天价

随着医疗改革的推行,一场变革正悄然掀起:通过比对各种药物和疗法的功效,医生将为患者挑选出效果最好、最省钱的医疗方式。

撰文 沙龙·贝格利(Sharon Begley)

翻译 雷荣悦

这是美国历史上规模最大、意义最重要的一次高血压疗法调查——当然,为此花费的美元同样数额惊人。

在623家门诊部和诊所,研究人员征集了42 418位高血压患者,并用4种常见处方药中的一种为这些患者进行治疗。然后,研究人员至少会用5年时间,跟踪调查每位患者的情况,评估上述4种处方药在控制血压,降低心脏病、中风和其他心血管疾病的发作风险上,到底能有多大效果。这次调查采用了医学研究中的最高标准:不论是医生还是高血压患者,都不知道自己会分在哪个治疗组,每位患者接受任何一种药物治疗的概率都是相同的。在评价药物或其他疗法的安全性和有效性上,这种随机对照实验一直是不二之选。此次高血压疗法调查的代号是ALLHAT(Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial),总耗资1.2亿美元左右,历时8年。

2002年12月,当调查结果公之于世时,引起一片震惊:在4种药物中,历史最悠久、价格最便宜的一种药物,也就是人们熟知的噻嗪类利尿剂(thiazide-type diuretics),降血压的效果反而好于上市较晚、价格更高的药物。而且,这种通过排除人体多余体液而生效的利尿剂,在防止高血压发展成心衰和中风上,效果也更好一些。发起ALLHAT的美国国家心肺和血液研究所(NHLBI)认为,虽然这项调查耗资巨大,但物有所值。如果医生在给高血压患者开药时,首选利尿剂而非更昂贵的药物,单单在处方药的开销上,美国每10年就可节省31亿美元——再加上中风、心脏疾病和其他高血压并发症的发生率下降,治疗费用减少,又可以节省数亿美元。

但是,正如在ALLHAT中,大约60%的患者都会碰到的情况一样,如果仅靠一种利尿剂并不能有效控制血压时,又该怎样办呢?这些患者应该转而使用哪些药物呢?这是下一步研究要解决的问题。然而,就NHLBI的经济承受能力而言,要让它再掏出上亿美元,做另一项大规模随机对照实验来弄清楚这个问题,显然是不现实的。就在这时,戴维·J·马吉德(David J. Magid)有了一个好点子。作为美国保健业巨头凯撒医疗公司下属企业科罗拉多伯马南特医疗集团的研究主管,马吉德跟其他科学家一样,都很尊重传统的临床实验。但他认为,即使不做费时费力费钱的实验,同样可以得到精确可靠的结果。在他看来,只须整理、分析凯撒公司数据库中成千上万的电子病历,就能知道当利尿剂不能有效控制血压时,哪些降血压药物疗效最好。

一年半后,马吉德找到了答案,而他所花经费只有20万美元——相对于一项临床试验的预期成本,20万美元简直微不足道。2010年,马吉德和同事报告了他们的发现:两种治疗心脏病的药物——血管紧张素转换酶抑制剂(angiotensin-converting enzyme inhibitor)和β受体阻滞剂(beta blocker)也具有同样的效果,可作为利尿剂的后备药物。如果利尿剂效果不明显,医生可以让高血压患者使用上述两种药物中的任意一种。 “随机实验花费太高,太费时间,不可能一遇到重要问题,就通过这类实验来寻找答案,”马吉德说,“通过分析病历,对比疗法的优劣,是一种很实用的方法。”

变革不可阻挡

对于某种疾病,在确定哪种药物、手术或其他疗法最有效时,医生和研究人员是时候改变自己的思维方式了。而在这场越来越受关注的“医疗改革”中,马吉德无疑是先锋人物。“比较效果研究”( comparative effectiveness research,CER)可以非常科学地确定,哪些疗法有效,哪些无效。在不同的药物,或者药物与手术疗法之间,通过这种直接比较的方法,最容易看出这些药物或疗法孰优孰劣。但现在,这种方法只是用在大范围干预手段的评估上,大多与药物无关——比如用于评估那些提供交通和住房补贴的公共卫生项目,在预防老弱病残生病住院方面,效果是否要好于更注重传统医疗服务的项目。

对药物和疗法的效果进行更严格地审查,这种需求其实源于我们所面临的医疗和经济压力。从医学上来说,我们之所以需要CER,是因为一个大多数患者和几乎所有医生都不敢承认的事实:很多药物疗法都没有坚实的科学依据,甚至根本就不存在什么依据。拿美国传染病协会制定的疾病指南来说,其中一半以上的疾病疗法都只是基于“专家意见”,而不是实实在在的比较数据,更没有临床实验数据。“医生的实际操作和科学发现之间确实存在差异,”凯撒公司有效性与安全性研究中心的新任负责人伊莉莎白·A·麦克格林(Elizabeth A. McGlynn)说。但她同时指出,临床医生也经常抱怨,科学研究很难变成实际应用。

在经济上,我们对CER的需求更加急迫。美国曾推出个人卫生计划,用数年时间比较过不同疗法的成本和效果,意图缩减预算。然而,美国今年在医疗上的开销仍将达到2.7万亿美元。由于花在消费者所重视的健康问题上,这笔开销似乎还算合理(尽管与此相比,美国在其他方面的支出只能算是小巫见大巫,比如五角大楼明年的预算也就6 710亿美元)。但是,在医疗上产生太多不必要的花费,就意味着教育、科研、投资等其他领域的可用资金会减少。“多达三分之一的医疗费用都浪费在了没有效果或者不必要的治疗方案上,” 麦克格林说——换言之,每年大概会浪费9 000亿美元(要知道,根据美国国会预算办公室在2009年的一项分析,该国通过10年的廉政改革才节省了约540亿美元)。“我们不能把钱花在没有任何意义的事情上,”麦克格林接着说,特别是当飞涨的医疗费用对国家和地方政府、商业、医保体系(由“第三方”支付大部分医疗费用)形成威胁时。为了节省成本,确保国家经费只用在有效的疗法上,美国在2009年制定的经济刺激法案中,拨款11亿美元用于比较效果研究。

这已经是很大一笔钱,但和这类研究,至少是传统意义上的CER所需的经费相比,只能算是杯水车薪,因为这些研究要通过临床实验,来确定哪些疗法对患者无效,哪些才是真正需要的。2009年,美国科学院医学研究所在一份报告中,明确指出了比较研究需要解决的100个问题。解决一个问题需要几亿美元,100个问题就意味着一笔“谁也出不起的费用”。因此,我们需要寻找全新的、成本更低的研究策略,就像马吉德那样,使用最新的信息技术工具,从凯撒公司那样的综合性大型健康网络数据库中挖掘数据,或者建立精确的疾病数学模型,仅用随机对照实验的一小部分费用,就弄清楚哪些疗法真正有效。

临床实验成本过高,并非CER经历深度变革的唯一原因。新的研究方案有望产生更有价值的信息:在临床实践中,新方案得到的数据要比传统临床实验的数据更有用。

这是因为,临床实验招募的自愿者往往年轻、健康,更有可能服用处方药,而且在实验中,他们通常会受到医生的紧密监控,普通患者一般没有这样的“待遇”。因此,一些医生会认为,临床实验的结果可能不适用于他们照看的那些年老、体弱、不太配合的患者。此外,传统的随机临床实验都是评估疗法的效力(efficacy),也就是说,一种药物或疗法在理想情况下能达到的最好效果。相反,大多数医生关心的则是效果(effectiveness),即在实际条件下,一种药物或疗法在真正的病人身上,到底能发挥多大的作用。正因为如此,一些医生可以无视随机临床实验得出的结果,因为在他们看来,这些结论根本不适用于他们的患者。就拿ALLHAT来说,虽然最终结果指出,利尿剂的“性价比”最高,但2009年的一项研究发现,当医生首次为高血压患者开处方药时,首选利尿剂的人只有36%,这在一定程度上反映出,部分医生认为ALLHAT的结果跟他们的患者毫无关系。马吉德认为,如果能在实际条件下准确评估不同干预方式的效果,那么可能就会有更多的医生在临床实践中采用研究结果。

就像医疗卫生领域的每一次重大变革一样,CER也受到了一些批评家的指责,他们担心这类研究可能会限制医生的自主权,影响患者的选择权。不过,只要科学家开发出严谨、高效的研究方案,能够解答任何患者或医生都想问的那个问题——到底哪种疗法最有效?那么,不论是在普通老百姓里,还是在决策层中,CER在卫生领域的分量都会变得越来越重。

挖掘数据库

幸运的是,寻找低成本CER策略,获取实用医学信息的这种需求,遇上了医疗卫生领域的另一场变革:电子病历的普及。凯撒公司拥有860万名患者的电子病历。由美国克利夫兰诊所、梅奥诊所等6个医疗机构组成的新联盟,则拥有上千万份电子病历。作为电子健康记录和CER的先行者,美国退伍军人管理局每年会为600多万老兵提供护理服务。关键是,医疗机构的每一份记录,都要比医疗保险所要求的资料更完整、更有用,因为后者经常遗漏患者的关键信息。凯撒公司、医疗联盟和退伍军人管理局相继启动了电子病历的分析项目,比如研究所有2型糖尿病患者的资料,看他们接受过哪些治疗方法,并对比不同患者的治疗效果。“有了这些大型数据库和详细的临床数据,我们就可以在实际条件下开展CER,研究对象也能覆盖所有患者,而不只是临床实验中的那些‘代表’,”凯撒公司研究部门负责人乔·V·塞尔比(Joe V.Selby)说。

分析对象从标准临床实验中的数百或数千自愿者变成了数百万患者,也意味着研究结果更具统计学意义。这就是说,最终结果是偶然事件的可能性大大降低。分析病历的另一个好处是,儿童和育龄妇女也成为了实验对象,而在传统的临床实验中,这两类人群通常是不可能获准参加的,因为风险太大,可能得不偿失。

乍一听去,从数据库中挖掘信息,很像是一个老派的观察性研究——科学家先观察一些碰巧接受过特定疗法的患者,再观察一群没有接受过这种疗法,或者接受过其他疗法的患者。与此相反,随机对照实验是指定患者接受一种或另一种疗法。在公共卫生领域,虽然观察性研究已经取得过巨大的成功(如科学家观察发现,吸烟可导致肺癌),但也可能误导大众。一个影响较大的例子是,一些观察研究曾推断,对于雌激素水平开始下降的中老年妇女,如果长期接受激素治疗,不仅可以降低心脏病的发病风险,还有其他方面的好处。事实上,2002年的妇女健康行动(一项前瞻性的随机对照实验)表明,激素替代疗法不但不能预防心脏病,反而会提高中风和患乳腺癌的风险。导致这一矛盾结果的症结在于,在观察性研究中,接受激素替代疗法的妇女在一些重要方面,与没有接受过治疗的妇女存在差异(至少我们知道,前者在接受医生的治疗)。正是这些差异,而非激素治疗,明显降低了妇女患心血管疾病的风险。

今天,通过分析健康记录来进行CER的先行者们都清楚地知道,他们在做的正是观察性研究。但是,他们已经开发出了一些统计学和其他方法,以避免出现失误,得出不正确的结果。最关键的是要确定,导致某种结果的因素只是疗法本身,而与患者的个人因素无关,绝不能像激素替代疗法的观察研究那样。“接受某种疗法的患者,在某些方面与接受另一种疗法的患者不同,这种可能性在现实中是存在的,”塞尔比说,“为了消除这些差别的影响,你需要收集非常详细的资料,凯撒公司就拥有这样的数据。这些数据能告诉你,两个比较组的患者的实际情况是否一样;如果不一样,你可以使用统计学方法,来消除不同患者间的任何差异。”

眼科医生的两难选择

南加州伯马南特医疗集团(也是凯撒公司的下属企业)的眼科专家方世聪(Donald Fong)就是从凯撒公司的数据库调取资料,对两种治疗老年黄斑变性(macular degeneration)的药物进行了比较。这类疾病是致使60岁以上人群失明的首要因素。2004年以来,医生一直使用基因技术公司(Genentech)生产的一种抗癌药物阿瓦斯丁(Avastin)来为患者治疗,但实际上,老年黄斑变性并不是该药的适应症(药品说明书的主治疾病中没有这一条),也就是说,阿瓦斯丁的这种用途没有得到美国食品及药品管理局(FDA)的正式批准,只是允许医生为患者开这种药物。2006年,FDA批准了基因技术公司生产的另一种治疗黄斑变性的药物雷珠单抗(Lucentis)。其实这两种药物非常相似,但每剂阿瓦斯丁的价格是50美元,而雷珠单抗每剂为2 200美元。这让医生犯了难:是继续使用未经批准的阿瓦斯丁,还是改用雷珠单抗?

方世聪知道,要解决这个问题,就需要进行一次科学比较。不过,他没有开展成本高昂的随机对照临床实验,而是和同事一起,在2005年到2008年间,从凯撒公司的数据库中调取了 452名老年黄斑变性患者的数据,对每位患者的数据进行逐一分析。这些患者满足一个条件:在来凯撒公司之前,都没有接受过治疗,而且在接受凯撒公司的治疗时,都只使用过一种药物。患者们的病历显示, 324人使用的是阿瓦斯丁,其余128人则是用雷珠单抗来治疗。不过,这些数据反映的是患者和医生的个人偏好,而不是像临床实验那样,遵从随机分配原则。2009年,方世聪和同事报告了研究结果:尽管刚开始接受治疗时,使用阿瓦斯丁的患者的视力似乎变差了一些,而且在随后12个月中,他们注射阿瓦斯丁的次数平均要少两次,但最终,在视力改善程度上,阿瓦斯丁和雷珠单抗的疗效相差无几。

虽然从统计学上来看,这样的观察研究似乎不如随机对照实验那么严谨,但和其他通过分析健康记录来做CER的研究人员一样,方世聪和同事在病例样本的选择上,也使用了标准的统计学手段来消除可能存在的任何隐藏偏差。他们还确保,使用不同药物的两类患者在年龄、视力减退程度等关键因素上是一致的。方世聪认为,这样得出的结果既科学、严谨,又比标准的临床实验更接近真实情况。“我们的研究群体更贴近现实,”他说。这些患者的平均年龄为80岁,他们不需要像参加临床实验那样,接受严格的审查和护理。“我们不会排除任何患者。这样一来,医生就很难再说,‘这个结果并不适用于我的病人’”。巧合的是,今年4月,一项旨在对比阿瓦斯丁和雷珠单抗的随机对照临床实验也得出了首年的研究结果,发表在《新英格兰医学杂志》上,而这一结果与方世聪的发现是一致的。

消除误差

利用电子病历来做CER的科学家正在寻求一些手段,以保证他们的研究结果经得起统计学的考验。最关键的是,要确保不同比较组的患者在各种条件上都是一致的。为了做到这一点,研究人员会分析多种变量(有时上百种),从社会经济学数据到实验室检测结果都在分析范围之内,以便弄清楚是否有些情况在接受某种疗法的患者中很常见,而在接受另一种疗法的患者中却很少见。如果把这些变量都考虑进去,塞尔比解释说,“你就不用担心,当你在分析一组在治疗方法的选择上具有相同倾向的患者时,他们实际上还受到另一种因素的影响。”这样一来,就可以最大程度地避免出现前文曾提到的“激素替代疗法式”的错误——患者接受替代疗法,实际上说明他们可以接受更好的护理。

比如在马吉德的研究中,他首先通过分析病历,找出那些只能使用ACE抑制剂和β受体阻滞剂中的一种,而不是这两种抗高血压药物中的任意一种都可使用的病历(有些患者可能还有其他疾病,禁止服用这两种药物中的一种)。“我们剔出了那些病例,只留下可使用ACE抑制剂和β受体阻滞剂中任意一种药物的病例,”马吉德说。然后,他还进一步分析,挑选出疾病状况相似的病例,尽可能降低药物比较中出现偏差的几率(比如,如果把一种药物用于病情较重的患者,那么这种药物的疗法就可能被放大)。

根据患者的年龄、性别、共发症、生命体征、实验室检测结果(如肾功能)以及教育、收入等社会经济因素,“我们尽可能选择各方面都很相似的患者,”马吉德说。对于每位使用β阻断剂、基准血压为150/80、具有两种共发症、使用过3种抗高血压药物、未读完高中就辍学的54岁白人女性患者,马吉德都会在使用ACE抑制剂的患者中,寻找一位情况几乎一样的患者作为对照。完成这些工作后,马吉德仔细对比了每一个使用ACE抑制剂与使用β受体阻滞剂的患者的情况。而那些不能通过这种方式进行比较的患者则被排除在研究之外。

由于能比随机对照实验更快产生结果,科学家通过分析详细的病历,已经挽救了不少生命。凯撒公司的风湿病学家戴维·H·坎彭(David H. Campen)曾听一位学术界朋友谈起,动物研究中的一些迹象表明,止痛药伟克适(Vioxx)可能会增加心脏病发作和中风的风险。于是,他利用CER策略,分析了凯撒公司的患者记录,结果发现确实如此。以至于几个月后,美国默克公司就自动召回了市场上的伟克适。正因为如此,凯撒公司的患者中,服用伟克适及其类似药物COX-2抑制剂的患者很少,在人数上远低于全美平均水平。COX-2抑制剂的优点在于,它不像阿司匹林等其他非类固醇消炎药(NSAIDS)那样,可能导致胃肠道出血。但不是所有服用阿司匹林的患者都会面临胃肠道出血的风险,因此更新价格却更贵的COX-2抑制剂并不是患者必需的。据坎彭回忆,有一段时间,美国医生为病人开具的消炎药中,接近50%都是COX-2抑制剂,但在凯撒,这类药物的使用率一直在10%以下。

社会学难题

除了评估一种疾病不同疗法的效果,科学家现在还想用比较效果研究来对比这些疗法的成本,看看额外的花费是否带来了额外的效益。实际上,这个问题一直是不准触碰的“禁区”:长期以来,美国医学的核心原则就是,在临床决策中不需要考虑成本。因此,传统意义上的CER也不需要研究成本问题,只须对两种或更多疗法进行评估,然后根据效果给它们排定一个名次就足够了。但在飞涨的医疗成本面前,找出对医疗费用“贡献”最大的那些疗法已经势在必行。

过去几年,越来越多的研究开始关注疗法的“性价比”。 2006年,美国弗吉尼亚州的科学家研究了一些很难治愈的心脏病患者,他们的典型症状是血流量减少。一些患者接受了血管成形术(angioplasty)的治疗,外科医生用一种气囊样的装置撑开梗阻的血管;另一些患者接受了冠状动脉旁路手术,血流通过植入的血管绕过堵塞区域。在三年内,这两种方法都能显著提高患者的存活率(血管成形术为82%,旁路手术为79%)。但是,血管成形术的总花费是63 900美元,旁路手术更高,达到

84 400美元。换言之,血管成形术效果稍微好些,但成本却低些。手术5年后,接受血管成形术的患者中,75%的人还活着,而接受旁路手术的患者只有70%存活。两种疗法在5年里的总费用分别是82 000美元和101 000美元——结果一样,效果更好的,成本却更低。

不过,利用这些研究结果来控制医疗成本,在实际操作中并不是那么简单。2010年,美国的医疗改革法案明确提出,医疗保险不能根据比较效果研究的结果,来决定把哪些药物纳入医保范围(比如,如果按照比较效果研究,在治疗黄斑变性时,使用阿瓦斯丁可以享受医保,而雷珠单抗则不能)。这是美国对部分立法者作出的一次让步,因为一些立法者想要保证患者和医生能够自由选择自己喜欢的疗法,而还有些立法者则威胁说,如果没有这条禁令,他们就会投票反对医疗改革法案。但是,医疗保险可以根据研究结果设定报销比例,促使医疗机构在特定价格范围内,为患者提供效果最好的疗法——这就是所谓的“价效挂钩”系统(equal payments for equal results)。拿黄斑变性来说,患者每注射一次药物,医保可报销50美元,这意味着如果医生或患者自己坚持使用雷珠单抗,自己就得掏2 150美元。

让人们从口袋里多掏钱并不是目的,只是达到目的的一种手段。医疗改革的最终目的是,既要让患者接受效果最好的治疗方案,又不能在效果不见得有多好、成本却很高的疗法上浪费钱,加重国家在医疗支出上的负担。“随着医疗改革的深入,我们需要解决的问题是,如何建立一个更好的报销体系,”方世聪说,“其实答案很简单,那就是只为有效的疗法埋单。”当两种药物的效果相当,就如治疗黄斑变性的阿瓦斯丁和雷珠单抗一样,这时就很好比较,只看价格就行了。但是,如果药物A的价格是药物B的20倍,而从病人存活率、视觉灵敏度、胰岛素水平的控制以及住院人数等方面来看,A的效果只比B好5%,这时我们该如何选择?“我们不得不问,那么一点改善到底值不值这个价?这是一个社会学问题,”方世聪说。这个问题必定会引发一个令人头疼的讨论过程,迫使社会各界想清楚,为了健康上的这一点点改善,我们愿意为此付出多少?

争议

看起来,患者、医生和医保单位应该都很欢迎摒除无效疗法这一举措,但事实上,CER已经卷入了医疗改革的相关争议中。CER面临的首要“指控” ,是美国密歇根州议员迈克·罗杰斯在2009年提出的一个警告:这项研究将被视作“拒绝医疗请求,或对医疗资源进行定量分配”的依据。事实上,CER的目的不是比较一种疗法在不同患者中的疗效,从而以此为据,不让某一类患者接受这种疗法(就像罗杰斯在警告中暗示的那样),而是要淘汰对每位患者而言效果都较差的疗法,并用一种更有效的疗法来替换它。“现在,对CER的一种非议甚嚣尘上,认为这种研究完全是围绕着‘定量分配医疗资源’来开展的,”美国克利夫兰诊所的心脏病学家史蒂文·尼森说,“尽管这不是我们的研究内容,但非议之声仍然越来越多。CER是为了提供最好的医疗护理,而不是什么定量配给。”

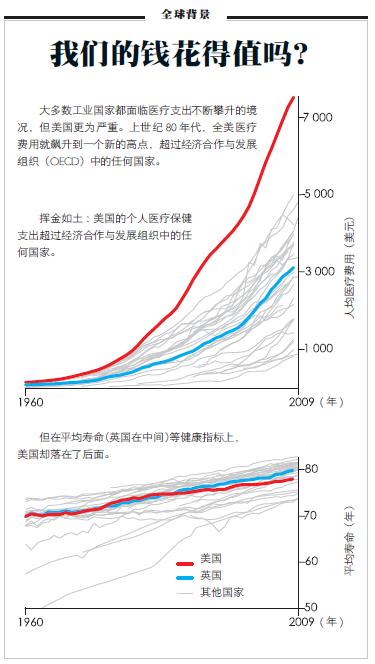

一些健康专家认为,这种疑虑是美国独有的。没有哪个国家的人“像美国的利益相关者一样,对科学证据持如此怀疑的态度,连大部分政策制定者都是这样,”英国研究人员去年在《药物经济学》杂志上撰文评论说。英国很久以前就信奉CER,并会参考研究结果,来决定该国医疗保健制度的覆盖范围。有迹象表明,CER也不是万能的:英国的医疗保健费用依然在不断上升,尽管增长速度不如(美国那么迅猛)。但英国以CER的结果为依据来制定医保政策,对英国人没有任何伤害,他们的寿命反而比美国人更长(见第41页框图)。

“如果世界上还有需要CER的国家,那就是美国,”尼森说,“可以肯定地说,美国的医疗服务的‘性价比’是世界上最低的。太多的钱被浪费掉了,如果我们能消除这些浪费,那每个人都能接受到很好的医疗服务。”在一个尊重个人选择权胜过科学的国家里,这必将是一场艰苦的战斗。但是,在资源有限的情况下,比较效果研究是合理改善医疗条件的最好途径。

请 登录 发表评论