奔赴火星

“凤凰号”的火星探测任务让人们重新认识这颗红色行星的宜居条件,为即将发射的新火星车铺平了道路。

撰文 彼得·H·史密斯(Peter H. Smith) 翻译 谢懿

这辆小汽车大小的火星车被命名为“好奇号”(Curiosity),它会花一个火星年的时间来探测盖尔环形山中央峰的底部,那里被认为是火星表面年代最久远的区域。此后,如果NASA同意扩大考察范围,“好奇号”将会攀爬位于环形山中央5 000米高的冲积堆,一层一层地详细探究其中的水成矿物——越往上,沉积物形成的年代就越晚。一个机械臂会采集样本,通过顶部的舱口把它们送入火星车上的化学实验室。在实验室里,分析设备会确定矿物的结构和化学成分。这些仪器还具有探测有机物的能力,将会判断过去的火星是否宜居。

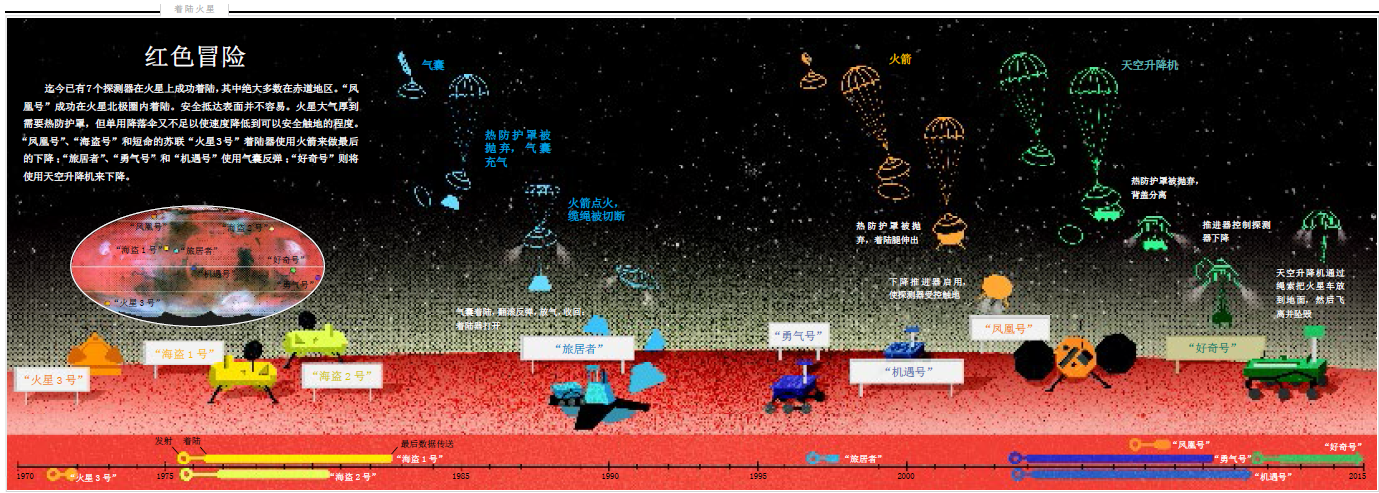

过去15年,NASA曾开展过多次火星探索计划,“旅居者”、“勇气号”、“机遇号”火星车以及最近登上火星的“凤凰号”都有过一些重要发现,现在“接力棒”传给了火星科学实验室。以往的探索和一系列轨道飞行器已经揭示,火星是一个异常复杂的世界,有着纷繁的历史,而且一度曾有湖泊和降雨(见《环球科学》2007年第1期《火星水世界》)。即便是目前这种干燥封冻的状态,火星也显现出了活动的迹象。

最令人兴奋,也最让人困惑的是,尼利·福萨(Nili Fossae)地区似乎存在甲烷。行星科学家正在争论,这些气体(如果真的存在)是地质学还是生物学起源(《环球科学》 2007年第6期《甲烷:火星与泰坦的生命证据?》)。今年,火星勘测轨道器又发现火星表面有一些条纹,而对于这些条纹,最合理的解释是,这是由季节性流过的盐水冲刷而成的。

然而,两个“海盗号”着陆器(Viking landers)在1976年从火星带回的证据,却站在了上述那些令人遐想万千的奇观的对立面。这些证据表明,任何活体生物在火星上都难以生存。火星土壤缺少水和有机分子,更不要说休眠的微生物了。过氧化氢等强氧化剂和强紫外线辐射,使得火星表面成为了不毛之地。对于绝大多数科学家而言,对火星生命的搜寻始于“海盗”也终于“海盗”。

那么,那个令人沮丧的结论,和火星上真切的自然现象之间,到底可不可以调和?答案可能就在“凤凰号”里。它对火星土壤进行的化学分析显示,对“海盗号”带回的证据可以有另一种解释:“海盗号”之所以没有探测到有机分子,或许是因为它的分析技术无意中破坏了有机分子。“凤凰号”还发现了火星地表附近的水冰——行星科学家以前就猜测它们存在,但一直没有确切看到。这表明我们的邻居既不干燥也不荒凉,也许仍是宜居的。

人们正在更深入地理解这些暗示,而且另一辆火星车也将启程。现在,人们可以对推动行星际任务的有关技术作一个回顾,以及回忆“凤凰号”如何差一点折戟沉沙。

浴火重生

有人给你打电话,向你提供一艘免费的宇宙飞船,这种好事不是天天都能遇到。但在2002年初,美国航空航天局艾姆斯研究中心的几个科学家确实给了我这么一次幸运的机会。他们提醒我,洛克希德·马丁公司在美国丹佛市有一个洁净室,里面有一个3米高的箱子,封存着“火星勘探者”探测器。这几个科学家希望能重新整修这个探测器,以作为美国航空航天局一个新探测计划的一部分,并邀请我担当首席科学家。

“火星勘探者”探测器原计划于2001年发射,但在它的孪生探测器“火星极地着陆器”于1999年12月着陆时坠毁之后,美国航空航天局取消了“火星勘探者”的发射计划。对于NASA而言,这次坠毁事件是一个毁灭性打击,因为就在几周前,环火星气候探测器(Mars Climate Orbiter)在轨道进入机动时突然失踪。据推测,这个探测器已经损毁。对于我个人而言,“火星极地着陆器”的坠毁也是一个打击:着陆器上的摄像机是由我带领的团队设计和制造的。

接到这个邀请,感到惊愕之余,我犹豫了。我参与行星探测已经十几年,不断出差、无尽的会议和不停的电话让我失去了兴趣,也让我逐渐远离了自己专业的科学研究。此外,当时这个新项目没有资金,没有提案主管,没有来自大型研究机构的支持,距离提案的截止日期也只剩下几个月了。

然而,这件事还是在我沉寂的内心激起了一阵涟漪,让我不禁想去带领一个团队,寻找那些神奇的线索,解开那些令火星科学纷繁复杂的谜团。从内心来讲,我从来没有相信过“海盗号”着陆器带回的证据。它怎么可能没有看到有机物?有机物所隐藏的地方,是否只有设计更合理的新探测器才能找到?

两个星期以来,我一直在想这件事。我必须确定有意义的科学目标。按照设计方案,“火星勘探者”会在火星赤道地区着陆,用机械臂采集土壤,并释放一辆小火星车来分析附近的岩石。它还携带了为最终载人任务做准备的科学仪器。按照探测计划的预算,探测计划没法额外携带一辆火星车,载人任务的准备工作也不是必需的。因此,我们可以用一些新仪器替换一些旧项目,但替换哪些,取决于我们的科学目标是什么。而当时,这个目标还未确定。

巧合的是,就在我为“火星勘探者”的科学目标绞尽脑汁时,我在美国亚利桑那大学的同事威廉·博因顿(William Boynton)在火星南极冠周围接近地表处发现了水冰,引起了公众的注意。博因顿领导的团队制造了“火星奥德赛”轨道器上的γ射线分光仪,并负责操控该设备。它不仅可以用来探测γ射线,还能探测中子,而中子数量可以反映上层土壤中的氢浓度。这台仪器还在火星的北部平原发现了存在水的迹象,比如在冬季二氧化碳冰冠(大小会随季节变化)最大边界处,有一条富含水冰的土壤带。我在自己的火星地图上画了一个叉来标记这一地点,并立即开始挑选仪器,准备跟进这一发现。

地球北极周围也有类似的永冻层。它是地球的冷藏室,保存了曾在那里生活或被风吹来的所有生命形式的痕迹。有的冰形成于几百万年前。我在一个火星极地会议上听说,丹麦哥本哈根大学的艾斯克·威勒斯勒夫(Eske Willerslev)对采集自格陵兰岛和西伯利亚的永冻土样本进行了DNA分析,发现了多样性极其丰富的动物、植物和其他生物体。火星上也有好几百万年前的冰,会不会也会有这样的发现呢?

由我牵头,亚利桑那大学、美国航空航天局喷气推进实验室(JPL)和洛克希德·马丁公司达成了合作关系。我把这个项目称为“凤凰”,因为“火星勘探者”本来已被打进冷宫,但我们的努力,让它像传说中的凤凰一样涅重生。同时开始的还有长达一年半的提案撰写,我们的项目方案要和其他20个项目竞争,最后要接受NASA评估委员会8个小时的现场考察。2003年8月,NASA选定我们执行首个火星探测任务,2007年8月发射,我们有4年时间来准备。

雷达隐患

我们拆开了“火星勘探者”。它看上去就像一只巨大的蝴蝶:身体布满了科学仪器,两块大太阳能电池板就像张开的翅膀。它有三条“腿”和一个附属物——机械臂——从一侧伸出。

接下来的4年,我们不断检查、改进、再检查和测试探测器,消灭任何可能的设计缺陷,以免它的孪生兄弟——“火星极地着陆器”的悲剧再度上演。洛克希德·马丁公司和JPL的团队总共找到了25个重大缺陷。消灭这些缺陷费时费力,但仍比从零开始造一个新的探测器更容易,成本也更低,况且建造新的探测器本身也有风险。

通过增加加热器、缩小降落伞、加固结构,绝大多数缺陷都比较容易修复。但有一个缺陷却不容易理解和修正。我们的着陆雷达取自上世纪末的美军F-16战斗机。当我们在美国莫哈韦沙漠进行下落测试时,该系统在高度上出现了严重误差,还会不合时宜地丢失数据。我们和雷达设计方霍尼韦尔公司协商,试图了解它的内部工作机制。虽然他们也想帮我们,但这种雷达已经过时,缺乏技术支持,设计它的员工已离开公司,而相关记录非常粗略。

我们成立了一个由洛克希德·马丁公司、JPL、霍尼韦尔公司以及NASA兰利航天中心的工程师组成的攻坚队。通过计算机模拟和进一步测试,他们逐渐弄清楚异常背后的缺陷,解决了问题。2006年10月,我们做了一个测试——雷达工作正常。一切似乎都很顺利。

没想到的是,问题又出现了。我们发现,抛弃型热防护罩的反光会干扰雷达,以至于它在计算高度时会出现严重错误。工作人员还发现,天线和开关也容易出现故障。麻烦看似永无止境。2007年2月,也就是在我们计划把探测器和发射载具组装到一起的前5个月,还有65个问题有待处理。

没有可靠的雷达,发射就会有很多不确定因素。NASA的评估委员会非常关注事态发展,对我们不断发现新问题感到担忧。另一方面,这些异常的严重程度则在降低。到2007年6月份,我们已能让评估委员会和NASA的相关负责人相信,虽然还有风险,但已可以接受。可是,这仍是一场赌博。如果在发射前,我们都还能发现问题,那就说明,可能有更多的问题潜伏在系统里。

空中“凤凰”

2007年8月,我们在美国肯尼迪航天中心完成了最后的测试,准备把探测器安装到“德尔塔”-2型搭载火箭上。但在安装时,出现了让我感到后怕的一幕。当升降机正在把“凤凰号”抬升到全长40米的火箭顶部时,一道闪电突然出现。根据安全规定,在此类情况下技术人员必须撤出组装塔。于是,探测器就在离地面18米高的地方,飘摇在可怕的夏季雷暴中——它灵敏的电子设备并没有得到充分保护。

雷暴之后,我们把探测器送回组装大楼,绝望地检查它的受损情况。不可思议的是,它竟然完好无损。

8月4日一大早,最后的倒计时开始。我冲出控制室的内部办公室,直接观看发射场景。早上5点15分,天上繁星清晰可见,火星在西方天空闪耀,就像在召唤我们。突然,建筑物被照亮,仿佛太阳正在升起,火箭静静地腾空而起;在几秒钟里,这个地方被照得透亮,甚至可以看书、分清颜色。30秒后,发射的声响抵达我这边,起飞时产生的压力波挤压着我的胸膛。6截固体火箭坠落,就像烟火一样落入大西洋,剩下的三级火箭随即点火,“凤凰号”上路了。此时我才意识到,这是我屏住呼吸时间最长的一次。

这次发射只持续了两分钟,唯有蒸汽尾迹还残留在黑暗的天空中。我们回到控制室去吃点心喝咖啡。我拿着松饼走回户外看日出。一些不寻常的事情正在天空中发生。我花了一点时间来欣赏它。由固体火箭留下的蒸汽尾迹被升起的太阳所照亮,正在同温层风中打旋。

那一刻我产生了一个念头:这正是凤凰的形状。我可以分辨出嘴、翅膀、在后面摆动的长尾巴以及向前伸出的头部,和在中国画中看到的一样。我从来没有对云的形状感到如此吃惊过。这是否是个好兆头,象征着我们的火星之路有了成功的开端?我的内心非常激动,这种感觉似乎要从胸口喷涌而出;而松饼什么的,已被我抛在了脑后。

揪心的着陆

10个月后,JPL和洛克希德·马丁公司的工程师团队已经在为复杂的着陆做准备。“凤凰号”已经飞行了6亿千米,开始感受到火星的引力。着陆时机已经精确计算到了秒。“奥德赛”和火星勘测轨道器已经调整了它们的轨道,在“凤凰号”下落时,它们会位于它的上空,以便实时将信号传回地球(由光传播造成的时间延迟约为15分钟)。一切就绪,计划也在顺利进行。我还有什么可担心的?

在火星上着陆,远比在月球或地球上复杂。“凤凰号”飞行中必须经历5次变形。开始时,它是行星际巡航飞行器。通过抛弃巡航段,变成流线型,它成了进入飞行器(entry vehicle),能承受以20 000千米时速进入火星大气层时与空气摩擦所产生的高温。减速到每小时1 500千米后,降落伞会从背盖打开。在稀薄的大气中,降落伞最多能把速度降到每小时150千米,这对于安全着陆来说还是太快了。距离火星地表1千米高处,着陆器与降落伞和安全底壳分离,开始自由下落。12个推进器会把“凤凰号”的最终速度定格在和快速步行相当的程度,然后它会触地,着陆时的震动会由特殊设计的着陆支柱消除。最后,“凤凰号”还必须成功张开它的太阳能电池板和仪器,为火星表面的探测任务做好准备。所有这一切,会在7分钟内完成。

在JPL230楼的控制室里,当着陆器接近地面上方1千米处时,我屏住了呼吸。房间里的气氛骤然紧张起来,因为我们都记得雷达曾有多少问题,也没忘记火星极地着陆器曾经失事。推进器必须把下降速度降低到每小时10千米左右,侧向速度低于每秒1米,保持“凤凰号”的甲板和火星地面平行。在准备会上,我们的任务主管乔·吉恩(Joe Guinn)开玩笑说,万一有一个推进器失灵,剩下的11个会安全地指引我们抵达坠毁地点。这一黑色幽默已不再好笑:关键的时刻已经到来。

我们的一位工程师读出了雷达的测距数据,与地面的距离以倒计数给出:1 000米、800米、600米……我想,“凤凰号”下降得太快了,以这个速度,它不可能安全着陆。但100米似乎是个坎。跨过这个距离,“凤凰号”慢了下来:现在倒计数是90米、80米、75米……我们已经达到了触地速度!很快,一个来自火星表面的信号抵达地球,控制室里欢呼阵阵。

接着是等待“奥德赛”绕火星转一圈、再回到着陆器上方的两个小时,这似乎无比漫长。但最终,我们确认,“凤凰号”已经正常张开了太阳能板,拍摄了首幅图像。我们第一次看到火星北极的景象:地面上满是多边形的微小岩石。经过6年的准备后,我们终于可以开始探测火星了。

表层之下的冰原

我们这个由35名科学家、50位工程师和20名学生组成的团队开始不分日夜地工作。为了更高效,我们以24小时40分钟的火星时间表分成两队人马。我们的时间开始以火星日为准,逐渐和地球日错开,进入了没完没了的时差状态。

机械臂还没开始挖掘,第一个惊喜就出现了。为了检查后支脚的位置,我们转动机械臂,对准探测器的底部,机械臂上的照相机发现,推进器清除了地面上约5厘米厚的干燥土壤,暴露出了一小片反光的区域:这可能是冰(见第77页插图)。机械臂无法伸到着陆器下方来开展进一步研究,但这让我们对机械臂的第一次挖掘充满了期望。

当机械臂开始挖起泥土,一层明亮反光的物质显露出来。我们目击了这层物质的碎片在3~4个火星日里消失的过程。虽然这看上去像是水冰升华,但我们还必须等待热力与溢出气体分析仪(TEGA)来确认这一结果。另一个可能性是固体二氧化碳(即干冰),不过在-30℃的环境下,这种物质应该会消失得更快一些。不久后,TEGA的分析结果证实,那些明亮反光的物质确实是水冰。这是首次证实火星地表下存在水冰,确认了“奥德赛”的测量结果。

由于暴露出冰层,这让我意识到,着陆器周围的整个地域(可能还有两极地区)并不像看上去那样是一个干燥的类沙漠平原,而是深度未知的冰原。为了确定这些冰是否曾经融化过,“凤凰号”携带了三台仪器来分析土壤:TEGA,它由8个和质谱仪相连的小型烤箱组成,用来测量被加热的样本释放出的气体成分;湿化学实验室(WCL),它会向土壤样本中加入水(从地球带去),并分析溶液中的离子;一台显微镜。由于TEGA和WCL可以分别揭示土壤的矿物学和化学性质,我们期待,这两个仪器会得出一致的结果。

我们首先想完成的任务,就是研究土壤的化学特性,寻找液态水存在的证据——当然,生物体所需的营养物质和能量来源,更是我们渴望得到的证据。我们还试图弄清楚火星土壤中,从表层到冰-土混合层的垂直结构。

机械臂会将采集到的样本送入“凤凰号”甲板上的分析口。原理上,这一操作就如同小孩往桶里铲沙子一样简单,然而在6亿千米外的地方来远程操作却极具挑战性。在美国图森市的指挥中心,我们有一个测试装备,其中有机械臂、摄像机以及样本分析口的复制品,我们可以用这些装备做准备工作。在向火星发送指令前,我们会测试所有指令,但火星上有两样东西我们无法复制:风,以及火星土壤的特性。

火星土壤好像有一层硬壳,不像我们用来实验的美国亚利桑那州的土壤那么松散。结果,机械臂顶端的铲子装满了大颗粒的黏性土壤。样本舱分析口的过滤网本是用来阻挡小石头的,但我们发现它也会阻拦大颗粒土壤。机械臂成功地把首个样本倒在了TEGA分析口的过滤网上,但没有一颗土壤颗粒掉进分析口,落入烤箱以供研究。TEGA上有一个装置可以振动滤网,但它花了4个火星日的时间才把足量的物质送入烤箱。在这段时间里,水分早已升华殆尽。

随着时间的推移,我们找到了对付风和大颗粒土壤的最佳办法。在挖掘区域,我们可以分析不同地点、不同深度的土壤样本。尽管如此,由于强风把土壤吹偏,很多样本还是没有落入分析口。

在我们揣摩如何才能以最佳方式采集火星土壤的同时,大气传感器则在积累气象数据。加拿大宇航局提供了一台激光雷达,让我们可以测量火星大气中的尘埃、地面尘雾的厚度以及水冰云(water ice cloud)的高度。它还会记录下火星表面的温度和气压。总之,我们观测了从冰层顶部一直到对流层顶部的环境情况,而轨道器则从上方详察了该区域,把所有的信息综合起来。

可以种植芦笋的火星土壤

最大的意外是在土壤中发现了两种意想不到的成分:碳酸钙(含量5%)和高氯酸盐(0.5%)。这些化合物对于寻找生命而言十分重要。

大气中的二氧化碳溶解在液态水中形成碳酸,碳酸会与土壤中的钙离子结合,形成碳酸钙,这是地球上很常见的矿物质。在自然环境下,我们称之为石灰石;在日常生活中,我们经常用不同品牌的碳酸盐来治疗胃酸过多。WCL的测量结果发现,火星土壤的pH值为7.7,呈弱碱性,与地球上的海水几乎相同,而海水的酸碱性也是由碳酸钙来缓冲的。

几十年来,行星科学家一直在火星上寻找碳酸盐。众多的峡谷、河流状的结构以及古代的湖床都证明过去的火星是一颗多水的行星,这同时说明过去的火星大气层要比现在厚得多。现在,火星上的二氧化碳必定藏在某个地方,碳酸钙岩石就是首要的怀疑对象——“凤凰号”为此提供了首个证据,证明碳酸钙是火星土壤的组成成分。轨道器后来还发现了露出火星地表的碳酸钙岩石,不过其他类型的碳酸盐似乎更为常见。

碳酸盐的发现,不仅本身就很有意义,还进一步证明,“凤凰号”的着陆点在不太遥远的过去都还是湿润的。这一发现或许还能解释,为什么这里的土壤会呈大颗粒状,有硬壳:碳酸钙可以充当黏合剂。

“凤凰号”着陆点的碱性土壤与其他着陆器所发现的明显不同。加些水,升高大气压,这种土壤就能种植芦笋了。相比之下,“机遇号”火星车考察过的古代酸性土壤富含硫酸盐化合物,说明这里的土壤更古老,化学性质与“凤凰号”着陆地点不同,不适宜生命生存。

至于高氯酸盐,这种化学物质在地球上,以高氯酸铵的形式被用做固体火箭燃料中的氧化剂——把“凤凰号”送上天的 “德尔塔”-2型火箭中的9枚火箭也使用了这样的固体燃料。在饮用水中,浓度超过十亿分之二十五的高氯酸盐被认为是不安全的。未来的宇航员要注意了:这种土壤对健康有害。

但这些对我们来说有毒的东西,对微生物来说却是绝佳的食物。自然过程也会产生少量高氯酸盐,它们会在极度干旱的沙漠中聚集,因为那里缺少能把它们冲刷到其他地方的雨水。在智利的阿塔卡玛沙漠,每过十年才会下一次雨,高氯酸盐在那里可以积聚。沙漠细菌靠高氯酸盐和硝酸盐作为能量来源而维持生命。这在火星上也成立吗?

研究人员最近建立的火星全球气候模型不仅结合了轨道动力学,还含了其黄赤交角(火星轨道平面和自转轴的夹角,目前为25度)的大幅变化,以此来估计在过去1 000万年里,火星气候是如何变化的。

从目前的低温期到长时间的高温期,火星两极的太阳光强度会经历剧烈变化。那时,夏季温度会上升,超过冰冠的升华点。冰会从两极消失,又在赤道附近的高海拔火山上再次形成,产生大型冰川。那时,两极会变得温暖。也许碳酸钙正是形成于这些更温暖潮湿的时期。

我们的一项观测显示了在火星上,一个微生物生态系统可能会如何运转。随着火星的夏季即将结束,入射阳光的角度会越来越倾斜,“凤凰号”的激光雷达在清晨观测到了下落的雪花。雪蒸发形成的水汽会吸附在尘埃颗粒上,被吸附的水就像一个非常薄的液体层。如果是在温暖期,这层水也许能厚到使尘埃颗粒相连,成为一个微生物能完全浸没在其中的微观海洋。那时,“凤凰号”观测到的营养物质和氧化剂,就会为以高氯酸盐为食的微生物提供能量。这就是说,它们仍须冬眠数百万年来度过目前这个寒冷、干燥的时期(我们的模型显示,火星的低温期和高温期以数百万年为周期变化)。

高氯酸盐还有另一个特性:如果聚集起来,可以把水的冰点降低到-70℃。这意味着,即便在气候转冷时,微生物也可能在火星上找到一个合适的藏身之所。总而言之,高氯酸盐的发现让研究火星的科学家着实兴奋了一把。

火星北极宜居吗?

高氯酸盐的存在也许还能解决一个存在了35年的谜团。当“海盗号”土壤分析实验在一个微型加热器中加热样本时,曾探测到氯甲烷(chloromethane)气体。由于不知道这些化学物质是如何在火星上生成的,“海盗号”的科学家认为,这可能是受到发射前清洁剂的污染所致。那次分析实验也没有探测到任何天然的有机物质。

高氯酸盐则给出了不同的解释。墨西哥国家自治大学的科学家使用采集自阿塔卡玛沙漠的类火星土壤重复了这一实验,分别验证了有和没有少量高氯酸盐的情况。他们重现了“海盗号”在土壤分析实验中气体的逸出情况:高氯酸盐释放出了氧气,促使有机物燃烧,生成了氯甲烷气体。因此,含有高氯酸盐的土壤其实也含有超过百万分之一的有机物,但“海盗号”没有探测到。TEGA的发现支持了这一解释:随着加热炉的温度上升到300℃,土壤开始释放出二氧化碳——正如我们所预期的,如果土壤中含有有机物,那么它们就会被高氯酸盐氧化。

总之,就寻找火星生命而言,我们似乎得到了前所未有的机会,但“凤凰号”带回来的数据,也只能带我们走到这一步了。现在该“火星科学实验室”出马了,我们要通过它来寻找火星宜居的进一步证据。“凤凰”号的数据只能提供旁证,而“火星科学实验室”上的分析仪器能通过衍生作用(derivatization),在不加热土壤的情况下探测有机物的存在。这种方法是向火星土壤中加入一种特殊的化学试剂,任何有机分子都会因此汽化,然后被质谱仪探测到。

在火星极地黑暗而寒冷的冬季迫近前,“凤凰号”执行了长达5个月的任务。2008年11月,我们失去了它的信号。

乐观是科学研究中的职业病,随着第二年火星北极地区春季的来临,我和同事一直怀抱着它能再一次“活”过来的希望,但它没有。最终的轨道器图像显示,“凤凰号”躺在一条河流状的长裂缝的“岸”上,太阳能板已折断,复杂的地形使凝固成干冰的二氧化碳形成网状,将它掩埋。如今,“凤凰号”不再是一个科学前哨站,而是成为了火星景观的一部分。

是不是陨石向地球播种了生命?为了检验这个想法,我们让微生物专做第一批“旅客”。

撰文 彼得·H·史密斯(Peter H. Smith) 翻译 谢懿

地球上的生命是否源自火星?过去20年里,这个问题已从科幻变成了实证科学的研究热点。行星科学家发现,火星岩石确实有办法来到地球;事实上,我们估计,每年大概会有1吨的火星物质撞上地球。在此过程中,微生物也可能搭上“顺风车”。剧烈的撞击可以把这些岩石送入飞向地球的轨道,这个过程会产生很高的压力,但实验证明,某些生物仍能幸存。在进入地球大气的过程中,火星陨石只有表面几毫米的部分会被加热,因此躲藏在内部的微生物并不会被烧死。

在起飞和着陆之间,这些“岩石飞船”中的微生物还必须在行星际空间的旅行中幸存下来。轨道分析显示,绝大多数火星陨石要花数千甚至数百万年才能到达地球,但有小部分(约千万分之一)可以在一年内抵达。在这么长的时间里,它们能存活下来吗?对答案的诉求行将开始。

2011年11月9日,俄罗斯联邦航天局(RFSA)向火星卫星“火卫一”发射了“火卫--土壤”探测器,但是该探测器未能进入正常轨道,可能会在2012年1月坠回地球。“火卫--土壤”探测器上还有两个搭顺风车的“旅客”——中国的“萤火一号”和美国行星学会研发的、装有地球微生物的 “生命星际飞行实验室”(LIFE)。LIFE里放置着装有10种微生物的30个小试管,它们代表了地球生物的三大类:细菌、古细菌和真核细胞生物。其中有5种曾在今年5月搭乘过“奋进号”航天飞机在太空中飞行,以作为演练。

我们的团队之所以选择这些微生物,是因为它们或者与想象中的火星微生物相似,或者是它们能让我们了解微生物的生存能力到底有多强。也许“火卫--土壤”探测器的任务会失败,但对生物旅行的探索不会停止。

细菌

装进太空舱的细菌中,有一种是耐辐射球菌(Deinococcus radiodurans),它以其DNA在受到大剂量辐射照射下依然能存活而著称。我一直在研究取自“奋进号”飞行任务的耐辐射球菌样本,我相信它们的同胞能在往返“火卫一”的旅途中存活下来。比较基因上存在差异的个体,看它们的耐受性有多大差异,也许可以对这些生物如何抵御辐射、干燥和极端严寒有新的认识。

虽然耐辐射球菌在抵御辐射时,并没有改变细胞形式,但其他细菌遇到这种情况时,会形成名为内孢子(endospores)的坚硬结构。我们的实验中也有两种这类细菌。在空间飞行实验中,枯草杆菌一直是测试物种。“火卫一LIFE”项目的同事、德国宇航中心的格尔达·霍内克(Gerda Horneck)在20世纪60年代,就把枯草杆菌送入了地球轨道。实验显示,通过裹一层薄薄的灰尘来阻挡阳光中的紫外线,这些细菌形成的内孢子可在太空中存活6年。不过,在行星际空间,辐射威胁还包括带电粒子,这种辐射更具穿透性。

我们使用的其他杆菌还有10年前在喷气推进实验室(JPL)的宇宙飞船装配设备(Spacecraft Assembly Facility,SAF)里首次发现的沙福芽孢杆菌(B. Safensis)。当时,技术人员正在对“火星奥德赛”轨道器进行杀菌,防止地球上的微生物污染火星,它们可能会干扰将来对火星生命的搜索,甚至杀死所有的火星本土生物。在测试棉签上,研究人员发现了一种在杀菌过程中幸存下来的微生物,这就是沙福芽孢杆菌。

古细菌

古细菌在进化树上是一个独立的分支,它们看起来和细菌很像,但却和真核细胞具有更多相同的生物化学特性。我们选择沃氏甲烷嗜热杆菌(Methanothermobacter wolfeii)并不是因为它具有特别的适应能力,而是因为它会产生甲烷。火星大气层包含痕量的甲烷,一些科学家提出,这些甲烷是由沃氏甲烷嗜热杆菌类似的微生物产生的。

出于类似的考虑,我们还选择了死海盐盒菌(Haloarcula marismortui)。它原产自死海,嗜盐,火星生物可能也会如此。为了避免结冰,火星上的液态水必然含盐。事实上,一颗叫做那喀拉(Nakhla)的火星陨石身上,还带有它曾经浸泡在古代盐水中的证据。

能在被火山加热的海洋沉积物中茁壮成长的高嗜热球菌(Pyrococcus furiosus)并不是火星生命的样板,但我们用它做实验对照。如果实验微生物死了,我们需要区分死因是恶劣的太空环境,还是往返大气层时的高温。如果高嗜热球菌是唯一的幸存者,我们就能把死因归结于高温了。

真核细胞

真核细胞具有细胞核,例如人类的细胞。对于这类细胞,我们很怀疑它们是否有能力通过太空旅行,从火星来到地球。但不管怎样,我们认为都应该研究它们对太空的适应性。我们选中的种类是酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae),生物学中被研究得最多的一种生物体。

微小的植物和动物也会上天。缓步动物(tardigrades),俗称水熊虫,是体长约1.5毫米、具有带爪小脚的无脊椎动物。它们对于辐射、极端温度甚至真空环境都有极强的适应能力。具有代表性的植物则是拟南芥的种子。和枯草杆菌一样,拟南芥是太空飞行的“老兵”,曾两次搭乘“阿波罗”飞船出征。

当“土壤”探测器在2014年返回地球时,回收小组会抽出生物舱,将它送往美国弗吉尼亚州的一个生物实验室——ATCC。工程师将使用专门设计的仪器打开生物舱,将样本分发给参与研究的科学家。到那时,我们最终将知道生命是否能从一颗行星迁徙到另一颗行星上。

请 登录 发表评论