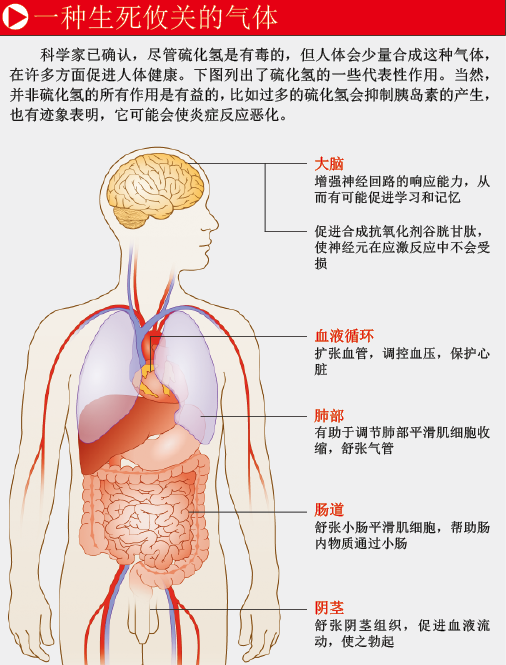

想象一下,当你走进医院急诊室,映入眼帘的是挂着消毒洗手液、表面擦得一尘不染的墙壁,扑鼻而来的却是一阵臭鸡蛋味。听起来,这种视觉和嗅觉上的不协调可能会让我们感到不舒服,但在将来,具有臭鸡蛋气味的有毒气体硫化氢(hydrogen sulfide,H2S)很可能会成为医疗机构的常用药物。过去10年间,科学家发现,在人体的很多生理过程中,硫化氢都起着不可或缺的作用,比如调节血压和新陈代谢。我们的研究表明,如果合理利用,硫化氢有助于治疗心肌梗塞,还能维系创伤患者的生命,以免他们在接受输血或手术前死去。

2.5亿年前的浩劫

早在几个世纪以前,科学家就已经清楚硫化氢会对人体造成哪些危害。如今,对于油田和气田井口、输送管道沿线、石油加工厂和炼油厂的工作人员来说,这种气体已成为引发职业病的首要因素。人的鼻子能觉察到浓度为0.0047ppm(1ppm为百万分之一)的硫化氢。当浓度升至500 ppm时,我们的呼吸会受到抑制。如果浓度达到800 ppm,人在5分钟内就会死亡。但矛盾的是,人类的生存离不开硫化氢。

人体为何会依赖于这种恶臭气体?让我们回到2.5亿年前去寻找答案。当时,二叠纪(Permian era)行将结束,一场有史以来规模最大的物种灭绝正在上演,地球生命前景堪忧。一种主流灭绝理论认为,这场劫难由西伯利亚火山大规模喷发导致,此过程释放的二氧化碳引起一系列环境改变,海洋中的氧含量降至非常危险的水平,使地球生命逐步滑入死亡深渊(参见《环球科学》2006年第11期《温室效应,生物大灭绝真凶?》一文)。

对于需氧海洋生物而言,海水化学组成发生上述改变无疑是个坏消息,但在这种环境下,绿色硫细菌(green sulfur bacteria)之类的厌氧生物却迅速繁盛起来。厌氧生物占据优势后会释放大量的硫化氢,进一步改变海洋环境,更加不利于剩余的绝大多数需氧生物的生存。上述灭绝理论认为,这种致命气体从海洋扩散到空气中,也威胁到陆地上的植物和动物的生存。二叠纪结束时,95%的海洋生物和70%的陆地生物都已灭绝。

硫化氢在人类生理过程中的重要作用可能就是从2.5亿年前延续下来的,因为只有能忍受、甚至在某些情况下能利用硫化氢的物种,才可能在这场浩劫中幸存下来。人类则部分继承了早期生命对硫化氢的“亲和性”。

硫化氢谜团

实际上,硫化氢并非已知唯一会在人体内发挥作用的“毒气”。20世纪80年代,科学家找到一些证据表明,人体会产生低浓度的一氧化氮(NO),作为信号分子影响细胞行为。美国药理学家罗伯特·F·菲希戈特(Robert F. Furchgott)、路易斯·J·伊格纳罗(Louis J. Ignarro)和费里德·穆拉德(Ferid Murad)曾在研究中发现,一氧化氮具有扩张血管、调节免疫系统、传递神经信号等功能,他们因为这项研究获得了1998年的诺贝尔生理学或医学奖。另一种无色无味、被称为“沉默杀手”的一氧化碳(CO)也具有类似的生理效应。

通过对一氧化碳和一氧化氮的研究,我确信人体可能还会制造和使用其他气体作为信号分子。直到1998年,我还在思考到底哪些气体会扮演这一角色,在这年夏天,我有了一个想法。一天,忙完工作回到家里,我闻到房间里弥漫着阵阵臭味。这股臭味把我带到家里的玻璃橱窗前——里面摆放着家人珍藏的物品,包括大女儿在校园活动中绘制的复活节彩蛋。我发现一个彩蛋破了,难闻的气味正是这个已经变质的破蛋发出的。从那时起,我就开始怀疑,人体器官和组织是否也能制造带有臭鸡蛋气味的硫化氢。

我对一氧化氮和一氧化碳的研究集中在它们对心血管系统的影响,因此我决定,对硫化氢的研究也从这里开始。事实证明,我的决定非常正确:一系列实验表明,硫化氢具有重要的生物活性。

在初期实验中,我和同事很快就发现,大鼠血管壁中存在少量硫化氢气体。因为啮齿类动物的生理状况与人非常相似,这一发现意味着人类血管必然也会制造这种气体。初战告捷让我们感到兴奋,但要确定硫化氢对人体生理功能的重要性,仅仅发现血管中存在这种气体还远远不够,我们必须做更多的研究。

接下来,我们要弄清楚人体如何制造硫化氢。我们选定的研究对象是胱硫醚γ-裂解酶(cystathionine-gamma-lyase,CSE),它是细菌用于合成硫化氢的主要“工具”。以前的研究已经证实,人类肝脏中也有胱硫醚γ-裂解酶,作用是调节含硫氨基酸的组装,但没人知晓血管中是否有这种酶。结果,我们在血管中找到了胱硫醚γ-裂解酶,在这里,它会与L-半胱氨酸(L-cysteine,一种氨基酸)结合,制造硫化氢和另外两种化合物——铵(ammonium)和丙酮酸(pyruvate)。

确定了血管中硫化氢的来源之后,我们开始思考,这种“毒气”会有哪些功能?既然一氧化氮能使血管舒张,硫化氢是否会有类似作用?随后的实验证实了我们的推测:当我们将剥离的大鼠血管浸泡在硫化氢溶液中时,血管扩张了。

初步看来,硫化氢就像一氧化氮一样,是一种血压调控因子,但我们不清楚的是,这一现象背后有着怎样的分子机制。在研究提取自动物血管的单个细胞时,我们找到了一些线索。这项研究的结果发表于2001年——当时,这个结果让我们非常意外。一氧化氮通过激活血管平滑肌细胞中的鸟苷酸环化酶(guanylyl cyclase)来舒张血管,但硫化氢的作用机制完全不一样。具体来讲,硫化氢会激活控制钾离子流出平滑肌细胞的钾-ATP通道。这种钾离子流会产生一个电位,阻止钙离子大量流入细胞,从而舒张血管平滑肌,使血管扩张。

为了在活体动物中验证细胞实验的结果,我们向大鼠注射了硫化氢溶液,结果发现它们的血压降低了。我们推测,这是硫化氢使动脉血管扩张,血液更易流动的缘故。至此,我们掌握的大量证据都表明,硫化氢能通过舒张血管来控制机体血压,但还无法肯定的是,我们注射外源性硫化氢引起的血管变化,是否真实反映了血管本身制造的硫化氢的生理功能。

2003年,为了更好地研究硫化氢的生理效应,我和同事利用基因敲除技术,培育了一种天生缺失CSE酶的小鼠,使它们的血管无法合成硫化氢。随后,我们与美国约翰斯·霍普金斯大学所罗门·斯奈德(Solomon Snyder)及加拿大萨斯喀彻温大学的吴凌云带领的团队合作,花了5年时间研究这些基因敲除小鼠。付出得到了回报。2008年,我们在《科学》杂志上详细阐述了我们的研究结果。随着年龄增长,这些缺失了CSE酶的小鼠的血管收缩程度越来越高,血压明显高于正常水平(利用安置在小鼠尾部的血压套测量血压),但如果我们向小鼠注射硫化氢,它们的血压就会降低。

通过对基因敲除小鼠的研究,我们可以肯定硫化氢在心血管系统中发挥着重要作用。这也解开了一个存在已久的谜团。三位美国药理学家因一氧化氮相关研究获得诺贝尔奖的几年后,科学家就发现血管扩张并非都由一氧化氮引起:尽管经过基因改造,实验动物的血管内皮细胞已不能产生一氧化氮,但外周血管(不与心脏直接相连的血管)仍可以扩张。在没有一氧化氮的条件下,到底是什么因素使血管舒张呢?

我们的研究表明,这一神秘因素可能是硫化氢。初步研究已证实,平滑肌细胞中存在能制造硫化氢的CSE酶,而随后针对小鼠、牛及人类内皮细胞的研究也显示,这些细胞同样会合成这种酶,合成量甚至多于平滑肌细胞。在扩张血管方面,虽然一氧化氮与硫化氢的具体“分工”尚不清楚,但有证据显示,一氧化氮主要作用于大血管,而硫化氢调控小血管。

硫化氢疗法

心血管系统会产生硫化氢,可用于调节血压——这一发现引起了其他领域科学家的关注。心肌梗塞发生时,血栓会阻碍血液流向心脏,导致心脏缺氧,最终坏死。因此,对硫化氢的研究可能帮助科学家找到防止心脏缺氧坏死的新方法。2006年,现任职于英国加的夫大学威尔士分校的加里·F·巴克斯特(Gary F. Baxter)和同事在一篇报告中描述了一个实验:他们从小鼠体内取出心脏后,先给离体心脏提供生理盐水,模仿正常的血液供应,接着再停供生理盐水,模仿心肌梗塞。 他们发现,如果在停供生理盐水前用硫化氢处理离体心脏,就能减轻心肌受损。一年后,美国埃默里大学的戴维·莱福(David Lefer)发现,经过基因改造,心血管系统能产生更多硫化氢的小鼠不仅可以忍受血栓导致的缺氧状态,对随后血流恢复造成的组织损害(即再灌注损伤,reperfusion injury)也有更强的抵抗能力。

这些研究表明,硫化氢可用于预防或治疗高血压、心脏病和中风。此外,由于它能舒张血管,因此还可用于治疗血管类疾病,比如勃起功能障碍(erectile dysfunction)。阴茎勃起是由血管扩张实现的。伟哥的药理机制就在于延续一氧化氮在阴茎中的作用:舒张血管,提高血流量。研究发现,硫化氢可能也具有同样的效果,尽管它在人类阴茎组织中的确切生理机制尚不清楚(阴茎还能产生一氧化碳,促进射精,但无助于勃起)。

并非只有心血管系统才有硫化氢。神经系统也能合成硫化氢,不过参与合成的是胱硫醚β合成酶(cystathionine beta synthetase)而不是CSE酶。硫化氢在神经系统中扮演什么角色,科学界尚没有确切答案。一些研究表明,该气体是一种神经调节因子,能使神经回路对外源刺激作出不同强度的反应。它可能参与了长时程增强过程(long-term potentiation),通过促进细胞间的交流来加强学习和记忆。此外,硫化氢能提高神经细胞中抗氧化剂谷胱甘肽(glutathione)的含量,以免细胞在应激反应中受损。它似乎还可以提高人体对疼痛的感知能力,以便对外界刺激及时作出反应。

调节新陈代谢似乎也是硫化氢的功能之一。在一系列令人吃惊的实验中,美国华盛顿大学的马克·B·罗斯(Mark B. Roth)和同事发现,低浓度硫化氢可以减缓小鼠的新陈代谢速率,阻止某些疾病进一步恶化。吸入硫化氢后,小鼠的心跳速率会降低50%,进入一种假死状态,新陈代谢极为缓慢,仅靠硫化氢和氧气就能维持生命,且不会产生明显的负面效应。在“硫化氢冬眠”期间,小鼠新陈代谢只会保持在基准水平(以免重要器官受损),直到能量供应恢复正常。停止吸入硫化氢30分钟内,它们的新陈代谢就会开始恢复。

如果经过证实,“硫化氢冬眠”在人类中也是有效和安全的,急救医学将因此受益。吸入硫化氢后,车祸伤者或突发心脏病人的生命就能延长,为医生赢得足够的抢救时间;硫化氢还能维持需要接受器官移植的患者的生命,直到他们获得所需要的器官(硫化氢也可以使捐赠器官存活更长时间)。在发生战争和自然灾害地区,硫化氢治疗可以缓解血液需求,直至有充足的血液供应。2008年,罗斯和同事报告称,大鼠失血60%之后吸入硫化氢,最终只有25%死于创伤,而没有接受硫化氢治疗的失血大鼠,死亡率高达75%。

谨慎的乐观

然而,硫化氢并非只有好的一面,比如对于炎症,科学家就不能确定硫化氢的作用是消炎还是使之恶化。我们和其他实验室研究发现,硫化氢与Ⅰ型糖尿病有密切联系。这种疾病常见于儿童,患者必须经常注射胰岛素才能存活。胰腺中的β细胞不仅会合成胰岛素,还会产生硫化氢。在患有Ⅰ型糖尿病的实验动物中,硫化氢在β细胞中的合成量非常高。过量的硫化氢会产生两个不良后果。首先,它会杀死大量β细胞,剩余的β细胞太少,不能合成足够的胰岛素分解利用葡萄糖,为人体提供能量。其次,它会阻碍剩余β细胞释放胰岛素。换句话说,在Ⅰ型糖尿病中,血液中胰岛素含量不足一定程度上是由硫化氢导致的。

另外,硫化氢在大鼠和小鼠身上体现出的积极疗效,并未在体型更大的哺乳动物中得到验证。2007年,一个法国科学家团队在研究中发现,硫化氢没能让绵羊像啮齿类动物那样进入休眠状态。在另一项研究中,经过硫化氢处理的小猪的代谢速率没有降低,反而升高了。

科学家同样不能肯定的是,用硫化氢诱导休眠是否会损害大脑功能。尽管此前的动物实验中,研究人员并未发现硫化氢会影响大脑功能,但不得不承认,实验动物的大脑功能变化很难监测到。硫化氢诱导的休眠能否延长生命和保护记忆、思考等重要大脑功能也还没有明确答案。

然而,硫化氢的巨大医用潜力仍激发了制药厂商的巨大热情。一些公司已在研发能在人体内输送硫化氢的产品。意大利CTG制药公司生产了多种由非类固醇消炎药(nonsteroidal antiinflammatory drug,NSAID)和硫化氢组成的复合药物。动物实验表明,这些药物能有效治疗神经和胃肠炎症、勃起功能障碍、心肌梗塞以及血管结构的病理变化。最近,美国新泽西州伊卡里亚公司(Ikaria,罗斯是创办者之一)也在对一种注射型硫化氢药物进行II期临床试验(即有效性试验),受试者均为心脏病患者和正在接受心脏或肺部手术的病人。

尽管出于本能,人们总是避免接触硫化氢,但过去10年的研究明确表明,它对心脏、大脑和其他器官的健康极为关键。也许,这种气体还有一些功能我们尚未发现。这些研究突破将让生理学家对人类健康的分子基础有全新的认识。尽管目前对硫化氢的研究和应用还处于起步阶段,但这是一个机会,因为它最终将有助于治疗一些我们迄今无法攻克的疾病。

请 登录 发表评论