转基因农业的美好前景似乎就在眼前。

2010年3月5日,国务院总理温家宝政府工作报告中指出,今年要“以良种培育为重点,加快农业科技创新和推广,实施好转基因生物新品种培育科技重大专项”。

几天后,农业部副部长危朝安也表示,推进转基因生物技术研究是大势所趋,是中国科技兴农的重要战略措施。

政府高层的接连表态,显示了我国发展转基因农业的决心。然而,这条路从一开始就注定是不平坦的,因为“转基因技术是科学史上引起争议最大的一项新技术发明”。尽管从今天看来,诞生于上世纪七八十年代的转基因技术已不是一门新技术,但当这项技术涉足我们的日常生活时,人们往往会表现出本能的抗拒。

转基因产品到底安不安全?随着生物技术的不断进步,这个问题已渐渐明晰,只是在这个问题之外,还有更难的问题需要解决。

国民自杀计划?

2009年8月17日,华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室花费15年时间开发的 “转基因抗虫水稻华恢1号”和“转基因抗虫水稻汕优63”,获得了农业部农业转基因生物安全管理办公室颁发的安全证书,有效期为五年。这是中国首次为转基因水稻颁发安全证书。

安全证书是转基因作物上市前最难的一个关口,该证书的获得意味着转基因品种的生产性试验结束,并获得农业主管部门认可,可以申请生产许可证了。

然而,直到两个多月后的10月22日,这个被华中农业大学称为“2009年全球生物技术最重要的一个亮点”的重磅消息,才由农业转基因生物安全管理办公室公布在中国生物安全网上。平常,这个网站的点击率并不高,而与转基因水稻相关的信息又与一堆转基因棉花品种混杂在“2009年第二批农业转基因生物安全证书批准清单”之中,在较长的时间内,这些信息都未引起媒体和公众的注意。

2009年11月底,媒体逐渐从一些专家那里获得消息,相关报道发表后,迅速被各大网站转载,转基因水稻几乎在一夜之间成为全国关注的焦点,而相关部门遮遮掩掩的态度,更是在一定程度上加剧了人们的质疑。

中国人民大学农业与农村发展学院副院长郑风田在接受媒体采访时质疑说:“在全球还远未达到共识的情况下,我们贸然去进行转基因水稻大面积的商业化种植,这种‘敢为天下先’的做法是不是太超前了?”

“我们并不反对转基因水稻的商业化种植,但担心背后的风险。”环境保护部生物多样性研究首席专家、中国科学院植物研究所的生态学家蒋高明也向记者表达了对转基因水稻安全性的担忧。

而在普通人中,这种质疑更为直接:“现在研究出的转基因水稻的最大特点就是抗虫抗病,虫子吃了都受不了的东西,人吃了会怎样?”甚至还有人直呼,大规模种植转基因水稻无异于一个“国民自杀计划”。

抗虫蛋白有无毒性?

在基因学家眼里,这些质疑似乎有些多余。

一直从事转基因研究的中国科学院遗传与发育研究所研究员朱桢告诉《环球科学》,对转基因食品的最早质疑发生在1998年。当时,英格兰Rowett研究所普茨泰教授(Pusztai)的一项研究表明,幼鼠在食用转基因土豆后,幼鼠的器官生长异常,体重和器官重量减轻,并且免疫系统也遭到破坏。这项研究随即引起轩然大波,全球都开始讨论转基因食品的安全性。

虽然在1999年5月,英国皇家学会发表声明,普茨泰教授的研究“充满漏洞”,他得出的转基因土豆有害生物健康的结论完全不足为凭,但转基因食品的安全性问题还是在消费者心中留下巨大的阴影,79%的英国人都反对试种基因改良作物,抵制转基因食品进入市场。因此,很多生物学家认为,人们对转基因食品的抵制,“很可能源于不正确的认识”。

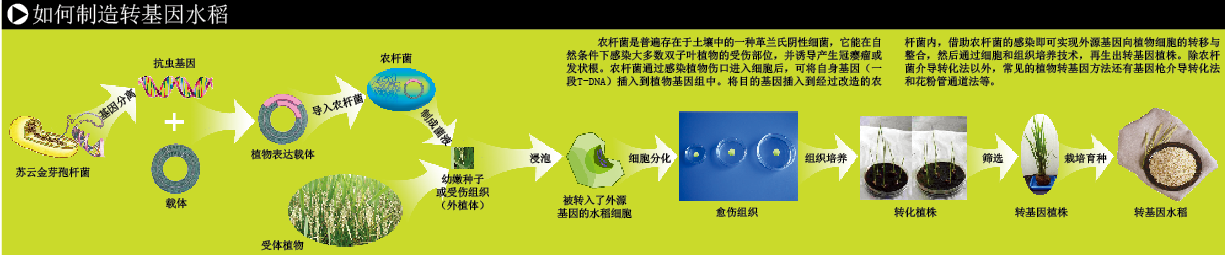

此次华中农业大学开发的两种转基因水稻引入的是Bt抗虫蛋白。这种蛋白来源于自然界普遍存在的苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis)。虽然在分类学上,该细菌与蜡样芽孢杆菌(能引起食物中毒,产生恶心、呕吐、腹痛等症状)和炭疽杆菌(可引发炭疽病)属于同一个属,但迄今没有证据表明,苏云金芽孢杆菌也会致病。

相反,科学家发现苏云金芽孢杆菌能让害虫“生病”,已有近百年的历史。早在20世纪初,科学家就发现苏云金芽孢杆菌具有抗虫特性,并开始用于农业。最早把苏云金芽孢杆菌的抗虫基因转入农作物的是比利时植物遗传系统公司,他们在1985年就开发出了抗虫转基因烟草。1990年,中国农业科学院与江苏省农业科学院合作,成功地将苏云金芽孢杆菌的抗虫基因导入棉花中,由此得到的抗虫棉已在大规模种植。

长期从事转基因研究的中国农业科学院生物技术研究所研究员郭三堆告诉《环球科学》,Bt抗虫蛋白是苏云金芽孢杆菌产生的一种晶体蛋白质。鳞翅目昆虫摄食该蛋白后,在昆虫肠道的碱性环境下,蛋白酶将把这些蛋白水解,形成具有杀虫活性的毒性多肽分子。这些多肽分子会与昆虫肠道中的某些蛋白结合,插入细胞膜,破坏细胞的离子平衡,使细胞肿胀甚至裂解,从而导致昆虫停止进食,最终死亡。

研究已证实,只有鳞翅目害虫的肠壁细胞上含有与毒性多肽分子的结合位点,而人类肠道上皮细胞根本没有这些位点,因此不会对人体造成伤害。况且,“在烹饪的过程中,蛋白质会变性,而且还要经过消化过程,被各种酶类分解为氨基酸(这是人体的营养成分),在这种情况下,不大可能对人体造成伤害”。

为了安全起见,华中农业大学作物遗传改良国家重点实验室还做过较长时间的动物试验。研究人员给小鼠灌食纯Bt蛋白,剂量达每千克体重5克(如0.1千克重的小鼠的灌食量为0.5g),但并未发现小鼠有中毒、过敏、体重异常和脏器病变的现象。“每千克转基因稻米含Bt蛋白不超过2.5微克,按小鼠灌胃剂量折算推知,一个体重60千克的人吃掉120吨稻米也不会发生中毒、过敏、体重异常、脏器病变。如果按每天吃500克稻米计算,一个人活上120岁,也只吃掉约10吨稻米,不及小鼠灌食剂量的十分之一”。

在接受媒体采访时,张启发院士曾这样描述转基因水稻的安全性:“对人体无毒的Bt蛋白在转基因大米中的含量,比国家标准规定的食品中的亚硝酸盐含量还低。我们研发的转基因大米比达标的饮用水还安全。”

杂交水稻也是转基因?

即便如此,仍有不少质疑的声音,因为在很多人看来,转基因技术是人为改变了作物特性和遗传规律,可能产生无法估计的后果。

但对于生物学家而言,这似乎也不是问题。

美国食品及药品管理局的生物学家马里扬斯基表示,“自从耕种作物以来,人类就从未停止过对作物的基因改良。作为我们食物的主要农作物,都经过了近万年的人工遗传修饰,修饰的基因数以千计,在人类的食物中很少还有真正‘自然’食品”。而且“自然”并不意味着安全。实际上,自然界中大多数植物都会产生毒素,以抵御危害天敌,比如野生马铃薯中就存在一种对人畜有毒的龙葵碱。

传统育种技术主要通过有性杂交和自然界产生的突变,并通过人工选择培育新的作物品种。由于这种传统育种方法的操作对象是整个基因组,往往使几种作物的几千种基因相互混合,需要很长时间才能剔除不需要的特性。而且,在传统育种技术中,遗传物质的交流只能在同一物种间进行,比如小麦只能与小麦交换基因。

转基因育种技术的优势则非常明显:可以准确地将某一个经过充分研究的基因转入农作物,并能准确预测作物后代表现出的性状;转基因技术可以跨物种进行,比如华中农业大学开发的转基因水稻,就是将细菌基因转入植物中;可以在相对较短的时间内培育出新品种。“由此可见,转基因技术是对传统技术的发展和补充,更为精准、安全、可控。它只会改变作物的抗虫、抗逆等遗传特性,不会改变作物的遗传规律”。

包括中国农业大学食品科学院院长罗云波教授在内的食品科学家也认为,食用转基因食品的风险并不比通过传统育种技术生产的食品高,他自己就吃转基因食品,他的同行包括做这方面研究的人员,都不拒绝转基因食品。在他看来,人们怀疑转基因食品可能对人体产生种种危害,主要是因为对基因工程不了解,而这些“危害”是毫无科学根据的。

将诞生超级杂草?

相对于食品安全问题,转基因水稻对生态环境的威胁引起的关注度较低,但涉及的不确定性因素却更多。

转基因作物对生态环境的潜在威胁主要来源于基因逃逸——通过花粉授精杂交等途径,基因在种群之间扩散。转基因植物基因逃逸的途径大致有两个:一是通过转基因植物的种子或组织扩散到新的生境中并生存下来;二是通过花粉向同种或近缘种非转基因植物转移。

2001 年,《自然》杂志曾报道,位于墨西哥偏远南部山区的奥斯科萨卡从未种植过转基因玉米作物,离它最近的转基因玉米生产基地也在100千米之外。但在美国加利福尼亚大学伯克利分校的研究人员从奥斯科萨卡采集的6份当地玉米样本中,4份都带有常用于转基因研究的抗虫基因。这是转基因作物发生基因逃逸的典型例子,在国际上引起了广泛关注。

转基因作物的抗虫、抗除草剂等基因如果转入其他植物,而这些植物恰好是杂草,它们就可能变成“超级杂草”。此外,甘蔗、水稻、马铃薯、油菜、向日葵、燕麦等作物,它们的祖先本身就具有杂草特性,而它们也保留了这些特性,一旦采用转基因技术导入外源基因,它们就有可能变成杂草。但中国农业科学院油料作物研究所的卢长明研究员肯定地说:“事实上,在全球范围内,迄今为止还没有出现过真正意义上的‘超级杂草’。”

2001年2月,加拿大转基因油菜变成杂草的事件,曾让许多媒体惊呼“超级杂草出现”:1995年,加拿大首次商业化种植转基因油菜,种植后不到3年,某些田块就出现了一些自生油菜植株,它们可以同时对抗3种除草剂,还会通过花粉释放,污染近缘品种。如今,在加拿大的农田里,这种自生油菜已比较普遍。不过,科学界对此并不是非常担心,卢长明研究员认为,这些自生油菜并非无法控制的超级杂草,因为它们只对3种除草剂有抗性,“用其他除草剂就很容易控制它们”。

另外,转基因进入植物基因库,进而扩散开来,可能会影响基因库的遗传结构,威胁生物多样性。转基因油菜的外源基因就可以通过花粉向油菜、白菜和芥菜类植物扩散。一朵油菜花有大约6万粒花粉,由于重力作用,50%的花粉会落在距离单植株3米的范围内,93%的花粉飘落在距离散粉花朵10米范围内,只有7%左右的花粉像粉尘一样随风飘散。

但这7%的花粉可能飘到1.5千米外,而以昆虫做媒介,这些花粉最远可以传播到4千米以外的地方。值得庆幸的是,水稻是自花授粉的植物,它们的雌蕊只接受同一朵花雄蕊上的花粉,通过花粉发生基因逃逸的概率很低。而且在将来可能种植转基因水稻的地区,现在种植的大都是杂交稻,因为杂交稻不用留种,就算周边的杂交稻因为基因逃逸被转入外源基因,也不会产生多大影响。

破坏生态平衡?

“华恢1号”和“Bt汕优63”的最大优势在于抗虫性,可以减少农药使用量,这也是转基因研究者们的希望:让农业更绿色。“转基因抗虫棉就是很好的例子,”中国农业科学院植保所所长吴孔明研究员在接受《环球科学》采访时说:“迄今为止,转基因抗虫棉的种植,使总的农药使用量减少了50%~70%。”

从20世纪50年代开始,中国开始研发并大范围使用化学农药。现在,农药在农业生产中不可或缺,但也对环境和人类健康造成了很大的威胁。吴孔明研究员介绍说,农药的杀虫机制是作用于昆虫的神经受体,或干扰它们的代谢机制,而昆虫与包括哺乳动物在内的很多动物的代谢机制大部分都是相同的。因此,很多农药都对人类具有很强的毒性,大规模使用农药肯定会对生态环境中的其他生物造成危害。而Bt蛋白只对特定昆虫有生物活性。因此,从理论上来说,“Bt作物对生态环境的安全性是农药不能比拟的”。

但一些生态学家也认为,转基因抗虫植物仍可能对环境产生负面效应。中央民族大学生命与环境科学学院的薛达元研究员认为,转基因抗虫作物的商业化种植不仅可能造成害虫对转基因抗虫作物的抗性进化,还可能危害相应生态系统中的昆虫、鸟类、野生动物等非靶标生物,威胁生态平衡。

以抗虫棉为例。2001—2004年,种植转基因棉花的确给农民带来好处:农药使用量下降,种植成本下降,并且亩产量上升,因此转基因抗虫棉迅速普及。但如今,抗虫棉已经出现了问题:由于转基因棉花的抗虫基因单一,其他害虫反而增加,使得农药施用量再度上升。许多人担忧,转基因水稻商业化种植后,会出现同样的问题。

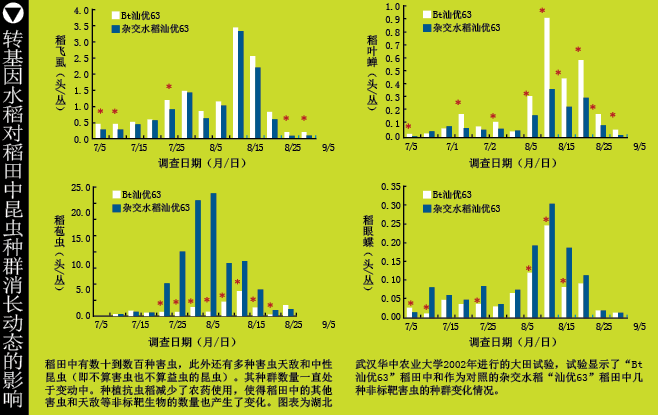

吴孔明研究员也证实了这些问题的确存在。他告诉记者,农田里往往有数十甚至数百种害虫,其种群动态一直处于变化中。抗虫棉种植前,中国棉田内的主要害虫是棉铃虫和棉花蚜虫,防治它们的主要办法是施用农药,这样一来,也同时杀死了其他害虫。抗虫棉种植后,不再需要用农药来防治棉铃虫,农药使用量减少,其他害虫的种群数量就会有一定程度的回升。

不过,吴孔明认为,“这是一个非常正常的现象”,某些害虫的天敌对它们的控制作用比较强(如棉花蚜虫),因此种植抗虫棉对这类害虫的种群数量影响不大,甚至因为天敌被农药杀死的情况减少,它们的种群数量还可能下降。而有一些害虫,天敌的控制能力较弱(如盲蝽蟓),在种植了抗虫棉,农药使用量下降的情况下,基数量就有一定上升。张启发院士强调:“‘毕其功于一役’的想法是不现实的,一个品种解决不了所有的问题。”

虽然现在还没有观察到害虫对抗虫棉产生抗性的情况,但“如果单一地用转基因棉花去防治,害虫产生抗性是迟早的事。”吴孔明研究员认为,应该采用化学农药、生物防治、转基因棉花以及其他一些物理措施,构建一个综合防治体系,把整个害虫的种群水平控制在经济允许的范围之下。“并不是说种了转基因抗虫作物,所有问题就都解决了,而问题没有解决,就是抗虫作物的错”。对于转基因水稻,他认为道理是一样的。Bt水稻主要是防治鳞翅目昆虫,因而鳞翅目害虫发生较多的地区,种植转基因水稻是一个非常好的选择,“如果虫灾不严重,或过几年就没有了,就没有必要种植转基因水稻”。

张启发院士委托华中农业大学生物科学传媒中心转告《环球科学》:“转基因水稻不会也没必要‘一统天下’。” 从保护水稻种质资源与农业传统种植习惯的角度来考虑,在作物生产中应注意品种的合理搭配,避免大面积地种植单一品种。“在野生稻资源丰富的地区,包括杂交稻和转基因水稻的种植都应该进行十分严格的监管”。

不久前,农业部也强调,发放安全证书是对转基因研究相关成果的评价与肯定,但并不等同于允许商业化生产。不论是否赞成商业化种植转基因水稻,科学家都认为,国内外关于转基因植物生态环境安全性的研究已获得了一些科学试验数据和评价管理经验,但还存在很多未知或认识不充分的问题。吴孔明研究员认为,风险评估需要合理的试验设计和严密科学的试验程序,积累足够多的数据,谨慎是必需的,“靠逻辑推论不能确切地预测转基因植物的生态风险,应该对商业化大面积种植转基因植物的生态风险进行长期的监测研究”。

请 登录 发表评论