看完我和同事拍摄的视频,你会非常惊讶。在一条摆满盒子、椅子和其他办公用品的走廊上,一个盲人正在前行。在医学界,这位盲人的代号为“TN”,他并不知道走廊上放有障碍物。但是,他避开了所有障碍物,小心翼翼地从废纸篓和墙壁之间侧身穿过,并围着摄影机的三脚架走了一圈。我们没有发现他采取过任何特殊措施。TN或许真的失明了,但他拥有盲视力(blindsight)——这种超凡的能力让他能在本人完全不知情的情况下,对眼睛探知到的周遭事物作出反应。

TN的失明是一个非常罕见的案例:是由2003年的连续两次中风导致的。这两次中风损坏了他大脑后部的初级视皮层(primary visual cortex,也称V1区)——首先遭殃的是大脑左半球的视皮层,5周后的第二次中风摧毁了右半球的视皮层。虽然TN的眼睛没有任何问题,但由于视皮层不能再接收视觉信号,他完全失明了。

TN穿过走廊的这项研究,或许为此前报道过的盲视案例提供了最为有力的证据。其他因初级视皮层受损而失明的病人身上也出现过这种神秘现象,虽然没有TN那么让人惊叹,实质上却完全一样——能对有意识地去看却看不见的事物作出反应,不论是简单的几何图形,还是一个人表达某种情感时的面部表情等复杂图片。通过暂时“关闭”视皮层,或用其他更巧妙的方式,科学家还能在正常人身上诱导出类似效应。

我们研究盲视力的目的,不仅是要了解皮层损伤性盲人可能拥有的知觉能力,还要确定与这些能力相关的大脑区域和神经回路。研究结果将跟我们每一个人息息相关,因为即便我们终生不会遭遇TN那样的灾难性损伤,但可以肯定,在他身上表现特别明显的那种无意识大脑功能——即在不知情的情况下“看见”周围事物的惊人能力,也一直是我们日常生活中看不见的一部分。

一段充满争议的历史

早在1917年,医学界就报道过发生在第一次世界大战受伤士兵中类似于盲视的案例,当时这一现象叫做残余视力(residual vision)。但科学家真正开始系统而客观地研究这种能力,却是半个世纪以后的事了。1967年,率先开展这项研究的是劳伦斯·魏斯坎兹(Lawrence Weiskrantz)及其学生尼古拉斯·K·汉弗莱(Nicholas K. Humphrey),当时他们都在英国剑桥大学,研究对象是经过外科手术改造的猴子。到了1973年,美国麻省理工学院的恩斯特·波佩尔(Ernst Popel)、理查德·赫尔德(Richard Held)和道格拉斯·弗罗斯特(Douglas Frost)在测定一位病人的眼动时发现,他以一种不易察觉的倾向,看向他认为自己看不见的刺激物。

这些发现促使科学家对缺失了初级视皮层的动物做进一步的系统研究,其中大部分研究都是由魏斯坎兹及其同事完成的。大量研究证实,移除了视皮层后,实验动物仍具有明显的视觉能力,可以感知事物移动,分辨物体形状。

1973年,魏斯坎兹和合作者开始在一位病人身上展开研究。这位病人的代号为“DB”,他在接受肿瘤移除手术时,失去了部分视皮层。但在更大的学术圈内,最初迎接人类盲视力相关报道的不是掌声,而是强烈的质疑。

对盲视力产生质疑并不奇怪,因为这一现象与直觉相悖,甚至完全矛盾。毕竟,人们怎么可能在自己都不知道的情况下看见东西呢?就好比一个人说,我确实不知道自己疼不疼,这根本就说不通。同理,如果一个人坚称自己是瞎子,却能看见东西,这也说不通。

然而,我们确实不一定知道自己能看见东西,也不一定知道自己看不见东西。“看见”和“知道”之间的关系,远比我们通常认为的复杂。比如,视力正常的人在视觉上有一个盲点,但我们一般意识不到盲点存在,不知道自己的视觉存在缺陷。

盲视力研究受到质疑的另一个原因是人体证据不足:患有皮层损伤性失明,又可参与研究的受试者实在太少了。成年人中,初级视皮层的宽度仅有几厘米,大脑损伤几乎不可能只局限在这个区域:仅仅破坏病人的视觉而让其他机能保持完好,让科学家有机会弄清楚视觉消失后大脑还可以感知到哪些东西。尽管如此,科学家现已明确,拥有盲视力的视皮层受损病人远比过去认为的要多,质疑之声也在逐渐消失。

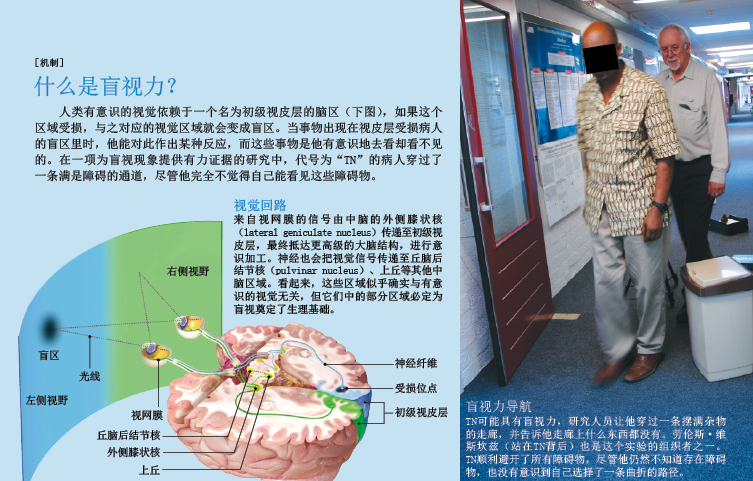

在视皮层受损病人中,绝大多数人的初级视皮层仍具有部分功能:不少病人的视皮层仅有一小部分受损,视野中也只有很小的盲区;有些病人则缺失了左脑或右脑上的所有视皮层,与之对应的那一半视野全部变成盲区(视皮层与视野的位置是一种交叉对应关系)。这类病人拥有盲视力的表现为,他们能感知到盲区内的物体和图片,但有意识地去看时,盲区的事物是无法看见的。

研究人类视觉的传统方法,依赖于观察者口头报告他们观察到了什么。如果以这种方法测试视皮层受损的病人,他们会报告说没有看见视野盲区里的任何事物。然而,一些更为间接的研究方法却能揭示,这些看不见的视觉刺激物如何真正影响病人的反应。

在一些实验中,病人表现出了明显的生理变化,比如瞳孔缩小,这就是在无意识中看见事物的一种表现。而且,面对摆放在正常视区中的事物,他们的反应也会因为同时摆放在盲区里的事物不同而有所不同。当被问到摆放在盲区里的是哪种事物时,病人几乎每次都能回答正确。

另一种重要的实验工具是神经成像,它能直接证实哪些脑区与盲视力相关,视觉信号又是通过哪些神经回路传输的。一些长期存在的观点认为,盲视力的出现是因为一些“备用皮层”在起作用,但在大脑成像面前,这种质疑已经烟消云散。

总的来说,各种研究都表明,人们能在无意识中感知到物体的多种外观属性,比如颜色、单一的结构(如X和O)、简单的运动以及线条或栅格的延伸方向。而对于过大的结构,以及非常精细的细节,无意识条件下就很难感知到。比如,只有当栅格的线条看上去与1.5~4.5米远的百叶窗窗格相当时,视皮层受损病人感知栅格特性的能力才最有效。

上世纪70年代,魏斯坎兹及其学生汉弗莱曾做过一项研究:让一只没有初级视皮层的猴子在一间摆满杂物的屋子里随便走动,猴子竟然没有碰到任何杂物。正是受到该研究的启发,我们邀请TN参加了那次穿过走廊的实验。然而,当他没有碰到任何物体就穿过走廊时,我们还是感到非常吃惊。研究人员专门为TN做过心理生理测试,以评估他的有意识视觉,结果并未发现他具有任何视觉功能(就连很大的物体也看不见)。

TN穿过走廊的能力,让我们想起了梦游症(sleepwalking)——这是人们在完全不知情的情况下仍能完成任务的又一个现象。实际上,我们在实验后问起TN时,他坚称自己就是这么直接走过走廊的——既没意识到自己看见过什么,也不知道自己如何绕过那些看不见的物体。他无法解释,甚至不知道如何描述自己的行为。

盲视情绪

行走只是动物最基本的任务之一,因此大脑在初级视皮层缺失、有意识视觉消失的情况下,仍有办法支持“导航系统”的正常运转,这并不是一件奇怪的事。作为一种社会动物,人类的生存还依赖于跟同伴的顺利沟通。我们必须要辨认不同的人,看懂他们的姿势所代表的含义,知道他们思考问题时的种种表现。由于有了这些想法,从上世纪末开始,我和同事就很想弄清楚,皮层受损的病人能否感知到他们视野盲区里的面部表情、肢体语言等视觉展示物。

1999年,我们开始利用面部视频进行一些实验。视觉研究人员通常认为,从视觉的角度来看,面部非常复杂,处理起来远比栅格和其他基本形状难得多。但对于人类大脑而言,面孔却是一种处理起来极为自然的形状。病人GY受邀参加了我们的实验,他在孩提时代就失去了左脑上的全部初级视皮层,右边的视野因此成为盲区。我们发现,GY能准确猜出他无法有意识看到的视频中面部所呈现的表情,但对于人物身份、性别等其他面部特征,他似乎完全感知不到。

2009年,为了进一步研究与情绪相关的盲视行为,我们在实验中利用了一种被称为“情绪感染”(emotional contagion)的现象——人们在与他人相处时,通常会有与他人脸部表情同步的倾向。利用面部肌电扫描技术(facial electromyography),即在受试者面部放置电极,记录通过与笑或皱眉相关的面部肌肉的神经信号,研究人员就可以测量“情绪感染”。向GY和DB展示表达高兴或恐惧情绪的面部表情及人体姿势的静态图片时,我们用肌电扫描技术检测他们的情绪变化。

结果显示,不论处于视区内还是在盲区里,所有图片都触发了他们的情绪反应。更令人吃惊的是,他们看不见的图片引起情绪反应的速度,竟快于能够有意识地看见的图片。我们还监测到了瞳孔放大的现象,这是生理反应的一种标志。看不见的图片引起的生理反应最为强烈——看起来,我们越是有意识地感知某个情绪信号,生理反应似乎就越慢、越弱。

一种观点认为,情绪感染现象的发生,是因为人们无意识地模仿他们所看见的面部表情,不一定要识别出是哪种情绪。但由于我们的病人不仅对面部表情有反应,对面部经过模糊处理的人体姿势的照片也有反应,因此我们认为,他们是感知到情绪才作出了反应。

我们都有盲视力

由于适合参加盲视研究的病人实在太少,因此想要开展可控实验的话,在大脑完全健康的人身上暂时诱导出盲视现象是一种非常有用的研究方法。有一种技术叫做“视觉屏蔽”,更通俗地讲,就是使用潜意识图像:让一种视觉刺激物在受试者面前一闪即逝,紧接着在相同的位置放一张图片。这张图片的出现,会干扰大脑对飞逝的潜意识图像的处理过程,使受试者意识不到自己看见了视觉刺激物,但我们的实验能找到客观证据,证明他确实看见了。在其他实验中,研究人员在受试者头部后面放置磁场,也可以暂时阻断视皮层功能,这种技术被称为经颅磁刺激(transcranial magnetic stimulation)。

大量研究表明,哪怕视觉刺激物出现时间很短,以至于不可能被有意识地察觉到,或者视皮层功能已经被经颅磁刺激暂时“关闭”,健康受试者仍能准确“猜出”刺激物是什么。很多研究还试图弄清楚,视力正常的受试者如何对他们看不见的情绪刺激物作出反应。甚至在上述盲视研究开展之前,动物和人体实验就暗示,在大脑更深处、进化上也比皮层更古老的下皮层(subcortex)中,一些大脑结构能在视皮层等脑区详细分析视觉刺激物前就促使大脑作出合理的反应。这种无意识系统的运行,似乎与皮层中常规的、占主导地位的视觉信息处理过程同时进行。我们猜测,在永久性失明的病人中,这些由潜意识情绪刺激物激活的下皮层区域,很可能就是处理病人通过盲视感知到的情绪的脑区。

但是,视觉正常的受试者身上诱导出的暂时性失明,在功能上是否真的等同于永久性皮层受损病人的盲视力?科学家对此一直争论不休。确切地说,使用潜意识图像之类的视觉屏蔽技术通常不会影响视皮层的信息处理过程,只会干扰进一步的意识加工。因此,潜意识图片诱导出的“盲视力”,可能与失明病人身上的盲视现象完全不同,这两种生理过程涉及的特征脑区也不相同。经颅磁刺激技术对受试者的影响可能更接近真实的皮层损伤,但要弄清楚该技术诱导的盲视所涉及的神经回路是否与真实的盲视相同,还需要结合神经成像做进一步研究。

相反,受损后,病人的大脑(甚至是成年病人的大脑)可能会重新构建神经连接,以弥补损失。这种神经可塑性很可能为盲视力创建了新的神经回路,而在经颅磁刺激和视觉屏蔽实验中,视觉正常的受试者都没有上述回路。在这些问题得到解决之前,要想弄清楚非皮层区域如何产生盲视,对皮层受损病人的研究仍然至关重要。

盲视力的神经机制

科学家还没有完全弄清楚皮层损伤性失明病例中哪些神经结构与盲视相关,但最有可能扮演这个重要角色的脑区叫做上丘(superior colliculus),位于中脑(midbrain,下皮层的一部分)。在鸟和鱼之类的非哺乳动物中,上丘是接受视觉输入信号的主要结构。在哺乳动物中,尽管上丘的重要性不及视皮层,它仍控制着眼动等其他视觉功能。盲视可能利用了从视网膜传递至上丘而没有先从初级视皮层经过的视觉信息。

2009年,我和同事研究发现,在“翻译”那些不能被人们有意识地理解为某种行为暗示的视觉信号时,中脑区域起着非常关键的作用。研究过程是这样的:我们要求一位病人,无论在什么时候,只要视区内出现一个方块,就按一下按钮。有时,我们会在他的视野盲区里同时放置一个方块。方块的颜色并不确定:有时是灰色的,有时是紫色的。我们选择了一种特别的紫色:视网膜上只有一种光敏感视锥细胞能感知到,因为我们知道,该细胞不会向上丘传递视觉信号,后者对这种紫色完全“视而不见”。

当灰色方块出现在盲区里时,病人的反应加快,瞳孔缩得更小——这是大脑处理视觉刺激的一种表现。但当紫色方块出现在盲区里时,却未引起任何反应。换句话说,病人能盲视灰色方块,而不能盲视紫色方块。大脑扫描也显示,只有盲区里的灰色方块能使上丘达到最高活跃程度。一些科学家曾怀疑,在中脑内,与盲视相关的并非上丘,而是其他区域,但在我们的实验中,这些区域的活动似乎与盲视的产生并无关系。

上述发现表明,上丘在人类大脑中所起的作用,相当于感觉处理系统(视觉)与运动处理系统(使病人做出动作)之间的转接界面,因此它参与视觉引导行为(即用视觉信息指导个体行为) 的方式,明显与大脑皮层、所有有意识的外部视觉体验无关。受试者对情绪的盲视不仅与上丘有关,杏仁核等其他中脑区域也牵涉其中。

盲视现象引起了很多哲学家的关注,“看见却不觉得看见”,这一矛盾的说法激发了他们浓厚的兴趣——当然,只有在把“看见”和“觉得看见”画上等号时,这才能算是一个矛盾。这种思维模式是科学家接受盲视现象的一大障碍,也使得无意识视觉在人类认知中的作用迟迟无法弄清。

对于皮层受损性失明病人而言,这种思维方式也是一种障碍,让他们无法在日常生活中发挥盲视力的全部潜能。TN一直把自己当成一个盲人,一生都将离不开那根白色拐杖——除非他相信自己能在无意识中看见事物。训练或许对这类病人有所帮助。经过三个月的日常刺激,皮层受损性失明病人能更好地感知盲区里的事物。不过,就像盲视力的其他特性一样,现实生活中的训练能否提高病人避开障碍物的能力,仍有待进一步研究。

请 登录 发表评论