通古斯天外来客

撰文 卢卡·加斯佩里尼(Luca Gasperini)

恩里科·博纳蒂(Enrico Bonatti)

朱塞佩·隆哥(Giuseppe Longo)

翻译 谢懿

1908年6月30日,清晨7:14,俄罗斯中西伯利亚通古斯地区,一位农民谢苗·谢苗诺夫(Semen Semenov)看到“天空裂成了两半。森林上方,一团大火从天而降…… 一股灼热……从天火那里扑过来…… 然后,天空重新合上,紧接着一声巨响,我被甩出去好几码…… 再然后,传来了那种声音,就像……大炮在轰鸣,地面也开始摇晃……”

这位距离现场最近的目击者充满恐惧的证词,描述了发生在人类现代史上最大的外来天体撞击地球事件,科学家称之为“通古斯事件”(Tunguska event)。谢苗诺夫在距离爆炸中心大约65千米的地方目睹了这场巨灾,但这场爆炸的影响力一直向外波及到了北欧和中亚地区。一些人看到地平线上出现了大团银白色云彩,还目睹了一场绚丽多彩的日落奇景;另一些人则在夜晚看到天空发出冷光——英国伦敦的市民在午夜不借助灯光也可以轻松阅读报纸。地球物理监测站则记录到了反常的地震波和压力波,源头就在偏远的西伯利亚。震中靠近石泉通古斯卡河(Podkamennaya Tunguska),那里是一片无人居住的沼泽针叶林带,每年有八九个月处于冰冻状态。

自通古斯事件发生以来,科学家和许多痴迷于此的人都想弄清楚,元凶到底是什么。尽管大部分人都相信,这是某种天体(不是小行星就是彗星)在西伯利亚上空爆炸引起的,但迄今为止,还没有人在那里找到过任何天体碎片或者陨击坑。因此,萦绕在通古斯上空的谜团依然没有解开。不过,作为最近唯一一支对通古斯地区进行长期考察的科考队,我们或许很快就会有所发现,从而改变人们对于那天早上所发生的神秘事件的看法。

研究通古斯事件十分重要,因为外来天体对地球的撞击,曾经给地球的演化带来过深远影响。大约44亿年前,一颗火星大小的天体似乎撞上了刚形成不久的地球,撞出的大量碎片最终形成了月球;6,500万年前,一场天地大冲撞可能导致了恐龙的灭绝。即便是现在,天体撞击事件也并不罕见:1994年7月,一些天文台记录到了壮观的彗木相撞事件;2007年9月,秘鲁的一些村民还惊恐地目睹一颗陨星划过天空,伴随一声巨响在不远处坠落,砸出了一个深4.5米、宽13米的大坑。

借助人造卫星观测大气层中出现的流星,并利用地震波信号记录小天体对地球表面的撞击,彼得·布朗(Peter Brown)和他在加拿大西安大略大学及美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的合作者,估算了小型天体撞击事件的发生率。这些研究人员还把结果外推到了规模较大却更为罕见的撞击事件上,通古斯事件便是其中一例。类似的小行星撞击事件发生的概率为每200年到1,000年一遇。因此,我们这辈子再遇到一次类似撞击事件的可能性不高。很幸运,通古斯事件发生在地球上荒无人烟的地方。如果类似的小天体在纽约市上空爆炸,整个城区将被夷为平地。深入了解通古斯事件将帮助我们未雨绸缪,甚至采取行动来避免类似事件的发生。

未雨绸缪的第一步,就是要确定撞击西伯利亚的天外来客究竟是小行星还是彗星。尽管两者撞击地球的后果十分相似,但彗星的轨道周期更长,能够运行到距离太阳更远的位置,它们回归时撞击地球的速度要比小行星之类轨道半径较短、周期也较短的天体大得多。因此,哪怕彗星的质量比小行星小得多,两者撞击地球时释放的动能也相差无几。对于长周期天体来说,除非它们已经闯入了太阳系腹地,否则通过观测发现它们的难度要大得多。此外,这类天体穿越地球轨道的概率要比小行星低。由于上述原因,地球上至今还没有确认一起彗星撞击事件。因此,如果通古斯事件确实是彗星造成的,它就仅仅是一个特例,不值得作为某一类已知现象的重要案例来加以研究。反过来说,如果100年前在西伯利亚上空爆炸的是一颗小行星,那为什么到现在为止,还没有人找到碎片残骸呢?

第一次远征

通古斯事件之谜之所以长期未解,部分原因在于事发地点位于荒凉偏远的中西伯利亚地区,加之20世纪初正是俄罗斯政局动荡,沙皇俄国和苏联政权更替的年代。这两个因素使对这一事件的科学研究推迟了将近20年。直到1927年,由俄罗斯科学院陨星专家列昂尼德·库利克(Leonid Kulik)率领的一个远征队才抵达了通古斯事件的事发地点。库利克到达现场时,眼前的景象简直让他难以置信:爆炸令人吃惊地夷平了一片面积超过2,000平方千米的蝴蝶形宽阔地带,放倒了生长在这里的数百万颗树木。爆炸中心方圆几千米内,树木全部呈放射状向外倒伏;而在中心区域,一根根“电线杆”依然挺立,它们是枝杈全被烧光的树干。库利克把这满目疮痍的景象解释为一颗铁质陨星撞击的结果。随后,他便开始搜寻由此产生的陨击坑和陨星碎片。

20世纪20年代末和30年代,库利克又先后率领了三个远征队前往通古斯地区考察,另一些科考队也来到这里,但是没有人找到轮廓清晰的陨击坑,也没有发现撞击这一地区的小天体留下的任何碎片。现场证据的不足引发了各种各样的猜测。1946年,前苏联科幻作家亚历山大·卡赞采夫(Alexander Kazantsev)就把通古斯事件解释为外星人的宇宙飞船在地球大气层中失事爆炸。几年后,空中爆炸理论得到了科学上的支持,为此后的进一步猜测设定了限制条件。这种理论指出,一个小天体在5~10千米高的大气层中爆炸解体,可以解释地面勘察到的绝大多数现象。地震监测站的记录,再加上现场的破坏程度,让研究人员可以估算出这场爆炸释放出的能量和发生的高度。

一个陨击坑都没有找到的事实也暗示,这个天体可能不是一颗坚硬的铁质陨星,而是一个比较容易碎裂的天体,比如相对罕见的石质小行星或者小彗星。由于彗星由尘埃颗粒和冰构成,无法形成陨击坑,俄罗斯科学家更偏爱彗星撞击假说。另外一种解释是,发生在通古斯地区的这场剧烈爆炸是沼泽释放出的大量甲烷迅速燃烧造成的。

实验室模型

1975年,以色列雷霍沃特市魏茨曼科学研究所(Weizmann Institute of Science)的地震学家阿里·本-梅纳赫姆(Ari Ben-Menahem)分析了通古斯事件引发的地震波,估计这场爆炸释放的能量当量约为1,000万~1,500万吨TNT炸药,相当于1,000颗广岛原子弹。

此后,天体物理学家也对通古斯事件进行了数值模拟,期望以此来检验不同的假说。石质小行星在空中爆炸就是有待检验的主要假说之一。1993年,当时还在美国航空航天局艾姆斯研究中心工作的克里斯托弗·F·希巴(Christopher F. Chyba)及其同事提出,这颗石质小行星直径为几十米,在地面上空几千米处发生爆炸。对空爆核试验和通古斯事件地面破坏情况所做的比较,似乎证实了这一猜测。

俄罗斯莫斯科岩石圈动力学研究所的N·A·阿尔捷米耶娃(N. A. Artemieva)和V·V·舒瓦洛夫(V. V. Shuvalov)最近所做的模拟,设想了一颗类似大小的小行星在通古斯地区上空5~10千米处受热汽化的情景。在他们的模拟中,汽化产生的细腻粉尘和一股向下传播的气体流随后会在大气中大面积扩散。不过,这些模拟并不能排除这样的可能性:直径数米的碎片在爆炸后残存下来,溅落在距离爆炸中心不远的地面上。

去年年底,美国桑迪亚国家实验室(Sandia National Laboratories)马克·博斯洛(Mark Boslough)领导的课题小组发现,比原先估计小得多的天体也可能造成通古斯事件。他们在超级计算机上进行的模拟显示,闯入地球的小天体会变成超音速运动的膨胀高温气体流。该模型还表明,这个天外来客一开始会在地球大气越来越强的阻力作用下被压缩。随着高度不断降低,空气阻力会使它在空中爆炸,形成强大的高温气体流。这些气体携带的巨大动量,将使气体流冲向地面。按照博斯洛的计算,这团火球会向地表转移额外的能量,因此科学家原先估计当量介于1,000万~2,000万吨之间的这场爆炸,实际当量很可能只有300万~500万吨。所有这些模拟都勾起了我们前往通古斯爆炸地点做实地考察的愿望,而且让这一愿望日益高涨。

进军西伯利亚

我们与通古斯事件结缘始于1991年。当时,本文作者之一隆哥参加了意大利的首支通古斯事件考察队,负责搜寻那些在爆炸中产生、又被树脂所俘获的微粒。后来,我们偶然翻到了俄罗斯科学家V·A·科舍廖夫(V. A. Koshelev)和K·P·弗洛连斯基(K. P. Florensky)写的两篇并不起眼的论文,报告说他们在距离疑似爆炸中心点大约8千米的地方发现了一个小型水体——切科湖(Lake Cheko)。1960年,科舍廖夫怀疑切科湖可能是一个陨击坑,不过弗洛连斯基反对这个观点。由于湖底的松散沉积物厚达7米,弗洛连斯基认为这个湖形成的时间早于通古斯事件。

在如此靠近爆炸中心的地方有一个湖,这个消息激起了我们前去实地考察的兴趣,因为湖底沉积物能够详细记录发生在周边区域的事件——这是古湖沼学(Paleoli-mnology)研究的基础。虽然我们研究小组对切科湖知之甚少,但当时我们认为,古湖沼学研究技术或许能够在湖底沉积物中找到解开通古斯之谜的线索。对我们来说,切科湖就像是失事飞机上的黑匣子。

几年之后,在一架伊尔Il 20M螺旋桨飞机的货舱里,我们开始了俄罗斯之行,这种型号的飞机在冷战时期一度被用作空中侦察机。在获得了必要的资金,并且在前苏联退役宇航员格奥尔基·格列奇科(Georgi Grechko)的帮助下,与俄罗斯莫斯科州立大学及托木斯克州立大学的研究小组实现合作之后,我们终于踏上了前往通古斯地区的征途。运输机先把我们意大利考察队的大部分队员及装备运送到莫斯科附近的一个军事基地,然后便载着我们连夜飞往中西伯利亚的克拉斯诺亚尔斯克(Krasnojarsk)。然后,我们带着自己的装备,连同来自托木斯克州立大学的几位研究人员一起,钻进了米26重型直升机庞大的机腹(这种直升机过去用于军事目的)。我们花了6个小时蹲坐在自己的装备中间,忍受着直升机上两台涡轴发动机震耳欲聋的轰鸣声,最后终于抵达了位于茫茫针叶林中的偏远目的地。

在绕着黝黑的湖水小心翼翼地飞行了几圈之后,直升机摇摇晃晃地悬停在了松软的湖岸上方(由于地面过于松软而无法着陆)。我们在瓢泼大雨中跳下直升机,想方设法把沉重的装备卸下来。当时,直升机的八片旋翼在我们头顶上急速转动,带起的狂风夹杂着雨水几乎要把我们掀翻在地。随着引擎的一阵咆哮,直升机腾空而起,只留下我们浑身湿透、精疲力尽地站在湖边,陷入了西伯利亚荒野死一般的寂静之中。大雨停歇之后,成群结队的蚊子又向我们袭来,犹如庞大的俯冲轰炸机中队,让我们得不到片刻安宁。

现场考察

我们花了两天时间来搭建营地,组装双体测量船,并调试我们的仪器设备。我们的研究要用到一系列不同的技术,包括声纳、磁强计、浅地层声学剖面仪、探地雷达、沉积岩芯采集设备、水下电视摄像机,以及一套定位精度小于1米的GPS接收机。

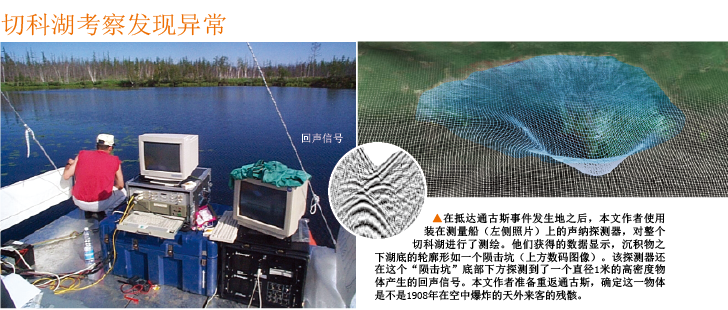

在随后的两个星期里,我们驾驶着测量船,在成群结队的蚊子和马蝇的不间断“轰炸”下,对切科湖展开了考察。我们的考察重点是探测沉积物,并测绘湖底地层结构。与此同时,考察队的其他成员也在忙着各自的任务。意大利的里雅斯特大学(University of Trieste)的地球物理学家米凯莱·皮潘(Michele Pipan)用他的探地雷达,逐步测绘出了500米长的湖岸线地下3~4米深处的浅地层结构;俄罗斯莫斯科州立大学的地球化学家尤金·科列斯尼科夫(Eugene Kolesnikov)及其同事,在切科湖附近的泥炭沉积物中挖掘沟渠——这可是一项艰巨的工作,因为地表之下的永久冻土层坚硬无比,科列斯尼科夫的小组希望能在泥炭层中找到与通古斯事件有关的化学标记物;意大利博洛尼亚大学(Bologna University)的罗马诺·塞拉(Romano Serra)和俄罗斯托木斯克州立大学的瓦列里·内斯凡泰洛(Valery Nesvetailo),则从附近的树干上钻取了木芯样本,用来研究树木年轮可能出现的异常;在此期间,将我们送到克拉斯诺亚尔斯克的飞机返航时,也在这一地区上空盘旋拍摄了航空照片,以便和大约60年前库利克拍摄的照片进行对比。

当时,我们认为湖底沉积物中可能含有通古斯事件的标记物。但用高分辨率声学剖面仪在切科湖上扫描了几个来回之后,我们就清楚地发现,覆盖在湖底的沉积物厚度超过10米。有些沉积物颗粒是被风吹到湖中的,但大部分沉积物都是由流入切科湖的金楚河(Kimchu River)带来的。对于这样一个每年大部分时间处于冰封状态的小型水体来说,我们估计沉积物的沉积率最多也就是每年几厘米,因此这么厚的沉积层或许暗示,这个湖在1908年以前就已经存在了。

随着探测湖底的逐渐深入,我们却越来越困惑。探测结果显示,湖中央深约50米,周围则是陡峭的斜坡,整个湖底形如一个漏斗或倒置的圆锥——这种结构很难解释。如果这个湖已经存在了上千年,它的底部就应该很平坦,因为细腻的沉积物会逐渐把它填平。我们还发现,小型河流缓缓流经平坦地形时经常发生的冲淤过程(erosion-deposition process),很难解释切科湖底的漏斗形状。每天晚上,整个考察队都会聚在一起,坐在防雨布下一边讨论这些问题,一边享用异常“鲜美”的俄罗斯荞麦粥——因为有大量蚊子尸体混杂在粥里充当着调味料。

很快,我们在通古斯的日子就要结束了。考察队员们花了最后一天的时间,速度飞快地拆卸考察船,打包仪器设备,拆除营地。当第二天中午直升机重新飞来的时候,我们都迫不及待地拎着所有的大包小包,跳上悬停在“人造旋风”中间的直升机,踏上了回家之路。

令人兴奋的证据

回到意大利之后,我们三个人在实验室里完成了对探测数据的处理。探测数据证实,切科湖湖底的形状与西伯利亚的其他湖泊有着显著的不同,后者往往拥有平坦的湖底。这一地区的绝大多数湖泊,都是水注入永久冻土层融化后留下的低洼地带而形成的。相反,切科湖的漏斗形状十分类似于那些大小差不多的已知陨击坑——比如美国得克萨斯州奥德萨市的奥德萨陨击坑(Odessa crater),它是2.5万年前一颗小行星撞击地球时形成的。

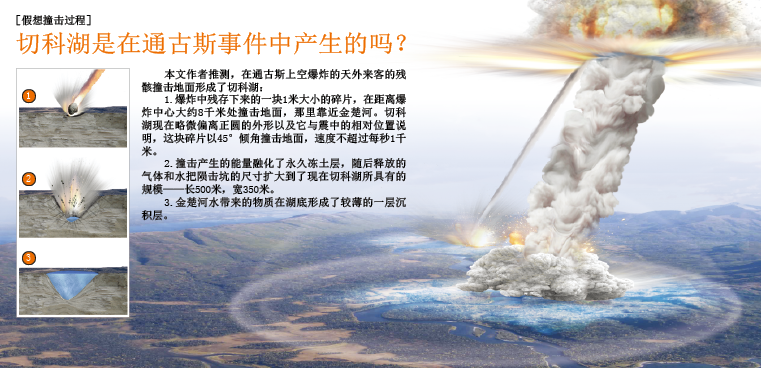

切科湖或许是一个陨击坑,这个想法对我们越来越有吸引力了。但是,如果这个湖确实是通古斯天外来客的一块碎片撞击而成的,它的形成时间就不可能早于1908年。我们开始查证通古斯事件之前这个小湖是否存在。1908年以前西伯利亚这片无人区的可靠地图很难寻找,不过我们找到了一张1883年的沙皇军用地图,上面没有标明这个湖。生活在当地的埃文克人(Evenk)也声称,1908年的那场爆炸轰出了一个湖。不过,如果这个湖不是在1908年前形成的,覆盖在湖底的沉积物如此之厚又该如何解释呢?我们的地震反射波数据显示,湖底沉积物明显分为两层:上层厚约1米,呈层状结构,由典型的细颗粒静水沉积物构成;下层则没有层状结构,沉积物杂乱不堪。

然而,两位意大利植物学家——摩德纳大学(University of Modena)的卡拉·阿尔贝塔·阿科尔西(Carla Alberta Accorsi)和博洛尼亚大学的露易莎·福拉尼(Luisa Forlani)最近研究发现,上层沉积物中含有的大量水生植物证据,在下层杂乱的沉积物中却完全没有找到;相反,下层沉积物中倒是含有大量来自于森林的花粉。这么看来,湖底真正的沉积物只有1米厚,与这个湖泊形成于100年前的假说相符。在这个湖泊形成之前,那里似乎是一片生长在湿地上的森林。

我们的考察组还通过水下摄影机,在湖底较深处发现了半埋在湖底的树干遗迹。从同一片区域反射回来的高频声波也显示出很有特色的“毛状”结构,可能是树干和树枝残存下来而引起的。或许这些正是被撞击摧毁的森林所留下的遗迹。

湖底另有玄机

为了解释下层杂乱的沉积物,我们可以设想一个小天体撞上一块湿地,而湿地下又有一层几十米厚的永久冻土层时的情景。撞击物的动能被转化为热能,融化了冻土层,释放出甲烷和水蒸气,使撞击产生的陨击坑又扩大了1/4。与此同时,撞击应该还会使本来就存在的河流与沼泽沉积物敷在陨击坑壁上,它们被我们的回声剖面仪当成了杂乱的沉积物。

最令人激动的是,我们对整个湖泊的地震波反射剖面图进行了仔细分析,结果在切科湖中心最深处以下几米处发现了一个强反射体,很可能是一个直径约1米的高密度石质物体。我们的磁强计也在同一地点上方发现了微弱的磁场异常,提供了一个佐证。这些结果是否暗示,那就是通古斯天外来客的一块碎片残骸呢?

我们迫不及待想要找出答案。现在,我们小组正准备在今年晚些时候重返通古斯,去钻探湖心采掘那块高密度地震波反射体。2008年恰好是通古斯事件发生100周年,我们希望通古斯事件的真相也能在这一年大白于天下。

请 登录 发表评论