像恒星一样诞生,而后却渐渐冷却,褐矮星只能永远黯淡下去。它们既不属于行星,也无法成为恒星。这些褐矮星到底是兄弟斗争的悲剧主角,还是本身先天条件不足?科学家各抒己见、抽丝剥茧,而天文观测将揭晓最后的答案……

行星是什么?这个问题看起来如此简单,答案却越来越令人困惑。众所周知,行星与质量更小的天体之间的界线非常模糊。就在去年,天文学家在太阳系最外侧辨认出一颗比冥王星还大的天体,重新激起了一场古老的争论,甚至连报纸和博物馆也一头扎进这场论战——冥王星到底有没有作为行星的资格?如果它有这个资格,为什么较大的小行星就没有呢?不过,不太为人所知的是,行星规模的上限,也就是行星与恒星之间的分界线,同样是乱麻一团。[译注:这里的行星,以及后文中未加说明的行星,指的都是通常意义上的大行星。]

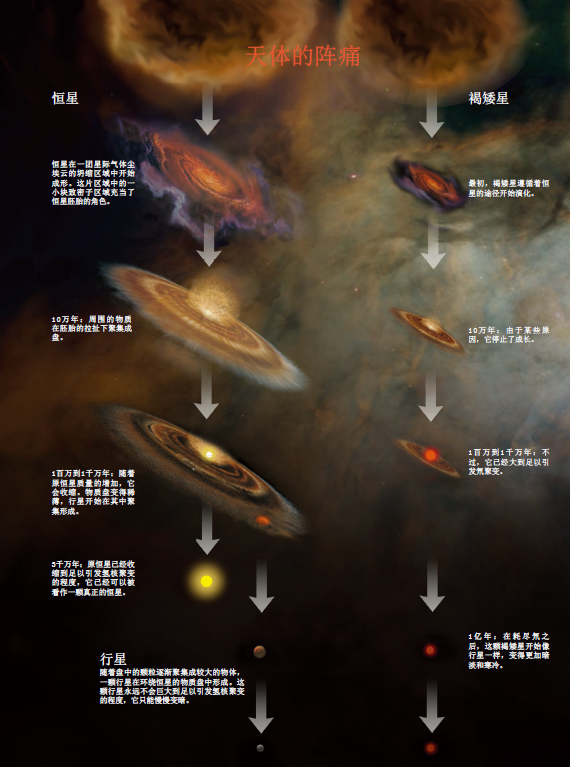

区别原本简单明了:恒星自己会发光发亮,而行星只能反射它所围绕的恒星的光。用更严谨的物理术语来说,恒星从坍缩的星际气体云中形成。它们质量够大,可以在一段连续时间内,维持内部稳定的氢核聚变反应,使自己发光。另一方面,行星被认为是由新生恒星周围游荡着的碎片凝聚而成;简单点说,它们就是恒星形成过程中产生的边角废料。相比之下,它们太小太冷,无法启动核聚变。

然而,在过去十年中,天文学家已经发现了大量无视这些界线的天体。它们的质量范围横跨在行星和恒星之间,兼具两者的许多特性,却又不属于任何一类。它们让科学家获得了对恒星与行星的形成及其性质的基本认识。它们就是褐矮星。

褐矮星的质量在12倍到75倍木星质量的范围之内:重量太轻,无法达到使普通氢原子核发生聚变所需要的核心高温;却又重到足以使氘这种不太常见的氢同位素,发生聚变反应。刚诞生的褐矮星像虚弱的恒星一样自己发光,但很快就耗尽了它们的氘储备,像行星一样冷却下来。根据物理规律,年轻褐矮星的大小就像恒星一样,显示出向内的引力与向外的热气体压力之间的平衡。而较老的褐矮星则与超大质量的行星一样,稳定在引力与量子压力之间的平衡点上,这些量子压力都是由密集挤压的电子施加的。年轻褐矮星的大气应该与那些低质量恒星非常相似;当它们冷却下来,却会显现出奇异的天气现象,如云团、沙尘和降水,而这些现象通常都与行星有关。

天文学家已经辨认出上百个这类奇特的怪物:既有处于恒星形成区中的年轻褐矮星,也有位于我们太阳系邻域的年长褐矮星。尽管它们大部分都像恒星一样独自游荡在银河之中,但也有一小部分就像行星一样,定居在围绕恒星运行的轨道上。现在看来,褐矮星的数量有可能与我们银河系中的类日恒星一样多[参见基博·巴斯瑞的《褐矮星的发现》,《科学美国人》2000年4月号]。然而,随着这些小天体越来越受人关注,一个重要的谜团就浮出了水面:它们到底是如何形成的?这个答案对于理解低质量恒星与巨行星上正在上演的故事,以及理解它们之间的区别来说,是至关重要的。

流产的恒星

从质量上来说,褐矮星是介于行星和恒星之间的过渡,但从起源上来说,它们会偏向哪一类?它们的形成过程是与行星基本类似,还是更接近恒星呢?行星诞生在新生恒星周围的气体尘埃盘中。根据最普及的模型,一颗气体巨行星的形成从聚集尘埃碎片开始,逐渐变得越来越大。当这个物体达到几倍地球质量时,它会经历一个疯长的过程,以越来越快的速度吸取周围的气体。整个过程将花费数百万年的时间,与此同时,气体盘也会消散:它们不是被吸积到中央恒星上,就是被完全吹散到恒星系统之外。因此,可供建造巨行星的气体总量会随着时间的流逝而减少,使得所形成的天体最多只能达到10倍~15倍木星质量。褐矮星的质量往往超过这个范围,所以褐矮星不可能以行星这种方式诞生。巡天观测支持了这个结论:大部分褐矮星都与恒星一样是独立的天体,而不像行星那样,被拴在恒星边上。

由于这些原因,天文学家更倾向于一种类似恒星形成方式的假说。不过,恒星形成的典型模型并不能完全适用。几十年的观测已经能够确定,恒星形成于所谓的分子云中:这些由寒冷气体和尘埃组成的巨大团块,每一个都拥有足够形成许多个太阳的物质。在这样一片气体云中,某些区域的密度会比其他部分更高,它们被称为气核。一个足够巨大、足够致密的气核能够克服向外的气体压力,在自身的重力下坍缩。一个能够坍缩的气核所必需的最小质量取决于气体的一些性质(比如温度),这个质量下限被称为热金斯质量。根据对分子云的观测,天文学家估计,一个典型的金斯质量数值大约为一倍太阳质量。

一个典型的气核并不会直接坍缩成一颗单独的恒星。相反,中心最致密的区域会分裂成较小的团块。1976年,剑桥大学的理论学家C·洛(C. Low)和唐纳德·林登-贝尔(Donald Lynden-Bell)计算出,这种碎块质量最小可以低到几倍于木星。美国华盛顿卡内基研究所的艾伦·波士(Alen Boss)最近所做的模拟将磁场也考虑进来,指出甚至只有一倍木星质量的团块也是有可能存在的。这些碎块成了恒星胚胎:它们是处在孵化阶段的恒星,不过还不是完全成形的天体。从气核中下落的气体像雨一样倾盆而下, 注入胚胎。最终,这些胚胎会扫荡掉气核中的大部分物质,形成羽翼丰满的恒星。一个包含了一倍太阳质量气体的坍缩气核会被分解成10个左右的胚胎,所以可以预见,它会形成几颗恒星,每一颗都至少是太阳质量的1/10。

那么,要如何解释最多只有十几倍木星质量(太阳质量的百分之几)的褐矮星呢?必然有某些东西阻止了最初的恒星胚胎成长为相应的恒星。在它们聚集好足够的质量像恒星一样开始发光之前,它们的成长如何被抑制,又为何被抑制?这个谜题是目前褐矮星起源争论的核心。

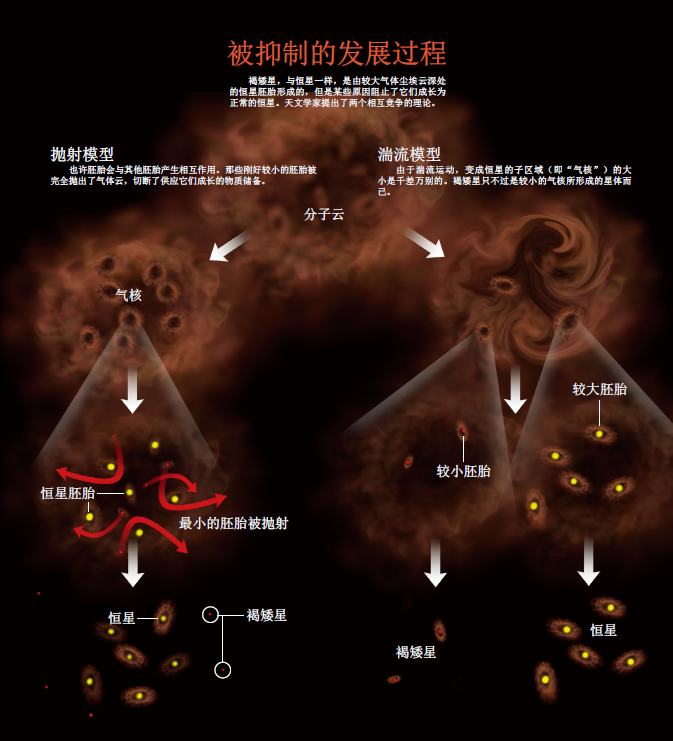

理论学家已经提出了这个难题的几种答案。2001年,美国希罗市夏威夷大学的波·瑞普斯(Bo Reipurth)和剑桥的凯茜·克拉克(Cathie Clarke)提出,褐矮星是同胞竞争的受害者。在这种模型中,气核中的多个胚胎竞争着吸积物质,成长最慢的就会任由其他胚胎摆布。引力的相互作用会将它抛出气核,切断它的气体供应,让它永远矮小下去。如果这一切都发生在胚胎尚未达到恒星质量之前,就会产生一颗褐矮星。这样,褐矮星就成了一颗流产的恒星:出生时与健全的恒星没有差别,只是后来过早的流放使它无法成长。

第二年,美国加利福尼亚大学圣地亚哥分校的保罗·帕多安(Paolo Padoan)和哥本哈根大学的艾克·努德隆德(Ake Nordlund)提出了一种不同的假说。模型通常假设恒星的形成始于一个包含了至少一倍太阳质量或者更多物质的气核,而他们对这个假设提出了质疑。他们争辩说,由于分子云中的湍流运动可以触发引力坍缩,所以更小的气核也能形成恒星。简而言之,一个原本不会坍缩的小气核,也可以在湍流压缩的引导之下,转而坍缩。褐矮星就可以从超低质量的气核中直接形成。这种湍流模型不需要另一种机制(比如抛射)来阻止胚胎的成长。这些矮星不再是资源争夺战中的失败者,因为这些资源原本就不在那里。

这两种模型拥有截然不同的推论。在湍流模型中,恒星和褐矮星的形成过程是相同的;只不过恒星刚好在较大的气核里形成,而褐矮星刚好形成于较小的气核而已。湍流速度的快慢决定了大小气核的相对比例。另一方面,抛射模型将褐矮星的形成归因于能够将胚胎抛出分子云的动力学相互作用。是否存在这种额外机制正好在观测上将这两种理论区别开来。湍流模型预言,所有对低质量恒星成立的性质对褐矮星也应该成立,可是抛射假说却预言,在被抛射出去的过程中,褐矮星将会失去一些与恒星相类似的特性。

小星星的诞生

例如,新生恒星会被残留的物质盘所围绕。在数百万年的过程中,盘中的物质会逐渐被初生恒星吸收,聚集形成行星、卫星、小行星和彗星,或者被吹散。如果湍流模型是正确的,年轻褐矮星也应该拥有物质盘,甚至可能拥有行星。抛射模型的预言恰恰相反。如果一个胚胎被抛出了气核,那么它周围的大部分物质盘应该会在这个过程中被剥离。英国埃克塞特大学的马修·巴特(Matthew Bate)及其同事的实验已经模拟出这一过程。

同样地,恒星经常成对出现。在湍流模型中,这样的双星系统在褐矮星和恒星之中应该几乎一样普遍。然而,抛射过程会拆散双星,除非它们被非常紧密地捆绑在一起。因此,抛射模型预言间隔较远的矮双星应该是罕见的或是根本不存在的。

这些性质为检验两种模型提供了途径。例如,天文学家可以通过物质盘的红外辐射来寻找它们。盘中的尘埃颗粒吸收了中央恒星或褐矮星发出的光线,以更长的波长将能量重新释放出来,这样有盘的天体在红外波段看起来比无盘的天体更加明亮。不少天文学家,包括我们在内,已经在邻近的年轻恒星形成区和星团中(在那里,恒星的年龄可以从它们的颜色和亮度来确定),检测了大量刚刚形成的褐矮星,寻找这些过剩的红外辐射。我们发现,物质盘在几百万岁的褐矮星周围实际上是普遍存在的。在那些经过检测的褐矮星中,超过半数显示出存在红外物质盘的信号,在最年轻的天体之中,这个比例可能高达80%。实际上,在一个特定年龄的年轻星团中,拥有物质盘的褐矮星所占比例与拥有物质盘的恒星的比例差不多。简言之,褐矮星与恒星一样,往往被物质盘所环绕,它们物质盘的寿命也是相似的。

根据红外光谱,天文学家不仅能够确定物质盘的存在,而且还能估测它们的形状和其他属性。在年轻恒星周围,物质盘的形状是存在一定变化的。有些是喇叭状——边缘比中间厚,就像一个凹透镜。这种形状通常是在尘埃和气体充分混合时自然形成的。其他的盘相对平坦,大概是由于尘埃颗粒成长得太大,无法随着气体一起飘荡,已经在系统的中平面上沉淀下来。在许多恒星盘中,观测者还发现了硅酸盐辐射的特殊信号,这表明物质盘表面上的小尘埃颗粒已经被恒星的辐射高度加热了。最近利用最大的地面望远镜,以及斯必泽太空望远镜(Spitzer Space Telescope,与哈勃相对应的红外太空望远镜),几个研究小组(包括我们在内),已经证明褐矮星物质盘也表现出同样的特性。

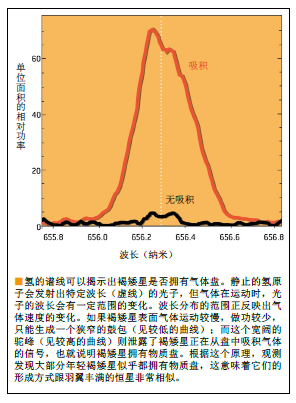

另一种鉴别物质盘的方法是检测盘中物质流到中心天体上所发出的泄密信号。天文学家可以从不同过程所产生的光谱信号中,确认正在发生的吸积过程。例如,氢的光谱发射线可以透露出,在磁场的引导下,气体正从物质盘的内侧边缘高速下落。离子钙和激发氦的发射线则是气体撞上星体表面产生高温的一个信号。还有其他的发射线暗示了外流的喷流和星风,这是穿透物质盘的磁场将下落的一部分物质抛掷出去时产生的。最近,我们小组和其他科研小组已经在许多新生褐矮星的光谱中,检测到了所有这些信号。这些天体吸积物质的速率是太阳质量恒星的1/10或者1/100——这足以使物质盘维持上千万年之久。

抛射模型一息尚存?

年轻褐矮星通常拥有物质盘,形状与恒星物质盘相似;它们吸积盘中气体的方式与年轻恒星相同;它们的物质盘可以像恒星物质盘一样长期存在。到目前为止,越来越多的证据指出,类日恒星和褐矮星拥有一个惊人相似的童年。从表面看来,这些证据支持了湍流模型。然而,还不能就此定论。尽管抛射模型确实预言,褐矮星物质盘应该会被截断,但被抛射的褐矮星仍有可能拥有一个较小的物质盘。目前的观测仅仅能探测到物质盘的内侧区域:因此,尽管它们揭示了褐矮星周围物质盘的存在,但确实不能表明物质盘的实际大小,因而无法完全让抛射模型出局。地面射电望远镜,例如现在正在智利建造的阿塔卡马大毫米波亚毫米波干涉阵(ALMA),应该有能力探测到褐矮星盘的外侧区域,测量出它们的大小和质量,从而更有力地检验这两种形成理论。也许它会发现,湍流和抛射分别在银河的不同区域中占据主导地位。

观测也许还能捕捉到褐矮星形成的那一刻。事实上,利用斯必泽太空望远镜,一个由美国奥斯汀市得克萨斯大学的尼尔·埃文斯(Neal Evans)领导的小组最近辨认出一些天体,看起来像是非常小的孤立气核,而黯淡的天体正在它们内部深处形成。如果未来的观测证明这些天体是褐矮星的话,它将大大增强湍流模型的说服力。

大间距褐矮双星的出现频率是对形成机制的另一项检验。天文学家目前已经发现了少数褐矮双星。如果更大范围的巡天发现更多类似的黯淡系统的话,它将强有力地反驳抛射模型,因为抛射肯定会将双星拆散。

天文学家从褐矮星的形成中学到的知识,对于通常的恒星和行星起源也有广泛影响。例如,了解两种假说机制中哪一个占据主导,将能回答一个已经困扰了天文学家很久的问题:是什么决定了不同质量恒星之间的相对数量?在抛射模型中,答案是同胞恒星胚胎之间的相互作用。在湍流模型中,答案则是分子云中湍流速度的范围。

类似地,恒星盘的大小和寿命,还有随之而来的行星形成效率,都决定性地依赖于在恒星子宫中,相互作用所扮演的角色。如果如抛射模型所假设的一样相互作用频繁,那么行星系统也许就是罕见的。但如果湍流是决定星体质量的主要机制,物质盘就会大而持久,意味着类似于我们太阳系的行星系统也许是普遍的。

具有讽刺意味的是,褐矮星形成过程的研究对这些天体的真正定义提出了质疑。把12倍木星质量当作褐矮星和行星之间的分界线是武断的;形成理论并没有设置这样一个限制。在抛射模型中,一个分子云气核中萌芽的恒星胚胎可以小到只有一倍木星质量。如果它们及时地被抛射出去,结果就会成为一个行星质量的天体。类似地,在湍流模型中,杂乱的气体运动引发了小天体的坍缩,这些天体可以比通常的褐矮星定义更小。最近的观测显示,只有几倍木星质量的孤立褐矮星是存在的。如果被证实,它们将再次动摇天文学家对于“行星是什么”的看法。在我们的宇宙观中,我们似乎本能地偏向于明确的界线和简洁的归类,但是自然却更为精明,向我们呈现出天体分类的统一性和杂乱的互相交叠。

就像科学上经常发生的一样,发现往往来自事物的边缘,表象在那里渐渐转变,它们最基本的特征变成了最明显的特征。上世纪60年代就有人预言了褐矮星的存在,但直到十多年前才被确认,褐矮星为恒星天文学家理解恒星的本质提供了一个旁证。在过去几年里,我们已经对它们的童年略知一二,但是对这些侏儒天体的研究还处于起步阶段。破译它们的形成过程一定会揭露出更多有关恒星和行星起源的信息。

■褐矮星是“流产的恒星”。在这幅描绘恒星形成末期的艺术图中,恒星胚胎不停地从周围的气体尘埃盘中吸积物质成长壮大,行星也正在盘中酝酿。如果胚胎继续像这样吸积下去,它将成为一颗新的恒星,像太阳一样自己发光发热,闪耀在宇宙中;如果某些东西切断了供给线,那么它就不得不沦为褐矮星,耗尽最后的氘储备,变得越来越像黯淡的行星。

概述/褐矮星

◆过去十年中,天文学家已经发现了上百颗褐矮星——“矮”表明这是一颗小星星,“褐”意味着它无法通过稳定的核聚变发光。从质量和其他性质上判断,它们是介于小恒星和巨行星之间的过渡天体。

◆既然已经发现了它们,天文学家现在就必须弄清楚它们是如何形成的。褐矮星最初与恒星一样形成,但是某些东西将它们的成长扼杀在萌芽状态。一种理论认为,是因为它们母体气核本身就比较小。另一种理论则认为,制约因素则是与邻近恒星胚胎之间的引力相互作用。

◆通过观测褐矮星的一系列性质,天文学家正在着手检验这些理论。解决这个问题对理解恒星和行星的形成具有广泛意义;它还将阐明究竟如何将恒星和行星区分开来。

环球科学小词典

湍流是流体动力学的概念。湍流就是流体碎裂成漩涡的现象,它出现在自然界和工程设计的方方面面。比如大气湍流让飞机在空中上下颠簸,海水运动基本都是湍流,从事水泵设计的人都必须考虑湍流。关于湍流的研究一直都是个难题。著名物理学家海森堡的博士学位论文是《关于流体流动的稳定和湍流》。据说,他临终前宣布,要带着两个问题——相对论和湍流,去见上帝。他还说,他相信上帝会对第一个问题有所解答。

经典的湍流半经验理论认为湍流运动存在黏性、热传导和扩散三种效应,也就是说,湍流会增强流体内部动量、热量、质量以及流体内部其他物质的交换作用。

湍流在天文中也处处可见,天文学爱好者对它又爱又恨。比如,木星有一套漂亮的“条纹外衣”,其中浅色条纹就是大气湍流在木星高速自转时留下的痕迹。又比如,地球大气湍流会让天上的星星看起来好像在眨眼睛,对星空下的恋人来说是浪漫的场景,但对望远镜前的观测者来说,却意味着观测条件很糟糕。

请 登录 发表评论