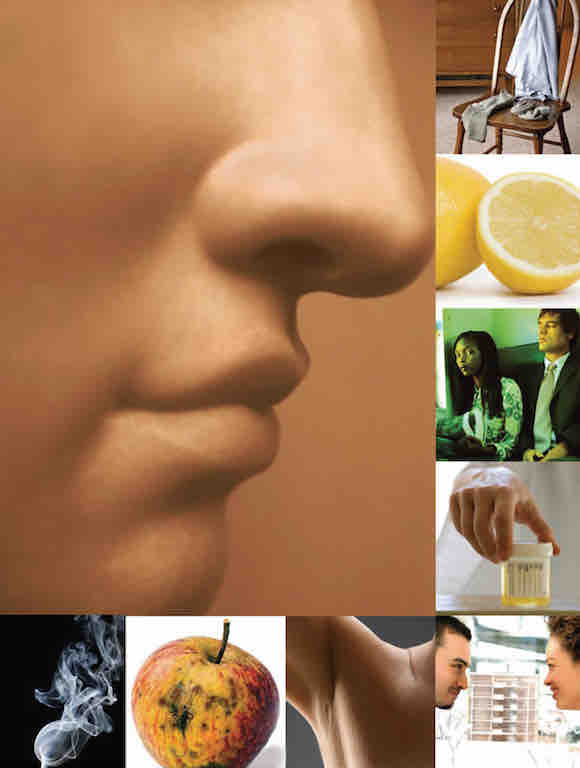

人类嗅觉的“特异功能”

撰文 乔西·格劳修斯(Josie Glausiusz)

翻译 冯志华

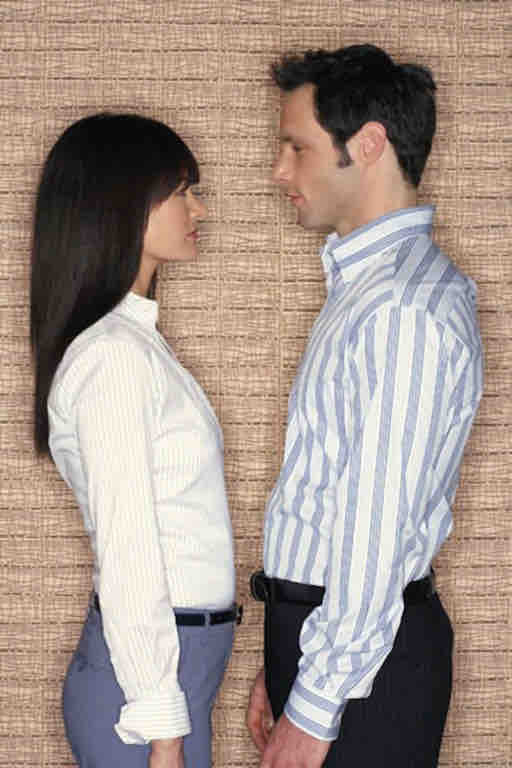

一对赤裸的男女身上粘着一堆导管和聚氨酯材料的小口袋。大腹便便的他平和镇定,苗条玲珑的她大方自然。这样的场景并非什么神秘的性游戏,而是一场抛开视觉,只让嗅觉参加的“约会”。艺术家詹姆斯·奥格(James Auger)创作的这套装置,作为“设计与弹性思维”(Design and the Elastic Mind)展览的一部分参与了展出。2008年春天,该展览在纽约现代艺术博物馆举办。这对男女面对面站着,被中间的一堵墙分隔开来。几根PVC软管穿墙而过,连接着这对男女的胸口,又从各自胸口处散出几条出口管分别连着那些聚氨酯小口袋——后者覆盖在他们的鼻子上、腋窝下和生殖器处。这样一来,他们虽然被墙隔开,看不到彼此,但可以闻到对方的体味。理论上讲,他们正在进行一场“盲目约会”(blind date)。这场约会不会受到对方相貌的干扰,仅凭气味来评估二者互为配偶的可能性。

人类的嗅觉通常被视为一种不起眼的感觉,相比我们的“千里眼”和“顺风耳”,只要距离稍远,嗅觉就无用武之地了。但对人类而言,嗅觉的敏锐度和影响力远远超出人们的普遍认识。正如奥格那项怪异的艺术展示一样,嗅觉是人类种种社会交往的润滑剂,无论是日常社交还是亲密约会都是如此。实际上,人们往往要等到失去嗅觉之后,才会认识到它的重要性。

嗅觉的这种重要性不为人所知,原因在于它隐藏在意识层面的背后。研究显示,我们会下意识地利用嗅觉来评估一个人的人缘好坏、性吸引力以及情感状况。人们可以通过气味来区分朋友与路人、男性和女性以及性取向异同。因此,嗅觉会促进我们的繁衍,预防危险。美国费城莫内尔化学感官中心的神经科学家约翰·伦德斯特伦(Johan Lundstrom)解释道:“观察一下自然界,你会看到,每种生物都存在某种形式的化学感应探测机制”,这使它们在一定距离内就可以察觉到威胁的来临。同样,一旦嗅觉功能出现故障,患者往往会出现孤僻的症状——例如与精神分裂症相伴出现的症状(见第56页的短文《嗅觉失灵与孤僻》)。

天生我鼻

因为嗅觉不起眼,科学家长期漠视它的存在;最近数百年来,普通人也开始忽略气味在人类生活和社会中扮演的重要角色。19世纪,随着令人厌恶的恶臭时代渐渐远去,卫生标准日益提高。正如奥格所言:“嗅觉为19世纪的科学家和哲学家所不齿,因为他们将它视为一种粗鄙的、禽兽才有的感觉。”

在嗅觉能力的比拼中,狗与老鼠远胜过人类。专门培育用来跟踪气味的纯血猎犬,鼻中负责嗅探气味的细胞数目约是人类的300倍;老鼠拥有的用于辨识气味的蛋白受体功能基因是人类的3倍。狗与老鼠的鼻子比人类更加适应探测气味,因为它们的鼻子较长,具有更大的表面积,并生有过滤装置,可以使吸进的气体更加干净、温暖及湿润。狗的嗅探速度也较人类快很多,这些特点造就了它们追踪气味的超强能力。

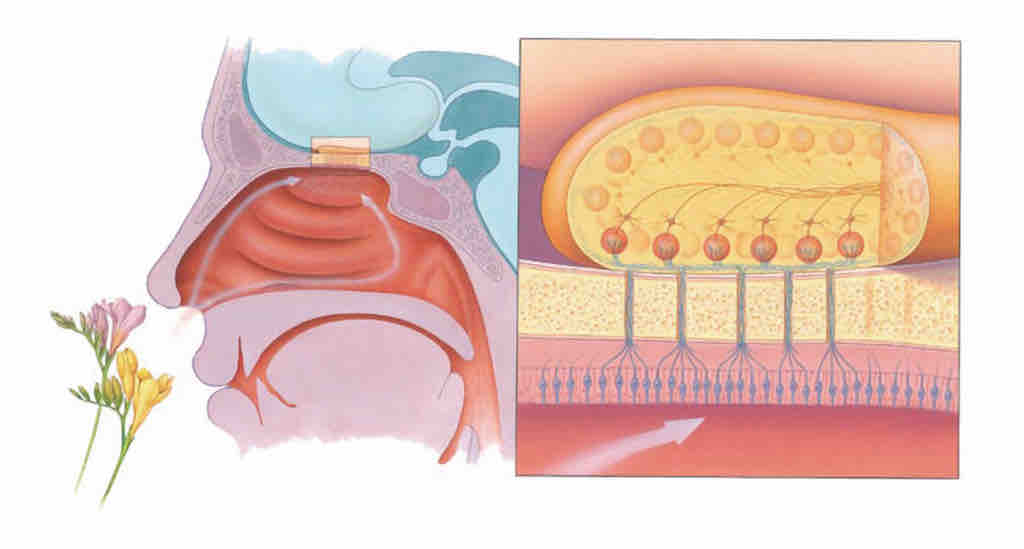

然而,人类也拥有精致而复杂的嗅觉装置。当人们闻气味时,吸进的气体夹杂着化学物质打着漩涡涌进鼻子,并拂过潮湿的嗅觉上皮细胞。每个人大约有1,200万个这样的上皮细胞,它们位于鼻腔顶部,负责嗅探气味,细胞表面的微小纤毛上布满了蛋白。一旦气味分子进入鼻腔,就会被这些蛋白捕获。每个嗅觉探测细胞上都有大约350种不同的嗅觉受体蛋白,专门识别为数不多的几种气味分子。这些嗅觉受体蛋白彼此排列组合,齐心协力发挥功用,使人类具有探测至少一万种气味的能力。感觉神经携带着来自气味探测细胞的信号直奔大脑嗅球(olfactory bulb),而后嗅球再将吸入气体的信息转发至大脑的其他区域(见下页插图)。

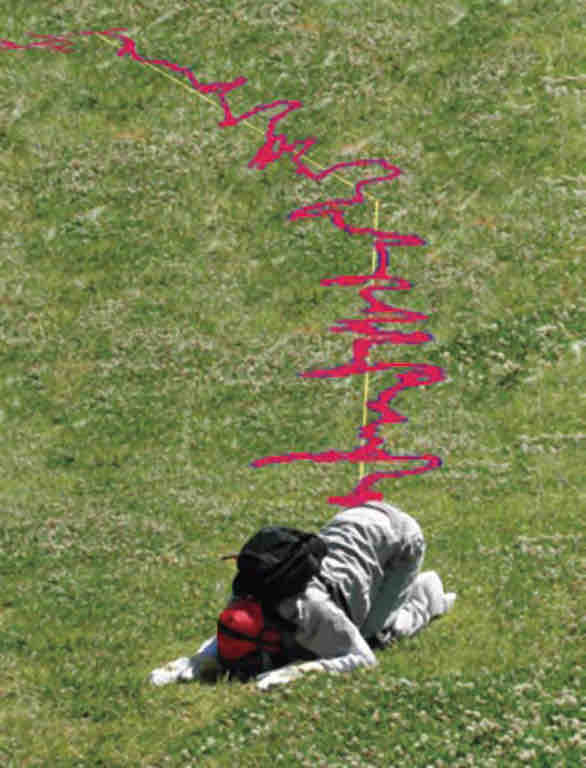

科学家的最新研究揭示了嗅觉探测器官的敏感性和多样性。2007年《自然·神经科学》(Nature Neuroscience)上介绍了一项不同寻常的实验,向我们展示了嗅觉的高度敏锐性,足以让我们具备某些类型的导航能力,而且经过适当训练,这种能力还会增强。美国加利福尼亚大学伯克利分校的神经科学家诺姆·索贝尔(Noam Sobel)和他以前的研究生杰斯·波特(Jess Porter)以及另外几位同事,说服了32名大学生(16位男性,16位女性)自愿参与了实验。这些自愿者需要头戴耳罩、蒙上双眼,手脚并用地爬过一片草坪。草坪上铺着一条10米长、外层包着巧克力的绳子。自愿者需要利用嗅觉从绳子的一头爬到另一头。令人吃惊的是,有2/3的自愿者模仿狗嗅探气味时的前进方式,爬出一道歪歪曲曲的之字形路线,成功到达了终点。在第二项实验当中,两位男性和两位女性经过每天三次、为期三天的训练后,嗅觉变得愈加灵敏,完成时间由10分钟缩短至3.5分钟。他们练习得越多,嗅觉就越敏锐,也就能更快到达终点。

2008年3月,美国西北大学的神经科学家杰伊·戈特弗里德(Jay Gottfried)及其同事发表了更进一步的发现——人类可以对嗅觉进行调节。他们要求受试者闻两种非常相似的香味物质,二者在化学结构上互为镜像异构体(Mirror images)。起初,没有一个人能将这两种物质区分开。后来,当受试者闻其中一种物质的气味时,研究者给予一次电击。采取这一措施后,所有受试者很快就学会了如何区分这两种气味。这项研究表明,在一定条件下,人们会对一些只有细微差别的气味极其敏感,而当这些条件不存在时,人们可能就无法区分。

并非所有人的嗅觉能力都一样优秀。根据美国布朗大学认知神经科学家雷切尔·赫茨(Rachel Herz)的说法,平均而言,女性在跟踪气味方面要比男性更加敏感。排卵期是她们对气味最敏感的时期。在受孕时节,女性嗅觉能力的提高有助于她选中如意郎君;母亲敏锐的嗅觉可以提高孩子的生存几率。女性在宝宝生下来一个小时内,就可分辨出它的独特气味,两天大的婴儿也可以通过气味来辨识他们的母亲。嗅觉的这种功能有助于婴儿在自己母亲的怀抱中安全成长。

多才多艺的嗅觉

如果想要找到离自己最近的巧克力,人们通常不太可能用嗅觉来为自己导航。但大多数情况下,我们会潜意识地利用嗅觉来评价自己可能的伴侣。每个人都有自己独特的气味,许多腺体都会分泌一些乳状物,其中包括顶泌腺。这种腺体主要分布在乳头、生殖器及腋下等处。分泌物大约包含200多种化学物质,各种物质的比例因人而异。这些物质会被寄居于皮肤上的细菌代谢成为芳香族化合物。男人和女人就有着不同的气味,这主要是因为性激素的比例不同。

将气味信息从鼻子传导至大脑嗅球的神经元与人类大脑最古老的区域——边缘系统(limbic system)有着紧密的联系(边缘系统是位于大脑半球腹内侧的一些皮质区以及在功能和结构上与这些皮质区关系密切的皮质下结构的总称)。这一区域包括杏仁核(amygdala)和海马区(hippocampus),前者负责控制包括攻击性和恐惧感在内的情绪,后者负责控制记忆获得(memory acquisition)。因此,在气味信息到达大脑最外层——负责意识评估(conscious assessment)的大脑皮层之前,就会触发潜意识中的情绪反应。伦德斯特伦解释说,这意味着“大量的嗅觉信息处理过程并非建立在意识基础之上”。

人们潜意识里会通过气味评估对方,而不同的免疫系统状况会带来不同的气味。一些研究显示,主要组织相容性复合体(major histocompatibility complex,简称MHC)上的变化会影响机体的气味。MHC是一个基因群,编码了一系列细胞表面蛋白,这些蛋白帮助我们的免疫系统识别敌我。现在看来,1995年完成的一项实验仍十分经典:在该实验中,瑞士洛桑大学的生物学家克劳斯·韦德金德(Claus Wedekind)及其同事向人们展示,女性可以凭借男性的体味来判断后者免疫系统的状况。这些研究者发现,当女性在闻一件男性受试者连续穿过两晚的T恤时,她们始终会偏爱那些MHC与自己显著不同的男性体味。(男性也可以根据气味来区别MHC的不同。)我们也可以说,MHC差异悬殊的一对男女繁育的后代,比MHC相似的男女繁育的后代,免疫系统可能更为强壮。

2006年,德国杜塞尔多夫海因里希·海因大学(Heinrich Heine University)的实验心理学家贝蒂娜·保泽(Bettina Pause)及其同事研究发现,大脑确实能区分不同免疫系统的气味。保泽搜集了61位捐赠者的腋毛。此前,她已知会这些捐赠者,只能用水来清洗他们的腋窝,而且在采集腋毛的前两天避免食用洋葱和大蒜等气味浓烈的食物。然后,她要求40名自愿者闻这些毛发,同时用电极记录下自愿者大脑电波的波峰与波谷。随后发现,毛发捐赠者的MHC与自愿者越接近,所激起后者大脑的电流反应就越快、越强烈。“气味帮助我们避开与我们具有免疫相似性的人,进而避免近亲繁殖,”保泽解释道,“因此,气味虽然不会引领我们找到佳偶,但会帮助我们避开‘冤家’。”

嗅觉还能帮我们挑出特定性取向的伴侣。在2005年的一项研究中,美国费城莫内尔化学感官中心的心理学家约兰达·马丁斯(Yolanda Martins)和感觉神经科学家查尔斯·怀泽茨基(Charles Wysocki)招募了12位同性恋者和12位异性恋者,每一组都男女各半。研究人员要求他们在腋下塞进一个棉纱制的垫子,并保持三天。随后,研究者搜集了这些垫子,让另外80名自愿者(包括各种性别及性取向)用力闻这些棉纱的味道,并报告哪一块垫子闻起来感觉最好。研究者发现,相对于男同性恋者的气味,所有性别的异性恋者和女同性恋者更喜欢异性恋男女的气味;男同性恋者则最钟爱其他男同性恋者的气味。同样,相比男同性恋者的气味,异性恋男女和女同性恋者要更喜欢女同性恋者的气味(男同性恋者似乎有着独特的气味,个中原因目前在很大程度上还属推测)。

那么某些特定的人体气味是否能激起性反应呢?有些动物会分泌一种名为外激素(pheromone)的化学物质,这种物质可以激发同物种中另外一些个体生理或行为上的反应。例如,一种名为雄烯酮 (androstenone)的化合物可以激发雌猪的强烈性欲。这种显而易见的、由气味导致的行为效应在人身上还从未有过记载。但是瑞典斯德哥尔摩卡若琳斯卡大学附属医院的神经科学家伊南卡·萨维奇(Inanka Savic)与其同事新近发现,目前至少有两种非气体化合物(一种由男性分泌,一种由女性分泌)似乎确实可以在男性和女性中诱发出不同的脑部活动模式,这表明这两种物质对于男女两性而言,可能具有不同的性意义。

其中一种物质——4,6-雄二烯-3-酮(androstadienone),存在于男性的汗液和精液中,它可以让女性情绪高涨。2007年,美国加利福尼亚大学伯克利分校的神经学家克莱尔·怀恩特(Claire Wyart)和目前就职于以色列魏茨曼科学研究所的诺曼·索贝尔(Noam Sobel)报告称,对于21名女异性恋受试者来说,与面包酵母的气味相比,4,6-雄二烯-3-酮的气味更能改善情绪,并提高性唤醒(sex arousal)能力。这种物质还能提高女性唾液中皮质醇(cortisol,一种应激激素)的水平。怀恩特表示:“据我所知,这是第一次表明,男性汗液中的一种特殊成分,可以诱导女性激素平衡的显著改变。”

嗅觉与气味

并非所有人都认为4,6-雄二烯-3-酮或任何其他物质是名副其实的人类外激素。一方面,人体汗液中可检测到的4,6-雄二烯-3-酮含量极低,远远低于科学实验所需的浓度,许多人根本无法闻到这种物质的气味;另一方面,也有些人认为,这种气味令人作呕,因此辩称这种物质并不具备性引诱剂(sex attractant)的效力。然而,有一些证据表明,通过那些不同于控制嗅觉的神经,人类可以察觉到外激素的存在。

体味还在人际交往中发挥着一些与性无关的影响,包括发出情绪信号的能力。美国赖斯大学的心理学家丹尼丝·陈(Denise Chen)与其同事在受试者的腋下塞入薄纱垫,并让他们观看喜剧或恐怖电影。而后,她收集了这些垫子,把它们塞进瓶子中,要求其他自愿者闻气味。在一项2000年发表的研究中,丹尼丝·陈和美国罗格斯大学的让内特·哈维兰·琼斯(Jeannette Haviland-Jones)发现,自愿者可以很明确地区分人们恐惧时所发出的气味和高兴时的气味。也就是说,人们确实可以按照要求把“恐惧”的气味和“高兴”的气味区别开来,尽管在独立区分气味时,他们无法意识到每一种气味所包含的感情成分。

由气味引发的情感甚至能改变行为。在2006年的一项研究当中,研究者发现闻过恐惧者分泌的汗水的受试者,相比于那些闻了非恐惧汗水及空白垫子的受试者,在一项词汇相关的测试中成绩有所提高。丹尼丝·陈认为,换言之,人类发出的恐惧化学信号作为一种警告信息,可以让人们提高警觉并激发睿智。“大量研究表明,恐惧和警告化学信号在许多动物的生活中确实是一种强有力的信息,可以使接受信号的同类动物更加谨慎小心,”她说道,“我推测,在人类中也存在类似的效应。受试者在完成实验后,可能会愈加警惕,因而答题的准确率会更高。”

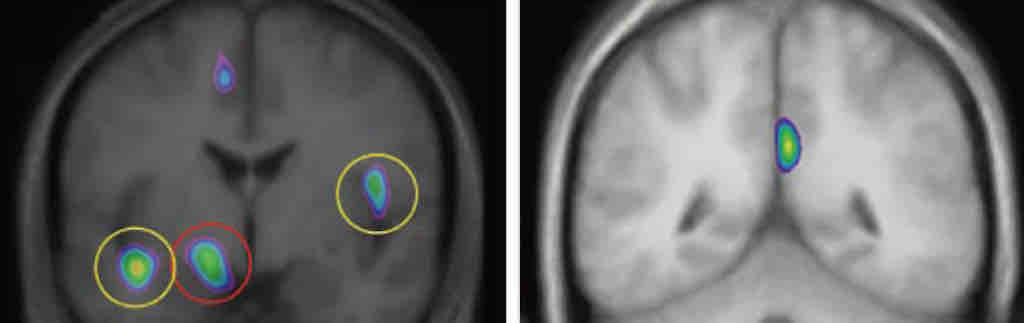

嗅觉能让我们避免危险,比如察觉出腐败食物的味道或嗅到有毒气体。伦德斯特伦及其同事在2007年的研究中发现,嗅觉能让我们感知到陌生人的气味。这项研究首次利用成像技术检验大脑如何对体味作出反应。研究者利用正电子断层扫描仪(positron-emission tomography)来测量大脑不同区域葡萄糖的代谢水平,以此侦测15名健康且不吸烟的女性在闻到几种体味时,大脑有何反应。这几种体味包括自己、一名老友以及一位陌生人的体味。研究者让受试者睡觉时穿着紧身T恤,并将棉垫塞在受试者的腋下。连续七天后,将棉垫置于玻璃瓶中,供嗅测时使用。

闻过三个包含有身体气味的瓶子后,受试者能准确地挑出含有老友体味的瓶子。同样他们也能以相似的准确度选出含有自己体味的瓶子。当受试者评价陌生人的体味时,她们认为,相比老友的体味,这些体味更浓烈,给她们带来的欣悦感也要少很多。不仅如此,面对老友和陌生人的体味,她们的大脑反应也有所不同。陌生人的体味会激活大脑的杏仁核和脑岛(insula,负责控制恐惧与厌恶);而朋友的体味会触发压部后皮质(retrosplenial cortex)产生反应。这一区域位于大脑表面靠近头部中心的位置,主要功能与熟悉、亲密等感情相关。伦德斯特伦称:“如果她们闻到的体味是无法鉴别的,大脑就会收到警告信息——这儿来了一个陌生人。”

研究还显示,我们会用嗅觉来决定对一个人的好恶。很少有人会愿意与一个恶臭不堪的人站得过近,但是研究表明在无法察觉的潜意识水平上,气味会影响我们的社交偏好。在2007年的一项研究中,戈蒂弗里德和同事准备了三种气味,一种令人愉悦(柠檬),一种是中性气味(苯甲醚),最后一种则令人反感(缬草酸,闻起来像充满汗臭的袜子)。然后把每种味道用水稀释到无法察觉的低浓度,要求31名大学生(其中包括18位女性和13位男性) 来闻。闻过这些气味后,受试者需要对20张面孔进行打分,从“极端厌恶”到“极度喜欢”,总分为10分。

如果受试者事先闻过发出汗臭味的缬草酸,即便被打分面孔是中性表情,得分仍属不讨人喜欢的范畴;但如果此前闻到的是柠檬味,受试者就会更喜欢这些面孔。戈蒂弗里德得出的结论是:“人类的社交决定和社交行为,至少有一部分受这些我们无法察觉的气味控制。”

然而社会依旧对嗅觉在日常生活中扮演的角色嗤之以鼻。赫茨表示:“这是维多利亚时代对待文明的态度遗留下来的一种呆板落后的观念。在那时,大多数情况下,那些衣冠楚楚的文明人士身上是不能带有任何气味的。” 戈蒂弗里德补充道:“人的嗅觉常常得不到重视,因为人们认为这种感觉不仅在功能上比狗和老鼠要差,而且不合逻辑——这总是惹我发火。如果你抱着更严谨的态度阅读一下相关文献,种种证据都表明,人类的鼻子实在是太优秀了,真的。”

请 登录 发表评论