人类的意识究竟是一种连续不断的体验,还是一连串倏忽即逝的图像,犹如电影中一帧帧单独的画面?这个问题的答案目前正在浮出水面,它将有助于确定我们感受世界的方式到底是不是幻觉。

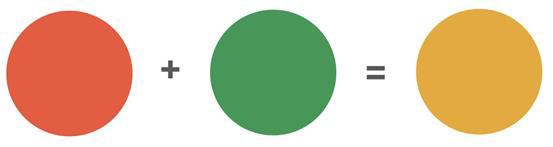

■一道短暂的红色闪光之后紧跟着一道短暂的绿色闪光,给受试者的感觉却是既没看到红色也没看到绿色,而只看到黄色。这种干扰效果表明,我们的感觉可能远远偏离现实。

大脑这个器官的活力令人啧啧称奇。遍布灰质每个角落的亿万神经元源源不断发出各种信号,许多神经元似乎是在毫无明显触发因素的情况下自动发出信号的。借助于脑电图扫描(EEG)和微电极记录等技术,大脑研究人员可以倾听在我们脑袋内鸣响的那些丰富多彩的交响乐曲。大脑中无论发生什么精神活动,后台处理过程总会出现相应的起伏。这个看来纷乱的大合唱受什么根本规律的支配,我们现在还无从知晓。但众所周知,人类独有的连续不断的意识流就是由这些混乱创造出来的。

然而,我们很难长时间把注意力集中在一件物体上。我们总是心猿意马,刚刚感觉到一点什么,马上又被另外的东西所吸引。我才写完这句话,眼睛立刻就从电脑屏幕上移到窗外的树上了。我可以听见远处的狗吠。紧接着我又想起了本文的交稿截止日期——这次再也没有宽限的时间了。于是我下定决心不再胡思乱想,迫使自己打出下面一行话。

这一源源不断的感觉流是如何发生的?难道我们的感官知觉真的像表面看来那样连续不断吗?或者犹如电影中的各帧画面一样,可以分割成许多单独的时间包?这些最引人入胜的问题,可以归入心理学家和神经科学家目前正在研究的问题之列。这些问题的答案不仅将满足我们的好奇心,而且还将揭示:人类对客观现实的体验究竟是准确的还是虚幻的?如果是虚幻的,那么人与人之间的幻觉是否不同呢?

看到那只动物了吗?

我们看到、想到或感觉到的任何东西,都不是凭空跳进我们心灵深处的。每种精神活动都以大脑内的特定过程为基础,而科学研究方法,并不太适用于研究这些伴随我们有意识的体验的神经元过程。但是,关于主观体验的神经元基础,我们已经有了相当多的认识。对于这些迷人的过程,我与我的老朋友兼同事、已故的弗朗西斯·克里克(Francis Crick)共同发明了一个术语——意识关联神经元(neuronal correlates of consciousness,缩写为NCC),它代表与我们体验到的每一点滴意识相关的一组特定神经元间的激发过程。

我们应该如何认识这类NCC的产生和消失呢?它们是不是在完全形成以后从无意识的脑活动中突然蹦出来的(就像雅典娜从宙斯的脑袋中突然蹦出来一样),转瞬间又突然消失呢?这种一瞬间全部出现又一瞬间全部消失的说法,肯定符合我们的主观体验,因为一个念头或一种感觉的确是突然出现又突然消失的。但情况也有可能是NCC在一段较长的时间中逐渐积累起来,直到闯进我们的意识,然后慢慢减弱至我们再也不能感受到它们的程度。

爱沙尼亚塔尔图大学的塔利斯·巴赫曼(Talis Bachmann)提出的见解,与上述第二种说法相仿。巴赫曼认为,任何一种感觉都需要一定时间才能被意识到,这与照片的显影有异曲同工之妙。任何被意识到的感觉,比如对红色这种颜色的感觉,都不会立即出现;我们是逐步意识到这种颜色的。大量的实验研究似乎支持着巴赫曼的假说。

要研究意识的瞬时结构,最显而易见的方法是测量反应时间。早在19世纪,心理学家就进行了这样的试验。他们让受试者观看持续时间和强度各异的一系列闪光,试图测定受试者需要多长时间来接触一种刺激,他们才能有意识地感受到这种刺激,以及两次刺激之间的间隔时间要多短,他们才能感到这是一种连续刺激。

现今研究人员采用的方法,就是在电脑屏幕上打出一根黑色的短杠,并要受试者在一旦辨认出这根短杠是垂直的还是水平的,就按下按钮。然而,用这种方法测量出来的反应时间,不仅包括眼睛和大脑处理刺激所需的那段间隔时间,而且还包括运动肌作出反应——即按下按钮所需的时间。

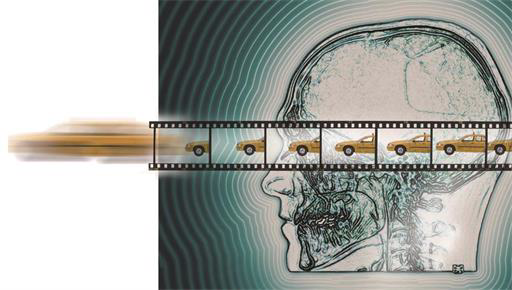

为了把这些时间分量分离出来,法国图卢兹脑与认知研究中心的西蒙·J·索佩(Simon J. Thorpe)以及其他一些研究人员测量了所谓的“诱发电位”(evoked potential),即神经元电活动中的变化。这种大脑信号可以通过固定在头皮上的电极来捕捉,与脑电图扫描记录相仿。在一项实验中,研究人员要求受试者尽快说出在电脑屏幕上闪现一刹那(几分之一秒)的图像中是否有动物。尽管受试者并不知道投射在屏幕上的会是哪类动物,但实验表明,这项任务对受试者来说并不困难。

通过实验,研究人员弄清楚了受试者给出正确答案所需的时间不到半秒。这一时间与另一项任务所需的时间基本相同——受试者一看到图像中有汽车(或另外某种交通工具)时便按下按钮的时间。然后研究人员比较了有动物的图像和无动物的图像各自所触发的脑反应。屏幕上出现图像后的最初瞬间,两者的EEG扫描图几乎相同。

神经脉冲从眼睛的视网膜到达位于头部后方的大脑皮层视觉中心,大约需要30~50毫秒。而到150毫秒时,响应动物图像的诱发电位便与不含动物的图像所产生的诱发电位分道扬镳了。换言之,大约1/10秒后,脑皮层中的某项功能便开始把有动物图像与无动物图像区分开来。已知孤立神经元的处理时间在毫秒量级上,因此这一区分过程的速度非常迅疾;如果用计算机来模拟的话,需要通过大规模并行处理才能完成。

然而,这一结果并不意味着人的意识可能在150毫秒内获得“有动物”或“无动物”的信息。图像只闪现一刹那,但人脑需要更多的时间才能产生出主观感觉。

神奇的遮蔽效应

当许多刺激以很快的速度接二连三出现时,会发生一些不可思议的现象,至于究竟是视觉刺激、听觉刺激还是触觉刺激,则无关紧要。例如,如果让一系列图像在屏幕上迅速闪现,那么记下其中一幅图像可能会导致先前或后来看到的图像走样,甚至被完全排挤掉。心理学家称这种现象为“遮蔽(masking)”。

遮蔽效应表明,我们的感觉可能远远偏离现实。从这类系统性的感觉失真现象中,研究人员可能窥知大脑重构周围世界的视觉图景时所遵循的规律。研究人员用得最多的方法称为反向遮蔽(backward masking),这个过程中,遮蔽刺激在初始刺激之后出现。美国加利福尼亚大学戴维斯分校的神经心理学家罗伯特·埃夫隆(Robert Efron)发现,在这种情况下,两项刺激可能完全融为一体。埃夫隆让受试者观看一道持续10毫秒的红光后,马上又观看一道持续10毫秒的绿光,但受试者说只看到一道光,他们说看见的是什么颜色呢?先红后绿?否。出人意料的是,他们看到了黄光。让两幅图像迅速依次出现,有时会产生只看到一幅图像的主观感觉。

不久前,法国奥赛INSERM研究所的认知研究人员斯坦尼斯拉斯·戴亚奈(Stanislas Dehaene)利用遮蔽法研究了字处理。戴亚奈让受试者躺在一台功能性磁共振成像(fMRI)扫描机内,然后让他们观看一连串迅速交替出现的幻灯片。这些幻灯片上只有一些简单的字词,如“lion“(狮子)等。字词闪现几乎不到30毫秒,刚好足以让人正确地把它们识别出来。但是,如果在目标单词闪现之前或之后显出一系列随意图像让受试者观看,那么他们对目标单词的识别率就会显著下降。

当受试者看到目标单词时,fMRI扫描机记录到他们脑内多个部位上(包括脑的视觉与语言中枢)有比较强烈的活动迹象。然而,如果在打出“狮子”这个单词之前和之后立即让受试者观看随意图像,它们的遮蔽效应就使脑的活动大大减弱,并且只局限在与视觉过程早期阶段有关的若干视皮质层部位上。遮蔽效应抑制了对“狮子”这个词的有意识的识别,此时大脑的视觉处理过程只有输入阶段被激活。

研究人员延长了各次刺激之间的间隔时间后,发现遮蔽效应依然在起作用(即便延长到100毫秒之多,此效果依然存在)。这就说明,即使一幅图像在先前的图像闪现1/10秒后才到达视网膜,它还是能够抵销大脑对第一幅图像的主观感知。然而,尽管遮蔽作用不利于视觉感知的形成,但这不可能阻止无意识的视觉处理过程:当研究人员请受试者猜猜第一幅图像是什么时,尽管遮蔽效应使受试者不能形成有意识的感觉,但他们常常还是正确地说出了第一幅图像的内容。

一瞬有多长?

我们如何才能解释这样一类反常现象?第二个刺激怎样才能改变受试者对已经到达大脑的第一个刺激的感知?想想正在接近海滩的两个浪头吧。如果它们以相同的速度前进,那么后面的浪头就不可能追上前面的浪头。但是,在神经元处理过程中有反馈机制在起作用,一旦位于视皮层内或视皮层与更深层大脑部位之间的神经元信号开始来回反馈,随后到达的信息便可能干扰早先信息的处理过程,从而使之失真。

遮蔽效应的影响在时间上可以往前推多远?这个问题的答案将为我们了解大脑反馈循环的时间延迟提供一些线索。通过实验得知,遮蔽效应起作用的最大时间范围约为100毫秒左右,把这一时间加在识别一个视觉信号所需的时间(约150毫秒)上,我们便可以知道,有意识地感知一种刺激最少需要约1/4秒。这一时间的特性使它只能延长,而几乎不可能再缩短了。看来我们的感觉明显滞后于现实,但我们并没有注意到这种滞后。

意识的神经元关联物也有一种最小“寿命”,而在我们的日常体验中,这一寿命大致相当于所谓的“最短感知瞬间”(minimal perceptual moment)。在反向遮蔽期间,后来出现的脑活动很可能正好干扰了那些标志着目标刺激的出现与消失的过程。而反过来看,先前活动的残余会在短时间内持续存在,从而可能暂时阻止新的意识神经元关联物形成。重叠的神经元关联物之间的竞争,可能是意识的一个重要特征。

人的感觉忽来忽去,此起彼伏:眼球移动,注意力改变,乃至感官细胞的疲劳等等,都可能是感觉产生然后消失的原因。例如,随着视觉输入信息的增多,视皮质层的激发活动也逐渐加强;而一旦到达某个阈值,激发活动便可能会急速飚升。这一过程可以解释某些现象。例如,它可以解释短暂闪现的光似乎比强度相同却一直亮着的光束更加明亮。人感受到的稳定光束的亮度在初始阶段将激增,随后便开始渐渐下滑至一个较低的值。

如果感知这样一种简单的输入信息都如此变化多端的话,那么请想象一下,大脑探知我们周围的真实世界该是一项何等复杂的任务。意识研究面临着的最重要的问题之一,就是以下这个事实:我们周围的世界五光十色,变化万千,复杂得令人不可思议。世界上的物体可以简化为很容易测定的几个量(如亮度或颜色等)的情况是极为罕见的。例如,每个人的脸都有其独特的形状、轮廓、色彩和肌理,还有眼睛的位置和神态、嘴的动作、鼻子的形状、皮肤的皱纹和斑点等,种种特性,不可胜数。我们如何把所有这些细节整合成一幅统一的图像,从而一眼就看出一个人的身份、性别和精神状态呢?

这个问题触及到了所谓“捆绑问题”(binding problem)的核心。如果NCC在不同的时刻出现在大脑内不同的处理中枢里面,那么每一项特性是不是应该在延迟一段时间后才被感知?大脑怎样才能整合所有这些不同的活动呢?

伦敦大学学院的神经生物学家塞米尔·泽基(Semir Zeki) 多年来一直在研究这一问题。他让受试者观看一些在屏幕上一边移动一边随意改变颜色的小方块,并测量受试者对小方块的感觉。通过这项实验,他证明了受试者感知这样一种物体颜色的改变,要比感知其运动方向的变化快60到80毫秒。这就是说,一项特性被记下来的时刻,与同一瞬间呈现给受试者的另一项特性被记下来的时刻是不同的。这一发现提示,认为意识是统一的整体这种传统观点可能站不住脚,至少在我们考察极短的时间范畴时站不住脚。

然而,在日常生活中,我们极少察觉到不同特性在感知时间上的差异。例如,当一辆汽车驶过你身边时,你不会先看出它的颜色然后才看出它的形状,即使每一步处理过程(即识别汽车形状、颜色、声音速度和行驶方向等的过程)要求大脑在不同部位进行不同的操作,而且还各有其独特的动态特性和时间延迟。大脑之所以能迅速形成统一的感觉,是因为它不会记住这种时间上的不同步。我们几乎永远不会觉察不同的时间延迟。我们完全是同时感受到一件事物的所有特性,最终整合出的图像的统一性。

意识中的时间快照

人们对意识的一个常用隐喻,就是我们是在一条时间长河中生活并体验世界的。这就是说,从早上一觉醒来到晚上落枕入睡,我们对各种事物的感知一直在不断进行着。但意识的这种连续性可能是我们的又一幻觉。我们来看看患偏头痛的病人。严重的偏头痛可能使他们产生所谓的“电影视觉”。发明这一术语的人,是神经学家和著名作者奥利弗·萨克斯(Oliver Sacks),根据他的说法,这些患者偶尔会丧失视觉的连续感,相反,动态的世界在他们眼里变成了忽隐忽现的一幅幅静止画面。这些画面不会部分重合,也不叠加在一起,只是持续的时间太长,犹如一部电影在放映过程中突然定格在某一镜头上,然后又突然向前一跳,恢复到正常的动态场景。

萨克斯描述了下面这件事。一位住院女士把水放进浴缸里准备洗澡。当浴缸的水约有2.5厘米深时,她走进浴缸,然后就呆若木鸡地站在龙头边上,而水则一直不停地流着,灌满浴缸后又溢出到地板上。萨克斯发现后便走近这位女士,轻轻碰了她一下,她这才猛然惊觉到水已溢出浴缸。事后,她告诉萨克斯说,她头脑中的画面就一直定格在龙头流出的水积到2.5厘米深那一刻上,此后再没有变化,直到萨克斯碰了她一下。而萨克斯本人在饮下了密克罗尼西亚群岛上很流行的一种迷魂药sakau后,也产生了电影视觉,把一只挥舞的手掌描述成“一连串静止镜头,就像电影放得太慢因而动作不再连续了一样”。

这些临床观察事例证明,在正常条件下,我们几乎从不会注意感觉在时间上的分裂。我们的感觉似乎是一连串的快照、一连串的瞬间拼合起来的结果,就像一幅幅单独的电影镜头,从我们眼前迅速掠过时,我们就感受到连续的运动画面。关键在于,当各个事件在大致相同的时刻发生时,我们就会感觉这些事件是同步的。此外,对于那些一个接一个依次进入我们感官的事件,我们也按照同样的先后次序来感知它们。至于这类快照的持续时间,不同的研究得出的结果也不尽相同,大致在20~200毫秒之间。我们还不知道这一差异究竟是我们所用仪器不够完善所造成的呢,还是它反映了神经元的某种根本特性。但这类孤立的感觉快照可以解释一种常见的现象:我们有时觉得时间变慢,有时又觉得它变快了。

如果每一瞬间的快照的持续时间因某种原因延长,那么每一秒内可以拍下的快照就会减少,在这种情况下,外部事件给我们的感觉就是它的过程缩短了,而时间则似乎加快了步伐。但如果各幅画面的持续时间变短,每个时间单元内将出现更多的画面,我们就会觉得时间变慢了。

经历过车祸、自然灾害或其他造成严重精神刺激的事件的人常回忆说,在事故最恐怖的一刻,一切似乎都处于慢动作中。目前,对于大脑如何调制人类对时间的感觉,那么我们还几乎一无所知。

事实上,较大的神经元组之间的联系变化无常,如果这类由神经元组形成的集合就是NCC的话,那么现今最先进的研究手段还不足以跟踪这一过程。我们的方法要么能够以较低的瞬时清晰度来探测大片的脑区(例如fMRI扫描术,它能在以秒计的时间尺度上跟踪缓慢的能量消耗过程),要么能以很高的时间精度(精确到千分之一秒)来记录数十亿个神经元中的一个或一些神经元的激发速率(例如微电极记录技术),我们现在需要的是能覆盖整个大脑而分辨率又极高的仪器,它能够帮助我们了解散布在大脑各处的无数神经元组(每个神经元组由成千上万个神经元构成)如何协调运行。借助于这类深层次的探索,或许,我们最终能够通过技术手段操纵我们的意识流。当然,就现阶段的情况来看,这还只是一个梦。

请 登录 发表评论