很久以前,在西非冈比亚,一个名叫易卜拉欣的两岁小孩险些被疟疾夺去了生命;如今易卜拉欣·桑巴(Ebrahim Samba)博士照镜子时,当时的情景依然历历在目:他染上疟疾的时候,他母亲才刚刚掩埋了几个孩子的尸体。为了挽救他的生命,母亲不得不在他脸上刻上了划痕。(编者注:在非洲的部分地区,当一对夫妇的孩子接二连三夭折之后,父母就会在新生孩子的脸上划上几道纹路。他们相信改变孩子的面容,就能帮他逃过死神的“盘查”。)这个小孩不仅幸运地活了下来,而且最终成为非洲最著名的领导人之一 ——世界卫生组织非洲地区负责人。

不用说,并不是划痕救了桑巴的命。不过,究竟是什么东西救了他,是当时他血液中的特殊寄生虫?是他独特的遗传或免疫结构?还是他的营养状况?我们与疟疾斗争了好几个世纪,并且已经在许多地区取得了胜利,然而令人吃惊的是,我们仍然还不了解这种古老的病魔,也不知道是什么因素决定了严重感染的儿童的生死。虽然这些问题依然挥之不去,但我们今天已经站在希望之门的面前。研究人员研究疟疾幸存者、追踪其他线索、开发疟疾疫苗,最重要的是,已经通过验证的武器(主要包括用杀虫剂处理过的蚊帐、其他防蚊措施以及具有古老中草药特征的新型组合药物)都用到了疟疾医疗的第一线。

未来数年中,世界将要动用所有能掌握的抗疟疾武器。毕竟,疟疾不仅夺人性命,还阻碍着人类发展和经济发展。与疟疾战斗,现在是个国际问题。

非洲的病魔

疟原虫属(Plasmodium)寄生虫导致疟疾。疟原虫属中的4个主要种能感染人类,而至少其中一种仍或多或少地在世界各大洲(除南极洲外)肆虐。然而,今天撒哈拉以南的非洲不仅是恶性疟原虫(P. falciparum)最大的遗留栖息地,而且是冈比亚按蚊(Anopheles gambiae)的发源地。恶性疟原虫是传染人类的最致命的属种。在60多种向人类传播疟疾的蚊子中,冈比亚按蚊是最具攻击性的。非洲每年发生5亿例恶性疟原虫感染,一两百万人丧命,其中主要是儿童。此外,在疫情严重的地区,疟疾及其并发症占住院患者的30%~50%,占门诊患者的50%。

不论是儿童还是成人,恶性疟原虫疟疾的临床治疗状况都不容乐观。状况最糟糕时,除了疟疾的标志性特征——发热、发寒之外,还伴随令人头晕目眩的贫血、抽搐和昏迷以及心肺衰竭,甚至死亡。那些幸存下来的人可能会遗留下精神障碍、身体障碍或者慢性衰弱,也会有像易卜拉欣·桑巴那样的人——不仅经受住严重急性疟疾的考验,而且没有任何后遗症。2002年,在坦桑尼亚一次重要的疟疾会议上,我碰到了桑巴这位外科医师出身的公共卫生领导人。在他逃过疟疾魔爪半个多世纪以后,研究人员依然对这种奇怪的现象迷惑不解。

当然,这并不是说在过渡期我们对遗传及获得性疟疾的防御机制一无所知。例如,我们已经知道镰形细胞贫血症等遗传性血红蛋白失调可以限制血流感染(Bloodstream Infection),不容易感染恶性疟疾。此外,专家认为,随着时间推移而形成的抗体和免疫细胞最终将使许多非洲人免遭疟疾的公然袭击。易卜拉欣·桑巴是反复感染后发生状态转变的活生生的例子。他幼年与疟疾死神擦肩而过,此后再也没有遭遇过疟疾危机,直到今天都没有采取任何干预措施来避免新的疟疾攻击。(作为热带医学医生,我要奉劝各位,千万不要在非洲旅游时尝试这种事,除非你每年也经过了数百次疟疾蚊子叮咬,练就了一身免疫功夫。)

桑巴的故事还提供了另外一个启示。它确证了总有一天,某些疫苗可以模拟自然产生于桑巴这类人的保护作用,减少疟疾及其并发症在疟疾流行地区造成的死亡人数。另一种疫苗至少在短时间内可能阻止临时人员感染。这些人包括旅游者、援助人员和军事维和人员,他们所需的保护时间要短一些。

另一方面,不能过分强调疫苗的前景。因为疟疾寄生虫比致病病毒和细菌复杂得多,病毒病和细菌病都有疫苗对付,而疟疾疫苗可能永远不会达到类似麻疹或小儿麻痹症接种那样的效果。(只要人们接种了推荐剂量的疫苗,麻疹或小儿麻痹症接种能够保护90%以上的接种者。)在不使用疫苗的情况下,非洲疟疾能像九头蛇许德拉(Hydra,希腊神话里的怪物。传说它有九个头,如果砍掉最大的一个头,又会生出两个新的头颅来)那样继续生长。目前,首要问题是恶性疟原虫的药物抗性株(最先在南美洲和亚洲出现,随后扩散到非洲大陆);其次是蚊子的杀虫剂抗性、不成系统的公共卫生基础设施以及最阻碍疟疾预防工作的极度贫困状况;最后,非洲艾滋病大流行挤占了宝贵的卫生资金,并阻碍了对恶性疟疾贫血症采用输血疗法。

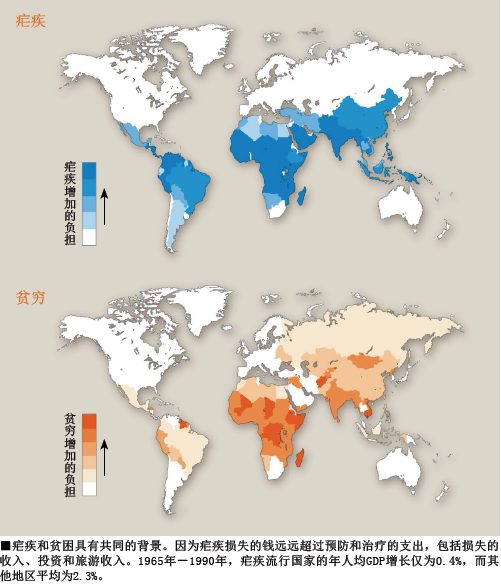

我们将走向何方?毫无疑问,要面对挑战。非洲总是摆脱不了疟疾的束缚?不,挑战不会走向这样绝望的结局。比如说,经济史就告诉我们,情况并非如此悲观。

历史的教训

在我向医科学生和其他医生讲授疟疾的时候,我总是喜欢展示它以前的分布图。大多数听众感到很意外,在20世纪之前疟疾并不局限于热带,它还侵袭斯堪的纳维亚半岛和美国中西部这类现在看来不可能的地区。疟疾在温带地区消失了,最近又从亚洲和南美洲的大片地区销声匿迹。这些事实表明,贫困与生物学因素一样,对疟疾具有长期影响。

举一个例子,看看疟疾是如何从美国的最后一个据点——当时还很贫穷的美国南方消失的。与疟疾的决战始于美国大萧条的爆发。当时美国军队、洛克菲勒基金会和田纳西流域管理局开始对蚊子的数千个繁殖地进行排水处理、施放灭蚊油,并对那些可能支持疟疾传播的寄生虫携带者喷洒奎宁来消毒(奎宁是最先在南美洲发现的植物性抗疟疾药物)。但工作并没有就此止步。田纳西流域管理局的工程师不仅将水电带到了南方,还控制水流传播褐色蚊子幼体,并在门窗上安装了大量的防蚊罩。随着疟疾的消失,当地经济得到了发展。

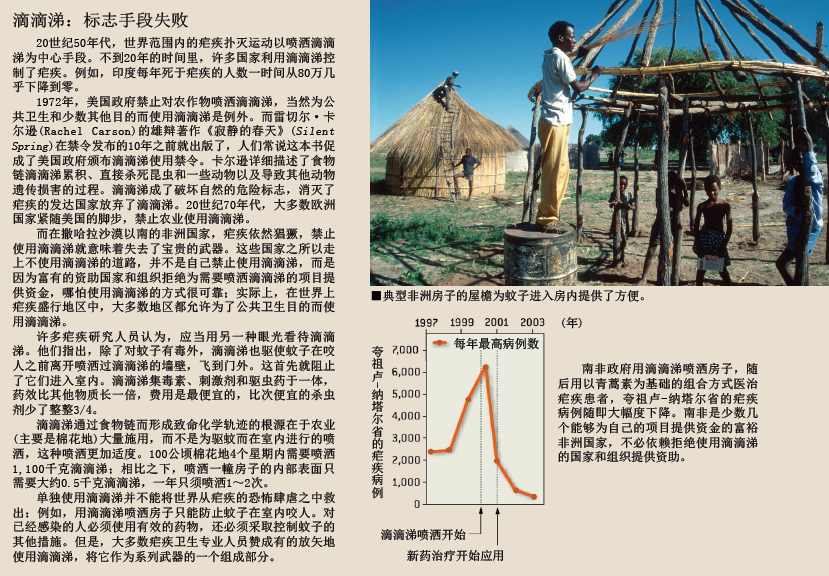

随后是滴滴涕(DDT)的黄金时代。二战期间,军队在疟疾横行的太平洋战区使用滴滴涕可湿性粉剂,从空中消灭蚊子。随后公共卫生当局带头使用滴滴涕。5年后,在房间里选择性地喷洒滴滴涕成了消灭疟疾的主要手段。到20世纪70年代,用滴滴涕喷洒蚊子繁殖地及广泛使用抗疟疾药物,使得5亿多人免遭危害,这个数字大约相当于以前在疟疾阴霾下生活人口的1/3。

然而,撒哈拉沙漠以南的非洲大陆总显得非常特殊:除了几个试验性项目之外,那里没有开展过任何持久性疟疾消灭工作。相反,资源稀缺国家利用氯喹的便利性,取代了单独由卫生工作者实施的大规模技术性喷洒。第二次世界大战后采用氯喹,它是一种便宜的人造奎宁类物质。20世纪60年代和70年代,乡下的步兵几乎为每个发烧的人分发氯喹药片,挽救了数百万人的生命。随后,氯喹逐渐不能抵御恶性疟原虫了。由于几乎没有什么基础设施和专门知识来对付令人胆寒的疟疾传播媒介——非洲蚊子,死亡人数反弹也就不可避免了。

在这个过程中,经济学家再一次吸取了教训。今天,疟疾不仅限制许多非洲家庭的收入,挤占食物和孩子学费等基本生活必需开支,而且触发了疟疾受害家庭的生育愿望(因为他们认为自己总有孩子会死于疟疾)。就地区水平而言,疟疾妨碍了国外资金的引进,影响了旅游业和贸易业发展。就整个非洲大陆而言,疟疾每年消耗资金高达120亿美元,占非洲国内生产总值的4%。总之,在许多地区,贫穷使疟疾依然徘徊不去,这反过来又制造了贫穷,使贫穷挥之不去。

同蚊子作斗争

多年以前,我以为每个人都知道疟疾如何传染人类:也就是携带寄生虫的按蚊在夜间叮咬人类。今天我了解到更多情况,疟疾流行社区一些高知识水平的居民竟然认为罪恶灵魂或某些食物导致了疟疾,这个事实强调另一种必要性:要更好地开展疟疾知识教育。19世纪末期英国医生雷纳德·罗斯(Ronald Ross)和意大利动物学家乔瓦尼·巴蒂斯塔·格拉西(Giovanni Batista Grassi)就认识到蚊子传播疟疾,在此很早以前,聪明的人类就不断想出各种方式来避免蚊子叮咬。公元前5世纪,古希腊历史学家希罗多德(Herodotus)在其著作《历史》(The Histories)中描述了生活于沼泽低地的埃及人如何用渔网来保护他们自己的情形:“每个人都有一张网,白天用来捕鱼,夜间派上另一个用场,把它挂在床上……蚊子能咬穿任何盖物或亚麻毛毯……但是它们根本就不曾试图去咬渔网。”根据以上描述,一些蚊帐拥护者把在鱼油中浸过的渔网看成世界上最早经过驱虫药处理的保护网。

到了二战,当时在南太平洋作战的美军将蚊帐和吊床浸泡在5%滴滴涕溶液,这时才算正式将杀虫剂和蚊帐等配合使用。后来大众舆论转而反对使用滴滴涕,使用可生物降解的杀虫剂拟除虫菊酯就顺理成章了。历史也证明这是个重大突破。根据1991年报道,首次大规模使用拟除虫菊酯处理蚊帐与使用抗疟疾药物相互配合,冈比亚5岁以下儿童的死亡率就下降了一半,并且随后在加纳、肯尼亚和布基纳法索进行的试验(不使用药物的情况下)证实了类似的趋势,以及孕妇大量健康受益的情况。此外,由于蚊帐使用足够广泛,整个家庭和社区都因此受益,甚至没有使用蚊帐的人也受益了。

但是,杀虫剂处理过的蚊帐也有缺陷。蚊帐只能在睡觉时间防止疟疾蚊子叮咬室内的人,而这种情况并不普遍。使用蚊帐使睡觉的人感到闷热,使人们不喜欢用它。而且蚊帐必须每隔6~12个月浸泡一次,才能保持效力。直到最近,用拟除虫菊酯浸泡的两种长效蚊帐PermaNet和Olyset才进入应用阶段;最后,不管蚊帐是否用药物浸泡过,每个2~6美元的价格,许多人都承受不起。最近在肯尼亚进行的一项研究表明,21%的家庭甚至只有一个蚊帐,而且只有6%的蚊帐用杀虫剂处理过。1999年-2004年进行的34项调查,得出了一个更令人沮丧的结论:尽管背景报告表明,现在这种蚊帐的使用正在迅速增加,但仍然只有3%的非洲儿童受到用杀虫剂处理过的蚊帐的保护。

杀虫剂抗性可能动摇蚊帐作为长期防止蚊子叮咬方法的基础地位。从遗传上说,蚊子能让拟除虫菊酯失去活性,这种情况已经在几个地方出现(包括肯尼亚和非洲南部),而且一些按蚊还有更长的时间来适应拟除虫菊酯,这种令人烦恼的适应行为,就是众所周知的击倒性。由于为公共卫生目的而开发的新型杀虫剂很少(主要原因是开发新型杀虫剂的经济激励措施不得力),所以采用了一种方法,就是交替使用其他农用杀虫剂来处理蚊帐。另一种研究途径是首先揭示将蚊子吸引到人们身上来的嗅觉线索,这有助于研制新型驱蚊剂。具有讽刺意味的是,当血液中存在恶性疟原虫时,体味的变化也可能引起蚊子叮咬;根据一项最新研究,携带疟疾配子细胞——疟疾在蚊子体内的阶段——的肯尼亚学生被叮咬的次数是未传染者对照组的两倍。

如何利用蚊子本身杀死疟疾寄生虫?理论上,遗传工程可以在寄生虫这种原生物离开蚊子唾腺之前阻止寄生虫繁殖。如果这些蚊子在野外成功取代它们的自然亲戚,就可能阻止疟疾寄生虫向人类转移。最近在按蚊中识别出了阻止疟疾繁殖的天然基因,现在计划利用遗传工程制造几种重要株系。然而,一旦在实验室中将它们培养成功,并将这些寄生昆虫释放到现实世界中,必将提出一系列全新的挑战,包括伦理挑战。

最起码的要求是:眼下,对非洲和其他地方的许多环境而言,对室内残余物喷洒滴滴涕的老办法,依然是有价值的公共卫生工具。用滴滴涕喷洒表面,药效保持6个月左右。滴滴涕通过两个关键机制减少人蚊接触,一是在蚊子进入房间之前就驱走一部分;二是蚊子停留在处理过的墙壁上,它们吃了滴滴涕之后又被消灭掉一部分。滴滴涕有效发挥作用的典范出现在1999年和2000年南非夸祖卢-纳塔尔省。自从夸祖卢-纳塔尔省几年前实施疟疾控制项目以来,抗拟除虫菊酯的疟蚊,加上无效的药物已经导致最大量的恶性疟原虫病例。两年内,重新采用残留物喷洒滴滴涕方法,加上采用新型有效药物,疟疾病例就下降了91%。

医治疟疾

单独采用防止蚊子叮咬措施,并不能赢得疟疾斗争的胜利,还必须为数百万儿童和成人提供更好的药物和卫生服务。这些人长期生活在根本没有医疗保健、疟疾猖獗的恶劣环境之中。一些人被交给乡村草药医生和四处游荡的江湖医生照顾,还有些人服用没有标明制造厂家、质量或药效的药丸(包括假冒伪劣产品),这些东西都是由家庭成员或邻居在没有得到监管的地方购买的。在非洲,70%的抗疟疾药品来自非正规的私人部门,换句话说,来自小型的路边店而不是经过注册的诊所或药房。

虽然氯喹的疗效急剧下降,但它每个疗程只需要几角钱,依然是非洲人服用的最畅销抗疟疾药物。次畅销的是周效磺胺(sulfadoxine-pyrimethamine),它是一种干扰寄生虫叶酸合成的抗生素。遗憾的是,非洲和其他地方的恶性疟原虫株也在逃避周效磺胺的攻击。当它们经过一系列变异后,最终会使周效磺胺毫无用处。

药物抗性的幽灵时隐时现,其他传染疾病防治的经验教训能为加强疟疾药物治疗的未来策略指明方向吗?最近几十年,治疗肺结核、麻疹和艾滋病药物抗性株系产生了向2~3种药物组合治疗方向转变的变革,这有助于预防进一步出现“超级虫”。现在,大多数专家认为,多种药物治疗也能战胜恶性疟原虫的药物抗性,特别是在药物中包含一种黄花蒿的时候;黄花蒿这种草药在古代中国是通用的发热治疗药物。从黄花蒿提取的药物统称为青蒿素(artemisinin),击退疟疾比任何其他治疗方法都快,还阻止人类将疟疾转移给蚊子。因为这些不可比拟的优势,将它们同其他有效的抗疟疾药物组合起来,预防或延迟青蒿素抗性对非洲和全世界而言都非常有意义了。毕竟,不能保证疟疾某一天不会在它以前作恶的地方卷土重来。我们知道,它能危害国际旅游者。近年来,恶性疟原虫传染蚊子甚至悄悄出现在国际航班上,在离机场几英里的地方感染无辜的旁观者,他们距离疟疾的自然环境非常遥远。

然而,新组合疗法有个障碍:费用太高。大多数疟疾患者感到极为沮丧,并且严重影响这些国家。目前新型组合疗法的费用比非洲熟悉但效果越来越差的疟疾药物贵10~20倍。就算新组合疗法的价格更适中,全球青蒿素供应也远远低于需求,并且青蒿素供应者要提前18个月投入资金进行青蒿素植物的种植、收获与加工。诺华(Novartis)公司是世界卫生组织正式批准的第一个此类药物生产者,它制造一种青蒿素组合治疗药物,即蒿甲醚-苯芴醇(artemether-lumefantrine)。但如果要求在2006年交货,诺华公司恐怕没有足够的资金和原材料,哪怕只是1.2亿份治疗药物中的一部分也提供不了。

有什么好消息吗?更便宜的合成药物可能在未来5年~10年问世,它们保留了以植物为基础的青蒿素的独特化学性质(包括化学环中的过氧链)。一种原型药物源于20世纪90年代末期所做的研究工作,2004年进入了人体试验阶段;另一种有希望的策略是将黄花蒿的基因片段和酵母基因的片段融入大肠杆菌(Escherichia coli),然后利用细菌酿造提取药物,这种策略可以越过植物提取或化学合成阶段。这种方法最先由美国加利福尼亚大学伯克利分校研究人员提出。

也有人主张,针对高度脆弱的宿主,重在预防而不是治疗疟疾,对象主要是非洲的儿童和孕妇。20世纪60年代,人们首次发现,对尼日利亚孕妇施以低剂量抗疟疾的预防疗法,会增加新生儿的体重。现在,这种方法已经被全程使用的周效磺胺方法取代,方法是在怀孕、婴儿期间,或更多在儿童期免疫访问期间服用几次。眼下,这种方法在减少传染和贫血方面效果显著,但问题是,一旦抗性真正席卷非洲,什么预防方法能取代周效磺胺?虽然青蒿素乍看之下似乎是顺理成章的答案,但是这些药物并不适合预防,因为它们在血液中的水平下降很快。在无症状的妇女和儿童中反复使用青蒿素,这种至今没有检验过的措施,可能会产生意想不到的副作用。在理想状况下,预防等于疫苗。

如何依靠疫苗

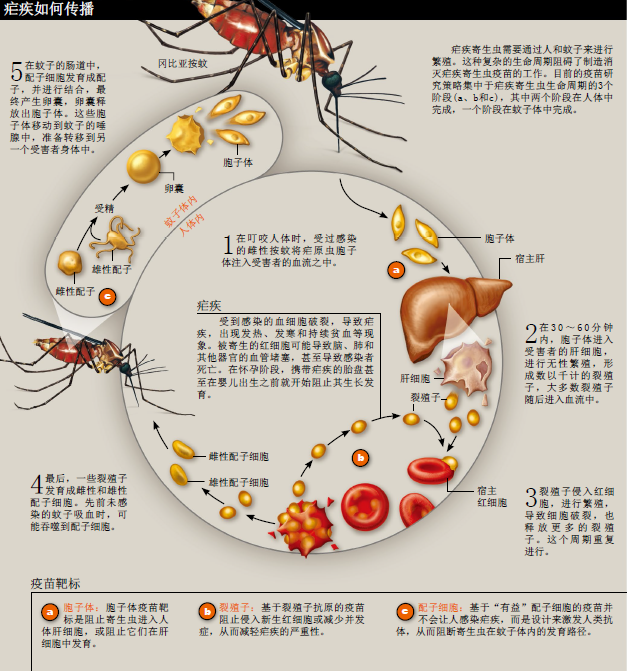

毫无疑问,开发具有长期效果的疟疾疫苗比科学家最初的想象困难得多,虽然过去几十年已经取得进展。两难处境的根本原因是疟疾的生命周期复杂,包括在蚊子和人体内的几个阶段;在一个阶段杀死疟疾的有效疫苗可能无法抑制疟疾在另一个阶段生长;第二个挑战是疟疾的遗传结构复杂:在恶性疟原虫基因组编码的5,300个蛋白质中,只有10%以下的蛋白质在自然暴露的个体中触发保护应答,问题是哪些蛋白质发挥这样的作用?除此之外,对起动者而言,人类免疫系统的几个方面——抗体、淋巴细胞和脾,必须协同工作才能对疟疾作出理想的免疫应答。甚至在健康人中,也不是每个人都能产生这种应答,毕竟健康群体中很少有人感染过疟疾等疾病。

迄今为止,大多数试验性恶性疟原虫疫苗只把疟疾三个生物阶段——孢子体、裂殖子和配子细胞——之一作为靶标;虽然最终可能证明多阶段疫苗更有效,但是这种疫苗还在计划当中。20世纪70年代,科学家们首次提出了一些攻击胞子体(寄生虫阶段通常通过蚊子的喙接种到人类)的观点,当时在马里兰大学的研究人员发现,经过X射线弱化的恶性疟原虫的胞子体保护人类自愿者,虽然只是简单保护。据推测,自然进入的寄生虫1小时后就要进入下一站——肝,而疫苗诱导免疫系统,在此之前将它中和。

人工诱发抗体对抗胞子体的示范可能有助于阻止疟疾进一步作恶。30年后的2004年,耕耘终于结出了硕果。胞子体疫苗使莫桑比克2,000名1~4岁农村儿童的恶性疟疾病例减少了一半多,当年非洲儿童中死于疟疾的比例最高。这项临床试验使用的方法是迄今为止最有前景的方法,包括多次复制恶性疟原虫胞子体蛋白质片段,这种片段融入了乙型肝炎病毒蛋白以增加药效。虽然如此,受试者依然需要三种不同的免疫,并且保护期短,只有6个月。现实地说,RTS,S这种疫苗的改良版(或其正处于临床开发阶段的三十五六种疫苗系列中的任何一种)面市最早也要10年时间,而就其最终的代价来说,就连国际医药大鳄都有点不知所措。因为预期成本巨大,美国西雅图的疟疾疫苗行动等公私合作机构现在为正在进行的试验融资提供帮助。

还有一件有关疟疾疫苗的事情要牢记心里。如果运气好,可以得到疫苗,那就宜早不宜迟,有效的治疗和防蚊策略依然是必需的。原因何在?首先,因为在实际接种了疫苗的人中,保护率永远不可能保证达到100%。其他容易患疟疾的人,特别是非洲农村的穷人,可能根本没有机会接种疫苗。因此,至少在可以预见的将来,所有预防和救命措施都必须准备妥当。

疟疾投资

世界再一次直面疟疾的真实情况:这种古老的病魔每年至少夺去100万人的生命,与此同时,还造成了巨大的身体、精神和经济压力。如果利用我们现有的工具加上更有希望的武器面市,那就是反击的时候了。

过去10年,疟疾防治见证了一些重要里程碑。1998年,世界卫生组织和世界银行建立了Roll Back疟疾合作关系;2000年,8国首脑峰会将疟疾列为他们希望治疗的三大流行病之一,联合国随后创立了对付艾滋病、肺结核和疟疾的全球基金会,宣称要在15年内遏止和扭转疟疾上升的势头;2005年,世界银行宣布了一项新的疟疾消灭计划,美国总统布什宣布了一项12亿美元的一揽子计划,用于今后5年的非洲疟疾防治工作,方法是用杀虫剂处理蚊帐、室内喷洒杀虫剂以及采用组合药物治疗。最近,世界银行开始寻求补贴青蒿素组合治疗的途径。2005年11月,盖茨夫妇基金宣布提供3笔资助,总计25,830万美元,用于支持开发先进的疟疾疫苗和新药以及改进防蚊方法。

虽然采取了这些积极步骤,但是对于消灭疟疾这项艰巨任务而言,现有资金还是杯水车薪。就在盖茨夫妇基金宣布提供资助的同时,一项有关全球疟疾研究与开发资金的重要新分析报告指出,2004年仅投入了32,300万美元;而按计划,到2010年把死于疟疾的人数减少一半,每年就需要资金32亿美元。两者的差距实在太大了。也许,现在不仅是发动专家和实地工作者的时候,也是发动普通群众的时候了。5美元,大约仅仅相当于美国人的一顿午餐,而对一个非洲儿童来说就大有帮助了,可以购买一个用杀虫剂处理过的蚊帐或者完成一个为期3天的青蒿素组合治疗疗程。

在考虑投资回报潜力的时候,读者也许还可以回想起一个面颊上留下疤痕的小孩,他越过了疟疾雷区,然后将成年时代奉献给了战胜疟疾这项伟大事业。从今以后的数十年里,会有多少其他的孩子取得同样惊人的业绩呢?

请 登录 发表评论