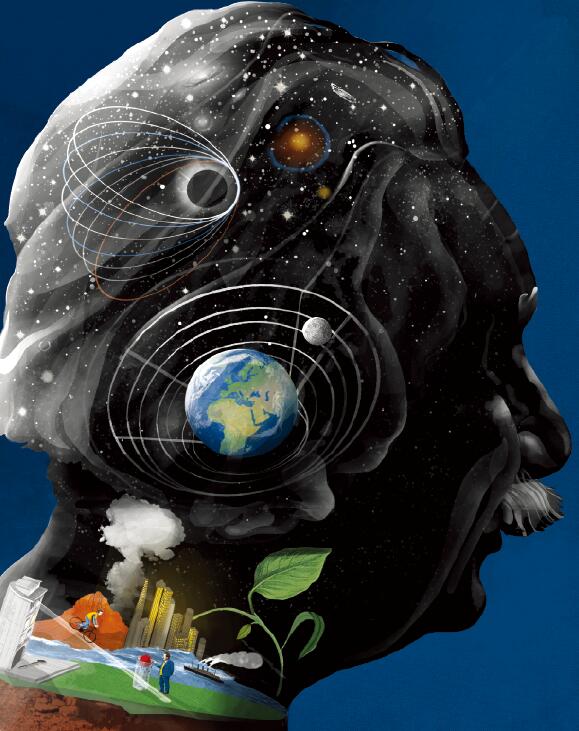

爱因斯坦既非思想实验的开创者,也不是最后一个运用思想实验的理论物理学家,但思想实验能成为现代物理学的基石,爱因斯坦的伟大成就在其中起到了至关重要的作用。对于今天的物理学家来说,通过思想实验来构造新的理论或寻找现有理论的瑕疵和新效应,早已是习以为常的事。

但当代物理学界对思想实验的欣然接受也带来了一些令人不安的问题。在寻找能把描述微观世界的量子理论和描述宏观宇宙的爱因斯坦相对论融为一体的大统一理论时,目前最有前景的想法都缺乏来自真实实验的支持。思辨本身能独立支撑起这些理论吗?我们的逻辑推论究竟能走多远?科学直觉和胡思乱想的边界究竟何在?爱因斯坦的遗产没有提供现成答案:一方面,他对思想实验威力的依仗确实带来了巨大的成功,但另一方面,他的很多著名思想实验都基于真实实验的数据,例如著名的迈克尔逊-莫雷实验对光速不变性的首次测量。不仅如此,爱因斯坦在思想实验中也执着于可以实际测量的物理量,有时这种执着甚至妨碍了他去探索更深层的实在。但是,连他所犯的那些错误都为后来的突破提供了契机。

接下来,我们将浏览爱因斯坦的一些最具代表性的思想实验,彰显其成功之处,点评其失败之源,同时指出这些思想实验为何对今天的理论物理前沿研究仍具有重要意义。

无窗电梯

在其思想实验中,爱因斯坦的天才之处在于,可以发现实验的哪些方面体现了物理本质,而哪些方面又是可以不做考虑的。来看看他最著名的一个思想实验:于1907年开始设想的电梯实验。爱因斯坦提出,在一个没有窗户的电梯中,一个人无法感知电梯是在一个引力场中静止不动的,还是在以固定的加速度直线上升。他推断,在这两种情况下,物理定律本身一定是完全相同的。根据这个“等效原理”,局域的(在电梯里的)引力效应与无引力情况下的加速度是不可分辨的。以数学方程描述的等效原理就是广义相对论的基础。换言之,在电梯思想实验的启发下,爱因斯坦进行了大胆的思维飞跃,这最终让他取得了自己最伟大的成就:对引力的几何描述。

幽灵作用

在研究生涯的后期,爱因斯坦努力地与量子力学的基本原则斗争,尤其是不确定原理。该原理认为,你对基本粒子的某个方面知道得越多,对与此相关的另一方面就知道得越少,比如对粒子位置的测量越准确,对其动量的测量就越模糊,反之亦然。爱因斯坦认为,不确定原理是量子力学存在深层次缺陷的标志。

在与丹麦量子物理学家尼尔斯·玻尔(Niels Bohr)长期的智力交锋中,爱因斯坦设想出一系列思想实验来证明不确定原理是可以违反的,但均被玻尔逐一破解。这些交手鼓舞了玻尔,令他确信量子不确定性就是自然的基本规律。如果连伟大的爱因斯坦都无法设计出一个能同时准确测量粒子的位置和动量的方法,那不确定原理必然意义不凡!

1935年,爱因斯坦与同事鲍里斯·波多尔斯基(Boris Podolsky)、纳森·罗森(Nathan Rosen)合作发表了一篇文章,意在给不确定原理最有力的一击。也许因为这篇文章乃波多尔斯基执笔的缘故,这个爱因斯坦-波多尔斯基-罗森(EPR)思想实验中没有出现盒子、钟表和光束之类容易想象的情景,而是代之以描述两个一般量子系统之间相互作用的抽象方程组。

最简版的EPR实验研究的是“纠缠”粒子对看似荒谬的行为。纠缠意味着这两个粒子共同构成一个单一的量子态,具体细节如下:假设一个零自旋的不稳定粒子衰变成两个次代粒子,并沿着相反的两个方向快速射出(自旋是对粒子内禀角动量的量度,但不能理解成粒子的自转),守恒律要求这两个次代粒子的自旋之和必须仍为零,因此一个粒子的自旋如果“向上”,另一个的自旋就必须“向下”。按照量子力学定律,在不进行测量时,这两个粒子都没有确定的自旋状态,直到观测者开始对纠缠粒子中的一个进行测量。一旦测量了其中一个粒子,另一个的状态就会“瞬间”改变,即便两者之间相隔亿万光年。

爱因斯坦认为,这种“幽灵般的超距作用”荒唐透顶,他的相对论表明没有任何速度能超越光速,因此处于宇宙两端的这两个粒子不可能有即时的联系方法。他认为这种测量结果一定是由某种量子力学还没有发现的“隐变量”决定的。这场讨论持续了数十年,直到1964年,物理学家约翰·斯图尔特·贝尔(John Stewart Bell)建立了一个定理,可以精确描述纠缠粒子共享的信息,与通过隐变量共享的信息到底有何不同。

自20世纪70年代以来,用纠缠量子系统所进行的实验已经反复证明爱因斯坦是错的,量子粒子的确相互分享了无法用隐变量来解释的信息。幽灵般的超距作用是真实存在的,但实验也表明这种作用无法以超光速传递信息,从而让它完美地与爱因斯坦的狭义相对论相容。这种违反直觉的作用仍然是整个物理学中最神秘的谜团之一,而爱因斯坦固执乃至错误的反驳,却对纠缠作用的证实起到了至关重要的作用。

爱丽丝与鲍勃

当代物理学中,一些最重要的思想实验都在探索如何把爱因斯坦那确定有序的相对论宇宙和量子粒子固有的不确定性调和起来。

比如被广泛讨论的黑洞信息佯谬。如果你将广义相对论和量子场论结合起来,就会发现黑洞会蒸发,即通过量子效应缓慢地向外辐射质量。你还会发现这个过程是不可逆的,无论黑洞原来是由什么形成的,蒸发的黑洞总是会产生相同的、毫无特征的辐射流,从中无法复原出任何关于黑洞原有内容的信息。但这违背了量子力学,按照后者的表述,任何过程原则上都是时间可逆的。例如,按照量子力学,一本书的灰烬仍然包含了复原这本书所需的所有信息,尽管这些信息不易读取。但黑洞蒸发却不是这样,因此我们面临一个佯谬,一个逻辑上不自洽的地方。量子力学和广义相对论的结合告诉我们黑洞必然会蒸发,但我们得到的结果却与量子力学相矛盾。这其中定然有错,问题是错在何处?

讨论这个佯谬的代表性思想实验都假设有这样一对观测者:一位叫鲍勃,另一位叫爱丽丝,他们分享了一对纠缠粒子,就是来自EPR实验的那对幽灵。爱丽丝带着她的那个粒子跳进了黑洞,而鲍勃则远远地待在黑洞之外。随着爱丽丝的惊人一跃,留给鲍勃的就是一个典型的叠加态粒子,自旋也许向上,也许向下,它曾经与纠缠伙伴共享的那些信息,都与爱丽丝一起烟消云散了。

鲍勃和爱丽丝在黑洞信息佯谬的一个解决方案中扮演着核心角色。这个颇受欢迎的方案被称为黑洞互补性(black hole complementarity),是在1993年由当时任职于斯坦福大学的伦纳德·萨斯坎德(Leonard Susskind)、莱瑞斯·索尔拉休斯(Lárus Thorlacius)和约翰·乌格鲁姆(John Uglum)提出的。黑洞互补性符合爱因斯坦思想实验的金科玉律:只关注可观测的量。 萨斯坎德等人假设,随爱丽丝落入黑洞的信息此后必然会通过黑洞蒸发逃逸出来。而这种方案通常会造成另一个矛盾,因为量子力学只允许粒子在同一时间与一个伙伴维持成对的纠缠关系,这种性质被称为纠缠的“一夫一妻制”(monogamy of entanglement ),也就是说,如果鲍勃的粒子与爱丽丝的粒子纠缠,它就无法与其他任何东西保持纠缠了。但黑洞互补性要求鲍勃的粒子同时与爱丽丝的粒子和后来黑洞辐射出的粒子保持纠缠,这就违反了纠缠的“一夫一妻制”。表面上看,黑洞互补性只是用一个矛盾代替了另一个矛盾而已。

但正如完美犯罪一样,只要没有证人目击到这种矛盾,也许它真能颠覆自然的铁律。黑洞互补性的一线生机建立在这样的论点之上:没有任何观测者能看到爱丽丝和鲍勃的纠缠粒子打破了规则。

为了形象说明这场量子力学完美犯罪是如何实施的,我们假设有第三个观测者,名为查理,盘桓在黑洞附近。他看到鲍勃置身黑洞之外,而爱丽丝跳进了黑洞,同时全程对黑洞的蒸发辐射进行测量。理论上,这些辐射中编码的信息应该能够提醒查理,鲍勃和爱丽丝违反了纠缠的“一夫一妻制”。但是要确认这一点,查理不仅需要将自己的观测和鲍勃的观测进行比对,还需要与黑洞中的爱丽丝进行比对。于是,他必须先靠近视界,测量蒸发辐射,然后再跳进黑洞告诉爱丽丝他的发现。令人惊奇的是,萨斯坎德和索尔拉休斯证明了无论查理如何努力,只要他跳进黑洞,在追上爱丽丝并比对信息之前,两人都必然会被潮汐力撕个粉碎。查理和爱丽丝的悲惨命运意味着,没有任何人能在黑洞周围观测到违反量子力学的过程,因此理论物理学家可以犯下违背自然规律的罪行而依然逍遥法外。

毫无疑问,不是所有理论物理学家都对这种论证心悦诚服。针对黑洞互补性的最新批评指出,它也许违反了爱因斯坦的等效原理——那个从电梯思想实验中获得的珍宝。因为在电梯中的乘客无法分辨引力和加速度,爱因斯坦的广义相对论预言穿越黑洞视界的观测者不会察觉到任何异样,他或她没有任何方法能够得知自己已经越过了那道无法回头的边界。

现在回到爱丽丝和鲍勃的纠缠上来。如果远离黑洞的鲍勃所测量到的辐射包含了所有在我们看来已经随爱丽丝一起消失的信息,那么这种辐射的能量一定非常高,否则它就无法摆脱黑洞视界附近强大引力的吸引。这个能量会高到在观测者跨越黑洞边界之前就将他们蒸发殆尽。换言之,黑洞互补性暗示,黑洞视界之外被一层“火墙”(firewall)所包裹,而这层火墙的存在又直接违反了爱因斯坦等效原理的预言。

至此为止,我们的冒险之旅已经进入了理论王国的深处。实际上,我们也许永远无法知道这些谜题的答案。但是,这些回答能引领我们认识时间与空间的量子本质,因此无论结果如何,这些谜题仍然是理论物理学中最具活力的研究对象。而所有这一切,都源于爱因斯坦对下落电梯的幻想。

请 登录 发表评论