早在上世纪90年代于美国芝加哥大学做博士后时,罗森伯格就开始追踪这些粒子了。那时,他进行了一次又一次实验,希望能获得确凿证据,来支持爱因斯坦最宏伟,同时也最命途多舛的设想。然而,虽然他的实验精度在不断提高,却依然一无所获。

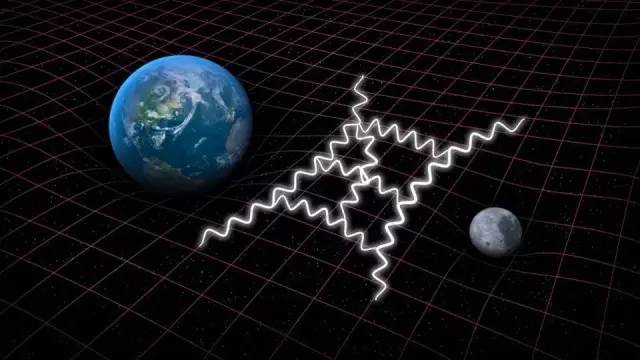

爱因斯坦的这个设想,物理学家称之为“统一场论”,但它还有一个更吸引眼球和广为人知的名号——“万有理论”。其目标是,用一个理论来概括物理学中所有已知作用力的性质。爱因斯坦于90年前开始了这一探索之旅。当时,让这位伟大理论物理学家感到疑惑的是:主导宇宙行为的两种基本力(引力和电磁力)遵循的规律似乎不同。他想证明,所有形式的物质和能量都是由同样的逻辑规律支配的。

将整个宇宙概括为一个公式,即便对爱因斯坦这样的科学巨匠来说,也是一个过于艰巨的目标。“我想知道上帝是如何创造世界的,”在1920年写给德国物理专业学生的一封信中,爱因斯坦写道。“我对这样或那样的现象,这个或那个元素的谱线不感兴趣。我只希望知道上帝是怎么想的,剩下的都只是些细节而已。”后来,这封信的内容常被引用。

然而,正如一句犹太谚语所说:“人类一思考,上帝就发笑。”爱因斯坦探求上帝的想法三十年而不得,走入过一条又一条死胡同。当他1955年去世时,黑板上只潦草地留下了一组待解的统一场方程。

统一物理学的任务就此落在了之后几代物理学家的肩上,他们将这个问题分解成了为数众多的组成部分。以一位天才的宏图大志为开端的探索,变成了多个不同的物理学家团队进行的缓慢而艰难的工作。每一个团队都在试图解决这个巨大宇宙难题中的一小部分。例如,罗森伯格并不沉迷于涵盖一切的万有理论,他专注的是手中这个具体的,却同样令人恼火的问题:轴子。从理论上说,如果它们确实存在并具有符合预期的性质的话,爱因斯坦的引力方程就不需要修正了。“我们要让数据说话,”罗森伯格指出,“我可不打算猜测上帝的心思。”

即便他们专注的研究范围很窄,罗森伯格和同事的视线也始终没有从终极目标上移开。他们参与的是一项牵涉更为广泛的研究工作,目的是解决爱因斯坦创立的理论架构中的问题和瑕疵,并自下而上(而非自上而下)建立起一个更为完善的粒子物理模型。他们试图通过找出自然的真正规律来推动科学向前发展,而不是只靠科学家的主观臆断(用罗森伯格的话说,后者好比“钻牛角尖”)。此外,另一些研究人员正在设计实验,来揭示物理学中的一个隐藏特性——暗能量;还有一些人正在探测二维量子单元——我们所处的这个看似三维的世界,可能就是由这种基本元素构成的。从这些实验中获得的确凿数据,或许就是让今天的物理学家在爱因斯坦失败之处取得成功的关键。

“实际上,对于某几个关于宇宙演化的疯狂设想,我们是可以进行检验的,”芝加哥大学的物理学家约书亚·弗里曼(Joshua Frieman)说。他几乎可以肯定,没有这些工作的话,“万有理论”绝不会显露真身。

宇宙的黑暗成分

罗森伯格的轴子暗物质实验(Axion Dark Matter eXperiment,ADMX)诠释了“简单即是美”的力量。该实验看似仅仅是在搜索一种粒子和一组新的物理规律,但在这个过程中,ADMX其实还能顺便消除广义相对论受到的质疑,并解决一个主要的宇宙学难题。

这个难题的出现要追溯到20世纪30年代。当时,天文学家开始意识到,宇宙中似乎充满了某种看不见的成分,只能通过它们对可见恒星的引力作用来推断这些成分可能存在。到了20世纪80年代,这一发现甚至变得更加诡异。当时,新建立的宇宙大爆炸模型显示,无论这种看不见(即“暗”)的东西是什么,它都不可能由普通原子构成。这样一来,就只留下了两种有待确定的可能:要么引力在大尺度上的行为和爱因斯坦所设想的不同,要么宇宙中含有一类未知粒子,对所有望远镜来说都是不可见的。

大多数物理学家都在回避第一种可能,因为它更像是“头痛医头,脚痛医脚”的草率应对,而且有关星系运动的观测数据与之不大吻合。因此,科学界的主流意见都倾向于第二种可能。十多个构思巧妙的研究项目应运而生,来寻找那些看不见的暗粒子,ADMX就是其中之一。

轴子与理论推断的暗物质性质很相符。所以,如果罗森伯格和他的ADMX研究组能成功探测到它们的话,就能获得一份关于星系如何形成、演化的更完整的图像。此外,还可以让爱因斯坦的一些引力方程免于遭受丑陋的修改。最重要的是,轴子的存在意味着粒子物理标准模型需要进行修正。这个模型是关于基本粒子和场的理论,虽全面却明显不完备。轴子的发现,将平息标准模型是否需要进一步完善的争论,让物理学家离真正的万有理论更进一步。

直到不久以前,轴子还不是暗物质搜寻领域里的热门。罗森伯格的大多数同行都将注意力放在了另一类粒子上:弱相互作用大质量粒子(weakly interacting massive particles,WIMP),因为从理论上来看它们更加诱人。“我总觉得自己是一个异类,”罗森伯格快活地承认。然而,虽然物理学家不断改进各种各样的WIMP探测器,但始终一无所获。作为决定WIMP命运的关键,一部藏身于美国南达科他州山脉下的超灵敏WIMP探测器——大型地下氙实验装置(Large Underground Xenon,LUX)于去年开始运行。然而到目前为止,LUX也未能获得任何发现。

对罗森伯格来说,证明轴子才是最终的答案并保卫广义相对论(爱因斯坦认为引力源于时空弯曲的理论)的努力,现在同样到了“不成功便成仁”的时刻。ADMX背后的概念相当简单直观。如果暗物质确实由粒子构成,那么必定会存在由那些粒子形成的“风”,不停地“吹”过地球和地球上的所有物体(包括你我在内)。而如果那些粒子是轴子的话,从理论上来说,它们会有很小的几率发生衰变。虽然这些粒子本身不可见,但在那些十分罕见的衰变事例中,它们应该会转化为微波,从而产生一个虽然微弱但还是可以探测到的信号。听起来确实简单直观,但实际做起来难度很大。

“我们用的空腔体积相当于一个油桶,”罗森伯格介绍说,“它被冷却到100毫开尔文”,这是只比绝对零度高0.1度的极低温度。这种极度低温能保证探测器自身几乎不产生任何微波噪音。接下来,空腔被磁化,来触发轴子的衰变。最后,一个小型的铅笔状探针会监听本不应存在的微波信号。难上加难的是,没人确切知道应该寻找什么样的微波。因为信号的频率取决于轴子的质量,而显然,这是我们还不知道的。

绕开这个问题的唯一途径,就是对整个微波频段进行逐频扫描——整个ADMX项目的工作,其实就像是在收音机上来回调台。听到我的这个比喻,罗森伯格一下子变得神采奕奕:“我一直都对无线电电子学很感兴趣。小时候我就爱捣鼓无线电,捕捉从月球反射的电波。现在为了寻找这些信号,我们使用的探测器灵敏度极高,相当于在火星上都能满格收到来自地球的手机信号!”他也因ADMX而骄傲,因为与爱因斯坦对统一场论的无尽探索不同,这项研究肯定能得出确定结论。

“到2018年,我们将完全覆盖轴子信号可能出现的区域,”罗森伯格介绍道。“那时,我们就可以肯定地说,轴子存在,或是不存在。”换句话说,我们要么会得到一条关于如何构建万有理论的重要新线索,要么就可以在清单上再划掉一种理论。

真空的能量

在罗森伯格朝着揭开暗物质之谜的目标慢慢前进时,还有一些研究人员也在为建立物理学的完整图景而努力。他们研究的是宇宙另一种看不见的重要成分——“暗能量”。它造成的效应与暗物质相反,产生斥力而不是引力。因为暗能量会抵消引力的作用,所以对解释广义相对论方程具有直接意义。更重要的是,暗能量无法用现有的粒子物理模型来解释。因此,它是任何万有理论的候选理论都需要面对的一大考验。

在关于暗能量的研究中,就包括由芝加哥大学的弗里曼领导的实验项目。他们使用一部定制相机,来大量拍摄遥远星系的图像。相机安装在4米口径的布兰科天文望远镜上,而这台望远镜位于智利托洛洛山峰顶,海拔2 000多米。定制相机拍摄的每一张照片都包含着5.7亿个像素,一晚上就能拍下约400张照片,一年工作105个夜晚,总共运行5年多。想象一下吧,这是多么庞大的数据量。不出所料,这个项目被称为暗能量巡天(Dark Energy Survey)。到2018年2月该项目终止时,这个巡天计划将观测3亿个星系,找到大约4 000颗超新星。(相比之下,1998至2000年间,在美国加利福尼亚大学伯克利分校进行的,目前为止最先进的超新星自动搜寻项目总共也才发现了96颗超新星而已。)

同罗森伯格一样,弗里曼也曾是位理论物理学家,却因要设计实际的实验而转到了观测研究方向。现在,他必须面对实验任务中的现实问题。“采集数据,难,”他说,“处理数据,也难。”

弗里曼和他的研究组将巡天计划的观测任务分拆成四个方向,每个方向都会重点研究暗能量的某一特定性质。其中一个方向就是专注于分析一类名为Ia型超新星的爆发恒星,它们在宇宙空间里可以起到“里程碑”的作用,其亮度揭示了它们与地球的距离,而颜色则可说明它们正以多高的速度离我们远去。将许多这样的“里程碑”综合到一起,就能看出宇宙的膨胀是如何随时间变化的。其他三个方向则是研究星系成团的不同模式。引力趋向于将一切聚合在一起,暗能量则趋向于让它们分散开。找出星系团在宇宙时间尺度上的演化规律,就能发现暗能量的效应有多强。

在最简单的暗能量模型中,暗能量是真空的一种恒定而普遍存在的特征。物理学家发现,粒子物理学的标准理论可以解释这种能量的存在,只是得出的预测值大了10120倍。(有时,这也被称为整个物理学中最糟糕的预测。)如何解释比这小得多的实际值,是万有理论候选理论需要经受的最重要的考验之一。天文学家同样也不清楚暗能量是否真的是恒定的。如果弗里曼最后发现暗能量在随时间变化,万有理论就又多了一个需要解释的问题。

然而,在到达那一步之前,还有一个更基本的问题有待解决。“我们假定暗能量是宇宙加速膨胀的驱动力,但我们无法确定这一点。也有另外一种可能,即在最大的尺度上,广义相对论并不适用。”弗里曼说。经过修正的相对论或许有与暗能量类似的效应,这个问题他还要进行仔细研究。无论如何,必须出现一个超越爱因斯坦的理论,而暗能量巡天项目将有助于找到它。

宇宙是张全息图?

暗物质和暗能量虽然奇特,但也还能看作是对我们熟悉的宇宙的修修补补,无非是给爱因斯坦已经认识到的现实添加一些额外的粒子或场而已。但是,如果这个现实本身就需要进行调整,才能得到一个更加完备的理论呢?如果时空本身还有未被探测到的,无法由广义相对论描述的新性质呢?

美国费米国家加速器实验室粒子天体物理学中心主任克雷格·霍根(Craig Hogan)正在通过一种被他称为“全息仪”(Holometer)的实验,探索这个令人头痛的问题。他的目标是弄清空间和时间是否由基本单元构建而成。或者说,我们的宇宙本质上真的是由滴答流淌的时间和可以用尺子量度的空间构成的吗?有个时空观非同一般的理论认为,我们生活在三维宇宙里只是一种幻觉。如果能将空间充分放大,可以观察到比原子还要小10万亿万亿倍的尺度,就会看到二维的“像素”。这些像素只有从大尺度观察时,看起来才会是三维的,和电视画面是由屏幕上一个个像素点构成的道理一样。

每一个这样的单元都遵循量子规律,例如,它们的位置都天然具有一定的不确定度。在大尺度上,空间看似连续,正如爱因斯坦认为的那样,但它背后其实隐藏着量子结构。这样由像素构成的宇宙,将迫使量子力学融入相对论,从而移除了创立物理学统一理论的一个关键障碍。

这个看似三维的宇宙来源于二维实在的设想被称为全息原理,霍根的实验也因此得名。同时,“全息仪”(Holometer)在英语中也是一个双关语,它还有“测高计”的意思,是16世纪时的一种精密测绘仪器。目前正在费米实验室里采集数据的“全息仪”,同样是用来以空前的精度测量地形的。该设备使用一束被分为两股,沿两个不同导腔传播的激光,两束激光随后被镜面反射,最后重新合为一束。如果空间确实具有量子结构,与每一个“像素”相关的位置不确定性应该会在该仪器中产生一个振荡,从而对两束激光带来影响,让它们的相位不再同步。从理论上讲,“全息仪”能测量到阿米级别的位移,即10-18米。

然而,这或许仍不够小。霍根的一些同事已经警告过他,最基本的空间量子结构可能更加微小,小到无法用实验探测出来。可他却将这些怀疑看作对自己的激励。就在我们谈话的过程中,他似乎对自己的实验让美国斯坦福大学的伦纳德·萨斯坎德(Leonard Susskind,全息宇宙概念的主要建立者之一)极为恼火感到尤其开心。“关于全息原理如何运作,伦尼(伦纳德的昵称)有他自己的想法,而(我所做的)同他的意见完全相左。他十分确信我们不可能发现什么。去年,我们在一次学术会议上见过面,当时他说如果真的能观测到激光相位不同步,他就自杀,”霍根回忆道。

他们的争论应该很快就能平息。全息仪进行一个小时的数据采集,就可以达到接近普朗克尺度的灵敏度。霍根认为,在该尺度上,颗粒状的空间结构或许就会开始显现了。他预测,完整的答案可能在一年内浮现。到那时,必然会有一些事情发生,只是他现在还不确定会是什么。“不管是我们最终什么也没发现,还是确实发现了些东西,都能起到验证现有理论或限制它们参数的作用。没人知道究竟会发生什么。”

爱因斯坦的梦想

听了霍根的评价后,我很想同萨斯坎德聊聊,听听他的看法。同整日里思索,沉迷于数学的理论物理学家的标准形象相反,萨斯坎德很快就谈到了那些可以用实验检测的理论。他说:“人们在背后议论理论物理学家,认为我们沉迷于自己不切实际的空想,不考虑证伪的问题。这是胡说。我们都十分重视可证伪性。”但他声称,即使存在一种实验方法,“全息仪”也不是正确的选择。

萨斯坎德认为,更合理的研究是要将目光投向可观测宇宙的边缘,去寻找支持弦理论的证据。在那个理论中,所有粒子和力都是能量“弦”的不同振动模式,因此弦论可以为它们提供一个统一解释。(这些“弦”和宇宙弦不同,后者可能是时空缺陷。)此外,弦论还能对宇宙大爆炸时的物理状态做出预测。更加引人注目的是,一些版本的弦理论(萨斯坎德就正在研究这个)甚至对更早阶段(即我们的宇宙诞生之前)的状态也做出了预测。萨斯坎德认为,从来自我们宇宙最边缘的辐射中,天文学家或许能发现大爆炸之前的宇宙所留下的痕迹。

不过他认为,接下来最有可能的让统一物理学取得进展的还不是实验或观测,而是对黑洞和时空的集中数学分析。“(物理学的)大事件将在随后的5到10年内发生,”萨斯坎德预言,“我不是说我们将会得到完备的万有理论,我们还差得远呢。但融合引力和量子力学的努力将会取得重大进展。”

当这样的融合最终实现时,萨斯坎德(当今大多理论学家也是一样)希望看到量子力学是主宰,而引力和广义相对论将被迫融入前者的框架中。不过,由于最初为我们开辟这条道路的是爱因斯坦,所以只有让当今爱因斯坦理论的主要拥趸之一、加拿大安大略圆周理论物理研究所的物理学家李·斯莫林(Lee Smolin)作为本文最后一位发言人,似乎才够公平。

斯莫林确信,在追寻终极理论的征途中,许多沉迷于量子力学的同行们眼光都太狭窄了。“只有作为一个子系统理论时,量子力学才是合理的,”他说,“但广义相对论不是一个描述子系统的理论,它描述的是作为闭合系统的宇宙。”如果想将宇宙作为一个整体来理解,就必须像爱因斯坦那样,用相对论的眼光来看待它。

通过这种研究方式,斯莫林得出了一个令人震惊的假说,即物理定律或许也在随时间变化,宇宙则能留存有关于自身历史的记忆——他称之为“位次原理”( principle of precedence)。这样一来,他的眼光超越了量子力学中某些还未能解释的特定细节(例如这个场的强度,或那个粒子的质量),将它们全部看作单一、闭合的宇宙系统不断发展的属性。他甚至已经想出了测试自己观点的办法。

“如果可以建立一个庞大且复杂,但仍能用一个纯量子态描述的系统,自然将对应产生一些新的条理和规律。可以设想使用量子元件来进行这样的研究,”斯莫林说。在实验室里多次建立同样的系统后,自然或许就会开始发展出对某一特定量子态的趋向性。“从实验的噪声中分辨出(这个趋势)将十分困难,但也并非不可能。”

虽然斯莫林不想让自己显得很神秘,但不知为何,我总觉得他侃侃而谈的似乎不是现实的宇宙,而是爱因斯坦不灭的精神。100年前,有个人单枪匹马的开创了一条理解宇宙的新途径。60年前,那个生命消逝了,正如所有终会消逝的生命一样。但是,爱因斯坦的思想依然在今天的研究者身上留下了鲜明的印记。他们设计了一个又一个新的实验,只为继续追寻那个旧日的梦想。源自爱因斯坦的这股推动力似乎不可阻挡,它让今天的物理学家追随爱因斯坦的脚步,去挖掘更深层次的真相,探求更高层次的智慧。

请 登录 发表评论