启动太空经济

撰文 戴维·H·弗里德曼(David H. Freedman)

翻译 虞骏

两年前,已故著名演员、《星际迷航》(Star Trek)中斯科提(Scotty)的扮演者詹姆斯·杜汉(James Doohan)获准参与了他人生中的最后一次探险,提供这一机会的是太空探索技术公司(Space Exploration Technologies Corporation,简称SpaceX)。这家公司总部设在美国加利福尼亚州的霍索恩,成立于2002年,从事着一项任何一家新兴企业都未曾涉足的业务:绕地轨道飞行。2008年8月,SpaceX公司对自行设计制造的“猎鹰1号”(Falcon 1)火箭进行了第三次试射,杜汉的骨灰被安置在这枚以液氧和煤油为燃料的火箭顶端,准备发射到绕地轨道。然而,仅仅飞行了大约两分钟,杜汉的最后一次探险之旅就提前结束了——火箭一二级分离过程中,第一级撞上了第二级。至此,SpaceX公司的火箭进行了三次试射,全都以失败而告终。

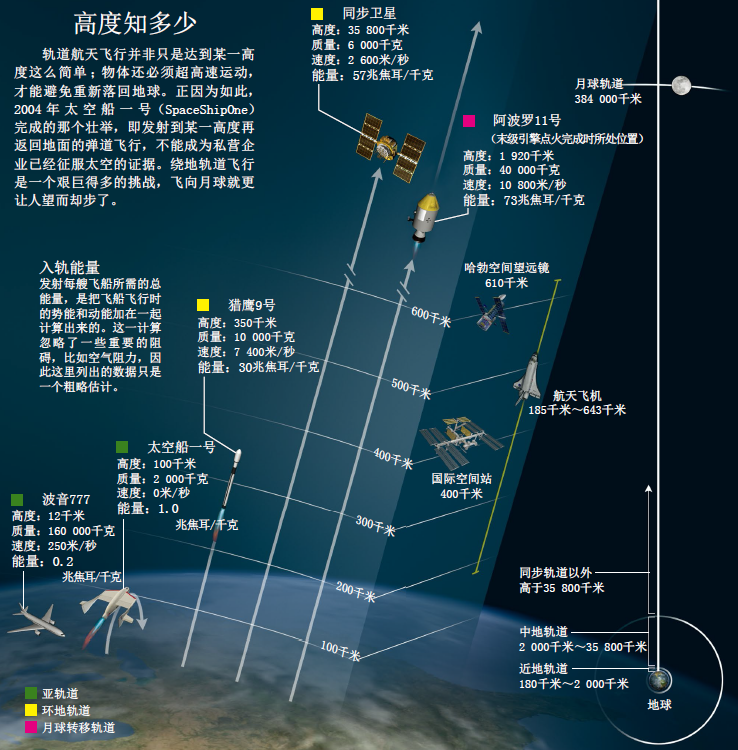

好吧,你还指望能看到什么别的结果吗?如此冷嘲热讽的,有美国航空航天局(NASA)里的老前辈、航天项目的执行者,还有那些抱着传统观念不放的人——他们笃信,只有工程师、技师和管理人员构成的庞大团队,在获得数十亿美元资金投入之后,再经历长达数十年的研发周期,才能承担起将有效载荷——特别是人类,安全送入地面以上数百千米绕地轨道的任务。毕竟,太空还是太严酷了。小型私有企业或许有能力发射一艘小巧的特技飞船,摇摇晃晃地爬升到几十千米以上的高空,就像企业家兼工程师布尔特·鲁坦(Burt Rutan)在2004年赢得X大奖(X-Prize)的那次壮举一样。但是,与NASA多年来利用航天飞机(space shuttle)和国际空间站(International Space Station)开展的各类任务相比,这样的成就只能算是刚刚摸到门槛。如果你想进入绕地轨道,100千米只不过是起步,抵达这一高度时你最好是在全力加速,因为只有速度提高到7千米/秒,有效载荷才能在地面上方300千米处绕地球旋转而不至于掉落下来。

既然如此,那美国奥巴马政府又是出于怎样的考虑,才会在2010年2月宣布,NASA应该从根本上放弃载人飞船业务,转包给私营企业来经营呢?按照这一规划,迄今为止投资在“星座计划”(Constellation)上的90亿美元,绝大多数将被NASA一笔勾销。“星座计划”原本的目标是研制能够替代航天飞机将宇航员和补给物资运送到空间站、最终前往月球的下一代飞船(参见《环球科学》2007年第11期《乘“猎户座”飞船去月球》一文)。而现在,情况完全反了过来——NASA将向SpaceX这样的新兴企业提供创业基金,然后签约购买船票,搭乘他们的火箭前往空间站。

这是一个天真幼稚、不顾后果的计划,许多人异口同声地指责。最响亮的反对声来自于太空时代的标志性人物、前宇航员尼尔·阿姆斯特朗(Neil Armstrong),他嘲笑了认为“私营企业已做好准备从NASA手中接管业务”的观点:“要达到最起码的安全性和可靠性,必须花费好几年时间,还要有可观的资金投入。”阿姆斯特朗和其他一些人坚信,把发射入轨业务交给私营企业,将使载人航天探索大幅度倒退——这还只是最好的结果。如果私营企业失手,甚至造成灾难性后果 (许多人相信这样的事情迟早会发生),将人类送入太空的伟业就可能陷入长期甚至永久停顿。一旦NASA规模庞大的载人航天团队被解散,重建所花的时间和金钱可能超过任何人愿意承担的极限。然而,尽管存在这么多顾虑,2010年秋天,美国国会还是以微弱优势投票通过了这一计划。

这确实是一场豪赌,存在真正的风险,但并不意味着这次就一定押错宝了。不止一条理由让我们相信,私营公司很快就能证明,他们可以胜任将人安全送入绕地轨道的任务,而且会比NASA运作过的所有大型项目都更便宜、更可靠。而这样的成功又会反过来开启一扇颇有“钱途”的大门,通向30年来因为载人航天探索几乎止步不前而导致大多数人甚至已经不再幻想的太空旅行之梦——因为这不仅将为极少数宇航员开通前往空间站的航班,更将为众多科学家、工程师,甚至纯粹为了获得极大快乐想在外太空呆上几天甚至几个星期的我们这些人,铺平登天之路。更有甚者,这批太空游客还能迅速启动一个自给自足的轨道产业,它将确立人类在太空、火星乃至更遥远深空中的位置,远比星座计划及其他任何传统太空计划所能做到的要稳固得多。

放手

当然,依靠商业机构来建造飞船并不是什么新鲜事儿。已经运送许多NASA宇航员进入过太空的各类非凡的航天器,一直是由多家公司研制和建造的。按照新的计划,改变的将是NASA与私营企业合作的方式。与美国五角大楼一样,NASA在雇佣承包商时采用的也是“照本加成”(cost-plus)的策略,这意味着NASA会报销这些公司花费在项目上的所有费用,此外还要支付一定的利润——对承包商而言,他们是稳赚不赔的。

专家承认,照本加成的合约方式会抬高项目的成本和复杂性,因为往项目里添加的功能越多,承包商赚的钱就越多,NASA将来被指控由于不舍得花钱而搞砸任务的风险也越小。许多人都说,正是因为这样,NASA的载人航天努力才会被每次飞行要花十多亿美元的航天飞机死死地困在近地轨道上长达30年,而且由于高额成本极大地限制了飞行次数,载人航天距离取得成果也还差得很远。至于星座计划,批评者警告说,我们会看到同样的浪费,而且金额会更大。

新计划里“按产品付费”的模式也并非没有先例可循,道出这一点的是美国金牛集团(Tauri Group)资深分析师保罗·格思里(Paul Guthrie),这家航天及国防咨询机构位于弗吉尼亚州的亚历山大。格思里说,自第二次世界大战以来,美国政府就特别重视在那些不可预测却具有巨大潜在商业回报的工业科学和技术上投入巨资,这些投资为生物技术、计算机、网络产业等诸多领域的蓬勃兴起铺平了道路。跟今天的绕地轨道飞行产业一样,那些产业在它们各自的萌芽阶段也曾在技术和商业方面遭遇过令人气馁的难题,但那些困难都在政府计划的帮助下被一一攻克了。当年那些政府计划的做法,与NASA的新计划几乎如出一辙:政府向各个公司提供发展资金,并在这一产业改良产品、发展规模经济时成为它们雷打不动的买家。举例来说,美国国防部在20世纪70年代初就是许多微芯片制造厂商的主要投资者兼主要买家,直到摩尔定律和加剧的竞争让芯片的性能出现了惊人的进步,也让价格出现了大幅的下降。

没有人知道太空旅行产业会不会也存在一条摩尔定律,但肯定没有哪条会规定,太空旅行必须永远如此昂贵。在奥巴马的新计划下参与竞争的公司,将不得不想办法节约成本。如果他们超出预算,多出的部分就得由自己埋单;如果他们在预算内完成了,省下的部分就落入自己的腰包。换句话说,多省一分钱,他们就能多赚一分,而不像原来那样,只是政府少花了一分,并不能给他们带来更多利润。

SpaceX公司,是新的太空产业当仁不让的领军企业,一直在为把握这一赢利机会而努力奋斗。通过自行生产阳极化铝螺栓,他们已经将这一零件的标价从15美元削减到了30美分;他们还大幅降低了隔热板中所用碳基绝热材料的成本,方法是研制出自己的配方,绕开业界的唯一供应商;他们也不必再支付一大笔费用专门定制特殊形状的锥形管,这种管材在航天飞机上用于制作能够避免产生湍流的火箭发动机排气管——相反,他们提出了一种新的设计方案,把便宜且直径固定的管材弯曲成螺旋形状,用来平顺火箭发动机喷出的气流。

为了鼓励这类创新,NASA必须放手。多年来,该机构一直在对供应商说,他们想要如何如何建造太空船,任何细节都不放过;而按照新的计划,NASA只需要说明他们想要的最终产品能够完成什么任务即可,例如将特定重量的有效载荷送入轨道。NASA负责方案分析的研究组组员菲尔·麦卡利斯特(Phil McAlister)说:“我们不会过分苛求承包商采用我们希望的方式来实现要求,我们只会把高规格的目标罗列出来,给他们最大的自由度采用任何手段去实现它。然后,等到某个特定的时间点,我们会对已经达成的目标进行验收。我们将提供一切必要的监督,确保这些目标能够达成。”为了帮助这些公司把太空船设计得尽可能简单和有效,新的NASA计划还放弃了星座计划中要求入轨飞船能够继续前往月球的要求。相反,他们的任务只是要将人和货物安全且廉价地运送到空间站,然后返航。

砍掉前往月球的任务招来了一些攻击,但那些任务实际上只不过是演习,载人航天探索真正的长期目标依然是将人类送上火星。无论反对者向公众暗示了什么,新的计划都没有要求NASA削减用于太空探索的开支,也没有要求他们放弃更长期的载人航天探索计划。相反,这一计划默认了这样一个事实:要实现载人登陆火星再成功返回地球,我们还需要取得重大的技术进步,而星座计划远远做不到这一点。新的计划将NASA解放了出来,不必再把所有资金和专家投入到轨道发射领域,从而让NASA能够抽出必要的精力,去攻克登陆火星所必须的技术难关。“该计划的宗旨就是要降低NASA近地轨道业务的成本,对它进行更好的管理,从而让NASA能够将工作重心移到研究开发、地球科学和空间科学上去,” 美国科罗拉多泉市一家航天及国防咨询机构Astroconsulting International的总裁、美国空军军官学院 (U.S. Air Force Academy)艾森豪威尔航天及国防研究中心的合作研究者埃利加·萨德(Eligar Sadeh)说。事实上,新计划还要求NASA在未来几年内增加预算。从许多方面来看,该计划打算把NASA重新转变成纯粹的研究开发机构,把“到此一游”式的近地轨道业务外包给民营承包商,这都是让NASA重现20世纪60年代阿波罗登月时期那段光辉岁月的一种尝试。只不过这一次,火星将成为下一个“月球”。

创业

如果这些公司都失败了,无法像星座计划原本可能做到的那样提供安全、可靠的轨道飞船,或者他们的成本反而要高出许多,那么对承包商的鼓励、宽松的管理,以及NASA由此节省下来的开销,回过头再去看时就会显得不那么明智了。私营机构能够安然度过这一难关吗?尽管现在回答还太早,但一些积极的信号已经出现。2008年9月,就在詹姆斯·杜汉的骨灰被那次失败的火箭试射炸得灰飞烟灭之后仅一个月,SpaceX公司的“猎鹰1号”就成了进入绕地轨道的首枚私有液体燃料火箭。不到一年,“猎鹰9号”(Falcon 9)也成功发射入轨,这种威力更大的火箭是设计用来有朝一日发射载人飞船的。

SpaceX公司成功进行的火箭试射令人鼓舞,但实际上,这也是迄今为止能够证明私有企业或许可以成功的唯一可靠证据。正在加速研制轨道飞船准备参与竞争的其他私营企业,目前仅有一家位于美国弗吉尼亚州杜勒斯的轨道科学公司(Orbital Sciences),不过目前他们还没有进行过试射。两家公司都雇佣了航天领域一些最受敬重的管理者和工程师,但是在预算大幅削减且没有大批NASA工程师透露设计细节的情况下,现在还不可能知道是否有某家公司最终能够拿出合格的飞船成品。

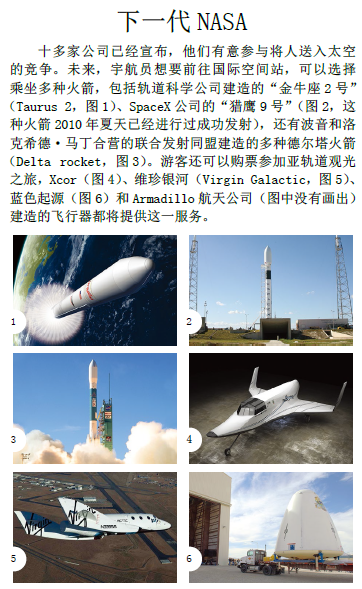

不过,没有人说他们做不到这一点,美国乔治·华盛顿大学空间政策研究所(Space Policy Institute)前所长约翰·M·洛格斯登(John M. Logsdon)说,只要给个机会,他们或许就能成功。洛格斯登还说,他们研制飞船最终花费的资金大概要低于星座计划中研制飞船的费用,不过这些飞船不一定会更加可靠或更加高效——至少未来5到10年内制造的飞船不可能做到这一点。“在第一轮竞争当中,由于政府放松了监管,研制成本很可能会下降,”他说,“但在第二轮竞争中,我们会看到其他几家企业加入进来,或许要到那时才会出现真正的创新。”还有一些刚刚创办但有可能实力雄厚的航天公司据说也打算加入竞争,包括亚马逊公司创始人杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)创办的蓝色起源公司(Blue Origin)、软件巨头约翰·卡马克(John Carmack)创办的Armadillo航天公司,以及火箭制造领域几家资深企业合办的Xcor航天公司(参见左侧插文)。

航天产业也不会仅仅局限于研制将人送入绕地轨道的飞船。如果发射成本降低导致越来越多的人进入绕地轨道,他们不太可能全都挤到国际空间站里去居住,这一问题的解决方案早就准备好了:美国北拉斯韦加斯的Bigelow航天公司已经生产了一些可以膨胀的容器,它们的标准化元件送入太空后可以组装并膨胀成供人居住的轨道舱。其他公司也很可能会一拥而上,提供太空起居室、实验室、贮藏室和建筑设施。不过,那些正如火如荼展开新一轮太空竞赛的国家,会给航天产业带来更激烈的竞争。日本和印度已经带着他们的轨道发射能力加入了战团。

传统的航天承包商可能也会加入奥巴马的新计划,竞争部分业务。那些公司显然能够建造可以运行的太空飞船,唯一的问题是,这样的飞船在固定价格规则和成本削减的双重压力下还能不能造得出来。由波音公司和洛克希德·马丁公司合营的联合发射同盟(United Launch Alliance,ULA)已经在提供有效载荷的发射服务了,价格是每次发射1亿美元——与NASA的发射费用相比算便宜了。尽管价格是SpaceX公司预期标价的4倍,但联合发射同盟的可靠性记录非常突出。波音公司负责太空探索业务开发的副总裁杰恩·施纳尔斯(Jayne Schnaars)说:“如果是在固定成本下运作,而且没有顾客在背后事无巨细地复查我们做的每一件小事,我们也可以轻装上阵。”

轨道经济

奥巴马新计划可能带来的最大潜在回报,就是有机会将轨道飞行的费用降到够低,足以启动一个良性循环:价格下跌会导致更多的人愿意去航天飞行,而参与飞行的人数越多,规模经济和竞争加剧又会进一步降低价格,如此反复循环。如果参与飞行的人数多到一定程度,给建造更多轨道基础设施提供了足够的理由,这一良性循环还会得到加强:建造更多基础设施意味着人们在太空中有更多地方可去,有更多事情可做,这会吸引更多的人进入太空,进而带来更多的基础设施。于是,突然之间,我们就有了一个轨道经济。

会有足够多的人排队买票,让发射入轨业务变得有利可图,进而推动竞争、降低成本、带来创新吗?在NASA会支付的费用之外,如果找不到一条真正的赢利之路,太空中就不会有私营企业的立足之地。“太空有可能是下一个互联网,为美国经济的长期增长提供一个源头,”金牛集团的格思里说,“但这一切都被笼罩在这样一个问题的阴影中,即那些市场将会如何发展。”

可以肯定,这样一个市场已经存在了——航天飞机一直在为这个市场提供服务。美国和许多其他国家渴望把科学家和技术人员送到国际空间站,在零重力环境下展开健康、生物、化学研究,或者对安置在那里用来观测地球或太空的设备进行调试——这样的渴望未来仍将继续存在。(按照奥巴马计划的要求,国际空间站上有人值守的运行时间将从2015年延长到2020年。)如果新的竞争性太空产业能将发射入轨的价格降低至500万美元,就会有更多国家愿意派遣更多的科学家。不过,对于大多数拨款机构来说,如此大幅度下降之后的价格很可能还是太高了。尽管每年可能会有几十人购票前往太空,但无论如何达不到几百人。

如果零重力制造业看上去真的有利可图,轨道经济蓬勃发展的前景就会被大大看好。不过现有迹象还不能算是令人鼓舞。几乎没有重力的环境(实际上那里还是有重力的,只不过轨道上的物体一直在自由落体,无法“感受”到重力),能够生长出异常巨大和纯净的晶体,制造出形状呈完美球形的轴承及其他产品,调配出完美的非均匀系化学混合物。无论这类不同寻常的产品和物质能够带来多少升值,在太空中建造并运营一家工厂、将原材料送上去、再把最终产品运下来所需的成本,都足以将升值赚到的利润再倒赔出去上千倍——至少目前已经发现的所有东西全都如此。XM卫星广播公司共同创始人、美国华盛顿特区投资太空相关新兴企业的风险投资基金SkySevenVentures的主席朗·莱文(Lon Levin)说:“就算附近有一颗小行星由钻石构成,到那里去开采钻石再送回来的成本之高,都会让这单生意稳赔不赚。”

一些只能在微重力环境下制造、价值却高得令人难以置信的药品或纳米材料或许还有待发现,尽管只是存在这样一种可能性,但一些产业界的研究人员肯定会搭乘飞船前往绕地轨道去寻找这样的应用。“高到让人无法承受的入轨成本,一直限制着这些实验研究的开展,”波音公司的施纳尔斯说,“随着入轨成本的下降,越来越多这样的实验研究会开展起来。如果数量足够多,那就会有更好的机会成功找到这样一种材料。”格思里指出,或许只需要一个这样的发现,就能催生出一个足够巨大的太空制造业,真正推动轨道经济发展壮大起来。

不过,大多数观察家都认同,短期内最有增长潜力的市场是太空观光。自2001年以来,俄罗斯已经利用“联盟号”飞船(Soyuz)将7位游客送上了国际空间站,其中一位还飞过两次,价格从3 000万到5 000万美元不等。如果价格大幅下调,太空游客的人数肯定会飙升。“我们知道而且也只知道一个市场事实,那就是前往国际空间站观光的市场需求并不为零,”莱文说,“我们知道有一批人愿意支付1 000万到2 000万美元去那里一游。如果价格朝着100万美元一路下探,会不会有数百人买票?这是有可能的,而且可能会成为一桩真正的生意。”抽奖式的售票方式——花100美元购买万分之一赢得太空之旅的机会,还会进一步提高销售量。

莱文和其他观察家还指出,有一场轮盘赌正在暗中开盘:正在萌芽的轨道观光业有可能会在某一时刻不幸遭遇事故,导致至少一位游客死亡。投资咨询公司Technology Ventures的首席执行官舍曼·麦科克尔(Sherman McCorkle)断言,这样的悲剧一旦发生,太空观光业务可能立即就会灰飞烟灭。这家咨询公司位于美国的阿尔伯克基(Albuquerque)——就在此地以南仅240千米处,对航天产业的蓬勃兴起前景看好的新墨西哥州,正在斥资3亿美元建造一座“太空港”。“如果第7位太空游客在发射入轨时失败了,那很可能在随后的很长一段时间里,都不会再出现第8位太空游客了,”麦科克尔说,“企业界对付失败的习惯做法是在问题出现之后再来不屈不挠地修复它,这种做法在卫星通讯领域能行,但在太空观光领域就不可行了。”

另一方面,与美国科罗拉多大学合作创办太空创业eSpace中心的斯科特·蒂比茨(Scott Tibbitts)主张,无论是风险还是灾难,都无法阻止大部分潜在市场的发展。“社会会善意地看待探险旅游中存在的风险,”蒂比茨说,“1996年8名登山者在尝试攀登珠穆朗玛峰时丧生,随后珠峰商业探险活动的销售额一路攀升;有跳伞者意外丧生之后,也没有人说要关闭整个跳伞行业。公众对太空中风险的承受能力会不断升高,特别是在每个座位的价格降到100万至500万美元之后。到了这一价位,可能会有一大批人排着队让某家公司尽可能快地送他们上太空。”

除非某种替代方案能够很快出现,太空观光很可能会成为轨道经济的支柱产业——至少在几年之内,这一产业会缓慢增长。洛格斯登说:“一个规模有限的市场,在可以预见的未来,显然是存在的。”为百万富翁提供探险观光服务,对于实现我们的太空探索之梦来说,似乎是一个既肤浅又很不靠谱的支点,但这有一定的道理。资本运作是人类迄今发明过的最强大工具,而推动我们走出地球家园是人类最雄心勃勃的项目。想要实现太空梦想,把两者结合在一起或许是最好的办法。

请 登录 发表评论