在实验室里“种”牛排

撰文 尼古拉·琼斯(Nicola Jones)

翻译 石小东

对于自己在实验室培育出的“赝品”猪肉,马克·波斯特(Mark Post)一直不敢下口。据他所知,唯一一个吞食过一块这种软不拉几、颜色苍白的肌肉组织的人,是俄罗斯一家电视台的一名记者。他曾在2010年造访波斯特的实验室,拍摄这项研究的纪录片。“他用镊子从培养皿里夹起一块肉就塞进嘴巴里,我都还没来得及说话,”波斯特说,“他的评价是没味道、嚼不烂。”

波斯特就职于荷兰埃因霍温理工大学(Eindhoven University of Techno-logy),处在“人造肉”研究领域的最前沿——也就是培养动物的肌肉细胞,让它们变成一块块瘦肉。他的终极目标是研制可以乱真的“人造牛排”,让人类不再通过宰杀家畜的方式获取肉食。短期内,如果能弄到足够的研究经费,波斯特希望能用人造猪肉糜制作一根美味的香肠,然后把这根香肠放在提供初始细胞的那头活猪旁边,一起展示。

最初,波斯特是做组织工程研究的,想把干细胞转化为肌肉,用于再造外科手术。但在几年前,他改变了研究方向,开始培育可食用的“人造肉”。“我意识到,无论是在环境、健康方面,还是在解决粮食危机的问题上,‘人造肉’所能产生的效益,比我在过去20多年里从事过的任何医学研究都要大得多,”他说。一位素食者耗费的水仅为一位肉食者的35%,耗费的能源仅为40%,主要原因在于用粮食饲养家畜非常低效,会浪费很多资源。未来,如果“人造肉”能普及,肉食者耗费的资源将和素食者相近。

两年前,为了鼓励人们积极寻找可以替代动物来源的肉食获取方案,总部设在美国弗吉尼亚州诺福克市的人道对待动物组织( People for the Ethical Treatment of Animals )宣布,将为首家在2016年前把合成鸡肉销往美国至少六个州的公司颁发100万美元的奖金。在荷兰,一个科学家团体也说服政府,为他们拨款200万欧元(相当于260万美元)用于2005年-2009年的“人造肉”研究。

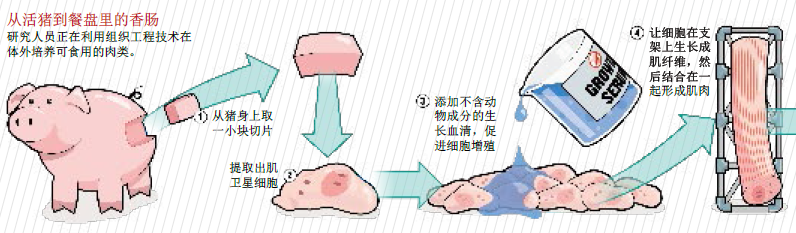

在这些奖励政策的帮助下,一些基本难题已得到解决:利用人体组织工程技术,从肌肉中分离成体干细胞,让它们在培养基中自我复制,产生更多细胞,最后把这些细胞融合在一起,形成几厘米长的“肉条”。但要想高效生产能得到市场认可的廉价“人造肉”,还须投入更多资金,给予科学家更大的支持。波斯特预计,制造出一根他设想的那种香肠,就需要1年的时间和至少25万美元的资金投入。

细胞来源

科学家首先要解决的问题是,选择哪种细胞作为原材料。胚胎干细胞由于可以无限传代,可作为成本低廉的原材料,不断培育“人造肉”。但是,从家畜身上分离胚胎干细胞的尝试均告失败。目前,大部分研究都用的是肌卫星细胞(myosatellite cell),这是一种成体干细胞,负责生长和修复肌肉。通过肌肉活体切片这种基本无害的方式,科学家可以从猪、牛、羊或鸡身上提取肌卫星细胞,然后利用酶或毛细管,从中选取特性理想的目标细胞进行培养和增殖。

美国纽约杜鲁大学荣誉退休教授莫里斯·本杰明逊(Morris Benjaminson)更青睐另一种方法:把整块切片样本都放在培养皿中培养。“我们没有考虑太多,”他说,“我们没有把切片组织分解为单个细胞,再把它们重新组合在一起。” 2002年,本杰明逊利用这种方法在实验室中培养金鱼的切片组织:通过向培养皿注入金鱼肌肉的粗提液,只用了一周多的时间,就使切片组织增大了79%。不过,本杰明逊的方法能否用于大规模商业生产,目前尚不清楚。

肌卫星细胞存在一个根本缺陷:它只能分裂几十次,这可能是因为染色体末端的保护性“帽子”——端粒会随着分裂次数的增加而缩短。有几种方法可以提高肌卫星细胞的增殖能力:一是向细胞引入能修复端粒的端粒酶基因;二是插入促进肿瘤生长的基因,美国加利福尼亚州帕洛阿尔托市一家新成立的Mokshagundam生物技术公司正在研究这种方法。但是,经过基因修饰的“人造肉”很可能遭到消费者的抵制。还有一种方法是,从幼年动物身上提取肌卫星细胞,完善培养体系的其他环节(如培养基),最大程度地提升这类细胞的增殖能力。

目前,波斯特在培养猪肌卫星细胞时,使用的是常规细胞培养基,其中含有的胎牛血清一般来自死牛,大大影响了人造肉的质量。培养基中还含有不利于人体健康的抗生素和抗真菌药物。“也许你会对其中一些药物过敏,但你根本不知道,”波斯特说。

不含动物成分的培养基由植物或微生物的提取液制成,但与动物性培养基一样,这类培养基也价格不菲:目前,培养基的费用大约占“人造肉”原料成本的90%。而且,它们的配方受专利保护,很难按客户的需求定制。舞菇(maitake mushroom)碎屑或许是一种较好的替代选择,本杰明逊发现用这种培养基的效果与小牛血清差不多。荷兰阿姆斯特丹大学研究“人造肉”的科学家也在开发便宜的培养基,不过目前还没有人研制出可以大量生产廉价且不含动物成分培养基的方法。

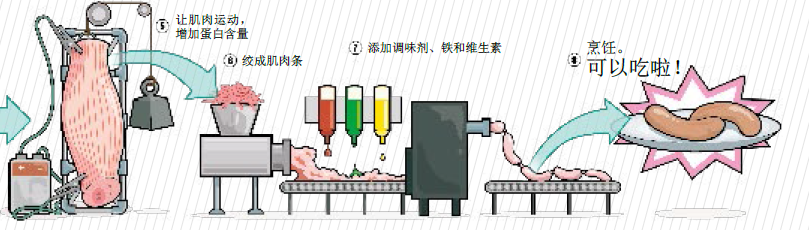

锻炼人造肌肉

在支架上生长的肌卫星细胞会融合成肌纤维,然后集结成束构成肌肉。但实验室“组装”的肌肉不仅软弱无力,而且没有固定形态。为了让肌肉吸收蛋白,鼓胀起来,它需要一些运动。研究人员把肌纤维固定在两个锚点之间,当锚点产生一股自然张力时,肌纤维就会开始收缩,对抗这股张力。利用这种方式,波斯特在几周时间内,让一块肌肉的蛋白含量从100毫克增加到了800毫克。他还施加了10伏的电压,随时刺激肌肉。电刺激能使肌肉中的蛋白含量增加到1克。不过,这种方法太耗电,在大规模生产时,可能会使成本飙升,因此波斯特的研究小组想模拟出能让肌肉收缩的化学信号。

美国查尔斯顿南卡罗来纳医科大学的弗拉基米尔·米罗诺夫(Vladimir Mironov)则在几丁质微粒制作的支架上培育“人造肌肉”。几丁质可从蟹类或真菌中提取,这种物质制成的支架会随温度的变化扩张和收缩,对于在支架上生长的肌肉来说,这无疑是一个天然的“健身场所”。

如果“人造肉”厚度达到200微米,肌肉内部的细胞就会因为营养不足和氧气缺乏而逐渐死亡。波斯特干脆培育了多块薄薄的肌肉片,反正这些肌肉会被绞碎灌进香肠。米罗诺夫等其他科学家正在用美国航空航天局(NASA)研发的、仅有搅拌机大小的生物反应器,研究肌肉在太空低重力环境下的生长情况。这种条件有助于防止肌细胞之间过于紧密,可以改善氧气和营养物质的运输。

“人造肉”要实现工业化生产,就得定制大型生物反应器。米罗诺夫估计,商业化的“人造肉”生产设备将会是五层楼高的庞然大物——这就意味着,为此投入的资金也将是巨大的。而且,这种装置仅能生产肉糜。要想鼓捣出整块的牛排,科学家得在“牛排”中构建一个血管系统。要想吃到这种牛排,大概要等到几十年之后了。

资金难题

科学家很少提“人造肉”的味道,或许是因为他们从未尝过。在美国,由于担心违反食品及药品管理局(FDA)的相关条例,或被误认为在炒作,科学家都尽量不去品尝实验室合成的任何食物。

科学家通常认为,如果他们能让“人造肉”的结构与天然猪肉相类似,那么两者的味道也会差不多——特别是添加了调料之后。所幸,肌卫星细胞也能转化成脂肪细胞,改善“人造肉”的口感。Mokshagundam 生物技术公司的目标就是把各种类型的肌肉细胞和其他细胞混合在一起,生产出具有肉鲜味、类似于罐头猪肉的人造肉产品。科学家还要想办法向“人造肉”中添加铁、维生素B12之类的营养物质。

这样的生产方式成本会很高。粗略估计,第一代“人造肉”的成本大概为3 500欧元/吨(除去所有形式的补贴,养鸡场出产鸡肉的成本为1800欧元/吨)。米罗诺夫认为,开拓前期市场最好的营销方法是把“人造肉”包装成吸引富人和名人的功能性食品,比如添加促进健康或抑制食欲的化学物质。还有一种方法是,利用稀有动物甚至灭绝动物的细胞(假定有少量细胞被保留下来)来制造肉质食品,然后以此为噱头来占领市场。长期来看,“人造肉”的主要受众应该是素食主义者、环保人士和其他一些不愿杀生的人。

波斯特等科学家认为,经费短缺是“人造肉”研究最大的难题。波斯特从荷兰政府拿到的经费在2009年就已用完,虽然他培育出了数百条猪肉,但制作一根香肠就需要数千条。目前,几家联盟组织在极力推动这项研究,会提供一些小额资助。但除此之外,科学家就没有其他资金来源了。

波斯特将继续寻求资金支持,但他也知道,能否凑齐足够资金还是个大问题。“我常讲需要10亿欧元,”波斯特说,“但那些政府官员一听到这个数字,就晕过去了。”

请 登录 发表评论