物理大师的数学思考

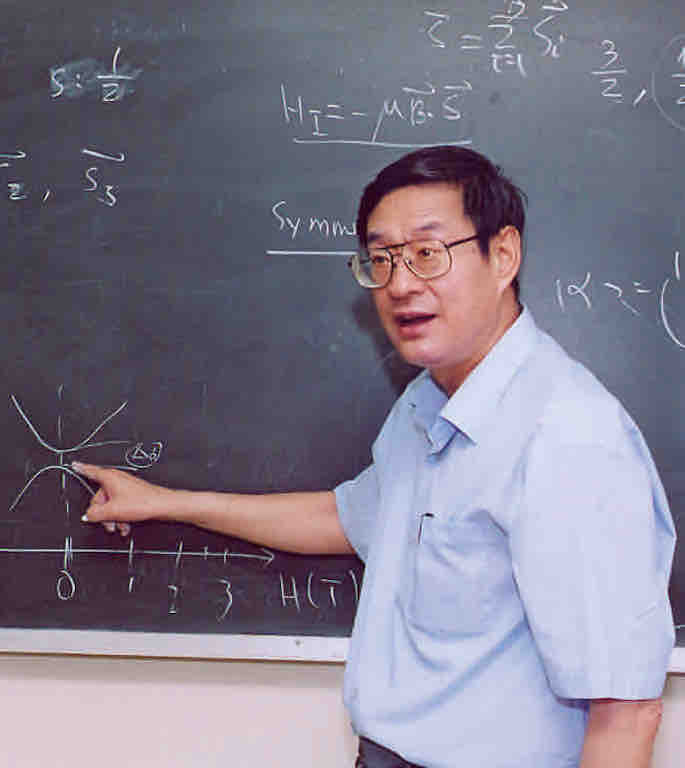

江才健(以下简称江):这篇文章其实是杨振宁先生6月30日在某大学的演讲,当时我在现场。这次演讲略带一些学术色彩,但确实非常精彩,很能体现杨先生对物理以及物理与数学微妙关系的思考。

葛墨林(以下简称葛):我很同意你的看法,这是一篇反映杨振宁学术观点的文章。我想强调两点:杨振宁研究物理时,非常重视各种现象的联系,他常说,是物理推动着他前进;另一点就是,杨振宁非常重视物理和数学的结合,比如杨-米尔斯场,就是一个能够产生数学的典型物理问题。

我们不妨简单看一看杨振宁研究物理的历史:他和费米合作,在世界上首先提出基本粒子仍然可以拥有内部构成;他和李政道合作了很多基本粒子方面的工作,包括宇称不守恒,和吴大峻研究了CP不守恒,还和邹祖德一起探讨过唯象的高能碰撞。可是在另外一方面,他又很重视用数学的办法,也就是物理和数学结合的办法,来研究物理本身。

数学和物理的纠缠

江:现在我们所谓的“物理现象”和“数学工具”,在科学萌芽之初,并没有分得这么清楚。也就是说,在那时,研究物理和研究数学其实是一回事。正如杨振宁在文章中提到的牛顿,为了解决引力问题,自己发展出了微积分这个数学工具。我有一个疑问:从19世纪到20世纪初,物理学家是不是都认为,数学只是为了物理研究而发展出来的一个工具,本身并不是独立发展的学科?

葛:的确,数学和物理本来是同根。在科学开始系统性出现时,不管数学还是物理,都同属哲学,彼此不分。物理是以事实为根据,总结出几条定律,数学一开始也要以经验为根据得出一些公理。公理也罢,定律也罢,这些基本认识大都源于经验。随着整个科学的发展,数学和物理都有了各自独立发展的脉络。

早期研究物理时用到的数学工具并不多,因为当时物理学的基础是观测,也就是所谓“眼见为实”。随着物理学的发展,一方面需要严格地定量分析,这就需要用到数学;另一方面,有些东西不容易用肉眼观测,这就需要一些理论指导,而定量描述这些理论也需要数学。物理学家对于数学的观点是比较实用的,即“能用就行”。而且那个时候物理学家都比较保守,现在也有这种情况,也就是“能少用数学就尽量少用”。

数学有它自己的发展脉络,根据逻辑创造出许多定理;物理学也发展很快。杨振宁这篇文章中谈到的一点就是“合久必分”,到了20世纪,很多数学家可以完全不懂物理,用思辨逻辑去推动数学发展。

每当物理有重大突破的时候,数学也会有相应的突破。这个时候它们就会纠缠在一块儿,相互促进发展。混合一阵以后,它们又开始各自走各自的路,直到又出现一次大的突破,才开始再度汇合。陈省身先生曾经画过一张图:两条线不断纠缠又各自延伸,一条代表物理,另一条则代表数学。

杨振宁先生谈到了杨-米尔斯场和纤维丛理论的汇合。在历史上,这样的汇合曾经多次发生,比如牛顿力学跟微积分的汇合、狭义相对论跟闵可夫斯基空间的汇合、广义相对论跟黎曼几何的汇合等。其实,在广义相对论出现之前,黎曼几何早就有了,但广义相对论的出现大大促进了黎曼几何以及后来纤维丛理论的发展。杨振宁先生没有谈到,他自己提出的杨-巴克斯特方程,也大大促进了数学的发展,对这一方面的研究曾有学者获得过菲尔茨奖。

杨振宁与米尔斯

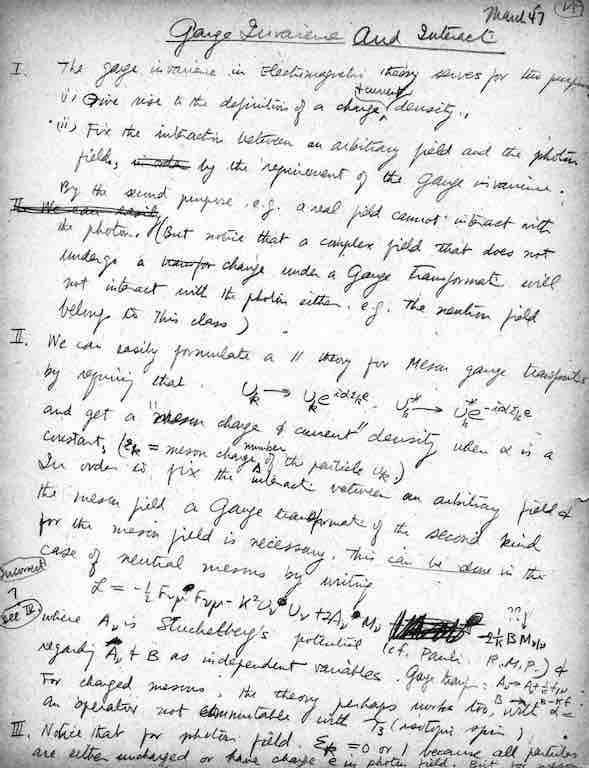

江:杨先生的文章中,有一段讲到魏尔提出了“规范不变”这个概念,写成文章投给了学术期刊,结果爱因斯坦对这个概念提出了批评。我在听到这一段的时候,觉得魏尔是一个数学家,而爱因斯坦是一个物理学家,也就是说魏尔关心的是数学上逻辑是否自洽,而爱因斯坦着重的是这一概念的实际物理意义。

杨振宁对魏尔的工作产生了兴趣,尝试推广这一概念,但十分困难。演讲到这里,他展示了当年的笔记——杨先生对于资料的保存是相当好的,我以前在给杨先生写传记的时候,他甚至拿出过当年在西南联大抄的课堂笔记。当时,学习环境非常艰苦,物质条件相当差,笔记常常就用铅笔写在草纸般的纸张上。

杨先生曾经告诉我,做物理需要具备的三个P的条件:Perception(物理概念)、Power(数学能力)和Persistent(锲而不舍)。他觉得自己在前两个方面都非常强,但似乎并不那么Persistent。他跟李政道先生合作时,就觉得李政道在Persistent方面比自己更强。我不知道杨先生和米尔斯合作提出杨-米尔斯场时,是不是也有这样的情况,也就是说主要的概念由杨先生提出,米尔斯则承担了更多计算方面Persistent的工作。

葛:杨-米尔斯场的主要想法是杨先生提出的,据我了解,主要的计算也是他完成的。米尔斯在自己的文章里说,他在“讨论中可能有所贡献,而且在计算它的表达形式方面也有小小的贡献,但是一些关键性的思想都是属于杨振宁的……”我见过米尔斯,他谈到与杨先生合作的情景,应该是比较真实的情况。

江:我还记得杨先生在85岁寿诞晚宴上的演讲,其中有一段谈到了米尔斯,说他是一个谦虚的人。杨先生1999年退休时,米尔斯来参加他的退休仪式。当时米尔斯已经得了癌症,但他什么都没说,只是祝福杨先生长寿健康。后来没过几个月,米尔斯就去世了。杨先生提到他去参加米尔斯葬礼时说,米尔斯是一个真正的绅士,一个谦虚的、完全没有侵略性的人。他也特别提到米尔斯在科学上的成就,认为米尔斯没有得到应该得到的肯定。

葛:实际上,杨-米尔斯场是沿着麦克斯韦理论发展出来的。麦克斯韦方程描述电磁作用,传播电磁作用的光子没有质量,所以经典的杨-米尔斯场也没有质量,这样一来就会出现一个严重问题:没有质量的杨-米尔斯场会产生一种作用范围无穷大,并且强度远超引力的作用力。如果它存在的话,地球绕着太阳转的轨道,根本不会是现在这个样子。因此,杨-米尔斯场必须有一个质量,但如何能够拥有质量,杨先生自己是没有解决的。直到希格斯场的提出,所有的困难才算在微观理论中解决了。后来,杨-米尔斯场被推广成了粒子物理标准模型。寻找杨-米尔斯场的量子解,被美国Clay研究所称为21世纪的第七道数学难题。一旦这道难题被攻克,会引起数学和物理又一次纠缠。

费米的巨大影响

江:杨-米尔斯场当初是一个数学表达式,但它的出发点完全是物理思维和物理现象。杨振宁先生很清楚地知道什么是纯粹的理论数学,什么是物理现象中可以应用的数学。这让我想到,你在追忆陈省身先生的文章中提到,陈先生跟你谈起应用数学时说:“好的数学就是应用数学。”当数学开始抽象化以后,杨先生曾经在演讲会中提到抽象数学的一个玩笑话,说有一种数学是你看第一页就看不下去,还有一种是你看第一行就看不下去的。

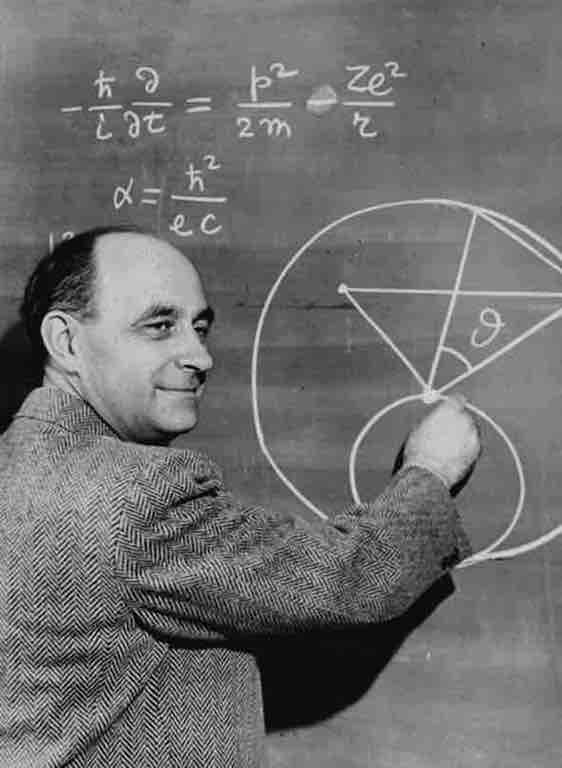

说到这里,我想起一个人,他跟杨振宁先生私交很好,在杨先生退休的时候去作过一个演讲——他就是物理大师弗里曼·戴森(Freeman Dyson)。在那次演讲中,戴森提到跟费米短短20分钟的见面,说他从这20分钟中学到的东西,比他从奥本海默那里20年学到的还多。当时,戴森带领一批学生在研究强作用,费米在芝加哥大学也在做一些测量强作用的实验。戴森发现他的理论计算和实验结果非常符合,因此带着这个理论去请教费米。费米跟他见面后,并没有谈这个理论,只是拉了些家常,然后讲了一段很短的话——正是这段话对戴森的影响非常大。费米说,从事物理理论研究有两个方面最重要,一是要有一个非常清楚的物理图像,二是要有一个非常准确而且能够自圆其说的数学形式。费米告诉戴森:你现在做的这个理论两方面都没有。

戴森当然不太能够接受这种评价,他说我的理论难道不是完全准确而且非常自洽吗?费米就问他,你计算的时候用了多少个任意参数?戴森回答说用了4个。于是,费米给他讲了一个很有意思的故事。费米说:我有一个好朋友叫冯·诺伊曼(Johnny von Neumann),他说如果给我4个参数,我可以弄出一头大象,如果给我第5个参数,我还可以让它摆动它的象鼻子。换句话说,这个理论也许在逻辑方面有一定的完整性,可是真正要在物理上发挥效果,就必须符合费米所讲的两方面条件。

杨振宁师从费米,我想他一定很快就领悟到了这一点。他说,现在很多人研究物理就是在那里算东西,实际上没有看到一个十分清楚的物理图像,这个图像其实要比那些演算更重要。

葛:这一点你说得很对。戴森几年前访问过南开大学。他说费米的观点就是,要不然就非常物理,要不然就非常严格,既不物理又不严格的课题最好不要去做。杨振宁先生就是这一观点的典型体现:他的工作可以分成两大类,有一类非常物理,另一类则非常严格。

杨振宁先生从事的“非常物理”的工作,开始时我都谈到了。这些工作不是从数学上推导出来的,从某种意义上来说,是他对物理的直觉。杨先生经常讲,研究物理其实就是对物理的一种直觉和感受;从某种意义上来说,物理是没有逻辑可言的,因为要用原来的逻辑去理解新的现象常常不好使,但你非得承认事实不可。

他的另外一些工作则非常严格,包括他对一些统计模型所做的工作,以及后来的杨-巴克斯特方程。这些计算都是相当困难的,甚至连戴森都觉得计算起来太难了,但杨先生坚持完成了。这部分工作跟杨先生对物理学的品味有关:即使他在从事唯象的物理研究工作时,也喜欢漂亮、干净和简单,而这正是数学的一些特色。对于在物理中运用数学工具,物理学家一般是非常保守的,除非到了不用这个工具不行的时候,他们才会去学习使用这种数学工具。杨先生则不同,他在理解物理的时候,会有意识地去看哪些数学工具跟他的物理研究有关。这正是杨先生在“严格”方面研究物理取得很大成功的原因之一。

对于杨振宁先生强调的物理和数学的关系,我的体会还有另外一层:现在物理实验的规模越做越大,越来越精密,而且耗资巨大。比如LHC,就要集中许多国家的人力物力才能完成。那么将来是不是还要再做更大的加速器呢?当然,物理要求眼见为实,实验是必不可少的。但另一方面,我们是不是也可以用一些数学思考,发挥数学逻辑的作用,起到一些简化、补充和推动的作用,少走一些弯路呢?这一点对于物理研究来说,是很有现实意义的。

捉摸不透的内在联系

江:确实如此。杨振宁先生讲到纤维丛和规范场的殊途同归,讲到赛蒙斯给他们上过很多课。杨先生在退休晚宴上讲到,后来他们想送赛蒙斯一个礼物,而且不能送太贵的。有人就说赛蒙斯英文拼写不好,经常拼错单词,所以最后他们送了他一本词典。

我非常喜欢杨先生文章的结语:为什么对称支配了宇宙间所有的力量,“恐怕将是永远不解之谜”。他在演讲时还加了一句话,也许这一切都要用宗教的方式才能解释。有人事后评论说,杨先生在这里是讲到了一个宗教信仰问题。我觉得实际上并不是这样。在我们有限的科学推理、观察和认知中,也许无法穷尽真理,可是能够感受到一些奥妙。这些奥妙好像是一种宗教精神,就像派斯(Abraham Pais)写的《爱因斯坦传》一书的题目《Subtle is the Lord》,意思是玄妙得像神一样,但并不代表他们就是要将这个话题推到宗教的高度。

葛:数学和物理同源,但它们发展起来的确各有各的推理方式和研究方法。为什么数学这样一个从公理开始推导出来的理论,与物理这样一个从观察中发展出来的学科,竟然可以如此吻合,而且每逢重大突破必定会汇合在一起?对于这件事情,到现在我们都觉得不可理解。

所以我非常同意你的观点,很多人在深入探讨自然界一些奥妙本源的问题时,要允许他们有各自不同的想法,在科学发展的过程中去包容各种各样的理解。因为自然界为什么这么巧妙,谁也说不清楚。我们现在讲的是物理和数学,生物就更不可理解了,简单巧妙到不可思议的程度。

数学和物理这两个学科,相对来说还是比较单纯的。物理的特点就像是自行车的车轮,沿着辐条往半径方向走都会抵达中心,因为支配物理的基本规律就这么几条,只不过它们形形色色表现的方式不一样。一个简单的例子就是,从牛顿力学出发得到的拉格朗日和哈密顿正则系统,到现在最先进的量子场论也都没有违反。换句话说,经典力学也可以抓到问题的本质,这是物理的一大特点。物理有着很强的内在逻辑,也许和数学有一种非常类似的思维方式。许多大物理学家,比如说迪拉克,就讲究漂亮、简单和内在的和谐,而数学在一定意义上说,是可以给我们提供这一切的。

陈省身先生说过“好的数学就是应用数学”。数学不是随便提出一个猜想就去证明,而是要研究活的数学和好的数学,这些数学会涉及物理的各个方面。数学上很多抽象的东西也跟物理有关,它们都有着内在联系,而我们对这些内在联系的了解现在还非常肤浅。从这个意义上说,杨振宁先生的这篇文章是相当有启发性的,告诉了我们一个物理研究的方法,这一点非常重要。

请 登录 发表评论