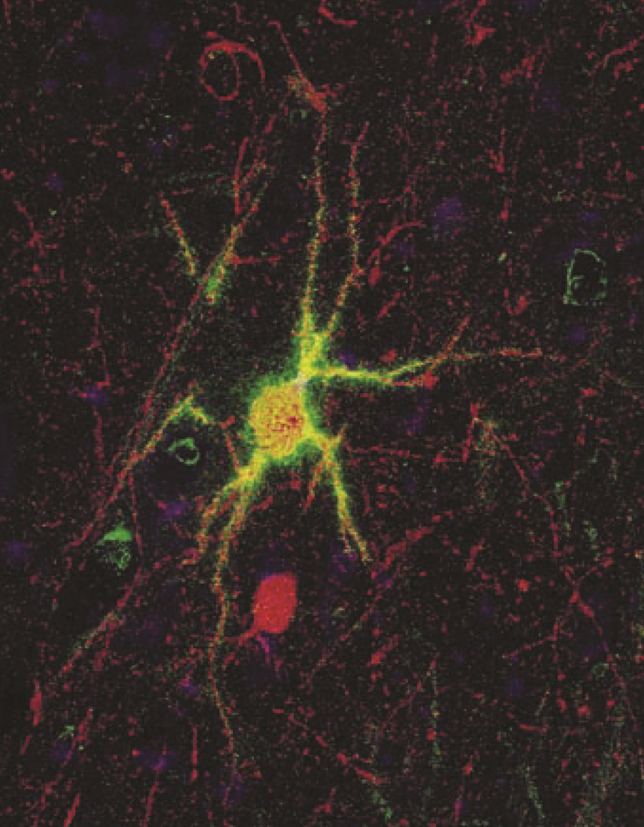

试想一下,你还能记起的数以百计曾经谋面的人。再加上这样一些人——名人、政客和其他一些著名人物——他们的面孔你很熟悉,但只是在电影、电视或照片中见过。每个人的形象,以及数以千计曾经碰到过、一下子就能识别出的其他物体,可能是由你大脑中,它们各自专属的脑细胞,装进你的记忆中去的?

答案也许是肯定的。美国加州理工学院和美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的科学家,在《自然》杂志上发表了他们最近的研究成果。这项研究表明,大脑用于解释特定人物形象的细胞,比我们以前想象的要少得多。例如,研究员发现,一种“比尔·克林顿细胞”(Bill Clinton cell),几乎只对这位美国前总统作出反应;而另一种神经元只在演员哈莉·贝瑞(Halle Berry)出现时,才产生冲动。

大脑识别图像的确切方式,一直是人们争论的话题。现在,有两种分歧极大的理论。一种理论认为,数以百万计的神经元共同作用,创造出一个完整的图像;另一种完全相反的理论则认为,大脑对应每个人、每件物都有一个独立的神经元。1967年,波兰神经生理学家耶日·科诺尔斯基(Jerzy Konorski),论述了他的“gnostic神经元”理论,gnostic源于希腊语的gnosis,意为“认知”。根据这个理论,一个或几个神经元的活动,决定了某人是否想到他的老板、妻子或祖母。当时,美国麻省理工学院的神经科学家——杰尔姆·莱特文(Jerome Lettvin),把这种神经元称为“祖母细胞”,这个名字就这样被确定下来了。

许多研究人员马上对这个理论进行了批判:这种一一对应不是太占地方了吗?20年后,人们仍然坚持相同的观点。20世纪80年代诺贝尔奖获得者、神经生物学家戴维·H·胡贝尔(David H. Hubel)评论说:“不能对祖母细胞理论过于认真。”

那个时候,我们甚至还不清楚,该如何探索关于意识的神经元基础这个问题。当时,神经生理学家设法使用电极,来跟踪猴子和猫大脑中各个神经元的活动。但是,动物受试对象不能与我们讨论它们的思想,这使意识和感知实验变得有些困难。把电极插入大脑的危险是显而易见的,所以,当时的科学家并未在人身上做过类似实验。

“比尔·克林顿细胞”和“哈莉·贝瑞细胞”

然而,近几年来,出人意料地出现了一批人类志愿者:受各种癫痫症(药物无法治疗)折磨的病人。20世纪90年代初,许多病人被安排接受脑部手术,切除大脑中引起癫痫发作的区域。有时,像脑电描记法、核磁共振成像这样一些技术,无法足够精确地找到这些区域。在这样的情况下,神经外科医生可能会把10根左右很细的电极植入患者大脑。这些纤细的传感器日夜不停地监视着神经元的活动,直至引起癫痫发作的区域够被精确定位,然后神经外科医生就能把它切除了。

研究人员意识到,这种方法为他们提供了研究单个细胞活动的独特机会。这个事实使加利福尼亚大学洛杉矶分校神经外科医生伊扎克·弗里德(Itzhak Fried)——目前这项研究的主要调查人之一,在1992年就设计出一套研究方案。然后,他邀请那些不得不采用这种方法进行医治的癫痫症患者,参与这项神经元基础研究。这项祖母细胞研究非常简单:由作为主要实验者的英国莱斯特大学生物工程师罗德里哥·基安·基罗加(Rodrigo Quian Quiroga)完成。受试者躺在床上,观察计算机屏幕上闪现的照片——这些照片每秒钟换一张。与此同时,基安·基罗加则监测来自与电极“连接”的神经元电信号。

使用这种方法发现的第一批神经元中,有一个是“比尔·克林顿细胞”,位于一位女性病人的杏仁核(大脑中涉及情感的杏仁状区域)深处。这个神经元对三张不同的克林顿画像——一张素描、一张油画和一张与其他政治家的合照作出了反应。但当病人注视其他美国总统[从乔治·华盛顿(George Waohingten)到乔治·H·W·布什(George H.W.Bush)]的画像时,该细胞保持沉默。

此后不久,弗里德的研究班子在其他病人的内侧颞页(medial temporal lobe)中,发现了类似的选择性神经细胞。这些神经细胞能够对披头士乐队成员、电视卡通片辛普森家庭的成员作出反应,其中一个神经元,只有在病人看见詹妮弗·安妮斯顿(Jennifer Aniston)时,才会被唤醒,作出反应。另一位受试者只要看见哈莉·贝瑞出现在屏幕上,右海马区(right hippocampus)的一个神经细胞就会产生冲动——即使她身着猫女装、头戴猫面具。显然,该细胞作出反应时,是把她作为一个人的概念,而不只是一张脸的形象——“哈莉·贝瑞”这几个字就足以让该神经元产生冲动。

基安·基罗加及其同事对此入了迷。他们提出了这样一种理论:专门的神经细胞对认知过程是至关重要的。它们位于海马区、内鼻皮质(entorhinal cortex)、海马回(parahippocampal gyrus) 和杏仁核(amygdala)——已知所有内侧颞页中的组织,都与长期记忆有关。但是,我们如何想象单个神经元能够表达比尔·克林顿身份这样复杂的东西呢?

合纵连横的神经元

加州理工学院计算神经科学家克里斯托夫·科赫(Christof Koch)也参与了这项研究,并且,从1998年开始,就与弗里德的研究小组一起工作。他表示,从信息论的观点来看,这个问题不难回答。在他的《意识探索》(The Quest for Consciousness)一书中,科赫用类比的方法阐述了这个命题。当我们打开电视时,屏幕呈现给我们的,是一种清晰、直接的、分布在接收器上的多彩像素图像。隐藏在这个图像中的,是特定信息,例如比尔·克林顿的面部数据。

我们假定一台机器人的任务,是确定这位美国前总统的形象是否出现在屏幕上。机器人的电脑必须花费巨大的运算资源,从像素阵列中选取这种隐藏的信息。这种运算要重复很多次,每次都要对类似于克林顿的信息,进行某种级别的扫描。随着重复的进行,被扫描的数据组越来越小,搜索的克林顿信息也越来越微妙。尽管大量的初始数据随每一运算步骤不断缩减,但“处理的逻辑深度”却在不断增加。最后,只有极微量的信息——1比特的数据——保留了下来,明确表明克林顿是否出现在屏幕上:1(是比尔)或0(不是比尔)。

根据科赫和他已故同事兼朋友弗朗西斯·克里克(Francis Crick,1962年诺贝尔奖生理或医学奖获得者)提出的意识理论,我们的大脑也以类似的方式对信息进行处理。从最初视网膜上的印象到实际意识,克林顿的面部形象引起神经元活动的大爆发。尽管有多群神经元参与较低级别的信息处理,但这种活动在随后的每一步骤中,却仅限于越来越少的神经细胞。

科赫强调:“我并不是宣称,单个细胞可以表达关于比尔·克林顿的全部神经联系。单个神经元的冲动有可能是一个非常微弱的信号。”但他认为,一小群神经元的协调活动,信号强度就有可能足以使克林顿进入意识。因为这些细胞只对抽象的克林顿概念编码,照片中头部的倾斜或克林顿是否戴滑雪帽,对这些细胞的行为没有任何影响。如果我们破坏了这些细胞呢?那么,“瞧,那是比尔·克林顿”这种感知,就会变成“瞧,这个人看起来有点面熟,但我想不起他是谁。”

基安·基罗加已经能够同时监测多达40个神经元——这个数目是20世纪80年代的研究人员做梦都不敢想象的。尽管如此,这样一个问题仍然存在:从构成内侧颞页的数百万神经元中,找到一个特定“詹妮弗·安妮斯顿细胞”的概率是否有可能无限小。科赫表示赞成:“然而,我们的理论是,很多细胞一起来识别熟悉的人或物:我们的祖母、狗、笔记本电脑等”——而且对熟悉事物的认识,能够为正在找寻单一神经细胞的科学家,提供有帮助的指导。因此,研究人员在测试之前,都要询问每位受试者的兴趣。然后才会选择大约100张图像,向病人出示。

科赫和同事提出的稀疏编码理论,与意识中如何表达人和物的传统概念,有根本的差别。根据分布式表达理论,大脑中广泛分布的大量神经元,一起对给定的人或物产生冲动。每个单独的细胞,对全部数据的贡献只占极小的一部分——因此,即使一些信息丢失,对结果影响不会太大。

此外,细胞群并不只识别特定的面部形象,而是参与对许多人的识别。引起神经元强烈冲动的特定模式就是,什么细胞发出“谁正在被识别”的信号。研究员丝毫也不怀疑,大脑对某些任务进行分类表达的真实性。科赫解释说,大脑正是采用这种处理方式辨认新面孔的。

科赫与克里克共同创立了意识感知现象的神经元相互联系理论。例如,在处理视频信息时,彼此相隔很远的神经细胞群会联合起来,以一种和谐的方式产生冲动。神经元的不同联合方式,代表对具体事物或事件的不同解释,这些解释中的哪一种将发挥主导作用,取决于我们的大脑对图像的哪种特征最为关注。

科赫提出祖母神经细胞分工理论:“由于这些高度专业化的细胞,用不着仔细去想,就能一眼从老年之家的一群老太太中,认出我们的祖母。”

请 登录 发表评论