全球化(globalization)以及与之相关的贫困和不平等问题,已经成为人们讨论的焦点,从某种程度上说,除了国际恐怖主义或全球气候变暖等极少数问题外,几乎还没有其他什么话题具有如此重大的影响。我认识的大多数人对全球化都有坚定的看法,他们都对世界穷人的福利表示关切。财经报刊和具有影响力的国际官员们都自信地宣称:全球自由市场拓宽了穷人的视野;而就全球化的平等程度来说,激进分子/抗议者则持相反观点。然而,人们信念的力量,却常常与他们所掌握的有力的事实证据形成反比。

在争议纷纷的大众辩论中,不同的人对同一词汇往往理解不同,这已屡见不鲜。与此类似,一些人将“全球化”解释为通信技术和资本流动到全球各地,一些人认为“全球化”是国内公司到富裕国家进行采购,而还有的人则把公司资本主义或美国文化霸权和经济霸权戏称为“全球化”。因此,我最好在文章开头就开宗明义,明确“全球化”的含义——我主要是指经济全球化,也就是对外贸易和投资扩张。全球化过程如何影响世界最贫困人口的工资、收入和利用资源的机会呢?这是当今社会科学领域中最重大的问题之一。

第二次世界大战结束后,大多数非洲、亚洲和拉丁美洲发展中国家的经济与世界其他地方隔绝。当然,在隔绝了25年以后,这些发展中国家多半开放了市场。例如,1980年到2000年间,就货物贸易与服务贸易占国内生产总值的比例而言,中国从23%提高到46%,而印度则从19%提高到30%。这些变化给发展中国家的穷人带来了许多艰辛,却也创造了许多机会,有些国家因势利导,而有些国家却坐失良机,这主要取决于各国的内部政治制度和经济制度(全球化对美国低工资工人的影响也如此,不过全球化对富裕国家的影响不在本文讨论范围内)。全球化的净余结果(net outcome,即指扣除了所有成本之后得到的结果)非常复杂,而且几乎总是相互依赖,这表明,支持和反对全球化的两大对立阵营的肤浅看法都是错误的。认识全球化影响的复杂性,对于采取有效行动非常必要。

既非洪水猛兽,也非灵丹妙药

自由贸易的论证,以古老的比较有利条件原则(principle of comparative advantage)为基础,这种观点认为,当国家出口它们最擅长生产的产品并进口其余产品时,经济情况就蒸蒸日上。在如何看待贸易潜在利益与实际成本之间的平衡方面,以及对穷人的社会保护重要性方面,虽然大多数主流经济学家存在严重分歧,但他们都接受这个原则。自由贸易者认为,国际专业化和投资浪潮不断高涨,将增大所有人的利益。还有人则指出,大量穷人缺乏能力,无法随着市场环境的不断变化而进行调整、更新工具和重新定位。这些学者认为,专业化的好处要经过长时间才能实现,而且前提是其间人员和资源都是完全流动的,然而,这些调整在短期内可能带来阵痛。

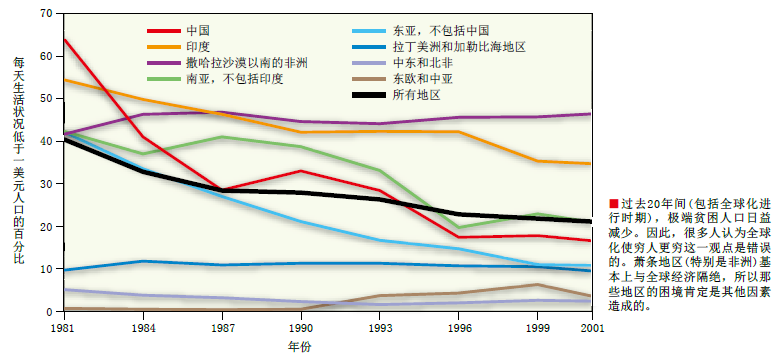

同街头争论比较起来,经济学家之间的争论可谓彬彬有礼。全球化反对论者的中心观点,就是全球化使富人更富、穷人更穷;而全球化支持论者则断言,全球化实际上有助于穷人。但是,如果人们看看实际证据,就会发现情况相当复杂。世界银行(World Bank)以各种机构收集到的家庭调查数据为基础,估计了发展中国家每天生活在1美元贫困线以下(1993年价格)的人口比例;人们公认,虽然这个标准有些粗略,但是具有国际可比性。通过计算看出,极端贫困人口总的来说一直在下降。

这种下降趋势在东亚、南亚和东南亚特别显著。中国、印度和印度尼西亚的贫困人口急剧减少,在很长一段时间里,这些国家的特征就是存在着大量贫困的农村人口,三个国家的总人口约占发展中国家总人口的一半。1981年到2001年间,就生活低于每天1美元的人口比例而言,中国从79%下降到27%,印度从63%下降到42%,印度尼西亚从55%下降到11%。

尽管最穷的人在总体上并没有越来越穷,但是尚无任何令人信服的证据来证明穷人状况的改善主要是全球化的结果。相反,中国扭转贫困状况的趋势可能应当归功于内部因素,例如基础设施(infrastructure)建设规模的扩大、1978年大规模土地改革、粮食收购价格改革以及农村人口向城市流动限制放松等等。实际上,贫困人口减少主要发生在20世纪80年代中期,在对外贸易或外国投资大幅度增长之前。1981年到2001年间,中国有4亿人口从国际贫困线(international poverty line)以下上升到国际贫困线以上,其中3/4是在1987年前实现的。

与中国相似,印度农村贫困人口减少,也应归功于广泛开展的农业绿色革命(Green Revolution)、政府反贫困计划和社会运动,而非20世纪90年代的贸易自由化。在印度尼西亚,农业绿色革命、宏观经济政策、大米价格稳定和大规模农村基础设施投资,对减少农村贫困人口起到了实质性作用。当然,自20世纪80年代中期以来,全球化扩大了劳动密集型制造业的就业规模,从而帮助许多中国人和印度尼西亚人摆脱了贫困。但是,全球化只是过去25年经济发展的众多因素之一。

怀疑全球化好处的人指出,撒哈拉沙漠以南的非洲贫困人口依然居高不下。1981年到2001年间,生活在国际贫困线以下的非洲人比例从42%上升到47%。但是,这种恶化状况似乎与全球化并没有那么密切的关系,相反,与不稳定或不成功的政治制度有关。如果要说有什么关系的话,那就是不稳定的政治制度降低了国际化程度,吓跑了许多国际投资者和贸易者。多变的政治制度扩大了一些长期因素的影响,诸如地缘隔离、疾病、过度依赖少数出口产品以及绿色革命进展缓慢等[参见本期《环球科学》杰弗里·D·萨克斯所著《消灭赤贫》一文]。

血汗工厂

一般而言,全球市场竞争给予所有国家的人们以创新、技能、信息和企业精神。每个地方的穷人因为缺乏利用资本和学习新技术的机会,所以处于不利地位。某些发展中国家(例如墨西哥)的劳动密集型制造业工人把工作丢给了亚洲同行。与此同时,外国投资也带来了新的工作机会。总体而言,净余结果似乎是就业状况得到了改善。在墨西哥,在低工资贫困人口减少的地区,即使排除了熟练工人和管理人员向这些地区流动的因素(这个因素对这些地区的收入状况改善不受全球化的影响),同其他地区相比,这些地区更多地参与了国际经济活动。最近,美国加利福尼亚大学圣迭戈分校的戈登·H·汉森(Gordon H. Hanson)进行了一项研究,只考虑了在特定地区出生的人口(因此没有考虑迁移人口),结果发现,20世纪90年代,受全球化影响最大的墨西哥各州的平均收入,比该国受全球化影响最小的各州增长了10%。

目前,在孟加拉国、越南和柬埔寨等经济贫困的亚洲国家,大量妇女在出口服装加工厂工作。同世界标准比较,她们的工资很低,可是同她们所能选择的其他职业相比,又高出许多。那些对剥削性血汗工厂(sweatshop,即指工人劳动条件差、工作时间长、工资低的工场或工厂)感到担忧的拥护者,不得不评价这些妇女状况和地位的相对改善。2002年,在国际发展及援助组织乐施会的一份报告中,引用了孟加拉国一位在服装行业工作的23岁母亲拉哈娜·查乌杜里的话:

这份工作很辛苦,我们得不到公平对待。管理人员不尊重我们妇女。但是在外面工作的人生活更苦。回到村里,我挣的钱就更少。在工厂之外,在街上做买卖或在建筑工地搬砖的人,挣的钱比我们还少。没有什么别的选择。当然,我希望条件好一些。但是对于我来说,拥有这份工作就意味着我的孩子们有足够的东西吃,可以让他们过上好一点的生活。

2001年,英国萨塞克斯大学的奈拉·卡比尔(Naila Kabeer)和孟加拉国发展研究所的西明·马哈茂德(Simeen Mahmud),在达卡对1,322名女工进行了调查。他们发现,比起生活在相同的邻近贫民窟里的其他工人来,出口服装加工厂工人的月平均工资要高出86%。

能够衡量这种生活状况相对改善的另一标志,就是研究这些工作机会消失之后将会发生什么情况。1993年,由于预测到美国要禁止进口雇用童工生产的产品,孟加拉国服装行业解雇了约5万名儿童。联合国儿童基金会和当地援助机构调查了这些儿童的去向,结果发现1万名儿童回到学校,其余的最终进入了更糟糕的行业——包括去当碎石工和雏妓。这些问题并不是血汗工厂骇人听闻的工作条件的借口,更不应该是强迫劳动或实行不安全劳动的借口,但拥护者必须认识到,穷人的现有机会非常有限,“公平贸易”(fair trade)政策可能会导致意想不到的后果。

贫困的本土根源

国际经济一体化不仅带来机会,也带来了问题。就算新工作比旧工作优越,转变也可能带来阵痛。在大多数贫穷国家,那些失去旧工作而又没有找到新工作的人们,几乎都没有得到什么有效的社会保护。此外,大量贫穷工人都在自己的小农场或家庭作坊工作,他们通常面临的主要限制都来自国内,例如信贷机会缺乏、基础设施落后、政府官员腐败以及土地权不稳定。贫弱的状态、不负责的制度、不平衡的财富分配,以及不称职或腐败的政客与官僚经常联手限制穷人的机会。开放市场而不消除这些内部制约因素,就会迫使人们不会全力以赴去拼搏进取,结果就导致贫困加剧。

相反,如果国内政策和制度恰当到位,特别是当它们有助于将生产转移到更有市场前景的产品上,以及有助于工人投入新工作的时候,那么向贸易和长期资本流动开放经济,就不会使穷人更穷。

对比这些国家的实例研究,这一点就显而易见了。在20世纪80年代初,虽然岛国毛里求斯和牙买加的人均收入(per capita income)相近,但是从那时以来,它们的经济表现就大相径庭了,前者具有更好的分享制度和法制,而后者却陷入了犯罪和暴力的泥潭。20世纪60年代初,韩国和菲律宾的人均收入相近,但是菲律宾由于政治和经济制度的原因(特别是因为权力和财富集中在少数人手中)而裹足不前,现在依然是发展中国家,而韩国则已跻身于发达国家行列。博茨瓦纳和安哥拉都是非洲南部的钻石出口国,前者实行民主,发展快速,而后者则惨遭内战蹂躏。

以上国家和其他国家的经验教训表明,反贫困计划不一定受到全球化力量的阻碍。没有任何“竞次”(力争下游的竞争)要求的国家,必须放弃与经济相适应的社会计划。实际上,社会目标和经济目标能够相互支持。土地改革、对小型企业信贷和服务的扩大、对失业工人的再培训和收入的支持、对失业工人实施公共工作计划以及基本教育和健康保障,都能提高工人和农民的生产力,从而有助于提升一个国家的全球竞争力。这些计划可能需要重新考虑相关国家的预算优先排序,以及更负责任的政治和管理框架,但障碍基本上来自国内。相反,与国际贸易隔绝的经济,并没有减少相关既得利益者的权力,这些人往往是土地所有者、政治家与官僚以及享受政府补贴的富人。因此,全球化不是发展中国家问题的主要根源,这同全球化批评者的观点相反;而全球化也并不是解决这些问题的主要措施,这又同过度热心的自由贸易者的观点相反。

环境因素怎样呢?许多环境保护者认为,国际一体化鼓励过度开发脆弱的自然资源,例如森林和渔业资源,破坏了穷人的生活条件。对跨国公司(transnational company)通常的指责,就是这些公司向贫穷国家蜂拥而去,因为那里的环境标准形同虚设。尽管说法很多,但是研究人员所做的统计研究却微乎其微。其中,世界银行的贡纳尔·埃斯克兰德(Gunnar Eskeland)和美国加利福利亚大学伯克利分校的安·哈里森(Ann Harrison)在2003年发表了一项研究,分析了墨西哥、摩洛哥、委内瑞拉和象牙海岸的情况,基本上没有发现有什么证据表明跨国公司选择在这些国家投资,是为了逃避在富裕国家付出的减轻污染成本(pollution abatement cost),因为决定投资额度的唯一重要因素是当地市场容量。在特定的行业,外国工厂的污染往往比当地同行要轻。

与长期贫困一样,归根结底,环境标准不严是国内政策或制度的败招。缺乏明确规定或强制性的财产权,或缺乏共同财产资源制度,经常导致资源的过度使用。为了回应强大政治游说集团的压力,政府故意使宝贵的环境资源保持低价,例如印度的灌溉用水、俄罗斯的能源以及印度尼西亚与菲律宾的特许使用木材,结果,资源枯竭就不足为奇了。毫无疑问,如果一个国家不解决这类扭曲的问题就开放市场,那么环境问题就可能日益恶化。

让理论转化为实际行动

幸运的是,全球化论战的双方正在逐渐达成共识。两大阵营的拥护者都看到,在许多领域里,跨国公司、多边组织、发展中国家政府与当地援助机构之间都有协作潜力,实施各种计划来帮助穷人。撇开有争议的论战,求同存异,在协商一致的领域进行合作,国际伙伴关系就可能减少贫困——它毕竟还在继续压迫全世界数十亿人的生活。以下几种方式正在讨论之中:

资本管制。国际投资流动由长期资本(long-term capital,例如设备)和投机性短期资本(speculative short-term capital,例如股票、债券和货币)组成。后者在鼠标点击之间就发生了转移,就像庞大牛群流动那样在全球范围内乱串,对脆弱的经济造成巨大危害,1997年亚洲金融危机就是一个例子。那时,追随而来的投机者抢购泰国货币泰铢,使泰国农村贫困率在一年内就飚升了50%。在印度尼西亚,短期资本大规模撤退导致制造业实际收入(real wages)猛跌了44%。现在,许多经济学家(包括自由贸易支持者)认识到,必须对短期资本流动采取某些形式的管制,特别是如果国内金融制度和银行业标准薄弱的话,就更有必要采取此种管制。人们普遍认为,之所以中国、印度和马来西亚避免了亚洲金融危机的冲击,是因为它们实行了严格的资本外逃(capital flight)管制制度。当然,在采取什么形式的管制及其对资本成本产生的影响等问题上,经济学家还没有形成一致看法。

减少贸易保护。许多贫穷国家面临的主要障碍,并不是全球化程度太高,而是太低。当富裕国家(以及贫穷国家本身)限制进口并对各自的农民和制造业者进行补贴时,世界穷人就难以摆脱穷困境地。由于富裕国家实行农业关税和补贴制度,估计发展中国家年度损失达450亿美元;由于纺织品与服装贸易壁垒(trade barrier),估计发展中国家年度损失达240亿美元,损失超过了富裕国家对贫穷国家的援助。当然,贫穷国家的损失各不相同,如果取消这些进口限制和补贴,一些国家的受益可能大于其他国家。

反托拉斯。贫穷国家小规模出口者,常常缺乏进入富裕国家市场的市场网络与品牌。虽然跨国零售商能帮助它们,但是这些零售商所收取的费用及获得的利润常常极高。虽然很难证明这些国际中间商人采取的限制性商业措施,但是存在着大量间接证据。例如,四大公司控制了国际咖啡市场;20世纪90年代初,咖啡出口国家出口咖啡的收入约为120亿美元,零售收入为300亿美元;但是到了2002年,咖啡零售收入翻了一番多,而咖啡生产国的收入居然只有10年前的一半左右。问题不在于全球市场,而在于进入市场的障碍,或者说生产者得到的收入被压低了,原因是几大零售商享有近乎垄断的权力。在某些行业,各公司可能主动共谋固定价格。一些经济学家已经提出,有必要成立一个国际反托拉斯调查机构,即使这个机构没有多大的强制执行权,它也能够调动民意(public opinion),提升发展中国家反托拉斯机构的能力。此外,国际认可的质量认证计划,也可能有助于贫穷国家的产品获得全球市场接受。

社会计划。许多经济学家认为,为了使贸易有利于一个国家的富强,该国政府可能在某种程度上不得不进行财富和收入的再分配,开放经济政策的赢家就可能与输家共享收益。当然,“在某种程度上”这一短语依然产生众多分歧。然而,总有些计划不会导致什么争议,例如帮助工人对付失业以及获得再培训和再安置的援助计划。业已证明的是,实行奖学金制度,让父母送孩子上学,比禁止进口童工产品能更有效地减少雇佣童工。

研究。农业绿色革命的开展,对减少亚洲贫困人口发挥了主导作用。新型国际私人—公共伙伴关系,可能有助于开发适合穷人的其他产品(例如医药、疫苗和作物)。在现有国际专利制度下,全球制药公司没有多少动力投入巨额资金,对疟疾和结核病等疾病进行研究,这些疾病每年都要夺去贫困国家数百万人的生命。但是,捐赠机构、世界卫生组织、诸如无国界医生组织那样的团体、诸如盖茨夫妇基金会那样的私人基金会之间的协作研究,正在不断涌现。

富裕国家移民改革。允许更多非熟练工人进入富裕国家作为“客座工人”,在减少世界贫困方面,这种计划将比其他形式的国际一体化(例如贸易自由化)发挥更大的作用。然而,在目前形势下,这种观点不太容易被接受。

单纯呼喊反对全球化的口号,或者对自由贸易不受限制的好处进行说教,对于消灭世界贫困这一事业并没有什么作用。正确评价全球化问题的复杂因素,积极协调国内国际政策,无疑将会取得更大的成果。

请 登录 发表评论