即使我们人类编写教科书,而且可能有理由怀疑我们人类存在着偏见,不过也没有人会怀疑人类是地球上最聪明的动物。许多动物具有特别的认知能力,这让它们能在自己特定的栖息地里表现超群;但是,它们常常没有解决新问题。当然,也有些动物常常解决新问题,我们称之为智能动物,可是,没有任何动物像我们人类这样头脑机敏。

是什么因素帮助了我们人类,或者更准确地说,帮助了我们的原始人类祖先进化出了如此独特的智力?回答这个问题的一种方法,就是考察可能造就了其他高智能动物的因素,并考察这些因素是否对我们的祖先也产生过影响。例如,几种鸟和非人类哺乳动物(nonhuman mammal)——大象、海豚、鹦鹉和乌鸦,同其他动物比起来,它们更擅长于解决问题。但是,对我们的近亲——大型类人猿进行研究,肯定具有启迪意义。

学者们对灵长类动物(primates)智力的进化众说纷纭,人、类人猿(以及猴子、狐猴和懒猴)均属灵长类动物世系。尽管我的研究小组对红毛猩猩(orangutan)进行了长达13年的研究,但是没想到通过这些研究竟然找到了一种新解释,我们认为,对于灵长类动物智力进化这一问题,这种新解释作出了非常成功的回答。

理论缺陷

有一种影响很大的解释,就是试图把灵长类动物的智力归于社会生活的复杂性,这种复杂性促进了强大认知能力的演化。马基雅维利提出的这种智力假设认为,成功的社会生活依赖于培养最有利的关系,也依赖于迅速认清社会形势,例如,在同类遭到其他动物攻击的时候,决定是否挺身而出给予帮助。因此,社会需要培养出了智力,因为在作出自我保护的选择方面,大多数智能动物都最为成功,从而得以生存,将基因传给下一代。然而,马基雅维利学说的特征,可能对其他动物后代并不同样有利,甚至包括所有灵长类动物,因此,单是这种观念并不能令人满意。

人们容易想象,其他许多因素都可能促进智力进化。例如,为了获取食物而必须努力工作。在这种情况下,如果能够领会怎样驾轻就熟地吸取隐藏的营养物质,或牢记关键食物经常变化的位置,就能拥有优势,而对这种聪明才智的回报,就是把更多基因传给下一代。

我自己的解释与源于其他这些因素的解释并不矛盾,我的解释强调社会学习(social learning)。对人类而言,智力随着时间推移而进化。儿童主要在耐心的成年人引导下进行学习,如果没有强大的社会输入——文化输入,一个孩子即便具有天才潜质,那么也将碌碌无为而终其一生。现在我们有证据表明,这种社会学习过程也适用于大型类人猿,而且大体上我还可以指出,智能动物就是文化动物:它们相互学习,从而掌握解决生态问题或社会问题的创新方法。简言之,我认为正是文化促进了智力进化。

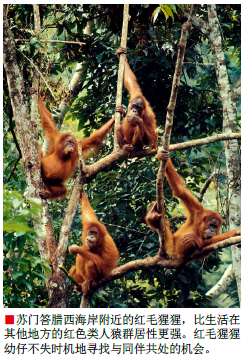

由于我与我的同事一直在印度尼西亚苏门答腊岛西海岸的沼泽中观察红毛猩猩,我因此间接得出了上述结论。红毛猩猩是亚洲唯一的大型类人猿,只生活在婆罗洲和苏门答腊,以前人们认为红毛猩猩有些不合群:同其近亲、人们更熟悉的非洲黑猩猩(chimpanzee)相比,红毛猩猩更安静,不过度活动,它们保持着社交性,而不沉溺于交际。然而,我们在它们中间发现了能使文化繁荣的环境。

沼泽中的技艺

最初,印度尼西亚沼泽吸引我们的原因,就是它为多得不成比例的红毛猩猩提供了栖息地。与岛上干旱地区的森林不同,湿润的沼泽栖息地常年为红毛猩猩提供丰富的食物,因此能够维持庞大的红毛猩猩种群。在库鲁依特沼泽素魁巴林宾附近的一个地区,我们开展了研究工作(参见地图),对于红毛猩猩来说,这个地方可能是天堂,但对于研究人员来说,则是不折不扣的地狱:道路泥泞难行、昆虫成群叮人、气候闷热潮湿。

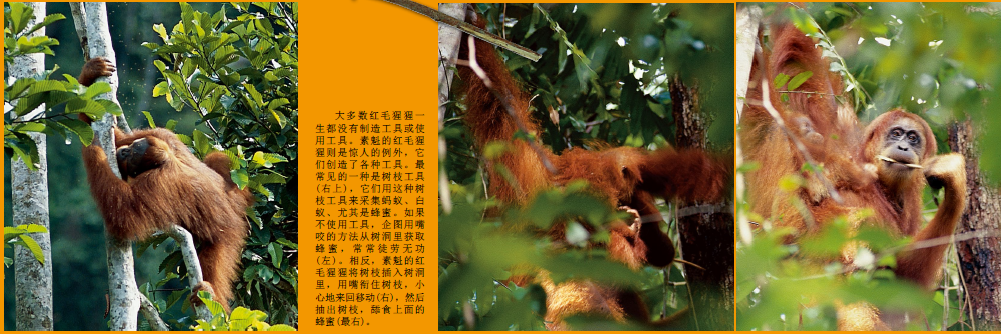

在这种恶劣的环境中,我们的第一个发现就令人惊叹:素魁的红毛猩猩能制造和使用各种工具。虽然豢养的红毛猩猩使用工具的劲头十足,但是,直到人们认识到豢养的红毛猩猩能使用工具时,却还没有观察到野生红毛猩猩能使用工具这一最显著特征。不过,素魁的红毛猩猩是个令人惊讶的例外,它们使用工具主要有两个目的:首先,它们搜寻蚂蚁、白蚁、尤其是蜂蜜(主要是无螫针蜜蜂的蜜)——它们干这种事情,比其他地方的红毛猩猩都要频繁。它们经常对树干进行仔细观察,监视进出小洞的蜜蜂动静,一旦发现情况,它们就重点观察树洞,然后把一根指头戳进去检查。在通常情况下,红毛猩猩指头不够长,于是就准备一根小树枝,小心翼翼将它插入洞内,灵巧地来回移动,再将枝条抽出来,舔掉上面的蜂蜜,周而复始。这种取食方式,一般是由红毛猩猩用牙齿咬住小树枝来进行操作;只有最大的工具,红毛猩猩才用爪子握着,主要用于敲掉厚重的白蚁巢。

其次,素魁的红毛猩猩使用工具与采食利沙树(Neesia)的果实有关。利沙树结出木质的五角蒴果,果实长10英寸(约合25.4厘米),宽4英寸(约合10.16厘米)。蒴果里面长满菜豆大小的棕色种子,种子脂肪含量将近50%,营养非常丰富,在没有人类快餐的自然栖息地,它就成了难得的美味。为了保护自己,利沙树种子长有十分坚硬的外壳,到种子成熟的时候,外壳便开始裂开,裂口逐渐变宽,露出一排排整齐的种子来,这些种子长着好看的红色附加物——假种皮(aril),假种皮脂肪含量约为80%。为了阻止种子采食者,外壳长满了剃刀般锋利的针毛。素魁的红毛猩猩剥掉笔直的短树枝的皮,用嘴衔住树枝,插进裂口,在裂口里上下移动枝条,就把种子与茎分离开来。这样操作之后,它就可以把种子直接扔进自己的嘴里了。季节末期,红毛猩猩就只有以红色假种皮为食了,采用的方法相同,而它们自己则毫发无损。

这两种方法都是为了采集食物而对枝条进行了精加工,这种情况在素魁屡见不鲜。一般而言,在树洞里“钓鱼”偶尔发生,且仅仅持续几分钟,但在利沙果实成熟的季节,只要红毛猩猩不睡觉,它们就多半在采食种子或假种皮,我们眼看着它们一天天长得越来越肥壮,皮毛越来越光滑。

为什么说使用工具具有文化性?

素魁的红毛猩猩大量使用工具,令人不可思议,而其他地方的野生红毛猩猩却几乎没有这种习性,对此又作何解释呢?观察表明,人们豢养的大多数红毛猩猩都能通过观察学会使用工具,这暗示着它们具备使用工具的基本智力。我们怀疑,素魁的红毛猩猩能自发使用工具,因此天生就要聪明一些。

因此我们推测,答案可能就在它们的生活环境之中。以前人们研究过的红毛猩猩,几乎都生活在干燥的森林里,而茂盛的沼泽提供了独特的栖息地,有更多昆虫在那里的树洞中筑巢,而利沙树也只生长在流水附近的湿地。然而,这种解释听起来跟环境解释一样诱人,但是,它并没有解释素魁以外的几个猩猩种群为什么完全忽视了这种食物来源——这些同样营养丰富的利沙树果实;也没有解释为什么一些种群虽然采食利沙树种子,却不用工具(当然,这致使其他猩猩种群比素魁的红毛猩猩的食物要少得多)。这种情形同样适用于使用插入树洞的工具。在附近山坡(生长着干燥的陆地森林)果实累累的时候,素魁的红毛猩猩偶尔也去那里尽情享受,在它们采集果实的同时,也使用工具去探取树洞里的食物。在红毛猩猩生存的全部地理范围内,山坡栖息地非常多,因此,如果可以在素魁上面的山坡栖息地使用工具,那么为什么又不可以在各个栖息地都使用工具呢?

正如古老格言所言,需要是创新之母。我们提出的另外一个观点是,素魁的红毛猩猩生活密度这么大,对食物的争夺也就更激烈。因此,许多猩猩有可能处于食物短缺的境地,除非它们能够获取难于获得的食物,也就是说,为了获取食物,它们必须使用工具。这种可能性最强烈的反对意见,就是利用工具可以获取的芳香食物或脂肪食物,在红毛猩猩的进食偏好中处于优先选择的地位,因此各处的同类猩猩都应当追求这些食物。例如,为了获得蜂蜜,各处的红毛类人猿都甘愿忍受蜜蜂反复叮螫。因此,生活需要这一观点也不尽合理。

另一种不同的可能性,就是这些行为是几只聪明绝顶的红毛猩猩发明的创新技术,随后在种群中传播,并延续了下来,因为其他红毛猩猩观察这些高手,从而学会了它们发明的技术。换句话说,使用工具具有文化性。除非引入实验,在自然状态下研究文化的一个主要障碍,就是我们永远也无法令人信服地揭示:我们观察的动物发明了一些新技巧,而不是简单地应用已经牢记在心却很少付诸实践的习惯。我们也无法证明,一个个体从另一个种群成员那里学会了一种新技巧,而不是自己想到要这么做。虽然我们可以揭示,实验室里的红毛猩猩能够进行社会观察和学习,但是这类研究并不能告诉我们,自然状态下红毛猩猩中存在任何关于文化的信息——既不能告诉我们文化的一般情况,也不能告诉我们有多少文化存在。因此,实地研究人员必须提出一系列标准,以便揭示某一种特定行为具有文化基础。

首先,该行为肯定具有地理差异,表明它是在某个地方发明的,该行为在发现地肯定普遍存在,表明它在一个种群中传播和延续。素魁的红毛猩猩使用工具的情况,很容易通过头两种检验。第二个步骤,就是排除产生相同空间类型的更为简单的解释,但不涉及社会学习。我们已经排除了一种生态解释——这种解释认为,特定栖息地的个体独立使用相同的技巧;我们还能排除遗传解释,因为事实上大多数豢养的红毛猩猩都能学会使用工具。

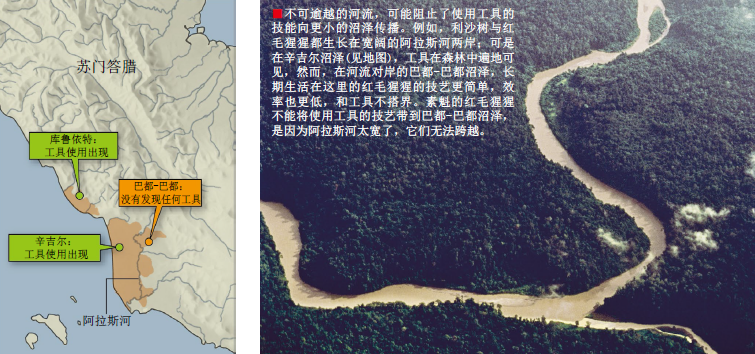

第三种检验最严格,我们必须证明,文化能够解释行为的地理分布,而其他方式则无法轻易对之作出解释。一种关键的类型应当是,某种行为在一个地方存在,而如果无法超越某种自然障碍,就不存在了。就素魁的工具使用者而言,利沙树的地理分布为我们提供了决定性的线索。利沙树和红毛猩猩都生活在宽阔的阿拉斯河两岸。辛吉尔沼泽正好在素魁的南面,与素魁处于阿拉斯河同一边,红毛猩猩使用的工具遍地可见。然而,在阿拉斯河对岸的巴都-巴都沼泽,虽然我们多年来无数次光顾那里,却基本上看不到工具。在巴都-巴都沼泽,我们发现许多果实被撕开了,这表明那里的红毛猩猩与它们的同类——远在婆罗洲古农帕农的红毛猩猩采食利沙果实的方式相同,可是却与阿拉斯河对面的辛吉尔近亲所采用的方式大相径庭。

巴都-巴都是一个小小的沼泽地区,没有多少最好的沼泽森林,因此,那里哺育的红毛猩猩数量有限。我们不知道那里是否从未发生过使用工具的情况,还是工具使用未能在更小的种群中延续下来。但我们知道,阿拉斯河对面的红毛猩猩从未将使用工具的技艺带到这里,因为河面太宽了,那边的红毛猩猩只能望河兴叹。在上游很远处有红毛猩猩可以渡过的地方,偶尔也有利沙树生长,但是那个地区的红毛猩猩却完全忽略了利沙树,显然不知道这种树能提供营养丰富的食物。因此,文化解释最为简明扼要地说明了下列现象:实际上,仅仅一河之隔,知识型工具使用者和强力掠食者出人意料地比邻而居,而遥远的上游还生活着愚昧无知者。

宽容的近亲

为什么我们在素魁看到了奇特的工具使用方式,而在其他地方没有看到呢?为了调查研究这个问题,我们首先详细比较了对红毛猩猩进行过研究的所有地方。我们发现,即使我们撇开工具使用不谈,在所有种群中,还是素魁的红毛猩猩创新最多。这一发现,或许不是我们自己对不同寻常的行为兴趣所致的产物,因为在其他一些地方,研究人员所进行的研究要多得多,他们渴望揭示供群体学习观摩的行为创新技能。

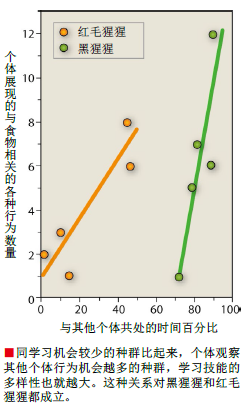

我们猜测,个体有更多机会观察其他个体行为的种群,学习技能的多样性应当大于学习机会较少的种群。实际上,我们能够确定,在个体共处的时间越多的地方,学会的创新技能就越多——顺便指出,这种关系在黑猩猩中也成立。对于与食物有关的行为,这种联系最强,也讲得通,因为,同比如说接受显著交流信号相比,从其他个体那里获得寻找食物的技巧需要更近距离的观察。换个环境,让这些动物接触极少数愚蠢的家伙,那么它们的文化异质也就最少。

当我们进一步对比各个地方的差异时,我们注意到了另外一些情况。各地的红毛猩猩幼仔都像兴致勃勃的学徒,花两万小时以上的白天时间来密切接触它们的母亲。然而,只有在素魁,我们还看到了成年红毛猩猩花相当多的时间来结伴觅食。与迄今研究过的所有其他红毛猩猩种群不同,素魁的红毛猩猩甚至经常吃同一种食物——通常是布满白蚁的树枝,并分享食物,例如分享因行动缓慢而成为猎物的懒猴的肉。这种异常的亲近和宽容关系,使技能差的成年猩猩能够足以接近观察觅食的方法,它们表现得就像红毛猩猩幼仔那样急切。

获得最具认知精神的必需性创新,例如只在素魁发现过的工具使用,可能需要时间来面对熟练的个体,也需要多次反复观察和实践。这种需要的惊人意义是,即使猩猩幼仔从它们母亲那里学会了几乎所有的技巧,但只有宽容的行为榜样而不是母亲在周围,才能使一个种群把特定的创新发明延续下去。如果母亲技巧不是特别好,那么就近求助于群体中的有识之士,幼仔就能学会奇特的技艺,显然这些技艺不是与生俱来的。因此,社会网络联系越多,种群延续任何技能的可能性就越大,最终宽容的种群就支持更多这样的技能创造。

我们的野外研究工作表明,除了简单条件作用外,自然状态下的大多数学习可能具有社会群体成分,至少在灵长类动物中是如此。相反,研究动物如何学习的大多数实验室实验,旨在揭示受试者进行个体学习的能力。实际上,如果把实验室心理学家的难题放到自然状态下,无数种刺激竞相引发受试者的注意力,那么受试者则可能永远也意识不到有一个问题有待解决。在野外,群体中有识之士的行为,就在于使缺乏技巧的同类集中注意力。

动物智力的文化根源

我们对红毛猩猩的分析表明,文化这种特殊技巧的社会学习,不仅促进了这种猩猩的智力进化,而且随着时间推移,还有利于促进更大型动物和种群的智力进化。不同动物的机制差异很大,因此这种差异使它们能够相互学习,但是,正规实验证实了人们在野外观察大型类人猿所获得的强烈印象:它们能够通过观察其他动物的行为来学习。因此,就这种学习而言,在一只野生红毛猩猩或非洲大型类人猿获得认知性复杂行为的时候,它就已经通过综合观察学习和个体实践来获得了这种能力,这很像人类小孩掌握技巧。素魁的红毛猩猩比它们在别处的近亲幸运:当它们学到更多这类技巧时,它们就已经投身其中了,在它们的一生中,有更多的社会学习机会。简言之,社会学习可能使动物获得更高阶段的智力行为。

为了评价社会输入对更高级智力进化的重要性,让我们来做一个思维实验。想象个体在毫无社会输入的情况下成长,然而为它提供它所需要的保护和营养。这种情况就相当于一代与另一代之间毫无接触,或者相当于幼仔在离开巢穴之后独自生活。如果这个种群中的某个母亲发明了一种有用的技巧,比如说,如何打开坚果来获取营养丰富的果肉的方法,那么她将生活得很好,她的后代也许比种群中其他个体的后代都多。然而,除非把这种技巧传给下一代,要不然在她死后,这种技巧就会消失。

现在设想这样一种情景,后代在自谋生路之前,有一段时间陪伴在母亲身边。大多数幼仔将从母亲那里学会新技艺,从而将新技艺及相关好处再传给下一代。这个过程可能通常在缓慢进化的种群中发生,至少在母亲和后代之间存在长期联系,但是,如果几个个体形成了宽容的社会群体,那么这个过程将获得强大推动力。

我们可以进一步推演下去。对于生活在宽容的社会群体中进化缓慢的动物而言,比起创新能力的相似改进来,自然选择(natural selection)对通过观察来学习的能力进行改进,往往更为显著,因为在这样的社会群体中,个体能把技能建立在当前和过去几代动物的经验之上。随后,我们可以期待出现前馈过程(feed-forward process),动物就能更具创新性,进化出更好的社会学习技巧,众所周知,这两者都是支撑智力的技艺。因此,正是文化性促使具有一些创新能力的物种朝更高级智力进化。而这就是我们认知进化的新解释。

这种新假设解释了另一个令人迷惑的现象。在上个世纪的许多时间里,人们像培育人类儿童那样培育了大型类人猿幼仔。这些所谓合群的类人猿获得了一系列惊人的技巧,容易模仿复杂行为,例如理解人们的手势甚至某些人类语言,成为幽默的顽皮鬼,还能作画。就在最近,一些正规实验,比如美国佐治亚州立大学的苏·萨维奇-伦波(Sue Savage-Rumbaugh)所进行的实验,涉及一只称为Kanzi的猩猩,该实验已经揭示了这只猩猩具有惊人的语言能力[参见《科学美国人》1994年10月号威廉·卡尔文所著《智力的出现》一文]。尽管因为缺乏科学严密性而常常被拒绝,但是,这些不断重复的例子揭示了大型类人猿具有惊人的认知潜能,只是没有表现出来而已。虽然我们不可能全面评价丛林生命的复杂性,但是我猜测,这些合群的类人猿确实智力超群。在浓缩了人类进化故事的过程中,像人那样成长的类人猿,可能被引向一个更高的认知巅峰——高于其他动物。

同一条思路解开了长期困惑人们的谜团,为什么许多豢养的灵长类动物都轻松使用工具,有时甚至能制造工具,而它们的野外同类却似乎完全缺乏这类推动力。经常听到的说法是,它们不需要工具,对红毛猩猩、黑猩猩和僧帽猴(capuchin monkey)的观察,证明这种说法是错误的——某些工具使用的出现,让动物自然栖息地的食物最为丰富,或者让动物渡过食物短缺难关。如果我们认识到相同物种的两个个体能在智力表现上明显不同,其表现取决于它们生长的社会环境,那么难题就解决了。

红毛猩猩集中体现了这种现象。众所周知,它们是逃跑高手,常常从动物园脱身有术,能灵巧地打开锁着的笼子。尽管富于献身精神的野外研究人员进行了数十年艰苦辛勤的监测,但是,对于素魁之外的野外红毛猩猩的宝贵技艺,可利用的野外观察来得到的揭示微乎其微。野外捕捉的个体一般都没有关起来,它们总是根深蒂固保持着胆怯,怀疑人类。但是,动物园里出生的类人猿,则乐于把饲养员认为是具有价值的行为榜样,注意他们的活动以及圈舍周围的物体,认识到如何学习,因此积累了许多技艺。

“文化促进智力”(intelligence-through-culture)这一理论的关键预测,就是最富于智力的动物也有可能群居,整个群体经常采用成员引入的创新成果。这种预测不容易得到检验。不同世系动物的判断力和生活方式差异很大,一直很难找到一种智力表现的评判标准。目前,我们只能追问,具有无可争议的智力信号的世系,是否也存在着以创新为基础的文化,是否反之亦然。例如,在镜子里认识自己,是一个没有得到很好理解、然而却是明确的自我认识信号,被当作高智力的标志。迄今,虽然在众多世系中进行广泛尝试,但是唯一通过这种检验的哺乳动物种群,就只有大型类人猿和海豚了,相同的动物能学习理解许多有争议的符号,表现出模仿的最佳证据,这就是以创新为基础的文化的基础。灵活使用以创新为基础的工具,则是智力的另一种表现,更为广泛地存在于猴子与类人猿、鲸类动物和大象等哺乳动物之中,在所有世系中,社会学习都是普遍现象。迄今为止,虽然只能进行这些粗略的检验,但是它们都支持“文化促进智力”这一假设。

另一个重要预测是,创新和社会学习的倾向性必定共同进化。实际上,现就职于荷兰乌德勒支大学的西蒙·里德(Simon Reader)和现在英国苏格兰圣安德鲁斯大学的凯文·拉兰德(Kevin Laland)发现,表现出更多创新证据的灵长类动物,也就是那些展示了更多社会学习证据的动物。当然,还有更多的间接方式,来检验它们取决于物种中间的大脑相对尺寸(根据身体尺寸进行了统计性修正)与社会因素和发育因素之间的相关关系。各种哺乳动物群体的群居性和大脑相对尺寸之间很明确的相关关系,也同这种观点一致。

虽然这种新假设还不足以解释为什么在大型类人猿中,单单是我们的祖先进化出了如此极端的智力,但在丰富的文化环境中,大型类人猿逐渐进化而成的显著能力,使这种差距似乎并没有那么大。对历史演化轨迹的解释涉及许多细节,必须对罕见和令人困惑的化石及考古记录进行艰苦细致的拼接。许多研究人员猜测,关键变化就是早期人属动物挥舞着工具,迈开大步进入稀树大草原生活。它们为了挖掘植物块茎,也为了分解和守卫捕猎到的大型哺乳动物尸体,不得不共同工作,创造工具,采取策略。这些要求促成了它们的更多创新出现,也强化了相互依赖的关系,因此使它们的智力迅速增长起来。

人类一旦出现,文化历史便开始与天生能力相互作用,从而改进了人类的能力。人类起源之后,几乎经过了15万年,人类符号的复杂表达,例如做工精致的非功能性史前古器物(艺术、乐器和陪葬品),才开始渐渐出现[参见《科学美国人》2005年6月号凯特·王所著《现代大脑的黎明》一文]。过去1万年来的技术大爆炸,表明了文化输入能够推动无限的技艺,而这都是由石器时代(Stone Age)的人类大脑来实现的。文化的确能够根据旧大脑来造就新大脑。

请 登录 发表评论