结束了一天的工作,我趁着夜色登上“甲板”——那是我们对这块平台的称呼,上面安装了4台直径为8米的望远镜,它们构成了甚大望远镜(VLT)——这是我在智利的帕拉纳尔天文台(Paranal Observatory)度过的一些最美好的时光。景色怡人,头顶辽阔星空,望远镜的圆顶平滑地运转着,不合时宜地享受一口烟斗,还有那朦胧的乳白色地平线上隐约可见的黑暗沙漠。我站在那里欣赏着VLT——世界上最先进的望远镜组,它那4台430吨重的机器安静地旋转,与天空共舞一曲芭蕾。这时,我就会想到自己是多么幸运,可以投身到一个如此杰出的项目之中。它是全人类共享的一项成就。跟我们今天的其他大型望远镜,例如凯克天文台(Keck Observatory)、哈勃太空望远镜(Hubble Space Telescope)和甚大阵射电望远镜(Very Large Array)一样,VLT包含了我们的文明所能提供的最高技术。如果你去追溯每一个部件的来源,最终将发现,是数百万人的共同努力才把它变成了现实。

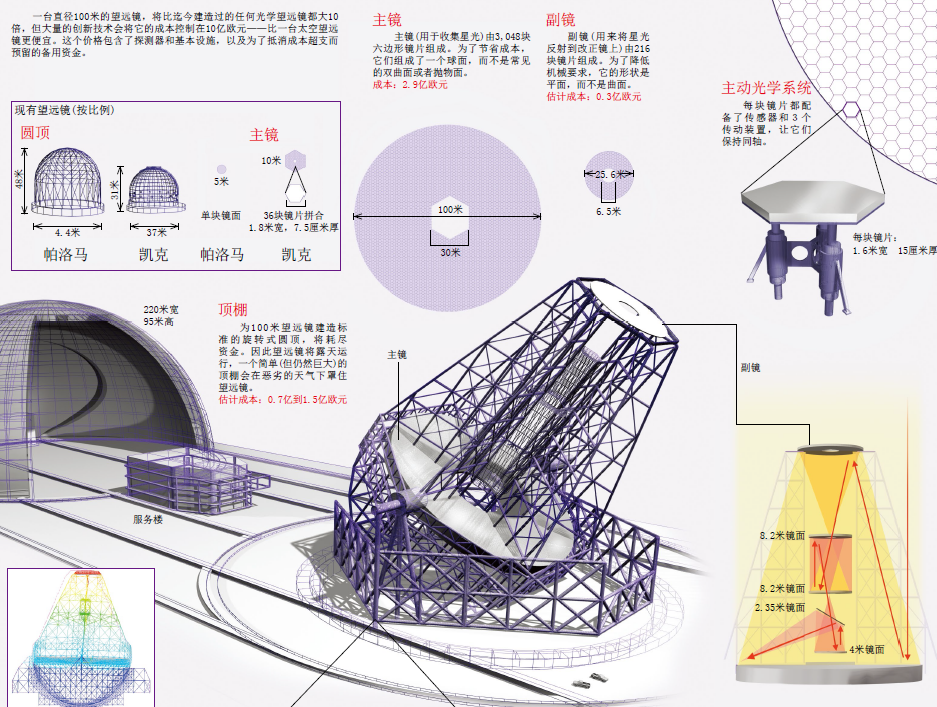

但天文学家永不停歇。VLT建成还没多久,我们之中的许多人就已经开始考虑它的继任者了,那些望远镜的主镜直径将达到25、30,甚至100米。我已经深深地陷入了一个构想的设计之中,这个庞然大物被称为OWL——因为它敏锐的夜视能力,也因为它无可匹敌的巨大体型[译注:在英文中,OWL既有猫头鹰的意思,又是“无可匹敌的巨大”的字母缩写],它直径为100米的镜面,几乎可以覆盖整个帕拉纳尔的“甲板”。

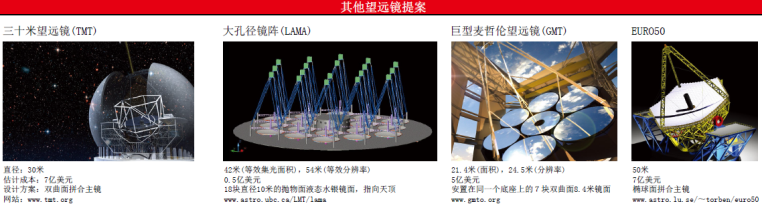

与所有科学新设备一样,现在正在运转的8到10米望远镜,不仅正在回答当初建造时要求它们解答的问题,而且还提出了更加深刻、更具挑战性的新问题,需要更大的设备才能解答。分析其他恒星系统中类地行星的化学成分,搜寻生命的迹象;研究宇宙中最早形成的星系;理解暗物质和暗能量的本质;拍摄我们太阳系中无法通过实地太空船探测的众多天体——所有这些都驱使天文学家追求新一代巨型光学望远镜,它的能力要超过现有望远镜的成百上千倍。欧洲的许多机构已经将这样一台望远镜列为天文学界的头等大事;在美国国家科学院,它的优先级也仅次于哈勃的继任者—詹姆士·韦布太空望远镜(James Webb Space Telescope,简称JWST)。一些计划正处于筹建阶段,包括OWL、三十米望远镜(Thirty Meter Telescope,简称TMT)和24米的巨型麦哲伦望远镜(Giant Magellan Telescope,简称GMT)。

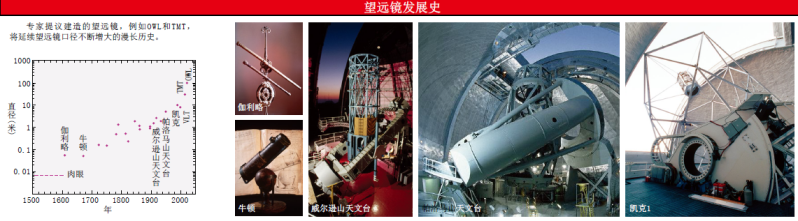

历史上,望远镜遵循自己的“摩尔定律”:每一代望远镜的大小都是前一代的两倍左右,需要几十年时间来建造。20世纪的“加州级数”(California progression)特别生动地说明了这种趋势:威尔逊山上2.5米口径的胡克望远镜(1917年建),帕洛马山上5米的海尔望远镜(1948年建)和夏威夷莫纳克亚山上两台孪生的10米凯克望远镜(1992年建)。按照这种惯例,下一代望远镜的直径应当在20米左右,大约在2025年投入使用。我们当中的一些人提议,在下个10年的中期建成直径25米、甚至100米的望远镜,他们是不是发疯了?更细致地审视一下建造望远镜所面临的挑战,也许会让你对天文学家健全的心智恢复信心。建造更大的地基望远镜,不仅因为需求紧迫,更重要的是,必要的技术已经存在。

提升的余地

违反望远镜“摩尔定律”的一大动力就是,天文学家在提高设备的集光力方面,已经把其他办法都用到了极致。在一架反射式望远镜中,光线先经过一面主镜的反射,再照到一面副镜上,它会将光线聚焦到一个方便的位置,你可以在这里进行肉眼观测、拍摄照片、或者将光线分解成彩虹光带,进行光谱分析。当天文学家谈及望远镜大小时,他们所指的其实是主镜的直径。直径翻倍,可以让你看到亮度只及原先1/4的天体,或者可以让你看到同等亮度,但距离却在两倍以外的天体。

过去50年来,望远镜对于黯淡天体变得更加灵敏,这不仅仅因为口径增加,也是探测技术进步的结果。5米的海尔望远镜刚建成时,配备了感光照相板,它只能记录落在上面的光线中的百分之几。今天电子探测器的效率接近100%——灵敏度提升后,能够记录的光线增多,就相当于把直径放大了5倍。这么一来,目前这代望远镜虽然直径只是上一代的两倍,但实际上得到的效果却相当于把直径扩大了10倍。现在,探测器的效率几乎没有进一步提升的空间,要让下一代望远镜实现同样的飞跃,它就只能宽达100米。

对于未来望远镜能够实际达到的最大直径,不同设计方案的倡导者已经有过一场友好的,甚至是愉快的争论,但没有人怀疑下一代望远镜在尺寸上大幅增加的必要性。从传统上说,新望远镜的设计大小会受到镜面玻璃制造能力的限制。玻璃需要被浇铸成必要的形状,然后加以抛光。可见光的波长比射电波更短,因此尽管射电望远镜的碟形天线可以非常巨大,但它们的要求却比光学镜面宽松得多,就像与抓起一块岩石相比,用手指捏起一粒细沙,需要更加精细的运动神经控制一样。

5米的海尔望远镜,拥有一块表面精度为50纳米的抛物面反射镜。如果它像大西洋一样宽的话,表面上最大的起伏也只有5厘米高。为了将它磨光,建造者使用了涂抹着沥青的木制抛光工具;在最后阶段,他们手工抛光了部分区域。这项任务花费了11年之久(当然中间经历了第二次世界大战),每两天就对镜面形状进行一次测量。

今天的镜面在计算机控制下成形,大大加快了进度。VLT4块8.2米镜面,都只用了不到一年就完成了抛光,对镜面的测量几乎是连续进行的。它们的表面精度与海尔望远镜相同,或者略高一些,尽管它们的形状(双曲面,可以产生最锐利的焦点)要复杂许多。因此,抛光已不再是主要的绊脚石了。

更大的问题在于玻璃制作本身。为了浇铸8米宽的整片玻璃,望远镜制造者不得不建造专用的工厂,并且付出高昂的学习代价,通常要制成再摔破几块镜面之后,才能掌握正确的方法。目前的制作工艺想要在尺寸上再增大一倍都做不到。幸运的是,意大利天文学家圭多·霍恩·达尔图罗(Guido Horn D’Arturo)在1932年提出了解决办法:拼合镜面。例如,两台一模一样的凯克望远镜的镜面就是由36块镜片拼嵌而成的,每一块镜片都是直径1.8米的六边形。这样的六边形使得它们可以组合在一起,拼合成一个完整的双曲面。每块镜片的镜面轮廓都略有不同,这取决于它到镜面中心的距离。理论上,这种设计可以被放大到任意尺寸。不足之处在于,必须将镜片的光轴对齐到小于光波波长的精度,把接缝对成像质量的影响降到最低,还必须在风力冲击下保持镜片的拼合完整。

与凯克望远镜一样,OWL和TMT也将由六边形镜片构成。GMT的设计者已经采用了一种不同的方案:为了将拼合的缺点降到最小,他们选择了制造更少但更大的镜片。望远镜将由7块8.4米的圆形镜片拼合而成(其中第一块已经开始制作,以检验这种原理)[参见《环球科学》2006年1月号 “与科学家同行”栏目中W·韦特·吉布斯所著《遥望宇宙的千里眼》一文]。这种方案的不足之处,就是很难再进一步扩大规模。

两全其美

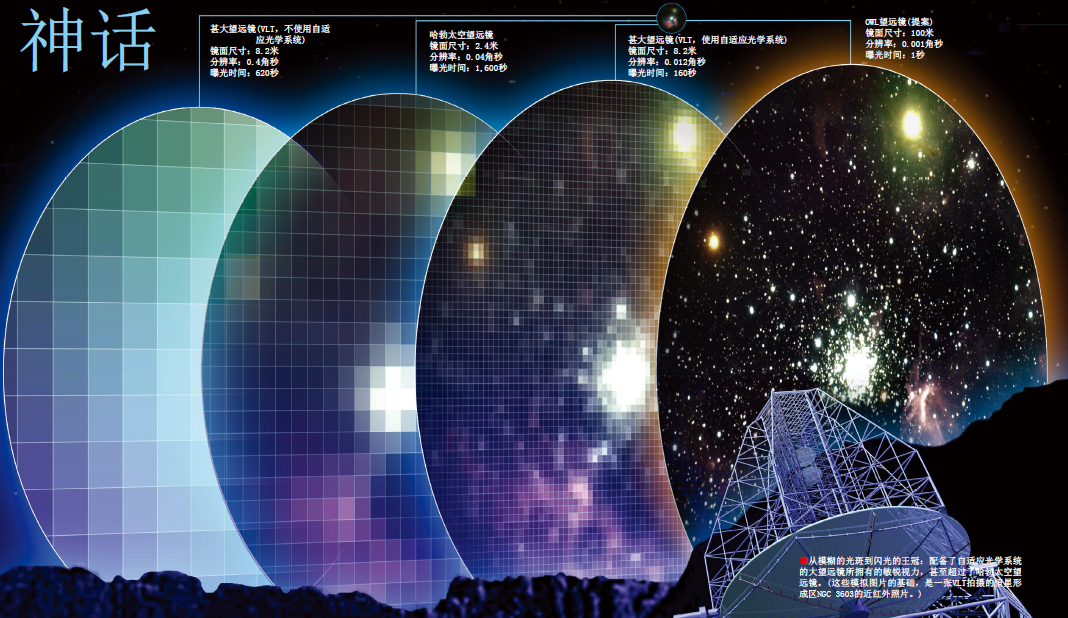

对暗淡天体的灵敏度,只是一台望远镜所要达到的目标之一。另一个目标是分辨率,即辨别细节的能力。理论上,一台大型望远镜应该可以同时满足这两个要求。当入射光波在镜面外缘被切断时,一种被称为“衍射”的模糊效果就会出现。望远镜越大,成像因衍射引起的质量下降就越小。然而,直到不久以前,对地基光学望远镜来讲,衍射还只是没有实际意义的限制。即使在空气最纯净的地点,湍流也会模糊掉任何小于0.3角秒的特征。[译注:1角秒是1/3600度,0.3角秒就相当于在10千米以外看到的一元钱硬币的大小。]如果你透过帕洛马山上价值1亿美元的5米望远镜来观察巨星参宿四(Betelgeuse,视直径0.05角秒),你所看到的不过是一个闪亮的红色光点——跟你通过价值300美元、口径20厘米的业余望远镜看到的光点,甚至跟你用肉眼直接看到的星点相比,只是更明亮,并不会更清楚。

太空望远镜遇到了相反的问题。它们可以拍摄分辨率高得惊人的照片,但缺乏看见最暗淡天体所需的灵敏度,更别指望将它们的光线拆分成多种颜色,来分析化学成分了。受到航天飞机货舱大小的限制,哈勃太空望远镜的直径只有2.4米,连JWST也只能拥有一块6.5米直径的主镜。对这些卫星发现的天体的后续光谱分析,必须由地面来完成。

对下一代望远镜来说,灵敏度和分辨率无法兼得是不够理想的,它们的科学目标要求两者缺一不可。经过一整夜曝光,一台100米的望远镜将有能力看到非常暗淡的天体——亮度只有目前所见最暗天体的千分之一。在现有望远镜看起来是一片黑斑的地方,它将能看到一大群暗淡的天体。如果没有高分辨率,所有这些天体都会混为一团。

高分辨率和高灵敏度的结合,对检测类地行星也极为重要。为了看见这样一颗亮度不及主星十亿分之一的行星,天文学家必须使用一小块遮光盘,即所谓的日冕仪(coronagraph)来遮挡恒星;但如果遮光盘太大,也会遮住行星。高分辨率意味着天文学家可以使用更小的遮光盘,从而扩大行星搜索的范围。要想在银河系的邻近区域中,搜寻处于类似地球公转轨道上的行星,所需望远镜的尺寸至少应该有80米左右。它所能搜索的空间区域之中,包含大约400个类似太阳的恒星系统,望远镜可以对其中大约40个系统中可能存在的类地行星进行光谱分析。一台30米的望远镜只能搜寻几十个恒星系统。为了拍摄其中一颗行星的光谱,它将不得不花费数周时间来收集光线,这也许是不可能的。

进化与适应

为了实现高分辨率,望远镜将不得不依靠自适应光学系统(adaptive optics),来抵消大气湍流(atmospheric turbulence)引起的扭曲[参见《科学美国人》1994年6月号约翰·W·哈代所著《自适应光学》一文]。这个想法是,自适应光学系统就是监测一颗参考恒星(也可以是由一束激光射入高层大气,所制造出的一颗人造“恒星”),并调整镜面的形状,使这颗恒星保持聚焦。这个镜面可以是副镜,也可以是其他更小的、介于副镜和探测器之间的镜面。错综复杂的小活塞(即传动装置),从背后推挤着镜面,对它的形状进行微调。

这个系统可以使一台望远镜达到或者接近它的最大分辨率,使它只受衍射的限制,就像大气层根本不存在一样。一台100米的望远镜应该能看见宽约0.001角秒的特征,比哈勃所能达到的分辨率还高出40倍。透过它,参宿四看起来将不再只是一个光点,而是一个3,000像素的图像——这样的精细程度,目前只有在观测邻近的行星时才能达到[译注:这里邻近行星指的是我们太阳系中的行星]。

这项技术已经应用在许多大望远镜上,但为了让它能够在更大的系统中发挥作用,它本身也必须被放大。可我们几乎看不到放大的可能性:一台100米望远镜上的自适应光学系统,需要10万个以上的传动装置;而今天的系统最多拥有1,000个。控制电脑必须能在一秒内将镜面的形状刷新几百次,目前的处理器技术还无法胜任这项工作。

工程师采取了一种阶段性策略,先建造在红外线波段中运转的自适应系统。它需要的传动装置较少,因为光波波长越长,湍流的影响就越弱。其他科学家还在为医学、航天、军事监视和消费电子领域开发高级的自适应光学系统,天文学家应该能利用这些成果。多层共轭自适应光学(MCAO)系统就是一项特别有前途的新技术,它可以对大视场中的湍流作出修正,让系统不再局限在参考恒星周围的一小片天区之中。VLT就配备了一套采用多层共轭方法的样机。

干涉测量是一种将多台望远镜的光线合并起来的技术,这样就可以达到更高的分辨率,甚至超过现在被提议的大型望远镜的能力[参见《科学美国人》2001年3月号阿尔森·R·哈简和J·托马斯·阿姆斯特朗合著《用更敏锐的眼睛看星星》一文]。在帕拉纳尔天文台就运行着这样一套系统。4台VLT望远镜的位置相距130米,因此合并它们的光线所能提供的分辨力,相当于一台130米宽的单面望远镜,能够揭露出研究目标的惊人细节。但是干涉测量也有自身的局限性:它们只能观测一小片视场,使用这种方法就像通过一根吸管来观察事物一样。同样,由于光学系统的复杂性,它们只能利用所收集的光线的百分之几。与此相反,普通望远镜的光线利用率是50%,或者更多。无论如何,它们的总采光面积都只是子望远镜面积的总和。简言之,它们与太空望远镜一样,放弃了灵敏度来换取分辨率,因此无法替代巨型地基望远镜。

技术细节

大象跟蚂蚁的结构是不同的。生物的体重会按照体长的立方增长,而骨骼支撑重量的能力只能按平方增长,因此按比例,大象的腿必须粗壮得多。这些适用于大型陆地哺乳动物的原理,也同样适用于望远镜。假如望远镜连自身的重量都无法支撑,那么世界上所有先进的光学技术也没有意义。尽管射电天文学家已经建造了直径达到100米的可转动碟形天线,但光学望远镜的机械要求严格许多,因为它们是在波长短得多的可见光波段中运转。

望远镜的框架必须足够坚固,以保证镜面彼此的精确准直,抵抗风力引起的振动。粗短型的望远镜通常比细长型的更为坚固,但为了将光线聚集在焦点上,前者需要更强烈地弯折光线,这会使光学设计更为复杂。因此,工程师必须在机械需要和光学要求之间寻求平衡。VLT在风中仍会轻轻摇晃,不过副镜可以通过每秒高达70次的反方向移动,来抵消这些振动的影响。OWL也将采取同样的方式。

另一个潜在问题是,望远镜跟踪天体时,它的重心会发生偏移,使望远镜变弯,导致它的镜面偏离同轴。今天大多数大望远镜都采用了一种骨架式结构,这是工程师马克·塞吕里耶(Mark Serrurier)在20世纪30年代为帕洛马天文台设计的。在这种结构中,每个镜面都被固定在一个开放的盒形框架之中,框架由四根三角孔桁梁(triangular truss)构成。当望远镜侧倾,框架弯曲,镜面也会侧移,但是由于每个镜面都被固定在同一类框架中,所以偏移的距离都相同,从而保持了精确同轴。OWL的设计采用了类似的方法,但拥有自己的优点:它可以通过少量的标准化部件组装而成,就像Tinkertoy一样[译注:Tinkertoy参见19页的解释]。

这种结构的总重量为1万到1.5万吨——这取决于镜面材料的最终选择。巴黎埃菲尔铁塔在最初建造时也就重约1万吨。按比例,与它看似巨大的体形相比,OWL要比今天的望远镜轻便许多。如果你把VLT的一台单元望远镜[译注:即构成VLT的4台望远镜中的任意一台]按比例放大到OWL的程度,它将重达50万吨。然而,要以既定的精度移动1万吨的身躯,本身就是一个挑战。工程师正在考虑的选择包括:在每个轮子中利用摩擦驱动器(类似火车的转向架),望远镜可以在上面浮动的薄油层(即VLT单元望远镜采用的方式),以及磁悬浮。

打破陈规

因此,从技术上讲,天文学家想要建造直径100米的望远镜,并不是精神错乱。虽然在过去,望远镜尺寸的增长要求在技术上取得突破,但未来的增长完全可以利用现有的知识和技能。对于现代建筑者来说,一个100米高的结构实际上相当普通。

此时,成本就成了主要问题。过去,一台望远镜的标价与主镜直径的2.6次方(D2.6)成正比。因此,如果4台8米的VLT望远镜每台价值大约1亿美元的话,一台20米的望远镜就将花费大约10亿美元——这是人们预期能为一台新望远镜筹集到的最高金额。一台100米望远镜的造价将达到令人瞠目的700亿美元。只要望远镜成本的这种规律继续保持下去,天文学家就应该认真考虑,建造多台较小的望远镜,来达到预期的等效尺寸:这样成本会按照D2增长。以10亿美元来说,我们可以购买10台8.2米望远镜,它们的集光面积就等效于一台26米的单面望远镜。不幸的是,由于前面提过的原因,相同的大小并不意味着相同的能力。作为普通望远镜使用时,镜阵拥有的灵敏度,将相当于一台26米的望远镜,但是它的分辨能力只相当于一台8.2米的望远镜。作为干涉仪使用时,镜阵可以提供更高的分辨率,但灵敏度就会更低。

幸运的是,工程师们认为自己能够打破规律。关键就在各部件的大规模生产,这样每个部件的成本就会急剧下降。这也反过来要求光学结构采用新颖的方法。一台100米望远镜,不应该采用常见的双曲面主镜,而应使用球形镜面,因为前者要求每块镜片的形状都按照它在镜面中的位置特别定制,后者的镜片在形状上则完全一样。全部3,048块镜片都能在一条生产线上,以每两天一块的速度制造出来。采用这种方法需要作出让步,因为球形镜面会在光路中引入一些偏差。为了弥补缺陷,望远镜将不得不配备一台被称为改正镜的设备,就像修复哈勃望远镜视力的设备一样。即便如此,整套系统仍然会更加便宜。

圆顶是所有望远镜的主要开支之一。帕洛马天文台拥有一个足以与罗马圣彼得大教堂相匹敌的圆顶,只是艺术性稍差了些。它如此巨大的原因之一就是,望远镜的底座是倾斜着指向北极星的。这样一来,整个设备只须绕轴转动就能跟踪恒星。现代的望远镜是由一种更紧凑的“地平式”(altitude/azimuth)底座来支撑的(地平式是指它可以在高度和方位角两个方向上移动,而不仅仅是绕轴旋转)。它的缺点是需要更加复杂的操控机制,用计算机已经能实现这种操作。不过,即使采用地平式系统,一台100米的望远镜也需要一个非常昂贵的圆顶。更大的问题是,电脑模拟指出,一个如此巨大的结构,也许会产生自己的微型空气湍流。因此OWL只能拥有一个滑行式顶棚,在白天或恶劣天气中覆盖望远镜。平时,望远镜将露天操作。它可以抵抗风速达到15米/秒(65千米/时)的中等强风。实际上,持续的微风还能减少空气湍流。

100米的OWL望远镜,成本将在12亿美元左右。TMT目前的估价约为7亿美元,GMT约为4亿美元。将近10亿美元的费用要比大多数太空计划更便宜,但这仍然是一笔非常庞大的资金。国际间的通力合作大概是必不可少的。

天文学的前景

过去十年是天文学的黄金时代,但是我们能够预期,到2015年,一切将变得更加美好。开创性的探测器和自适应光学系统,将提升目前这代8米到10米望远镜的能力,就像新的相机和光谱仪已经推迟哈勃的退休年限一样。干涉测量已经从罕见的技术发展为常用的方法,追踪着更加暗淡的天体,提供亚毫角秒的分辨能力。JWST已经发射升空,专司红外线观测。阿塔卡马大型毫米波阵(Atacama Large Millimeter Array)也已开始运转,用几十面碟形天线在红外和射电天文学之间架起桥梁。射电天文学家可能正在建造平方公里阵(Square Kilometer Array),以侦测低频射电波,这几乎是从未探索过的电磁波段。

有了这些进步,天文学家是不是还真的需要新的超大光学望远镜?答案是非常肯定的。重要的科学问题,例如对日外行星的研究和对恒星及星系构筑原料的研究,都无法用较小的设备完成。对于可见光和近红外线来说,地基望远镜与空间天文台相比,可以用较低的成本,提供较高的分辨率和灵敏度。

在以OWL、TMT和GMT为代表的各种方案中进行筛选,并不是一件容易的事。每个方案都有各自的优缺点。最近,一个评估OWL方案的国际评审团得出结论,认为它在技术和资金两方面都是可行的,但却存在风险。我和我的同事,在天文学界更广泛的帮助之下,正在整理一个较为精简的设计方案,预计今年年底会得出一个结论。因此不同的方案也许会趋于一致,TMT本身也是由几个更早的设计方案合并而成的。

几个世纪以来,望远镜的大小已经从床头柜,演变成房间、别墅、大教堂和现在的摩天大楼。多亏了技术进步,我们才能建造这样的设备,它将有能力看到宇宙中最早诞生的第一批恒星,还将看到其他恒星周围的行星,其中可能就有我们地球的姊妹行星。问题不在于我们能不能建造巨型望远镜,或者为什么要建造它,而在于我们应该在何时,建造多大的望远镜。

请 登录 发表评论