当我们看电视、翻阅杂志或浏览网页时,常会遇到各种脑力训练广告,劝告我们每天都要做大脑适应性训练,才能使大脑高效、灵活地运转。训练方式不拘一格:背诵物品清单、玩填字游戏,甚至估算公园里有多少棵树也行。

这些方法看似平淡无奇,却有着深刻的神经生物学机理。最近,科学家用大鼠进行的研究表明,认知训练能提高成年大鼠大脑内新生神经元的存活率,而且训练难度越大,大鼠越投入,存活下来的新生神经元越多,以帮助大脑解决复杂问题。由此看来,脑力训练可使大脑变得更聪明,就像体育运动能使身体强壮一样。

对于不喜欢动脑筋的人来说,这一发现尤其具有警示意义,更重要的是,它支持一个在坊间广为流传的假说:经常进行脑力训练,老年人或阿尔茨海默病的早期患者可以延缓认知能力衰退。

神经元消失了

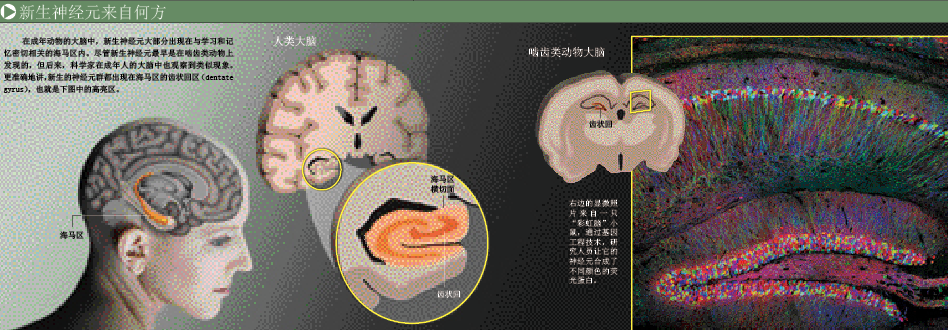

生物学家一直认为只有在发育期,大脑才会长出新神经元,但10年前的一个重大发现颠覆了这一传统观点:当时在美国洛克菲勒大学工作的伊丽莎白·古尔德(Elizabeth Gould)发现,成年动物的大脑会长出新神经元,尤其是在与学习、记忆相关的海马区。不久后,科学家在小鼠、猴子等试验动物身上也得到了类似结果。1998年,美国和瑞典的神经科学家证实,成年人大脑内也存在新生神经元。

研究啮齿类动物时,科学家通常会给它们注射BrdU(bromodeoxyuridine,溴脱氧尿苷),用以标记新生神经元。在显微镜下,含有BrdU的神经元很容易分辨。大鼠试验的结果显示,在成年大鼠的海马区内,每天会长出5,000~10,000个新生神经元(尽管人类大脑也会长出新生神经元,但具体数字我们还不清楚)。

不过,新神经元的生成时间和数量并没有特定准则,很多外界因素都会影响神经元的生成:研究显示,体育锻炼会促进新神经元的生成,喝酒则会起到相反的作用。如果让小鼠在转轴上跑步,它们大脑内的神经元生成速率,是成天呆着不动的小鼠的两倍。有趣的是,给小鼠喂食蓝莓似乎也能增加海马区新神经元的数量。

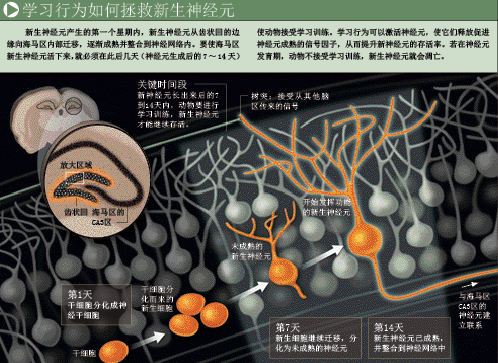

虽然锻炼等多种方式都能促使大脑长出新神经元,但其中大部分都会在几周内死亡。当然,机体内大部分细胞都不能无限期存活,细胞凋亡并非奇异事件,可新生神经元以如此快的速度集体消失,就颇令人费解了。大脑费时费力地生成这些神经元,为什么又让它们迅速消失呢?

拯救神经元

从大鼠试验来看,大脑生成新神经元的目的,可能是为执行新任务做准备。1999年,我和古尔德(目前在普林斯顿大学工作)在一系列试验中,让大鼠学习一种新技能,然后观察学习行为是否会影响海马区新生神经元的存活状况。我们发现,如果让大鼠执行有难度的“认知任务”,新生神经元就会留下来;反之,它们就会消失。

大鼠“被迫”学习的技能叫做追踪性眨眼条件反射(trace eyeblink conditioning,见第42页图),类似于巴甫洛夫条件反射(经过训练,狗会把铃声和食物联系在一起,一听到铃声就会分泌唾液)。在眨眼条件反射试验中,动物在听到声音后的极短时间内(通常是500毫秒,即半秒钟),会受到一个眼部刺激而眨眼(向眼睛吹气,或给眼皮一个温和的刺激)。

经过几百次训练,大鼠就能建立声音和眼部刺激间的联系,预测刺激何时发生,并在受到刺激前闭上眼睛。这种条件化的反应说明,大鼠已经学会将两件事在时间上联系起来。在人类看来,它们的“成就”似乎微不足道,但这为研究动物的“预测性学习能力”提供了一个很好的模型(预测性学习能力是指,通过以往经验来预测未来事件的能力)。

为了研究学习行为和神经元生长的关系,试验开始前,我们给所有试验大鼠都注射了BrdU。一周后,50%的大鼠开始接受眨眼条件反射训练,其余的继续关在笼子里。经过四五天的训练,我们观察带有BrdU的新生神经元时发现,在建立了眨眼条件反射的大鼠大脑内,新生神经元数量明显比留在笼子里的大鼠多。我们推测,眨眼条件反射训练能使很多本应迅速消失的新生神经元留存下来。而对于笼子里的大鼠,它们的大脑内基本没有携带BrdU的神经元——也就是说,在试验开始时携带了BrdU的神经元已经死亡。而且,训练成绩越好的大鼠,留存下的新生神经元就越多。在接受其他训练的大鼠身上,我们也观察到类似现象。

刚开始进行眨眼条件反射试验时,我们主要观察训练成绩较好的大鼠,它们能在眼部刺激发生前50毫秒眨眼,成功率在60%以上。最近几年的试验中,我们也开始观察训练成绩较差的大鼠,试验结果已于2007年发表:经过800多次训练,仍学不会正确判断刺激时间的大鼠和没经过训练的同伴一样,大脑内的新生神经元都会很快消失。

我们也曾通过减少训练次数来加大试验难度。当训练减少到200次时,原来能学会眨眼反射的大鼠中有一部分就学不会了。最终结果与此前的试验相似:训练次数相同的情况下,学会眨眼反射的大鼠保留了更多的新生神经元。上述结果说明,新生神经元得以留存的关键,并不在于训练方式和处于何种环境,而是学习过程。

尽管海马区的新生神经元能否存活依赖于学习过程,但不是所有学习任务都有这种作用。训练动物爬上水池里的可见平台,对新生神经元的存活就没什么用。如果训练动物时,两种刺激几乎同时发生,也无法拯救新生神经元。以眨眼反射为例:试验中,如果声音信号一结束,就刺激大鼠眼部,而没有500毫秒的时间间隔,新生神经元便无法留存下来。

我们推测,这是因为上述任务难度较低,动物无须仔细思考。游上可视平台算是大鼠的本能,毕竟它也不想淹死在水池里;如果眼部刺激和声音信号的结束同时发生,大鼠根本就不需要记住信号何时结束,也就不必预测刺激什么时候发生,只要记住声音信号一结束就闭眼即可。

我们推断,学习任务越难,动物投入的精力越多,留存下来的新生神经元就越多。为了验证这一想法,我们对眨眼反射试验稍加改动,进行了另外两组试验。第一组相对容易,试验开始时,声音信号首先响起,紧接着我们便刺激大鼠的眼部——也就是说,两个步骤在时间上基本同步,听到声音就眨眼即可,就像赛跑选手听到枪声就起跑一样。结果不出我们所料,这一训练不能拯救大鼠大脑内的新生神经元。

在第二组高难度试验中,我们大大延长了声音信号的持续时间,在信号即将停止前刺激大鼠眼部。由于信号持续时间长,眼部刺激又发生在信号结束前,大鼠无法把信号结束作为准备眨眼的参考时间点,因此它们要完成任务,就必须准确记住声音信号何时开始,预测眼部刺激何时发生——不用说动物,即便对于人类,这也是一个高难任务。我们发现,在该试验中表现出色的大鼠的大脑内,很多新生神经元存活下来,甚至比接受原始版本的训练时还要多。

有趣的是,我们在眨眼反射试验结束后发现,在学得较慢的大鼠(需要接受更多训练才能准确掌握眨眼时机)的大脑内,存活新生神经元的数量要多于学得快的大鼠。从这一点来看,海马区新生神经元的存活数量可能还与训练量有关,并不是学得越快存留得越多。

生死时间线

目前还不清楚的是,为什么高难度学习任务更利于新生神经元的存活。一种假说认为,难度较高或长时间的学习训练,不仅能激活海马神经回路中的神经元(包括新生神经元),还会使它们更为活跃,这个过程对于神经元的存活非常关键。就个人而言,我比较支持该理论。

首先,很多科学家都已证明,学习行为(如眨眼反射试验)能提高海马区神经元的兴奋度,使它们更为活跃;反过来,海马区神经元的活跃程度又能反映学习状况:神经元越活跃,动物学得越好。

其次,有证据显示,只有在一个关键时间段内,学习行为才有助于新生神经元的存活。对啮齿类动物而言,这个关键时间段大约是新神经元长出后的1~2个星期。一项最新研究也得出了相似的结果:学习行为可以使动物大脑内“年龄”为7~10天的新生神经元存活下来。如果在神经元长出后的前7天,就让动物接受学习训练,时间太早,不能达到预期效果;时间超过10天,新生神经元已经死亡,训练将无任何作用。在7~10天这个时间段,恰好也是新生神经元长出树突和轴突的时间,它们开始对特定的神经递质(携带神经信号的化学物质)作出适当反应。树突和轴突好比神经元的信号接收器和发射器,前者负责接收其他脑区的神经信号,后者则向邻近脑区传递信号。

这些结果暗示,新生神经元只有发育成熟,并整合到神经网络中,才能在学习过程中发挥作用。当学习任务难度较高时,海马区的整个神经回路(包括新形成的回路)都将动员起来,新的回路也因此而存留下来。如果任务不难,新回路就无法被激活,最终消失得无影无踪。

新生神经元的作用

每天,海马区都会长出成千上万的神经元,如果动物在适当的时间接受学习训练,这些神经元就会留存下来。但它们有什么用呢?刚长出的神经元肯定对学习没什么帮助,而动物几乎随时可能面临学习任务,在这种情况下,大脑不可能花上个把星期的时间,等待新生神经元慢慢成熟,逐渐融入功能性神经网络。我和同事猜测,新生神经元可能会在一段时间后,从某些方面影响学习行为。

为了证实这一想法,我们决定“除去”动物的新生神经元。如果它们对学习行为很重要,除去它们后,动物的学习能力应该会下降。不过,在技术层面,从大脑中去掉新生神经元是不现实的,我们采取了一种间接的方法:连续几周给大鼠喂食一种名为MAM的药物,抑制细胞分裂,阻止新生神经元的生成。然后,我们开始训练大鼠。

在标准的眨眼反射试验中,我们发现,服用了MAM的大鼠很难学会准确预测眼部刺激的时间点。但在其他与海马区高度相关的训练中,大鼠却表现得很好。我们把大鼠放入浑浊的水池,让它寻找隐藏在水下的平台。水池周围有些空间标记,可以帮助大鼠进行定位。结果显示,不管有没有去除新生神经元,大鼠都能以差不多的速度找到平台。

我们在试验中还发现,服用了MAM的大鼠也能记住特定地点,特别是在它们的情绪发生过激烈波动的地方。如果在某个笼子内,大鼠的脚部曾遭到电击,我们再次将它放进这个笼子时,它会非常害怕,呆在原地一动不动。这个情感体会试验叫做情景恐惧条件反射,大鼠的反应与海马区高度相关,但试验结果表明,大鼠的表现似乎也与新生神经元是否存在无关。

综合所有试验,我们不难看出,新生神经元缺失后,动物的学习能力并不受太大影响,但在执行难度较高的任务时,却显得比较吃力。因此,我们推测即便新生神经元对学习很重要,也只是针对特定任务——主要是那些与认知相关的学习任务。

从生物学角度来讲,这是可以理解的:动物每次遇到关系生存的问题时,大脑不可能立即长出大群新生神经元来解决这些问题。因此,新生神经元的作用很可能是微调和改进已有技能。在心理学上,这叫“学会学习”。

如果人脑没有新生神经元

上述所有试验都是在动物身上进行的,不是大鼠就是小鼠。如果人脑海马区没有新生神经元,会出现什么情况?现代医学为我们提供了很多鲜活例子:化疗和MAM作用类似,也会抑制细胞分裂,因此患癌症而接受全身化疗的病人无法生成新神经元。有意思的是,我们发现接受化疗的癌症病人常抱怨学习新东西时感到很困难,还老忘事儿——我们把这些症状称作“化疗脑”(chemobrain)。

在某种程度上,这一现象和我们的试验结果是一致的。服用了MAM的大鼠的学习并不会受到太大影响,而在多数情况下,接受化疗的病人的认知能力也不会明显下降,日常穿衣、上班、做饭、社交都没问题。但是,根据动物试验的结果推测,若让化疗患者执行对正常人而言都比较复杂的学习任务(比如多重处理任务,即在接受新信息的同时,还要进行多个任务操作),他们的表现很可能会受到一定影响。

要弄清新生神经元在人类学习过程中到底扮演什么角色,科学家必须开发一种在不伤害大脑的前提下,就能检测活体新生神经元的技术。另外,他们还得找到一种方法,能在人们学习过程中,阻止新生神经元发育成熟。前一种技术已处于研发阶段,而后一种方法可能需要更多的时间才能实现。

假如我们能随时调用一些新生神经元,使思维始终保持敏捷,这是否意味着,促使大脑生成新生神经元可以缓解或治疗使认知能力衰退的疾病呢?

以阿尔茨海默病为例。该病患者的海马区神经元不断退化,导致学习和记忆能力逐渐丧失。虽然他们的大脑每天也会长出新神经元,但这些神经元还未发育成熟就会凋亡。其中的原因可能是神经元生成和神经元成熟的机制遭到破坏,或者疾病损害了患者的学习能力,致使新生神经元不能存活。

一些最新研究也带来了希望,至少对早期痴呆症患者有所帮助。对正常动物和人的研究显示,某些简单运动(如有氧运动)便能促进新神经元的生成。还有科学家发现,抗抑郁药能有效调节神经元生成。2007年,一项研究表明,长期服用抗抑郁药能改善阿尔茨海默病患者的日常生活——这就说明,抗抑郁药可能会增加新生神经元的数量,并提高它们的存活率。

一些实例也说明,患者常接受学习训练有助于缓解病情。最近,我在一个与阿尔茨海默病等痴呆症有关的学术会议上,报告了我们的动物试验结果。当我提到复杂的学习训练能提高新生神经元的存活率时,与会临床医生们对此很感兴趣,他们说学习训练对痴呆症患者的好处显而易见,那些积极参与复杂认知活动的患者,病情恶化往往比较缓慢。

如果你认为积极参加学习训练、体育运动,同时服用抗抑郁药,就能完全治愈阿尔茨海默病,使遭到破坏的大脑部件恢复如初,那么你就错了。这类疾病对大脑的损害,远不只是新生神经元。不过,上述做法的确可以延缓认知能力的衰退——不仅是痴呆症患者,对于健康老年人也是这样。

西方人常说:“老狗学不会新把戏”,别说是狗,大多数成年人在学习新技能时都会感到吃力。但是,如果你想保持大脑活力,学习一门新语言、学跳踢踏舞、常常参与体育锻炼,都是不错的选择。

请 登录 发表评论