人类大脑的左右半球各有分工。我们最明显的智力特征——语言能力以及右手的灵活性由左脑主管,而对各种物体空间联系的感知,则属于右脑的功能范畴。40年前,科学界一致认为,除了语言能力以外,使用右手(肢)的习惯和特化出半边大脑去处理物体空间关系的能力也是人类独有的,其他动物完全没有脑半球特化的现象。

这些理念与人类具有特殊进化地位的观点非常吻合。生物学家和行为科学家都认为,人类使用右手的习惯形成于约250万年前,是祖先们在学习制造和使用工具的过程中进化出来的。使用右手的习惯也被认为是语言的基础:随着进化的逐步升级,左脑可能会在人类的各种日常手工技巧中,加入一些简单的肢体语言,而后慢慢转变为口头语言;也可能是由于左脑控制肢体动作的能力慢慢扩展到我们的“语音设备”——声带上。不管是哪种情况,语言都是从手工制作工具的能力进化出来的。科学家认为,左脑特化出管理右手使用习惯的功能后,右脑也进化成物体空间关系的处理中心。

但过去几十年的研究发现,其他动物大脑的左右半球在功能上也有差别。尽管如此,科学界的主流观点仍是“人类与众不同”。很多科学家认为,在非人类动物上发现的大脑半球特化现象,与人类大脑的特化并不是一回事;人类大脑半球的特化是在人类出现后才开始的。

我们提出的一个全然不同的假说,已经得到了越来越多生物学家的支持。我们推测,早在5亿年前脊椎动物刚出现在地球上时,大脑两个半球的特化就已初具雏形。大脑半球较新的特化功能都是经过达尔文式的“后代渐变”过程,从原始特化功能进化而成的(达尔文的“后代渐变”过程是指,与古老性状相关的能力经过改变和重新组合发展出了其他的新性状)。我们的假说提出,脊椎动物的左脑最初的特化功能,是操控正常和熟悉情况下的成熟行为模式,而主要负责情绪激发的右脑,最初的功能是检测环境中的意外刺激,并作出相应反应。

早期脊椎动物中,当某个大脑半球在特定环境下表现出发挥主导作用的趋势,两个大脑半球的分工可能就开始了。我们推测,右脑最初主要在危急情况下发挥作用,这需要动物作出快速反应,比如侦测周围环境中的猎食者。而在非危急情况下,主控权将由左脑接管。换句话说,左脑进化成为自发行为的控制中心,即对行为“自上而下”的控制(我们要强调的是,自发行为不一定是与生俱来的,其实很多自发行为都是后天学会的),而右脑则是环境诱发行为的控制中心,也即“自下而上”的控制。其他特化程度更高的功能,比如语言、工具制作、空间定位及面孔识别,都是从这两种控制能力进化而成的。

大脑左半球

大多数支持我们假说的证据,都不是来自于对大脑的直接观察,而是在观察某一侧身体所“偏好”的行为后发现的。在脊椎动物神经系统中,躯体与大脑间的连接是交叉的——一般说来,从左侧躯体传入或发出的神经,几乎都与右侧脑半球相连,反之亦然。

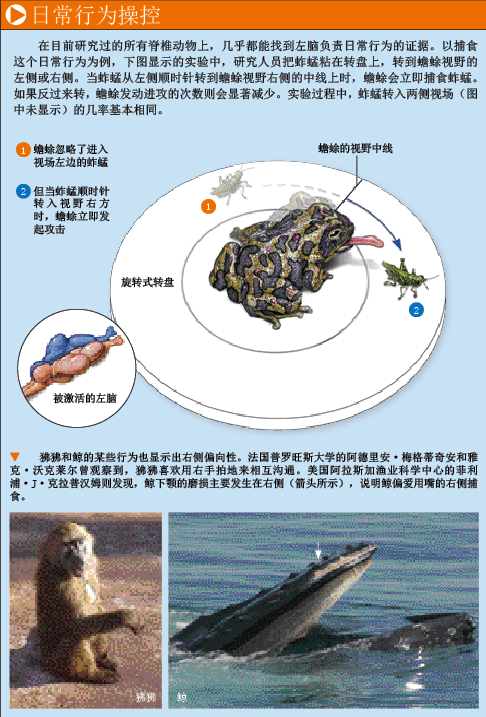

支持我们假说前半部分 (即脊椎动物大脑的左半球专门负责控制日常、自发的行为)的证据,最近越来越多。很多脊椎动物的日常行为都有右侧偏向性,其中就包括捕食。鱼类、爬行动物和蟾蜍在右眼和左脑的指导下(见第56页上图),更倾向于捕食位于它们右侧的猎物。鸡、鸽子、鹌鹑、长脚鹬等很多禽类,都更喜欢以右眼所见去指导捕食行为。这种偏向性捕食行为甚至导致动物生理结构出现侧偏——新西兰歪嘴珩的喙部明显右偏,这些鸟类在河里的小石子下面寻找食物时,右眼就能更好地发挥作用。

哺乳动物中,具有侧偏性捕食行为的最典型动物要数驼背鲸。目前在美国阿拉斯加渔业科学中心(Alaska Fisheries Science Center)工作的菲利浦·J·克拉普汉姆(Phillip J. Clapham)和同事发现,75头驼背鲸中,有60头的双颚只有右颚有磨损迹象,另外15头只有左颚出现磨损。这一发现有力地证明,驼背鲸捕食时只喜欢用某一侧的颚,而就目前的数据来看,“右颚鲸”明显占多数。

简单来说,所有五类脊椎动物——鱼类、爬行类、两栖类、禽类和哺乳类,在日常捕食过程中都有右侧偏向性,这种偏向很可能是祖先留下来的。

“右撇子”的起源

这些证据如何解释人类特有的“右撇子”现象呢?禽类和鲸的右侧偏向性似乎与此相关,但还不足以证明这就是人类“右撇子”的雏形。最近,10多项研究显示,人类的近亲——其他灵长类动物也惯用“右手”,这说明人类使用右手的习惯是从更早的灵长类祖先那里继承而来的。

很多猿类研究都是美国耶基斯国家灵长类动物研究中心(Yerkes National Primate Research Center)的威廉·D·霍普金斯(William D. Hopkins)和同事完成的。他们观察研究对象右手偏好性的试验主要有两个:一是双手协调性试验,另一个是在非直立状况下抓取高处食物的试验。研究人员把蜂蜜(猿类特别喜爱的食物)放入一小截塑料管子里,然后再交给猿类动物。要吃到蜂蜜,它们就要用一只手拿起管子,再用另一只手的手指把蜂蜜掏出来。结果发现,用左手拿管子,右手掏蜂蜜的猿类动物两倍于反过来操作的猿类。同样,在抓取高处食物的试验中,它们也倾向于用右手执行任务。

上述发现告诉我们,早期灵长类动物为了获取食物,逐渐进化出各种越来越复杂的技巧,同时“双手”的偏向性也越来越强。我们推测,如果要进行复杂操作,灵长类动物就必须尽可能地把大脑控制信号直接传到更灵活的那只“手”。由于左半球负责日常行为,它还通过神经与躯体右侧相连,因此这使得“右手”使用率越来越高,最终导致非人灵长类更多地用右手来进行复杂的日常操作。

左脑与交流

现在看来,人类右手具有如此高的灵活性,很可能是较高级的灵长类祖先不断改进捕食行为的结果。那么,左脑掌控的语言功能是否也是从捕食行为中产生的呢?实际上,我们并不认为两者有直接联系,而是更倾向于认为,大脑的语言功能是从左脑的一个不算太原始的“过渡性功能”进化而来的。这个“过渡性功能”就是控制日常交流,包括口头与非口头交流。长期以来,史前人类研究认为,这两种交流方式都是伴随着人类的出现才出现的,但我们的观点与此相反:在人类出现前很久,一些动物的大脑半球就已经特化出交流功能,人类只不过是从这些动物那里继承了这一能力。

研究表明,禽类的左脑负责鸣叫功能,海狮、犬类和猴子的左脑负责感知同类的呼唤。本文作者之一罗杰斯和现任职于得克萨斯农工大学的米歇尔·A·胡克-科斯蒂根(Michelle A. Hook-Costigan)发现,普通狨猴友好地召唤同伴时,嘴巴右边咧得比左边大一点。人类说话时,嘴巴右边也会比左边张得略大一点,原因就在于左脑对右脸的激活程度更高。

在自然界,普遍适用的定律极少。一些动物在高度情绪化的情况下,作出的声音反应也与左脑相关,而不是我们认为的那样,与情绪有关的反应都由右脑控制。当一只雄青蛙被对手从背后压住时,通常由左脑控制语音反应;小鼠的左脑负责感知幼鼠发出的求救信号;沙鼠的左脑则在发情期控制求偶信号的发出。这些可能只是特例,因为人类、猴子以及大多数动物都用右脑控制高度情绪化的语音反应,左脑只负责日常行为控制。

非语言交流也不是人类特有的。黑猩猩不仅习惯用右手把握工具,与同类做肢体交流时也喜欢用右手。大猩猩则喜欢同时使用右手、头和嘴巴,做一些复杂的交流。法国普罗旺斯大学的阿德里安·梅格蒂奇安(Adrien Meguerditchian)和雅克·沃克莱尔(Jacques Vauclair)甚至曾观察到,狒狒也偏爱用右手来沟通(用手拍地)。

只要注意到人类也经常用右手做一些交流性手势,你就会明白上述发现在进化学上有多么重大的意义。我们与狒狒拥有共同的侧向性行为说明,使用右手交流的习惯最初可能出现在人类与狒狒的共同祖先中。这些祖先可能生活在4,000万年前,远远早于原始人类出现的时间。

语言的进化

仍未解决的一个根本性问题是,左脑控制的捕食、发声、用右手交流等行为,到底是如何进化成语言的?这个问题非常重要,因为语言的出现,是地球生物进化史上最重大的飞跃之一。

本文作者之一麦克尼利奇曾提出,语言的出现要以音节(即语言的基本组成单位)的进化为前提。典型的音节是元音和辅音有节律地交替(辅音是声带闭合瞬间或几乎闭合时发出的声音;元音是空气自由通过张开的嘴,与声带发生共振时产生的声音)。在咀嚼、吮吸和舔舐时,下颚骨要交替抬起(可以产生辅音)和放下(可以产生元音),音节可能就是由这些行为的“副产物”进化出来的。嘴唇张合产生的一系列嘴部动作,可能就慢慢变成早期人类交流的手段之一,很多灵长类现在仍在用这些动作交流。

后来,嘴唇的张合和喉咙的发声一起形成了口头上的音节。最初,一个音节可能表征单个概念,于是就形成了单词。再后来,早期人类把表示物体的单词(名词)和表示动作的单词(动词)连在一起使用,就逐渐形成了句子。

大脑右半球

我们假说的后半部分又怎么得到证实呢?有没有足够的证据说明,脊椎动物在进化早期,右脑就特化出了侦测外界意外刺激并作出反应的能力?这些能力是如何进化,又是如何转变的?

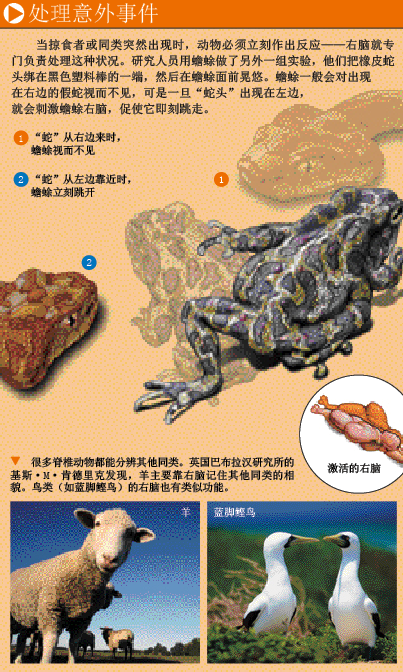

科学家研究了各种动物对掠食者的反应,得到的一系列发现为我们的假说提供了重要证据。在远古脊椎动物界,几乎没有其他事件能比致命掠食者的突然出现更能让动物感到意外,更能唤起它们的情绪反应。可以肯定的是,当掠食者从视野左侧(也就是右脑负责的部分)出现时,无论鱼类、两栖类、禽类还是哺乳动物都会作出更为强烈的回避反应(见第58页图)。

大脑成像实验结果表明,人类的右脑也负责应激反应。美国华盛顿大学圣路易斯分校的迈克尔·D·福克斯(Michael D. Fox)和同事总结此类实验时说,人类右脑里有一个“注意系统”,对意外状况或“行为相关的刺激”尤其敏感——换句话说,这些刺激意味着危险就在眼前!注意系统的存在解释了一些看似矛盾的观点:在一些实验中,就连惯用右手的人受到突发攻击时,左手(由右脑控制)的反应也比右手更快。

即使在安全环境中,很多脊椎动物的左眼也会时刻保持警惕,搜寻观察视力范围内的掠食者。右脑对掠食者的警觉性,在很多动物的挑衅行为中也有所体现:蟾蜍、蜥蜴、鸡和狒狒都更喜欢攻击站在自己左边的同类。

在动物中,右脑的注意力表现为比较原始的回避和警觉行为,而在人类中,这些行为就演变成一系列负面情绪。19世纪的医生注意到,左侧癔病性瘫痪病人比右侧瘫痪病人更喜欢抱怨。一些证据显示,人类的右脑控制哭、嚎叫等情绪化反应,而左脑控制不带情绪色彩的发声行为。左脑损伤的患者更容易抑郁,而慢性抑郁症病人的右脑比左脑更活跃。

面孔识别

对于早期脊椎动物来说,除了突然出现的掠食者,碰见同类时也需要快速作出反应。鱼类和鸟类的右脑负责识别群体中的其他个体,并监控需要即刻回应的社交行为。因此,右脑的面孔识别功能肯定是从早期脊椎动物识别其他同类的能力中演变而来的。

在最原始的脊椎动物中,只有几种鱼能识别其他同类,而鸟类基本上都能利用右脑识别其他同类。英国巴布拉汉研究所(Babraham Institute)的基斯·M·肯德里克(Keith M. Kendrick)发现,羊能根据记忆识别其他同类和人类的相貌,在这一过程中起主导作用的仍是右脑。美国得克萨斯农工大学的查尔斯·R·汉密尔顿(Charles R. Hamilton)和贝蒂·A·韦尔梅尔(Betty A. Vermeire)发现猴子也有类似能力。

神经科学家最近发现,人类右脑具有专门的面孔识别功能。右脑损伤的人更容易得面容失认症(prosopagnosia),无法辨别他人面孔。在右脑的帮助下,猴子和人类不仅能识别面孔,还能更准确地判断面部表情所代表的情绪。我们认为,上述能力是右脑一种古老能力的进化形式——凭借这种古老能力,我们的祖先能判断其他个体的身份和熟悉程度,确认以前有没有遇见过眼前的人。

整体和局部

上文中,我们阐述了左右大脑半球的基本差别——左脑控制日常行为,而右脑负责处理异常情况。但是,科学家还指出了两个脑半球在其他方面的差异:右脑负责整体状况,获取环境中的总体信息而不纠缠于细枝末节。这一特征决定了右脑更容易分析物体的空间关系。相反,左脑则关注局部细节。

以色列海法大学戴维·纳翁(David Navon)做的一项试验,为这一观点提供了有力证据。他让一些脑损伤病人看一幅画,画面是由20多个大写字母A组成的一个大写H。随后,纳翁让病人凭记忆把看到的画面画出来(见第55页上图)。结果发现,左脑损伤的病人画出一个大概的H形,但并不是由一个个A组成,而右脑损伤的病人画出的图案没有整体形状,只有很多散落分布的A。

对鸡的研究也有类似发现,说明这种差异早就存在。英国苏塞克斯大学的理查德·J·安德鲁(Richard J. Andrew)和本文作者瓦洛蒂加拉发现,家鸡的右脑和人一样,也更注意整体空间关系。如果把鸡的右眼遮上,只有右脑接受外界信息时,鸡会注意到更多外界刺激,说明它们变得更注意整体环境。而只有左脑接受信息(左眼被蒙上)输入的鸡,则更关心特定的、局部的标志性特征。

大脑半球为什么要分工?

为什么脊椎动物要把某些功能专门分给某个大脑半球呢?为了评估即将遭遇的外界刺激,生物体必须同时作出两方面的判断:一要从整体上确定该刺激的熟悉程度,如有必要,则立即作出应激反应(由右脑负责);二要判断记忆中是否有相似刺激,以便随时调用比较熟悉的应急方案(由左脑负责)。

为了判断一个刺激的熟悉程度,生物体必须注意它有别于其他刺激的特征。这是右脑的功能,因为判断刺激的熟悉程度其实与感知空间关系类似,动物站的位置不同,刺激的特性看起来也会随之改变。相反,如果要给一个刺激归类,就要看它和其他刺激共同的特征,忽略与众不同之处。这是大脑的重要功能之一,即选择性注意力,由左脑主控。

对于同一外界刺激,把上述两个过程分给左右大脑半球同时处理,肯定比不分工更有效,这可能就是促使大脑分工的最初动力。为了验证这一想法,我们必须想办法比较同一种动物在左右大脑半球分工与不分工的两种情况下,处理问题的能力是否有差异。如果我们的想法没错,左右大脑半球同时开工的大脑,肯定比不分工的大脑处理问题的效率高。

幸运的是,本文作者之一罗杰斯发现,在孵育小鸡的过程中,控制家鸡胚胎的给光条件,就可以操控大脑半球特定功能的发育状况。天然状况下,鸡胚的头会在孵育前转向一边,结果左眼总是被身体挡住,只有右眼能受到透过蛋壳的光刺激,促发某些视觉处理功能的发育。如果始终在暗处孵育,就会阻止该特化功能的发育。罗杰斯还发现,家鸡从小石子中分检谷物的能力(由左脑负责),以及对掠食者的快速反应能力(主要由右脑负责)的发育,也会受到暗处理的影响。

罗杰斯、瓦洛蒂加拉和意大利泰拉莫大学 (University of Teramo)的保罗·祖卡(Paolo Zucca)合作,测试了经过暗处理的家鸡和正常家鸡完成双重任务的能力。测试要求家鸡一边找散在小石子里的谷物,一边提防头顶上飞来飞去的掠食者。在给光条件下孵育出的家鸡能同时完成这两个任务,在暗处理下孵育出来的家鸡则无法完成。由此可以证明,左右半球分工协作的大脑更有效率。

不对称的群体

左右半球分工合作,确实能提高大脑的工作效率,但无法解释的是,在一个物种中,为什么某种特化功能会占主导地位。为什么大多数动物的左眼(和右脑)对掠食者的警惕性比右眼(和左脑)更高?为什么大多数人惯用右手,而不是“左撇子”和“右撇子”各占一半?

从进化上说,在一个种群中,某个功能的发挥主要依靠某一侧大脑或身体部位的“不对称”现象会不利于该种群的发展,因为掠食者很容易预测猎物的行为,学会从猎物警惕性不高的一侧发起攻击,降低被察觉的概率。尽管存在易被捕食的危险,左右不对称的特化现象还是广泛存在,说明它肯定具有某种优势。罗杰斯和瓦洛蒂加拉认为,对群居动物来说,保持行为方式一致的好处在于方便理解同类的“想法”。

最近,瓦洛蒂加拉和瑞典斯德哥尔摩大学及意大利博洛尼亚大学的斯特凡诺·格尔兰达(Stefano Ghirlanda)发现,从数学上来看,如果一个种群付出的成本和得到的收益取决于某一侧大脑和身体部位的使用频率,那么种群中“左型”或“右型”动物占主导的现象就会自然发生。博弈理论认为,个体的最佳行动方案,往往取决于群体内大多数成员会怎么做。根据博弈论,格尔兰达和瓦洛蒂加拉认为,某种功能主要由左脑或右脑主导是出于社会选择的压力——也就是说,个体的不对称要和群体保持协调。根据这个理论,我们推测鱼群中的个体为了保持整体性,在转向时都会朝着同一方向游动,而“独居”的鱼类在转向时则是随意选择方向,因为它们不必和同类保持一致。实际情况也确实如此。

既然脑功能不对称不是人类独有的特征,有关人脑高级功能的新问题又随之而起:在自我意识、直觉、移情作用、洞察力等高级功能上,左右脑有差别吗?答案尚未可知。但我们已找到的一些证据暗示,就像上文提到的基本功能一样,研究史前人类相应功能的改变历程将有助于回答这些问题。

请 登录 发表评论