撰文 爱德华·J·拉尔森(Edward J. Larson) 翻译 蒋青

1911年6月,距今已有百年。彼时,罗伯特·法尔肯·斯科特(Robert Falcon Scott)和他的32名探险队员正在南极大陆的漫漫冬夜中相拥取暖。他率领的队伍,大多由英国科学家、海军军官和航海家组成。而这个季节的南极,太阳永远沉落在地平线以下,海域永远被两米多的冰盖所封冻。面对冰海上的大陆,斯科特的考察船所能到达的最南部就是罗斯岛(Ross Island)了,那里的温度可以低至零下46℃,暴风雪是家常便饭。没有无线电通讯,完全与世隔绝的队员们只能静待春日的来临。到了10月,白昼渐长、天气回暖,他们中的一些人就将启程跨越冰架、翻过高山、横穿南极高原(Polar Plateau),奔徙近1 450千米抵达此行的目的地。终点本身并不有趣,但特别之处在于:它是地球的最南端。

此前曾有两支英国探险队试图征服南极点(South Pole)。1901-1904年的探险队正是由斯科特指挥,而1907-1909年的队伍则由欧内斯特·沙克尔顿(Ernest Shackleton)率领。两次探险都遗憾地以失败告终。但是这一次,斯科特却充满信心。他吸取以往的经验教训,对行动进行过认真系统的规划。探险队不仅要第一个拿下南极点,还要依据雄心勃勃的日程开展宏大的科学考察。他已经在罗斯海盆(Ross Sea basin)地区部署了多支小分队,让他们呈扇形展开,广泛收集化石、数据和其他有科学意义的材料。到了春天,他自己所属的小分队就会缓慢向南开进,在初夏之时将英国国旗插上南极点。他们将满载而归,征服南极点的喜悦和满船的科学发现——双份的荣耀将会照亮他们的归途。

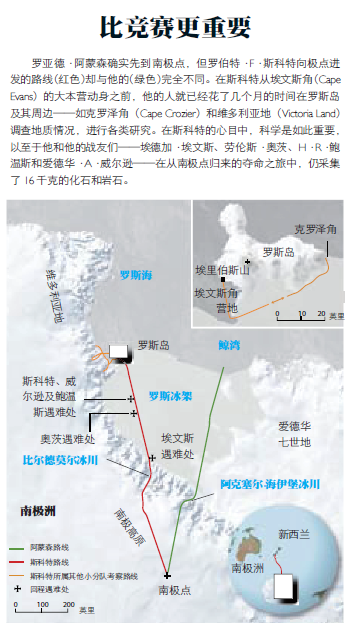

漫长的极夜里,斯科特有足够的时间斟酌4个月前作出的重大决定。1911年2月,冬天的脚步才刚刚开始逼近,斯科特的一小队人马在尝试进入罗斯冰架(Ross Ice Shelf)东翼、爱德华七世地(King Edward VII Land)这片处女地时,撞上了驻扎在冰架近海侧的另一个探险队,他们相距560千米。这些人来自挪威,队长罗亚德·阿蒙森是专业的北极滑雪家和狗拉雪撬驾驭者(dogsledder),曾在1905年率先横渡加拿大的西北航道(Northwest Passage)。人们都以为阿蒙森正在两万千米开外的地方,目标直指北极点(North Pole),但实际上他却私下将目的地改成南极。在斯科特看来,这种作法就是要让他措手不及,让他的英国探险队在麻痹大意中被赶超。阿蒙森的探险队完全是轻装上阵,没什么科学考察计划。此时,他们营地离南极点的距离已经比斯科特的罗斯岛大本营近了近100千米,而且,他们正预备赶着雪撬犬、驾着雪撬向极点冲刺。转眼间,斯科特的南极之行就从一次从容不迫的远征转变成一场艰苦的较量。

这个消息把斯科特营地里的人逼急了。一些队员觉得,别管什么科学计划了,还是专注于这场较量吧。他们说,如果要在科学和极点两者之间作出选择,那么全力赴奔南极点才是正道。但斯科特对此却有不同考虑。他在第一次南极探险中就收获了大量地质生物标本、气象地磁资料以及海洋冰川发现,因此他把科学看作新考察的重要组成部分。

斯科特从未想过遭遇竞争,现在他却要被迫作出决断,要么把宝全押在征服南极点上,要么坚持他的计划。他选择了后者。“对我们来说,正确的、也是更明智的做法是一如既往,就像什么都没发生过一样,”面对阿蒙森的挑战,斯科特在他的日记里写下了这样的话。阿蒙森能驾着雪撬犬在地形不明的情况下全速跑过几百千米吗?斯科特对此深表怀疑。但如果他做到了,斯科特打败他们的希望就会完全落空。站在历史的角度上,我们很庆幸斯科特没有放弃他的南极科考计划,因为他的旅行确实对科学做出了重要贡献。但这种对科学的忠诚,却让斯科特和他的队员付出了惨痛的代价。

“旁逸斜出”的科考路线

讲科学是英国皇家海军的一项传统,而斯科特就是一名军官。20世纪初,英国的3次南极探险活动都有物理、地质和生物学家随行。因为进化论是那个年月里最受关注的问题之一,所以科学家特别留意一类关键性的化石证据——古生代舌羊齿植物群。达尔文进化论的批评者指出,这种独特的阔叶植物群在非洲、澳大利亚和南美的化石记录中像是突然蹦出来一样,而如此突兀的出现方式,可以为神创论者对生命的解释提供辩护。作为回应,达尔文提出了一种假说,认为南极存在一块大陆,它是舌羊齿的起源之所,并与南半球的其他大陆相连。斯科特在第一次南极探险中发现了煤层,证明植物一度在这块大陆上欣欣向荣过。沙克尔顿的考察中也找到了植物化石,但舌羊齿仍不见踪影。这次,斯科特希望把事情弄个水落石出。

根据斯科特的极地方案,他们每走一段就会留下一队人马和相关给养,最后只剩一个小分队,以人力拉动一辆雪撬步行抵达南极点。斯科特认为这个办法更安全,恐怕还能为沿途科考和绘制地图腾出余地。在极地的日子里,他会派遣多支小分队出外考察。这些小分队的考察目的很单纯,只是收集科学证据而已。尽管斯科特有权命令他们抛开繁重的任务,一心一意向极点进发,但他没让自己这么做。在斯科特他们向着南极点艰难跋涉时,很多军官和科学家仍留在大本营记录气象和地磁数据,很多水手和科学家正呆在斯科特的船上开展南冰洋(Southern Ocean)的海洋学研究。这些都没有因为阿蒙森而出现丝毫改变。

第一批小分队于1911年1月离开大本营,他们对阿蒙森的位置毫不知情。斯科特将10个人划为两组,让他们分头勘查南极大陆的山地与冰川。即使人数较多的那一组已经发现了阿蒙森的营地,那之后,他们还是带着另一项科学任务重新投身到野外工作之中,继续研究维多利亚地(Victoria Land)北海岸沿线的岩石露头、冰川和海湾。这个小分队按计划在那里度过了1911年的冬天,因此也没法为征服南极点做任何贡献。他们在野外熬过了又一个出人意料的寒冬后,于1912年11月返回斯科特的营地。小分队收获了大批化石,其中包括一块引人注目的树木印痕,但舌羊齿仍然没有出现。

人数较少的小组拥有地质学家T·格里芬斯·泰勒(T. Griffith Taylor)和弗兰克·德本汉(Frank Debenham),他们在1911年的2月和3月考察了维多利亚地中海岸(midcoastal region)的干河谷(dry valley)、露出海面的山峰和巨大的冰川。1911年的4月到10月,他们在大本营过冬,他们仔细研究发现,这其中有很多化石,但舌羊齿仍是不见踪影。泰勒和德本汉在1911年11月初再次离开大本营,这次科考时间更长,离开的时间紧承斯科特奔赴南极点之后。他们带走了斯科特队中最好的滑雪家特里格夫·格兰(Tryggve Gran)和技术极为过硬的雪撬手——海军军士罗伯特·弗德(Robert Forde),以帮助他们走过崎岖不平的地区。把格兰和弗德安排到科学小分队中,而不是自己的队伍里——斯科特着实为科学付出了心血。这样的付出收到了回报:泰勒和德本汉得以勘察幅员辽阔的大片地区,考察不为人知的山地和冰川,并在那儿找到了数量惊人的古生代化石(但是,天哪,还是没有舌羊齿)。

艰难的企鹅追寻

偏离征服南极点路径最厉害的科考路线,源于斯科特为劝说爱德华·A·威尔逊(Edward A. Wilson)参加本次远征而许下的承诺。作为一名动物学家,威尔逊在斯科特的首次南极考察中有杰出表现。在那时找到的罗斯岛克罗泽角(Cape Crozier)帝企鹅(emperor penguin)栖息地中,威尔逊发现,这种假定为古老类型的鸟类是在冬天产卵和孵化的。斯科特答应威尔逊,让他在冬天返回帝企鹅的栖息地,观察它们的胚胎中有没有爬行动物牙齿的退化痕迹,因为威尔逊希望证实鸟类是由爬行动物演化而来的。

威尔逊、助理动物学家阿普斯雷·切利-加拉德(Apsley Cherry-Garrard)和“小鸟”鲍温斯(H. R. “Birdie” Bowers)跻身于斯科特的最得力助手之列。但在斯科特忙于筹划和准备极点冲刺的紧要关头,他们却因为这趟旅程远离大本营,在漆黑的极夜里滑行,承受未知的灾难。威尔逊和同伴于1911年6月27日出发,横穿罗斯冰架,奔波110千米。他们将两辆近3米长的雪撬首尾相系,同时用安全带把自己绑定在上面。用雪撬拉走的科学仪器、御寒设备和补给重达340千克。

小分队绕过罗斯岛后南行,那里的气温经常降至零下57℃。地表因严寒而难于通行,人们不得不解开两辆雪撬的系带,轮流拉动。这样一来,整体前进1千米,就得步行3倍的路程。痛苦跋涉3个星期后,他们终于抵达一处可以俯视克罗泽角的冰碛带(moraine)。队员们在那儿盖了一座小石屋,以便赶在企鹅蛋被冻硬前观察里面的胚胎。他们拿一辆雪撬作房梁,展开帆布,盖在四面石头墙上作天花板,用雪堵住漏风的缝隙,搭起取暖用的鲸油炉(blubber stove)。准备好这一切后,他们就趁着中午时分、微光能朦胧照亮冰面的那几小时,奋力穿过迷宫般的巨大冰丘和冰缝,到达企鹅的栖息地。刚一到地方,天色就完全暗下来了。“对这些能证明极重大科学意义的材料,我们已是触手可及了,”切利-加拉德对此很惋惜,“我们的每次观测都能让理论向现实靠近一点,但我们却没有时间做观测。”他们抓起6只蛋便冲向小屋,并在心里祈求还能有时间折返。

猛烈的暴风雪肆虐了一整夜。小屋的帆布顶棚一直被阵风吹得上下扑动,到第三天中午,终于顶不住狂风的呼啸,向外掀开,碎成了片片布条。于是,睡袋便被埋没在厚厚积雪里,队员们也不得不蜷缩在睡袋中。又过了一天,暴风雪终于平息,威尔逊却已决定放弃研究计划。“我们被克罗泽角的坏天气和漫漫长夜打败了,”他写道。他们收集的那几个蛋,不是丢失了就是被冻硬了,再无研究价值。

队员们在回程中已是精疲力竭了。温度再次降至零下57℃,睡袋也起不到保暖作用。没人能在晚上睡个安稳觉。鲍温斯和切利-加拉德甚至在赶着雪撬的当儿,就累得打起了瞌睡。鲍温斯还在一个地方栽进了深深的冰缝,所幸被雪撬上的安全带勾住悬在空中,最后获救。切利-加拉德冻得直打战,上下牙格格作响,把牙都咬碎了。当他们最终于8月份回到大本营时,每人身上那个8千克的背包,都因为浸润过融雪和汗水后又被冻实而增加到12千克。“他们是我见过的最饱经风霜的人,”斯科特说,“他们的脸上伤痕遍布、满是皱纹,眼中没有神采,手掌苍白,因长期暴露在潮湿和寒冷的环境中而起着皱。”

鲍温斯迅速走出阴影,重新投身到野外考察中。1911年9月,斯科特带着鲍温斯和埃德加·埃文斯(Edgar Evans)踏上了直通南极点之行前的最后一次旅行。此行耗时两星期,总长280千米,旨在考察另一个小分队此前在冰川上打下的标桩,测量冰川的运动。这条线路翻山越岭,很耗体力。小分队在零下40℃的低温下拖动一架沉重的雪撬,每24小时得前进56千米。德本汉那时候就说:“不太清楚他们去那儿是为了什么。”最可信的解释就是为了科学。斯科特在他初期的日记里就写过:“周围一切事务的状况都令人满意。如果既定的南极之行顺利完成,那么就没有任何事可以削弱我们此行的价值,即使别人比我们先到达南极点,我们的远征也必将跻身于极地区域最重要的考察之列。”正是科学让斯科特有了这样的自信。

启程奔赴南极点

糟糕的天气和一些支线考察造成的耽搁,让斯科特直通南极点的旅行一再推迟。1911年11月1日,当他最终出发时,他已经比阿蒙森整整落后了12天。

“阿蒙森的胜算有多大?我不知道,”刚刚启程,斯科特就写道,“我很早就下定决心,当他不存在,按原计划完成自己的安排。所有争夺南极点的企图,都会毁掉我的计划。”斯科特向极点的推进计划,都是基于安全制定的,并未考虑速度。他动用了多支后勤小分队,其中一支用拖拉机把雪撬拖过最初的冰架,其他带着狗和马的小分队,可以到达甚至翻越比尔德莫尔冰川(Beardmore Glacier)上的山峦。每隔一段,就会有一支小分队停下,在仓库中留下补给以备回程所需后回撤。最后只剩一支队伍,拉一架雪撬穿越海拔3 000米的南极高原,独自到达南极点。队伍开进得很缓慢,因为所有人都只能按照队伍中最慢成员的步伐前进。慢就慢在了那些马身上:松软的雪一直埋到大腿,让它们行动不便;它们还需要草料,休息时要有特殊的防风设备。

1912年1月3日,最后一支后勤小分队从南极高原折返。终极小队的成员包括斯科特、威尔逊、鲍温斯、埃斯和英国海军上校劳伦斯·“提图斯”·奥茨(Lawrence “Titus” Oates)。对他们来说,目之所及的只有延伸240千米远的茫茫冰原,除了读取日常的气象数据和观察被大风扫过的冰面外,做任何科学研究的希望都很渺茫。

与此同时,阿蒙森他们却进展神速。雪撬犬干得很棒,冰上滑行两个月后,整支队伍在12月14日就抵达了南极点。他们的回程更称得上风驰电掣。冰面结实,走的又大多是下坡,“我们总是顺风而行,全程都阳光明媚、暖意融融,”阿蒙森写道。随着他们经过那些等距离布置下的补给点,人和雪撬犬的配给也渐渐增加。从南极点归来,他们只花了5个星期,阿蒙森甚至都胖了一圈。

1912年1月17日,斯科特到达南极点,却发现那里已经被插上了挪威国旗。“上帝啊,”他写道,“这可真是个糟糕的地方。”

不归的归途

更糟的还在后面。天气变得寒冷刺骨,雪堆积得像沙丘一样。日复一日,雪撬手们的日记中都充斥着同样的抱怨:总是在拉,没法滑行,雪撬有时陷得太深,以至于在粗糙的雪地里穿行得相当费力。食物还算充足,但很难在这样的条件下提供艰苦跋涉所必需的热量。

队员们的健康状况变得令人堪忧。埃文斯把手割破了,伤口又不幸感染。奥茨被冻伤折磨得不轻。尽管没有确诊,但每个人都出现了坏血病(scurvy)的迹象。即便如此,他们还是花时间作了些地质观测。走下比尔德莫尔冰川后,他们的路线直指伯克雷山(Mount Buckley)下的冰碛物。“这些冰碛物真是非常有趣……我都想在这里扎营,把剩下的日子都用来做地质调查,”斯科特在2月8日的午饭后这样写道。“我们发现自己正站在由比肯砂岩(Beacon sandstone)组成的垂直峭壁下,岩层风化迅速,当中夹着名副其实的煤层。还是威尔逊的眼睛尖!他捡了不少植物印痕化石。就在最后一块上!最后一块煤上有成层的叶子,轮廓清晰,非常漂亮。”

这些植物和舌羊齿很相似。在鲍温斯的帮助下,威尔逊带走了16千克化石和岩石样品。

埃文斯和奥茨最先撒手人寰。耗费整整一周时间挣扎着走下冰川后,埃文斯的神智越来越不清楚,终于在2月17日去世。奥茨的冻伤太严重了,以至于他难以跟上他人的脚步,但他不愿意拖后腿,于3月16日离开帐篷,一头扎进了暴风雪。“我想出去下,可能要呆上一会儿,”简单留下一句话后,他再也没有回来。

3月19日,其他人也踏上了最后的旅程。他们已经抛下了所有的东西,只剩最基本的必需品,以及应威尔逊的要求而保留的日记、野外记录簿和地质标本。他们把这些东西带进了最后的营地。营地前方18千米就是一个重要补给点,但暴风雪却将3人团团围住,整整8天都无法动弹。他们跑出去找过食物和燃料,最终死在了一起。威尔逊和鲍温斯保持着睡姿。斯科特躺在两人之间,他的睡袋半开着,一只胳臂搂住了威尔逊。

搜救队在下一个春天找到了他们。这些探险家已经冻成了冰块,身边是曾经的记录和标本。人们发现威尔逊是对的,这些化石确实是大家梦寐以求的舌羊齿。“南极点远征队(Polar Party)从伯克雷山带回来的16千克标本,”德本汉写道,“特征异常清晰,足以解决地质学家长久以来的争端。这些特征正好是此前南极和澳大拉西亚地区化石特征的综合体。”作为一个不屈不挠、一丝不苟又充满热情的学者,威尔逊应该可以含笑九泉了。达尔文是对的,威尔逊证明了这一点,他功不可没。

请 登录 发表评论