我们人类常常沾沾自喜,认为自己的视觉系统处于进化的成功巅峰。我们的视觉系统能让我们欣赏到三维空间,远距离探测物体,安然四处走动;能够敏锐识别其他个体,只须朝他们的面部看上一眼,就能读懂他们的情感。实际上,我们是如此的视觉动物,因此我们难以想象一些生灵的感觉世界,而这些生灵将视觉能力扩展到了其他领域,例如夜行蝙蝠,就能够通过聆听自身高音调尖叫的回声来发现小小的昆虫。

非常自然的是,我们对色觉(color vision)的认识,主要基于人类之所见:研究人员能够轻松开展合作性人类受试者试验,从而揭示颜色组合显得相同或不同等问题。虽然科学家们通过记录神经元的激活状况,获得了其他物种的支持性信息,但是直到20世纪70年代早期,我们才知道许多脊椎动物(除了哺乳动物之外的大多数动物)都能看见我们人类所不能看见的部分光谱颜色——近紫外光(near ultraviolet)。

紫外光视觉的发现始于昆虫研究,杰出的英国人约翰·卢伯克爵士(Sir John Lubbock)、 埃夫伯里勋爵(Lord Avebury)对昆虫研究充满了好奇心。卢伯克是查尔斯·达尔文的邻居和朋友,也是英国国会议员、银行家、考古学家和博物学家。1882年之前的某个时候,他发现,在存在着紫外光的条件下,蚂蚁会把蚁蛹搬到黑暗区域,或者搬到波长更长的光所照射的区域。随后,在20世纪头10年中期,奥地利博物学家卡尔·冯·弗里希(Karl von Frisch)和他的学生(以及学生的学生)开始揭示,蜜蜂和蚂蚁不仅能把紫外光看成一种独特的颜色,而且还能把天窗中的紫外线当作天文罗盘(celestial compass)的组成部分。

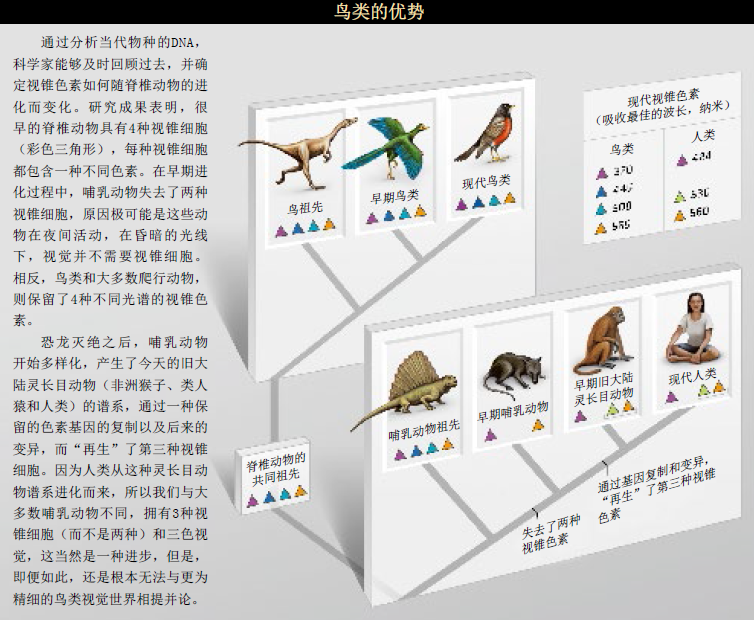

许多昆虫能感觉紫外光,这一发现暂时产生了这样的想法:紫外光谱区(spectral region)提供了特有的感觉通道(sensory channel),而鸟类捕食者却看不见。然而,研究人员没能从这个事实中得到更多结果。过去35年的研究表明,鸟类、蜥蜴、海龟以及许多鱼类的视网膜中都有紫外光感受器。接下来的问题是,哺乳动物为什么如此不同呢?是什么原因使它们缺失了色觉?人们寻找答案,结果发现了令人着迷的进化故事,对鸟类异乎寻常的多彩视觉世界有了全新认识。

色觉如何进化

如果先了解生物如何感觉颜色的一些详细的基础知识,就能最好地理解上述发现。首先,必须消除一个常见的误解:许多年轻人在学校就学到,物体吸收光的一些波长,反射其余的波长,还学到我们感觉到的物体颜色与被反射光的波长有关,这些说法都是正确的。但是,颜色实际上并不是光的特性,也不是反射光之物体的特性,而是在大脑中出现的感觉。

脊椎动物的色觉,始于视网膜中的视锥细胞(cone cell),这个神经细胞层将视觉信号(visual signal)传送到大脑。每个视锥细胞都包含一种由不同视蛋白(opsin)组成的色素(pigment),视蛋白连接到一种称为视黄醛(retinal)的小分子,这种小分子与维生素A密切相关。当色素吸收光(或者更精确地说,吸收叫做光子的系列离散能量),增加的能量导致视黄醛改变形状,激发一系列分子活动,从而激活视锥细胞。视锥细胞又激活视黄醛神经元,其中一组神经元激活视神经脉冲,将信号传送到大脑,告诉大脑有关视网膜接受光的信息。

光越强,视觉色素吸收的光子就越多,每个视锥细胞激活程度越大,光似乎就越明亮。但是,单个视锥细胞传送的信息有限,它本身不能告诉大脑究竟是哪种波长的光导致了激活。一些波长的光的吸收状况好于其他波长的光,每种视觉色素的特性由光谱决定,光谱描述光吸收随波长变化而变化的情况。一种视觉色素可能同等地吸收两种波长的光,虽然它们的光子包含不同的能量,但是视锥细胞也不能分辨它们,因为它们都导致视黄醛改变形状,因此触发相同的分子系列反应,从而产生激活效应。一个视锥细胞所能发挥的作用,就是计量它所吸收的光子数量,它并不能辨别波长。因此,吸收状况相对较差的强光和吸收状况相对较好的弱光,可以同等地激活视锥细胞。

由此得出的重要结论是,大脑要分辨颜色,就必须比较那些包含不同视觉色素的两种或更多视锥细胞的反应。视网膜存在两种以上的视锥细胞,分辨不同颜色的能力更强。

视蛋白分辨视锥细胞,从而为研究色觉进化提供了一条途径。研究人员能够断定各种视锥细胞中视蛋白的进化关系,通过考察给这些蛋白质编码的基因中的核苷酸序列(或DNA“信件”),从而区分不同的物种。由此得出的进化树(evolutionary tree)显示,视蛋白是古老的蛋白质,在如今生活在地球上的优势动物种群诞生之前就存在了。我们可以追溯脊椎动物视锥色素(cone pigment)的4个谱系,以它们最敏感的光谱区进行描述性命名:长波光、中波光、短波光和紫外光。所有重要脊椎动物种群的视网膜和视锥细胞,都有视网膜杆状细胞(rod)。视网膜杆状细胞包含视紫红质(rhodopsin),在极度微弱的光线下也能产生视觉。视紫红质的结构和吸收特性,都相似于对视觉光谱中间波长最敏感的视锥色素,数亿年前,它从那些色素进化而来。

鸟类有4种不同光谱的视锥色素,每一种都从4个进化谱系之一进化而来。然而,哺乳动物通常只有两种视锥色素,一种对紫光最敏感,另一种对长波光最敏感。哺乳动物视锥色素缺失的原因可能是,在中生代(2.45亿年到6,500万年前)的早期进化中,哺乳动物是行动鬼祟的小型夜间动物。随着眼睛进化,它们能进行夜间活动,对高度敏感的视网膜杆状细胞的依赖越来越多,对色觉的依赖越来越少。这样,它们就失去了其祖先曾经拥有的4种视锥色素当中的两种,而这两种色素一直保留在大多数爬行动物和鸟类身上。

6,500万年前,恐龙灭绝,为哺乳动物器官特化(specialization)创造了新机会,哺乳动物开始多样化,其中一组就是我们人类的祖先,另一组则是今天生活在旧大陆上的灵长目动物祖先,两者都采取了白天活动方式,它们走进树林,将果实当作重要食物。花朵与果实的颜色经常与周围叶簇的颜色形成对比,但是,哺乳动物只有一种对长波敏感的视锥色素,不能区分光谱中的绿色、黄色和红色光谱区的颜色。不过,对于这些灵长目动物来说,一种解决办法存在于进化中。

某些情况下,在精子和卵子形成过程的细胞分裂(cell division)中,部分染色体的不均等交换形成这样的配子(gamete),它拥有的一个染色体包含了一个或更多基因的额外复本。如果后代保留这些额外基因,那么自然选择(natural selection)便可能保留出现在这些额外基因中的有用变异。正如当时在美国斯坦福大学的杰里米·内森斯(Jeremy Nathans)和戴维·霍格内斯(David Hogness)所揭示,过去4,000万年间,我们古老的旧大陆灵长目动物的视觉系统就发生了一些变化。生殖细胞DNA的不均等交换,以及随后对长波敏感的色素基因额外复本的变异,造就了对长波敏感的第二种色素,在最敏感的波长方面,这种色素发生了一些变化。因此,这种灵长目动物谱系不同于其他哺乳动物,它拥有3种色素,而不是两种色素,并且具有三色视觉(trichromatic color vision)。

尽管发生了巨大改进,但是这种系统并没有为我们提供色觉精华。我们的色觉依然是进化再生工作的结果,依然缺失鸟类、许多爬行动物和鱼类的四色视觉系统的一种色素。我们的遗传特征,还使我们一些人存在着另一个方面的缺陷。我们人类对长波敏感的色素基因都在X染色体上。因为男性只有一个X染色体,所以任何一个色素基因变异,都可能削弱男性分辨红色光和绿色光的能力。女性看不到这种颜色的情况微乎其微,因为X染色体复本上的一个色素基因虽然受到损害,它们仍然能在另一个X染色体复本健康基因的引导下形成色素。

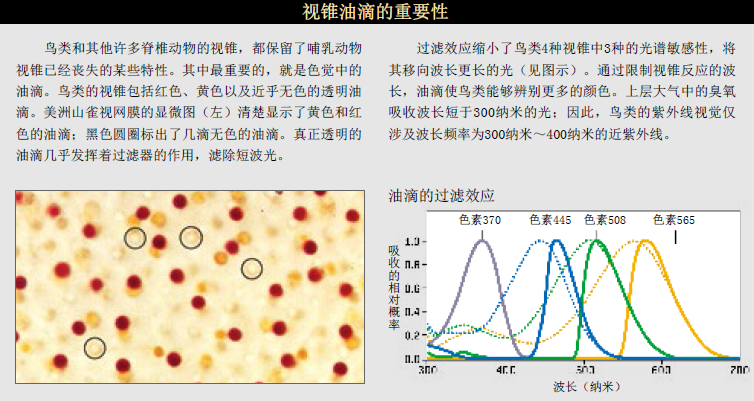

在早期进化过程中,视锥色素并不是哺乳动物视网膜失去的唯一要素。鸟类或爬行动物的每个视锥,都含有彩色油滴,而哺乳动物的视锥则不再拥有这些油滴。这些油滴包含高浓度类胡萝卜素(carotenoid)分子;这样,光在到达视觉色素所在的视锥外层片段的膜之前,就要先通过油滴。油滴的功能相当于过滤器,滤掉短波光,缩小视觉色素吸收的光谱,从而减少色素之间的光谱重叠,从原则上来说,增加了鸟类能分辨的颜色数量。

检验鸟类的色觉

鸟类具有包含不同视觉色素的4种视锥细胞,这当然就意味着鸟类具有色觉。然而,直接证明看见颜色的能力,则需要进行行为实验,在这些实验中,鸟类显示出它们能够分辨彩色物体。这些实验还必须消除其他暗示,例如鸟类可能利用的亮度。虽然研究人员对鸟类做过这类实验,但是仅仅在过去20多年前,他们才开始考察紫外光的作用。我与拜伦·K·巴特勒(Byron K. Butler,曾是我的学生)决定利用颜色匹配技术,对4种视锥如何参与视觉活动进行研究。

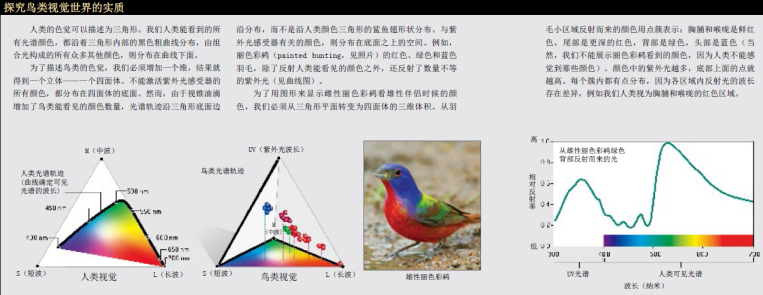

为了掌握颜色匹配如何发挥作用,首先要考虑我们自己的色觉情况。黄色光激活人类的两种长波视锥。此外,还可能找到红色光和绿色光的一种组合,把两种相同视锥恰好激活到相同程度,观察者将会感觉到这种组合光与纯粹的黄色光完全一样。换句话说,两种不同物理性质的光,其颜色可能匹配,这就意味着对颜色的感觉是在大脑中产生的。我们人类的大脑通过比较两种长波视锥的输出结果,来区分这个光谱区中的颜色。

掌握了4种视锥和油滴的物理性质方面的知识,我和巴特勒就能推测,鸟类会把红色光与绿色光的何种组合看成特定的黄色光。人类与鸟类的视觉色素不同,对于要求进行相同颜色匹配的人类而言,这种组合光不同于我们的预测结果。如果鸟类对光的反应与我们的预测一致,那么这个结果就将确认我们对视觉色素和油滴的测定,并且使我们能够继续探索对紫外光敏感的视锥是否以及如何影响色觉。

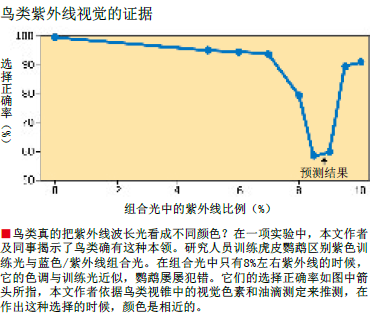

我们把小型的澳大利亚虎皮鹦鹉 (Melopsittacus undulatus)作为实验对象。我们训练它们,把食物奖励与黄色光联系在一起。虎皮鹦鹉站在栖木上,能看见大约1米远的两盏灯。一盏是黄色训练光,另一盏是红色光与绿色光的可变组合光。实验过程中,一只虎皮鹦鹉飞到它希望得到食物的光所在之处。如果它飞到黄色光所在之处,一个小型种子漏斗就短暂打开,鸟儿便可以得到快餐。如果它飞错了地方,那么就徒劳无功,得不到任何食物奖励。我们按无规律的顺序,变换红色光与绿色光的组合以及两种光的位置,这样,虎皮鹦鹉就不能把食物奖励与光的左右位置联系在一起。我们还改变训练光的强度,那样,虎皮鹦鹉就不能利用亮度来作为提示。

对于大多数红色光和绿色光的组合,虎皮鹦鹉都能轻易选择黄色训练光,并得到种子奖励。但是,当组合光为90%的红光和10%的绿光时(我们推测这种组合光与训练光的黄色匹配的比例),虎皮鹦鹉就不辨东西了,其选择结果往往含混不清。

再次确认了我们能够预测虎皮鹦鹉看到颜色匹配的时间,我们就寻找类似的证据,来揭示紫外光视锥对四色视觉的影响。在这个实验中,我们训练虎皮鹦鹉在紫光的情况下得到食物,探索它们分辨紫光与蓝色光和近紫外光中更广泛的波长光之组合的能力。我们发现,虎皮鹦鹉能清楚地把大多数组合光与紫外光分辨开来。然而,在组合光为92%的蓝色光与8%的紫外光时,它们的选择便出现了不确定性,我们推测的这种组合比例,使它们不能把组合光与紫色训练光分辨出来。这个结果,意味着虎皮鹦鹉把紫外光看成独特的颜色,紫外光视锥参与了四色视觉系统。

超越人类感觉

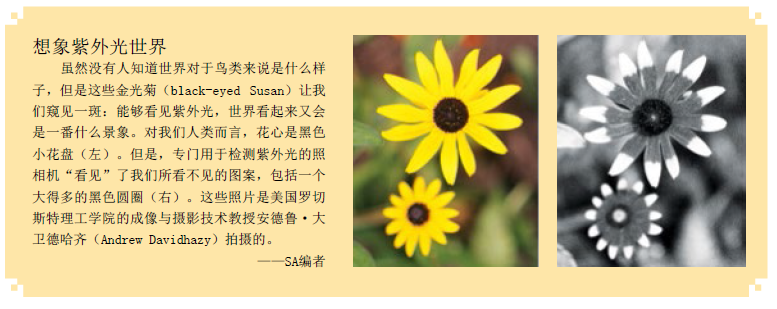

鸟类在其色觉中使用了全部4种视锥,我们的实验就此提供了证据。但是对人类而言,很难(实际上是不可能)去了解鸟类对颜色的感觉真相。它们不但能看见近紫外光,而且还能看见我们人类甚至不能想象的颜色。作为类比,我们可以说我们能用一个三角形来描述我们的三色视觉系统,然而,要描述鸟类的四色视觉系统,却需要增加一个维来表示,形成一个四面体或三棱锥。四面体底面以上的空间包含的各种颜色,都超越了人类的多种直接经验。

那么,鸟类如何利用它们丰富的颜色信息呢?对许多鸟类而言,雄鸟的颜色比雌鸟鲜艳得多,根据对紫外光的敏感性发现,研究人员寻找证据,以证明人类所看不见的紫外光可能影响鸟类选择交配伙伴。

在一项系列研究中,当时在美国明尼苏达大学的缪尔·伊顿(Muir Eaton)研究了139种鸟,对人类观察者而言,这些鸟的性别看起来都一样。通过测定羽毛反射光的波长,他推断,在这些鸟当中,有90%以上可以从其眼睛辨出雄雌差异,这是鸟类学家以前没有认识到的。

在对澳大利亚108种鸟类的雄鸟研究中,弗兰齐斯卡·豪斯曼(Franziska Hausmann)及一个国际同行小组发现,比起其他地方的鸟类来,澳大利亚鸟类更多地展示出与求偶有关、具有紫外光成分的羽毛颜色。此外,英国、瑞典和法国的研究小组已经研究了青山雀(Parus caeruleus)——美洲山雀的欧亚近亲,还研究了紫翅椋鸟(Sturnus vulgaris),研究结果表明,雌鸟实际上受到了展示出最明亮的紫外光反射的雄鸟所吸引。这为什么如此紧要呢?鸟类羽毛的紫外光反射,取决于羽毛的亚微观结构,因此,它可以作为雄鸟健康的一个有用指标。美国佐治亚大学和奥本大学的安贝尔·凯泽(Amber Keyser)与杰弗里·希尔(Geoffrey Hill)已经揭示,羽毛具有最多、最明亮和最多紫外光变化的蓝色的雄性蓝松雀(Guiraca caerulea),体形更大,拥有最广泛的领地和丰富的食物,喂养后代也比其他雄鸟要频繁。

更普遍地说,拥有紫外光感受器可能赋予动物寻觅食物的优势。德国雷根斯堡大学的迪特里希·布克哈特(Dietrich Burkhardt)揭示,许多果实和浆果的蜡质表面反射紫外光,这可能是渲染它们的存在。芬兰于韦斯屈莱大学尤西·维塔拉(Jussi Viitala)及其同事发现,一种叫做欧洲茶隼(kestrel)的小型猎鹰能够凭借视觉来确定田鼠的踪迹。据报道,田鼠这类小型啮齿动物留下的粪便气味痕迹,能够反射紫外光,因此欧洲茶隼的紫外光感受器就能追踪到它们,在春季,在植被覆盖气味痕迹之前,尤其如此。

不了解这些惊人发现的人们常常这样问我:“紫外光视觉对鸟类究竟有什么作用?”这个问题似乎意味着,紫外光敏感性必定是具有自尊的鸟类的特性,甚至是特征;没有紫外光敏感性,鸟类也许会生活得更快乐。我们如此局限于我们自己的感觉世界,虽然我们容易理解并担心失去视觉,但是我们也不能想象一个视觉世界的情景,这个视觉世界超越了我们自己的视觉世界。当我们人类用妄自尊大的眼睛看待这个世界的时候,认识到进化完美性是那么捉摸不定,也认识到世界并不完全符合我们所想象的情形,令人惭愧。

请 登录 发表评论