闻声识大脑

为什么人们喜欢听悲伤的音乐?当音乐家创作悲伤音乐时,究竟什么感觉?感到愉悦?其中大脑的机制又是如何?

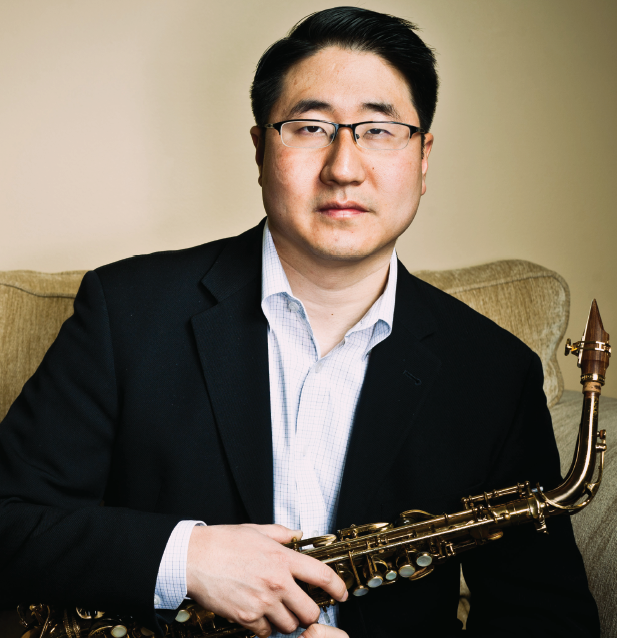

查尔斯·J·里布是听觉专家,也是萨克斯手,他认为研究大脑在即兴创作时的状态,有助于理解创造力的秘密。

艾莉西亚·安斯特德(Alicia Anstead)采访

翻译 冯泽君

如果不是成了耳鼻喉科医生,查尔斯·J·里布(Charles J. Limb)现在很可能是一名爵士萨克斯风演奏者。他出身音乐世家,很小就显示出音乐天赋,一直以著名萨克斯演奏家约翰·克特兰为偶像,就读哈佛大学期间还当过爵士乐队指挥。尽管他最终去了医学院,对音乐的兴趣还是影响了他的专业选择,他成为耳鼻喉科医生。作为约翰·霍普金斯医学院的听觉专家和外科医生,他给病人进行耳蜗植入手术,帮助他们恢复听力,让失聪患者得以欣赏音乐。艺术家的敏感和热情对他的研究大有益助。过去10年,他至少有一半研究集中在与创造力有关的脑区。按他所说,他渴望了解克特兰做出那么多那么棒的即兴萨克斯表演时大脑里发生了些什么。

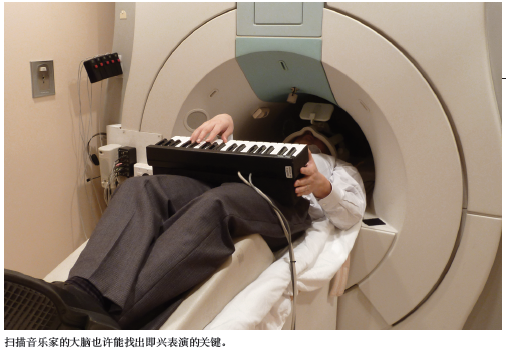

里布和美国国家健康研究院的神经学家艾伦·R·布朗(Allen R. Braun)开发了一种方法,来研究技巧娴熟的爵士音乐家在创作音乐时,大脑如何活动。受试者躺在功能性核磁共振(functional magnetic resonance imaging,fMRI)扫描仪内,在用无磁性的键盘进行演奏的同时,接受脑部的扫描。然后科学家们将即兴演奏时大脑的活动情况,同演奏熟悉歌曲时进行比较。有时候里布还能用另一个键盘与受试演奏者进行互动,按音乐家们的说法,叫即兴交流。

如何推动教育改革?怎样鼓励人们过更有创造性的生活?探明这些是里布工作的部分动力。以下是对里布的采访。

《科学美国人》:为什么科学家要研究创造力?

里布:虽然我认为创造是个奇妙的过程,但我并不盲目崇拜创造力。我认为这是一个非常普通的生物过程,有些人能将其发挥到极限,但本质上这是人类文明的基本需求和人类进步的根本。它渗透在人类生活的各个层面。我认为人类进化过程中,没有其他哪个因素比创造力更重要。

从科学家的角度来说,只要这是一个生物行为,只要人类是有创造力的物种,那么我们就应该像研究其他复杂行为一样,研究创造力。进一步说,创造性不仅对艺术,对日常生活也很重要,因此我们需要更好地了解创造力。

《科学美国人》:为什么即兴演奏是研究创造力的理想行为模型?

创造力有很多形式。对科学研究来说,真正需要的是一个典型的创造性行为,并不需要它能包括所有的创造性活动。比如写作也是创造性行为,但是很难用核磁共振扫描仪监测,而且往往需要一年多的时间去创作,不利于研究。而即兴音乐演奏是自发的,时间也相对较短,也就是说每次演奏都能控制在一个相对合理的时间范围内,并且有一定艺术价值。这对音乐家来说是比较常见的任务,而对科学实验来说时程也比较合适。

《科学美国人》:在“征集”创造力的时候有没有遇到什么困难?因为音乐家通常很难在实验室里找到灵感。

里布:与我合作的音乐家们都是自愿加入的,我不会强迫他们参加。他们都对这个研究非常感兴趣。开始的一两分钟,他们确实会对试验环境有点陌生,但很快就会适应。受试者们处在一个大管子里,里面很黑,除了耳机没有其他装备。就好象你的其他感觉都消失了,唯一要做的就是弹琴。对于演奏来说这确实是一个很陌生的环境,但起码不会让你分心。实际上,我认为在这种情况下音乐是很好的安慰,因为这是在里面唯一正常的事。实验用的钢琴音质不是很好,听着还有点吵,不过音乐家们都没有抱怨,而且演奏得都很好。有时候他们会有点尴尬,觉得不是他们正常的演奏水平,但在我看来,他们做得非常好。

《科学美国人》:介绍一下你们实验中用的钢琴键盘吧,你怎么把它和fMRI成像结合起来。

里布:最主要的问题是人体工程学和磁性问题。我们需要一个能放进很窄管道里的键盘。我多次躺进扫描仪,想找出最合适的方式。首先键盘应该放在膝盖上,而且双手应该可以用很自然舒适的角度敲击。但问题是实验时人是躺着的,眼睛看不到键盘,所以我们用了一组镜子,一面对着眼睛,一面对着键盘,调整角度后通过两面镜子反射,即使躺着也可以看见键盘上的手。

根据扫描仪内部的尺寸,我们最多只能用35个琴键的键盘,但我想用全键盘,因为这样才能自然地演奏。所以我和一名核磁共振仪配套装置工程师一起设计了一个新装置。我们花2年时间,带着这个装置在国内辗转了十多次,最后才调试好。我们设计的是一个MIDI键盘(Musical Instrument Digital Interface,乐器数码接口),也就是说键盘本身不发出声音。每当敲击琴键,键盘就会向电脑发送一个数字信息表示某个音符被敲击了。我用的程序是Logic Pro,它带有钢琴模拟器。手指敲击琴键,计算机就会模拟出该琴键的音调并通过耳机反馈给演奏者。使用这个装置,感觉就像你在很自然地弹钢琴。

《科学美国人》:大脑在进行创造时,神经过程有什么特别吗?

里布:就我目前的研究结果显示,创造是个全脑活动,也就是说当你进行某种创造的时候,整个大脑都参与了。在即兴创作过程中,前额叶皮层活动的变化很有意思,外侧前额叶的一大块区域活动会减少,这被称为外侧前额叶区域关闭,意味着前额叶皮层被显著抑制。这一区域与人有意识的自我监控、自我抑制、以及对下一步行动的对错评估有关。与此同时,前额叶皮层的另一个区域——内测前额叶的活动会增加。这个脑区与自我表现和自我叙述密切相关,是基本的默认功能区域,与自我意识紧密联系。

《科学美国人》:你的研究对实际生活有哪些指导意义,比如对教育?

里布:在即兴创作过程中,很多专业音乐家大脑内有意识的自我监控会减少,而业余音乐家则做不到,如果我们能了解这一过程中大脑究竟发生了哪些变化,这对想成为即兴创作者的人来说,是很有意思的事。我想我们的结果有助于揭示优秀的即兴创作来自何处、行家们是怎么自然而然地做到的。老师们怎么将这些结果运用到教学中完全是另一个层面的问题,但是我想我们结果对此会有帮助。

《科学美国人》:现在有不少研究人员都在研究创造力,为什么大家会开始对这个问题产生兴趣?

里布:现在我们有了一些新的方法来分析大脑活动和功能,因此我们才会开始研究以前力所不及的问题。而且我觉得这个问题和科学家的整体特征有很大关系。科学家在很大程度上是一个保守的群体,他们不喜欢艺术这类很冒险的问题。艺术有太多变量、不好解释、不容易申请研究资助、跟疾病没有关联,等等。现在我们会说,首先这是合法的研究,也有合法的途径去寻找答案。我们想知道创造力如何影响大脑,想知道怎么把创造力融入教育,怎么让孩子富有创造性。

《科学美国人》:有人说fMRI成像不过是高科技颅相学,你会如何回应这种质疑?

里布:这是个很有意思的评论。但是,说大脑皮层有特定的形状和说大脑的某个区域在生理意义上的活跃程度之间有很大区别。我们所做的,是粗略了解艺术家在从事独一无二的创作时,大脑里发生了些什么。请记住我们所用的技术——fMRI,在非常大程度上是一种推论性方法。在很多层面上它是完全不准确的,我们最多只能把某种大脑活动模式同某种行为模式联系起来。每种技术都有其局限,这一点是肯定的。归根结底,我们希望用很多不同的技术,不仅仅是功能性核磁共振,来回答同一个问题,得到集合的数据。

但我们依然采用核磁共振成像是有原因的,它让我们看到很多以前根本看不到的信息:实时观察人类行为最复杂的表现形式。但我绝不认为功能性核磁共振可以回答所有问题,我用过,我知道这不可能。但这不妨碍我们尽可能从中提取有用信息。我的意思是,这是个很棒的技术。

《科学美国人》:你是外科医生,有关创造力的研究结果对你的工作以及耳蜗植入手术有什么影响吗?

里布:事实上,从事这些工作都是因为我热爱音乐。音乐是我想成为听觉专家的原因,也促使我首选治疗外科听觉疾病。对深度知觉损伤来说,耳蜗植入手术是现有治疗手段中最好的,也就是说,听觉在术后的恢复效果比任何其他知觉所能达到的都好。这种技术很神奇,但也有很大局限。它的神奇在于,那些一生中大部分时间丧失听力、或是先天耳聋的人,通过手术获得听力也将语言引入了他们的世界。

但音乐完全是另一回事,耳蜗植入的患者通常不能很好的欣赏音乐。我工作的很大一部分就是研究为什么植入耳蜗后的聋人对于音乐的感知有障碍。我希望在这方面能有所改善。这也是我研究的一大重点。

对我而言,这两部分工作只有一个目的,就是让失聪者体会音乐的美妙。从什么也听不到,到领略贝多芬的第九交响乐,这个想法有些疯狂。但我希望能帮助一些人实现。

《科学美国人》:对于创造力,你的下一步研究计划是什么?

里布:现在,我和在fMRI扫描仪内的音乐家的互动研究还在进行,以每4小节为基础交替即兴演奏,同时还有一个关于自由式说唱者的研究,我相信这是首个关于嘻哈音乐的神经科学研究。我一直试着理清我们先前关于大脑奖赏机制的研究,及其与创造力的关联,接下来的研究方向与此有关。为什么我们喜欢创造?为什么想要理解创造力?在从事即兴创作时,大脑的愉悦或者说奖励中心在干什么?满足感的神经机制是什么,音乐所传达的情感又会如何影响满足感?我一直很好奇,为什么人们喜欢听悲伤的音乐?为什么伤感的乐曲反而会使人情绪好转?大脑的这种转换很有意思。尽管我们在生活、艺术、尤其在音乐中尽量避免悲伤,可同时又被其深深吸引。总的来说,其作用是积极的。即兴创作也有类似矛盾:当创作悲伤音乐时,你究竟有什么感觉?感到高兴?或是愉悦?其中机制又是如何?这就是我下一步研究计划之一。

《科学美国人》:那你觉得约翰·克特兰无尽的创造灵感从何而来?

里布:老实说,我觉得最好的答案是练习。他是个偏执狂,执着地练习,即使在演出后也不间断。他会在演奏会后回到酒店房间继续练习。我觉得他迷恋于一个理想,这个理想远不是一场演出,或是评论家和听众的感受。他确实在追求某种音乐上的完美:能够有一种前所未有的想法;这个想法悠远深邃;同时还能将它演奏出来。这是三个非常了不起的目标。我想,他知道要想接近这个理想,唯有不停吹奏。

本文作者

艾莉西亚·安斯特德是华盛顿表演艺术经纪人协会(the Association of Performing Arts Presenters)出版的全国性杂志《内在的艺术》(Inside Arts)的主编,也是哈佛大学艺术部博客哈佛艺动(Harvard Arts Beat)的特约编辑。

P84

研究灵感的“艺术家”

人物:查尔斯·J·里布

职业:外科医生、耳鼻喉科专家及萨克斯手

坐标:约翰·霍普金斯医学中心,以及巴尔的摩/华盛顿地区的夜总会、剧院等有音乐的地方

研究方向:音乐家在即兴创作时,大脑中发生了什么

人生终极目标:创造需要动员整个大脑,于自我认知有很大关系。

P87

扫描音乐家的大脑也许能找出即兴表演的关键。

请 登录 发表评论