平民卫星

撰文 亚历克斯·方(Alex Soojung-Kim Pang)

鲍勃·特威格斯(Bob Twiggs)

翻译 郭凯声

自从50多年前,苏联发射第一颗人造卫星“sputnik”开创人造卫星时代以来,“让卫星飞”基本上只有财大气粗的机构才玩得起。迄今各国已经向绕地轨道上发射了好几千颗人造卫星,几乎无一不是政府和公司斥巨资推动的庞大工程的成果。数十年来,一代又一代的卫星构造日益复杂,烧钱越来越多,设计时间有增无减,基础设施更不可少,包括造价不菲的发射基地和覆盖全球的监控网络,还有众多项目科学家及研究中心的参与。

然而近年来,由于电子器件、太阳能发电及其他技术取得的进展,卫星已经可以大幅度瘦身。一类名为立方体卫星(CubeSat)的新型卫星,使小型航天器的设计大幅简化,并且实现了标准化,从而把单颗卫星的研制、发射和运行成本拉低到10万美元以下——与美国航空航天局(NASA)或欧洲空间局(European Space Agency,ESA)通常的空间项目预算相比,这不过是个零头。

立方体卫星的大小跟玩具娃娃“豆豆布偶”(Beanie Baby)的包装盒差不多——这种比较倒也恰如其分,因为不久前大多数科学家仍认为立方体卫星比玩具强不了多少。立方体卫星背后的构想就是,为卫星开发人员提供统一的卫星尺寸和重量规格,并把多颗卫星整合成火箭的一个有效载荷(每颗卫星各有各自的研制团队,包括科学家、研究生和工程师等),通常搭乘其他费用更高的太空项目的“顺风车”而发射上天(这些项目往往有一定的空位拿出来分享)。这样火箭发射的巨额费用就平摊到了所有参与者头上,从而降低了成本。立方体卫星的标准化设计则使参加者能够分享设计特点和专有技术,并采购现成的部件。

自从立方体卫星的构想问世以来,美国、亚洲、欧洲和拉丁美洲的科学家已经成功发射了20多颗立方体卫星,承担的任务从微重力下的生物医学研究到调查高层大气,可谓五花八门。立方体卫星成本低,研发时间短,用户遍及全球,再加上作为教学工具所具有的价值,种种优点使它们一时间备受关注,人气急升。世界各地大学中打造立方体卫星的团队(往往是本科生和研究生充当主角)如雨后春笋般涌现出来。立方体卫星也使小国、新兴公司乃至高中学生团队能够发展自己的太空活动。发射费用或许很快就会降到一万美元左右,足以让业余航天爱好者也有机会玩一把了。我们认为,立方体卫星对太空事业所起的作用,与30年前苹果Ⅱ代个人电脑对计算机行业的影响有异曲同工之妙:它将把一种人们早已熟悉却一直高不可攀的技术普及到平民百姓手中,从而引爆一场经济和技术的革命。

开辟新思路

其实从人类踏入太空时代以来,仅重数千克的小卫星并不少见;sputnik 1号本身也只重80千克多一点。但随着火箭功率的与日俱增,卫星也变得越来越大,越来越复杂,现在连一颗普通的通信或科研卫星都重达几吨。

与此同时,重量在10~100千克之间的“微型卫星”则被排挤到了空间科学的边缘,但从未彻底出局。大气科学家就发射微型卫星来探测热成层(thermosphere,地表上方80~600千米处的大气层),数十颗OSCAR通信卫星从上世纪60年代初以来,也一直在帮助业余无线电爱好者彼此联系。但直到80年代,得益于电子技术的微型化以及精密制造技术和微机电系统取得的大幅进展,小卫星才开始真正展现出广阔的发展空间。(微机电系统如今无处不在,比如从iPhone到安全气囊等各种装置中普遍使用的微型加速计。)

到20世纪90年代末,实用卫星的重量似乎可以降到一千克了。这样的重量将大幅度降低研制及发射费用,鼓励开发人员设计出新的途径来规划太空探测项目。NASA也积极动员工程师开辟各种烧钱少、效率高的太空科学新思路。

就是在那时,本文作者之一特威格斯(当时任职于美国斯坦福大学空间与系统开发实验室)和加利福尼亚州立工业大学圣路易斯奧比斯波分校的若尔迪·普伊赫-苏阿尔(Jordi Puig-Suari)意识到,为了使小卫星的构想迅速起飞,实现一定程度的标准化至关重要——就好比当年IT领域的开源运动,以低廉的成本打造出了具有世界水平的软件。因此,这两位工程师在2000年公布了立方体卫星规范。这份10页的文件确立了若干简单规则:每颗卫星必须为棱长10厘米的立方体(误差不超过0.1毫米),即体积为一升;重量也不得超过一千克。立方体卫星也可以是矩形的,占据两三个立方体的空间,被称为2U或3U版立方体卫星。

每个立方体卫星均有金属外壳,以容纳并保护其内的电子装置、仪器仪表及通信和能源系统等。立方体卫星往往也有太阳能电池板安装在若干侧面上,并有天线从一端伸出。部分立方体卫星可能很快就会有初步的导航系统,还可能装上微型喷嘴以稳定卫星的姿态,使它面向预定的方向。

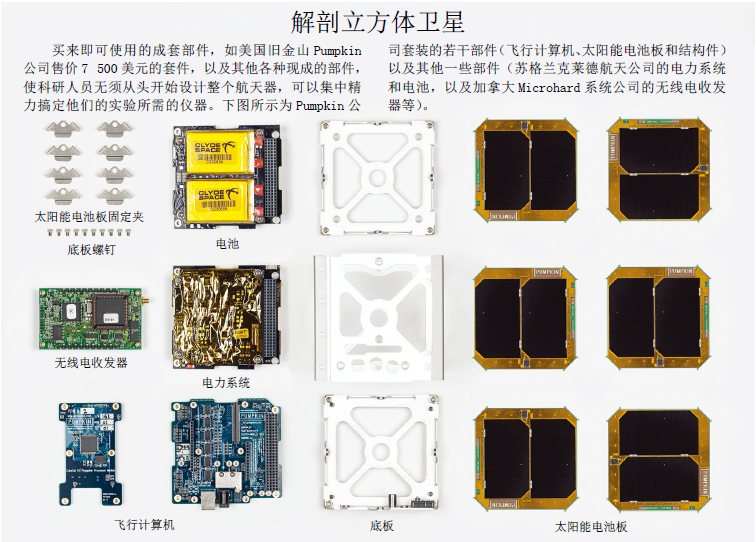

这种模块化设计意味着立方体卫星可以装在标准的框架中发射。一个框架可同时容纳几颗卫星,就像一块块薄荷糖塞在卡通糖果盒中一样。一旦火箭入轨,即可将有效载荷弹射出去。2003年普伊赫-苏阿尔发布了一种轨道部署器的设计方案,它使立方体卫星能够搭乘美国和俄罗斯航天部门发射的火箭,安然无恙地被送入太空。同年,旧金山一家名为Pumpkin的公司提供了第一套商业化的立方体卫星套件,由一套买来即可使用的现成部件构成,包括电子主板、金属框架、电池及太阳能电池板等。这样的套件让几乎没有或完全没有参与过太空项目的科学家能够一进门就直奔正题,迅速切入自己的研究任务。

立方体卫星的内部结构堪称五花八门,有多少研制立方体卫星的团队,就有多少种。随便打开一颗卫星,或许你就能看到一锅大杂烩:有各种航天用装置和现成的技术设备,有量身打造的科学仪器,有从早期航天项目回收利用的硬件,有在当地电子器材商店找到的无线电设备,还有从个人电脑上拆下来或是从易趣网淘来的各种电脑元器件。

从一开始,立方体卫星开发阵营中,成员就通过分享成功经历和设计妙招来交流经验。新人很快就会知道,除了卫星上的有效载荷以外,什么都可以分享。开发人员如果找到某种行之有效的新点子,比如某种型号的无线电装置在太空中寿命比另一种型号更长,他们就会跟其他的立方体卫星开发人员分享这一发现。

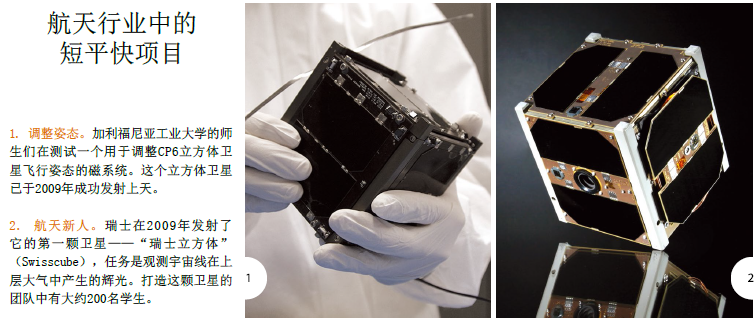

很快我们就发现,学生也喜欢立方体卫星,并且能从中学到许多东西。参与传统航天设计工程的学生们一般都是做理论课题研究,或者是为大型系统设计小部件,而这些大型系统往往要在他们毕业好多年后才会被送入太空。相反,立方体卫星则是一个可以让学生们真正动手的东西。一个团队只需一个工作间,便可以合作打造出一颗立方体卫星。学生们一两年内就可以弄出实用的卫星,因此这也成为了他们理想的毕业论文课题。对于立方体卫星课题,学生们会负起亲力亲为的实际责任,连本科生也有可能充当课题主管和项目专员等角色,而看到自己的工作成果被送入太空这样一种可能性,更是会大大激励他们奋发向上,刻苦工作。对教育工作者来说,立方体卫星也颇有吸引力,因为它囊括了大型卫星的全部工程设计问题,从而为学生们提供了一条途径,能够更深入、更全面地感受卫星设计过程。

立方体科学

过去几年中,对立方体卫星进行实验的科学家以及机构出现了显著的多元化趋势。来自航天专业以外的其他系科的教授和学生,开始与航天工程师和天体物理学家携手合作,还有实业家开办了经营航天发射和支持服务的公司。某些说不上有航天事业的国家也得以开展自己的空间活动。瑞士和哥伦比亚已经发射了它们各自的第一颗立方体卫星,爱沙尼亚等其他几个国家则正在加紧研制自己的卫星。立方体卫星甚至为美国各州独立发展航天事业开辟了道路。其中最引人注目的是肯塔基州,它已组建了一个由大学和非赢利机构组成的集团来打造立方体卫星行业。

立方体卫星的性能水平也比以往给力得多。初期的立方体卫星常被戏称为“嘟嘟卫星”,因为它除了发射嘟嘟作响的无线电信号宣布“我还活着”,并证明小卫星也能同地面站通信以外,几乎没有任何其他本领。如今,它们已经不再是那种面向教育的示范项目,开始承担起更重大的科研任务了。正如NASA技术专家贾森·克鲁桑(Jason Crusan)所言,立方体卫星阵营现在可以展示“足够多卓有成效、意义重大而且已经出成果的项目”,以回应抨击者们的诘难。立方体卫星已经从玩具发展成了工具。

这些工具眼下正应用于许多领域,包括一些很有争议或实验性很强的项目。例如,2003年发射的QuakeSat卫星所属的项目,通过检测极低频磁场变化来改进地震预报。QuakeSat工作了好几个月,并成功地将数据发回斯坦福大学的地面站,不过大多数地震学家对于极低频波与地震之间存在因果关系的说法始终持怀疑态度,对以空间为基地探测极低频波的做法是否有价值也持怀疑态度。另一个例子则是“光帆一号”(LightSail-1)。这颗3U立方体卫星由美国行星学会设计,旨在检验世界上首个太阳风帆——这种技术有朝一日可能会发展成航天器在太阳系内遨游时一种可行的推进模式。

原先对立方体卫星瞧不上眼的NASA、情报部门和军方也开始着手进行立方体卫星的实验。他们的回心转意尤为引人注目,因为就在几年前,正统的空间科学家还对立方体卫星颇为不屑,认为这种卫星根本不具备从事正规科学研究或调查工作所必备的强大本领和尖端功能,也无法实现精确的机动和受控运行,不过是在宝贵的低地轨道中又平添一些太空垃圾而已。传统阵营早已习惯于动辄砸进数亿美元、投入数千人年(man-year,劳动量单位,指一个人在一年内完成的工作量)打造汽车大小的卫星,即使微电子器件、传感器、电池及其他系统部件取得了迅速进展,他们仍然无法想像一颗转眼间就打造出来、只有鞋箱大小的卫星值得他们看上一眼。

美国国家测绘局(National Reconnaissance Office)的Colony一号工程,就利用立方体卫星对新技术进行测试,然后才将新技术用于大型航天器上。其他一些科学家则利用立方体卫星开展常规药物研究。NASA艾姆斯研究中心(Ames Research Center,位于加利福尼亚州硅谷)的小型航天器办公室,分别在2006年和2007年发射了两颗立方体卫星,以检验人们熟悉的“芯片实验室”(lab on a chip)在低地轨道上还能不能使用,考察生物学家是否能够不花大钱就进行微重力实验。三年后,该团队又在微重力环境下对抗菌药物的效果进行了测试,这是为长期载人航天活动设计备用药物的第一步。2010年7月,休斯敦的NanoRacks公司在国际空间站安装了一个供立方体卫星使用的支持平台,现在开始向外出租空位,客户包括制药公司和其他有意在太空开展研究活动的高科技行业以及教育机构等(甚至包括一所高中)。

有些立方体卫星用于天气和气候观测。美国科罗拉多州立大学的科学家设计的CloudSat可以一连多天考察垂直云层的结构及形成,这是坐在飞机里观测的气象学家无法做到的。由美国国家科学基金会赞助的一个名为“萤火虫”的项目,将把伽马射线探测器和光度计部署在轨道上,测量地球上的伽马射线脉冲。这类脉冲通常是在雷电交加的暴风雨期间从地球大气层中射入太空的。

CloudSat和萤火虫卫星都将观测对流层(troposphere)中发生的现象。对流层是地球大气最下方厚约16千米的一层,人类就生活在其中。另一类立方体卫星则将考察热成层。太阳风、日冕喷发物以及太阳黑子活动袭向地球时,热成层将首当其冲,它的上部边界会随太阳活动的强弱而起伏不定。这些变化可能会干扰低轨道卫星的运行,美国的空间站“天空实验室”在1979年坠毁便是一例。当时热成层边界出乎意料地上升,导致天空实验室受到的阻力增大,最终使它坠向地面。鉴于国际空间站、全球定位系统(GPS)卫星以及无线电和电视卫星的轨道都在热成层内,掌握热成层的动向对于全球通信和科学事业的重要性不言而喻,可以说不亚于摸清海洋状况对于全球贸易业的重要性。在更高轨道上运行的大型卫星不能直接观察热成层,只能看到它像楔子般插入外大气层(exosphere,地球与太空之间的薄层)及平流层(stratosphere,紧挨着热成层的下面一层大气)之间。探空火箭携带的仪器可以直接测量热成层,但只能测得火箭飞行路径这段细长柱状体内的情况,而且只能测量几分钟。

第一颗进入空间的热成层立方体卫星,是瑞士在2009年下半年发射的SwissCube。这颗卫星对气辉(airglow)这种上层大气中化学及物理反应产生的微弱光芒进行了测量并绘制成图,帮助科学家更深入地了解它的成因,并在研究其他大气或地面现象时更有效地将它滤除。

新的太空经济

立方体卫星带来的最具颠覆性的革新或许是,它把一种新的产业模式引入了太空经济之中。不同团队研制出的立方体卫星通常打包在一起,作为次要有效载荷发射上天。这就意味着立方体卫星想要搭顺风车,必须看主要有效载荷的业主是否方便。不过搭车发射可以使发射费用由多位参加者来分摊,从而省下不少钱。此外,正如肯塔基科学与技术公司总裁兼创始人克里斯·W·基梅尔(Kris W. Kimel)所言,立方体卫星的低成本“让你输得起,让你有底气搞革新——这正是开创事业的关键所在”。正所谓“我不值钱我怕谁”,立方体卫星在设计和部署的全过程中可以更加淡定地面对失败,在发射台上发生爆炸或在进入太空后部署失败带来的打击要轻得多。(这种事还真的发生过:在2006年的一次火箭事故中,十四颗立方体卫星不知所终,还有九颗卫星未能与地面站建立联系或仅有不完全联系。)“如果丢了一颗立方体卫星,你当然会觉得不爽,”基梅尔说,“不过这总比500万美元打了水漂要好吧。”反观传统的卫星,用Pumpkin公司总裁兼首席技术设计师安德鲁·卡尔曼(Andrew Kalman)的话来说,它们“大得输不起”。

有些项目将这种“不值钱,随你玩”的理念进一步发挥,索性把立方体卫星故意送入一条自我毀灭的轨道,以期获得各种令人感兴趣的数据。“立方体卫星可以被打发到一些注定使它们短命的轨道上,”普伊赫-苏阿尔指出,“我们可以打造一次性使用的卫星,把它送入危险的地方替我们做些有用的事情。我们不仅可以容忍故障,甚至可以有意弄出故障来利用它。”

特威格斯参与设计过的两个项目便是演绎这种主张的实例。第一个是来自欧洲、亚洲和拉丁美洲的若干团队合作开展的项目,名为QB50。这个协作项目计划把50颗2U版立方体卫星发射到热成层的上部边缘。在随后的几个月中,大气层的摩擦力将使卫星逐渐减速,轨道也慢慢收缩,卫星便可以收集热成层中各个高度上的化学成分、密度和温度信息,直至最终坠落到地面。

“极地轨道被动式大气校准仪”(Polar Orbiting Passive Atmospheric Calibration Sphere)项目是第二个例子。它将发射3颗3U卫星,以测量太阳耀斑对地球大气的加热作用。这些卫星在穿越极地大气层时,科学家将观察它们的轨道如何收缩,以期了解如何才能更好地预测热成层与太阳活动之间的关系。

立方体卫星个头太小,通信系统相对薄弱,这些短板使单颗立方体卫星搜集大量有用数据的能力受到了严格限制。正因为如此,大多数立方体卫星项目均采用2U或3U卫星,布置立方体卫星网的试验也正在进行当中。这种卫星网中的各个卫星可以彼此配合,协同工作,就像成群结队迁徙的鸟儿一样。开发人员则在研究卫星间通信、可以实现编队飞行的系统,乃至把各卫星连接起来的数千米长的系索。最终,美国国防部高级研究项目局投入7 500万美元,资助了一项立方体卫星网研究项目,想弄清在哪些情况下立方体卫星可以代替传统的卫星。稳定的立方体卫星群说不定可以取代大型仪器。美国犹他州立大学的名誉退休教授吉尔·莫尔(Gil Moore)就设想,可以“把大规模的稀疏立方体卫星阵列发射上天,以承担哈勃空间望远镜和韦布空间望远镜所承担的工作”。

为了进一步扩展立方体卫星的功能,美国麻省理工学院的保罗·洛扎诺(Paulo Lozano)研制了一个微型电子推进系统,可以操控卫星的运动。其他一些人则在研究,如何采用印刷方式生产立方体卫星的元件,以降低成本。

卡尔曼指出,最终科学家将把立方体卫星视为个人电脑式的普通产品,为人们提供一个“可以在其上打造各种应用工具的平台”。让立方体卫星发展成空间科学中类似个人电脑那样成本低廉、灵活方便、规格统一的大众化商品,这种构想透露出立方体卫星或许最终将发挥一种可能更加具有颠覆性的作用:帮助业余爱好者进军太空,在那里占有一席之地。这一天的到来,或许只会提前,不会延后:加利福尼亚州莫哈维的高科技太空企业Interorbital Systems公司,计划推出售价不到一万美元的立方体卫星套装及低地轨道发射服务。“业余玩家也有机会插上一脚,”普伊赫-苏阿尔说,“普通百姓有望建造自己的微型版哈勃空间望远镜了。”

请 登录 发表评论