判定死亡曾经很简单:只须看一个人的心脏是否还在跳动。但在很多年前,当 神奇的医学技术可以让人类心脏永久跳动之 后,这种简单的判定标准就不再适用了。几十年来,我们一直在探究各种状态下的生理 功能衰竭有什么不同,疑惑却越来越多:什么时候关闭供氧机或拔除喂饲管才合乎伦理 道德?什么时候可以认为“生命维持”(life support)已经没有意义?最重要的是,什么时候可以割开供体的身体,摘取心脏用以拯 救另一个生命? 这些并非学术问题,而是与医疗成本有关:把昂贵的机器用在一个毫无生存希望的 病人身上是否值得?当然,这些问题还涉及 病人在临终前的尊严。

2009 年,美国的“死亡小组”(Death Panel)就让普通民众非常担心,在他们最虚弱、丧失决定能力的时候, 自己身体器官可能会被他人利用。不过,器官捐赠才是促使生物伦理学家 为了对死亡进行精确定义而大费周章的最重 要原因。目前,仅美国就有 10 多万人在焦急 地等待救命的移植器官。每年,约有 7 000 人在等待器官的过程中死亡。死亡判定已成 为一个急需解决的问题。器官从身体中取出 得越早,缺氧的时间就越短,移植成功率就 越高。因此,医生们都希望在伦理学允许的 条件下,尽可能早地摘取供体的器官。正是 这种急切的愿望,把一些外科医生卷入了伦理漩涡。

2008年,因为加速一位肝脏捐赠者的死 亡,美国旧金山的移植外科医生胡坦·鲁兹 洛克(Hootan Roozrokh)受到重罪起诉(被 控的罪行中不包括谋杀,不过最终被判无罪)。 仅仅几个月后,丹佛市的几位儿童外科医生 又撞到了枪口上,他们在 3个脑损伤新生儿 心跳停止后不到两分钟,就从新生儿体内取 出心脏用于移植。批评者认为,这些医生取 出心脏的时间过早,不能保证新生儿的心脏 不会恢复跳动,医生们的行为显然违反了医 学界已执行了几十年的规则 :绝不能从活人 身上摘取器官。在这两次手术中,医生的行 为切中了死亡与器官移植问题的本质:在哪个时间点上才能宣告一个生命已经终结,可 以摘取器官用以拯救另一个生命?

过去 40 年来,为解决这一两难的道德 问题,医生和伦理学家都不得不小心谨慎,在确定死亡时,既要考虑器官会不会受到损 害,又不能触犯道德戒律。为此,他们发明 了一些含混不清,甚至有些恐怖的专业词汇, 如“脑死亡”(Brain-Death)、“有心跳尸体” (Heart-beating Cadaver)等 。他们还建立了一个系统,可能催生一种能让公众接受的 新的死亡方式 :如果病人身体受到非常严重 的损害,在他们还活着时,医生就可以摘除 他们的器官。从器官捐赠的角度来看,一些 医生认为这些病人已经死亡。

脑死亡

上世纪 60 年代,当器官移植刚刚变成现 实时,生物伦理学家就曾怀疑,移植外科医生 会不会因为救人而投入太多的热情,做出不合 伦理道德的事情来。他们坚持推行“死亡供体 规则”(Death-Donor Rule)——也就是说,移植器官只能在已经死亡的供体身上摘取。但 在当时,医院怎样才能准确判定供体的死亡时间呢?仅有呼吸和脉搏与“活着”并不是一回事,先进的医疗技术几乎能在任何人身上制造呼吸和心跳。

如果按照千百年来一直采用的那 套规则,把循环和呼吸功能的停止定义为死亡, 那么必须依赖呼吸机才能生存的病人又该如何 称呼呢? 为了解决这个问题,美国哈佛大学医学院 的一些顶级科学家在 1968 年召开了一次会议, 把死亡定义为“不可逆的昏迷”(Irreversible

Coma),也就是人们常说的脑死亡。大脑皮层 是意识、语言、同情心、恐惧感等一切使人成 为人的东西所依存的部位,因此与会者认为,如果大脑皮层受到不可逆的损毁,就等同于死 亡。脑死亡还包括脑干损毁,这个部位控制着呼吸、心跳、自体调节等基本的生理功能。脑 干被破坏后,现代医学设备也许可以维持一个人的呼吸,但这个人其实已经死亡。此后,生物伦理学家又多次修改死亡的定义,虽然在措辞上有所改变,但实质上是相同 的。后来,脑死亡(更现代的临床称呼为“死亡的神经学标准”,The Neurological Standard of Death)作为一个基本准则,写进了美国几乎每一个州的法律中。伦理学家和法律一致认 为,一个人的大脑皮层和脑干被破坏了,他就不再活着了——即使机体还很暖和,皮肤颜色 也很正常。这时,这具躯体就不再被视为是一个人,而是一具心脏还在跳动的尸体。 对于移植外科医生来讲,这是一种非常理 想的状况。在心跳和呼吸停止后的几分钟内, 器官就会因为缺氧受到损害,因此医生总是想 在病人死亡后,尽可能早地开始器官摘取手术。

有了死亡的神经学标准,医生就可以人为控制供体心跳和呼吸停止的时间:等到移植外科医 生一切准备就绪时,再从供体上移除呼吸机。 事实上,在重要器官的供体库中,符合死亡神 经学定义的捐赠者至少占 85% 以上。 那么其他15% 的捐赠者呢?这里存在一个灰色地带。某些人的大脑可能受到永久性损 坏,但脑干仍在活动,这意味着他们没有“脑死亡”。他们必须按照以前的标准,等到供体的呼吸和心跳停止时,才能被判定为死亡。随着现代医疗技术的出现,确定这一时刻往往要比看上去要复杂很多。

120 秒:生死界限?

如果潜在的器官捐赠者遭遇严重中风,所有大脑高级功能均遭到破坏 ;或者婴儿患有先 天性无脑畸形(anencephaly),大脑损坏严重;又或者像前文提到的丹佛医院的那 3 个新生儿一样,出生时受到并发症影响,大脑处于缺氧 状态的时间过久,医生就可以开启呼吸机等生 命维持设备。一旦离开这些医疗设备,上述病 人必死无疑,但如果他们去世时,心脏、肝脏、肺脏等重要器官能保存下来,就可以拯救其他 生命。问题是,医生必须要等到病人自己死亡 后,才能摘取器官。如果死亡过程费时太长, 机体内的所有器官都可能受到损害。

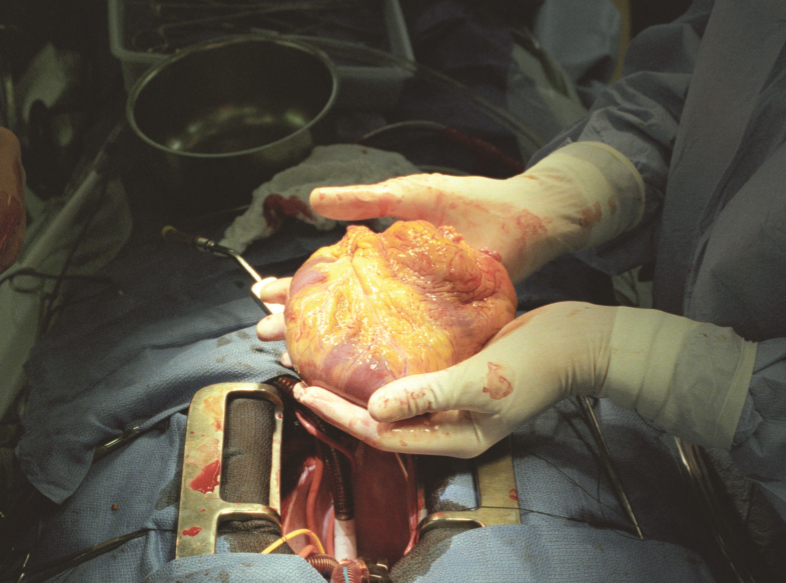

准备移植手术时,医生会切断病人的生命 维持系统,关闭给器官供氧的循环和呼吸设备。 最终,病人的心脏会停止跳动,但并不会立即停止。如果超过 1小时心脏才停止跳动,医生将终止移植手术,因为心脏停跳时,缺氧的器官已经受到严重损坏,无法使用了。

如果不到 1 小时心脏就停止跳动,医生会开始移植手术的第二个步骤:再等待几分钟,确定心跳不会自行恢复。从来没有心脏能在停止跳动两分钟后再恢复过来,因此匹兹堡协议(Pittsburgh Protocol)规定,供体心脏至少停跳 120 秒后,医生才可以摘取器官。在这两分钟内,移植外科医生必定会想的是什么?每过一秒钟,器官的损害程度就会增加一分,器官移植手术成功的几率就会减少一分,其他病人获救的可能性也会下降一分。120 秒的期限似乎有些武断——这是委 员会妥协的结果。

丹佛儿童医院儿科移植医生戴维·坎贝尔(David Campbell)和比阿乔·皮特拉 (Biagio Pietra)在 2004 年到 2007 年,就处理过 3 个这样的病例。3 个婴儿都患有严重先天性心脏病。医生曾试图修复他们幼小的心脏,但没能成功。显然,如果不实施移 植手术,3 个婴儿都活不了多久。 医生为这些孩子找到了一些潜在的心脏供体——出生时因为呼吸暂停致使大脑严重 损伤的新生儿,但他们的心脏很健康,还在 正常跳动。新生儿很快就会死去。现在的问题是,他们的器官能否拯救其他生命?医生撤除了新生儿的生命维护措施,然后开始等待。不过,他们没有等足 120 秒——两个新 生儿心跳停止 75 秒后,心脏摘取手术就开 始了。

后来,在发表于《新英格兰医学杂志》 ( New England Journal of Medicine )的一篇 论文中,丹佛的这两位医生写道,他们是在 采纳了医院伦理委员会的建议之后才这么做的。该委员会认为,这些医生在伦理上只能违反匹茨堡协议,这是为了挽救 3 个急需心脏移植的婴儿。 《新英格兰医学杂志》的编辑们也意识 到,这篇文章肯定会引起很大的争议,因此他们在杂志中以“圆桌会议”的形式,讨 论丹佛医生的行为是否符合伦理。美国哈佛大学的医生兼伦理学家罗伯特·D·特鲁格(Robert D.Truog)说,丹佛医生这样做是符合伦理的,但他强调,问题不在于医生的做法,而在于死亡供体规则本身合不合理。他认为,这条规则应当废弃,这完全是形式主义,让人们在移植手术前必须等待多少秒之类的 细枝末节上争论不休。问题的关键只有两个:供体所受的伤害是否严重到无法恢复?供体 家属是否同意捐赠器官?如果这两个问题的 答案都是肯定的,那么死亡究竟由撤除生命 维持系统引起,还是由摘取器官引起,在伦 理上就没有任何区别。

“圆桌会议”的另一个参与者、美国宾夕法尼亚大学的生物伦理学家阿瑟·L·卡普兰 (Arthur L.Caplan) 对此不敢苟同,因为废除死亡供体规则,可能会在容易激动却又很外行的公众中引起恐慌。“我们不应该低估公众 的不安”,卡普兰说,“这会让公众怀疑,你会不会因为想从他们身上获取器官,而在医 疗过程中做些手脚——这是非常危险的,可能产生严重后果。”

废弃“死亡供体规则”会在政治和伦理 上引起重重危机。特鲁格坚持认为,利用其 他安全措施,也能在符合伦理的前提下摘取 器官——具体来讲,医生必须得确定,供体 很快就会死亡,而且是不可避免的;同时还必须保证,在供体或其法定代理人同意捐赠 器官前,对所有情况都有充分了解。但是,谁也说不准这些保护措施能否做到万无一失。

这样的提议会引起“道德和法律上的混乱”, 美国总统生物伦理委员会主席、美国乔治敦 大学的爱德蒙·D·佩莱格里奥(Edmund D. Pellegrio)在该委员会 2008 年的报告《死 亡确定中的争议》里这样写道。如果采用特 鲁格的建议废除死亡供体规则,就会把器官 捐赠的伦理问题与协助自杀、撤除长期昏迷 病人的生命维持系统等跟死亡相关的法律争议混为一谈。

如果医学界有朝一日废弃了“死亡供体 规则”,因摘取器官而导致的死亡也成为可接 受的标准,那么判定死亡和摘取器官之间的 现有微妙平衡肯定会被打破,但究竟平衡会倒向哪一边,谁也说不清。可以肯定地说,只要严格执行安全措施,就不会有人在还可能康复的情况下,被医生当作供体取走器官。 但除此之外,任何事情都有可能发生。

一种情况是,在每年 7 000 名未获得合适器官而 死亡的人当中,很大一部分会因为获得健康 状况更好的器官而获救。另一种情况则是,人们会担心自己还没有真正死亡就被医生割 开身体取走器官,于是不愿意签署器官捐赠 协议,导致可供移植的器官变得更加稀缺,更多需要移植器官的人死亡。 正是由于我们尚不确定,是否应该用一 个生命去换另一个生命,21 世纪的死亡定义 才变得如此复杂。如果死亡的定义只是告诉 我们,医疗措施什么时候可以停止,亲人什 么时候开始悲伤,那事情就简单了。一旦涉及器官捐赠,这个问题就被赋予了更多的内 容。定义死亡不再仅仅是宣告一个逐渐逝去的生命已经不可挽回地走向终点,还能给另一条垂危的生命创造重生的机会。

请 登录 发表评论