当生命只剩最后几周、几天、几小时或几分钟时,如果可以自由选择,你愿意以哪种方式结束生命?你是不是想健康活到最后一分钟,然后突然离世?很多人都会这样选 择,但我发现有一个重要问题被忽视了。当你感觉良好时,最不愿意的就是下一刻离开 人世。对于你深爱的家人和朋友来说,他们将要忍受突如其来的丧亲之痛。但另一方 面,不论是慢性绝症的长期困扰,还是让人遗忘一切的痴呆症,都是让人难以接受的噩 梦,谁也不想如此痛苦地死去。

所有人都不愿意去想死亡,不过在某些 时候,问这些问题是有好处的,至少有助于 我们制定正确的医疗政策和研究目标。当我 们在与死亡抗争时,科学能为我们提供多少 帮助,这也是一个很重要的问题。

寿命极限

人们常说,我们的祖先之所以能更坦然 地面对死亡,是因为他们见惯了死亡。就在 100 年前,世界人口的平均寿命都比现在短 30 年左右。造成这一现象的直接原因是,很 多儿童和青少年因为各种原因夭折。1/4 的 儿童未满 5 岁就死于感染 ;年轻妇女经常丧 命于分娩引发的并发症 ;就连年轻的园艺工 人,也可能因为手被荆棘划了一条口子而死 于致命的败血症(blood poisoning)。 过去一个世纪里,医疗卫生条件的改善 大大降低了儿童和青壮年的死亡率,现在大 多数人都能活得更久,人类整体寿命也长于 以往任何时候。而且,全球人口的平均寿命 还在继续增长。在较为富裕的发达国家,平 均寿命每天都在以5小时甚至更快的速度增长,很多发展中国家则在以更快的速度追赶 发达国家。如今,人类的主要死因是衰老过 程本身,以及这个过程引发的各种疾病—— 不是导致细胞增殖失控的癌症,就是处于另一个极端的、致使脑细胞过早死亡的阿尔茨海默病。

直到 20 世纪 90 年代,人口统计学家还自信地预测,人类平均寿命的增长趋势不久就将终止。很多科学家也认为,衰老过程是 固定不变的——这是生物体内部的一个“程序”,它的存在决定了死亡时间不可更改。 没有人预料到平均寿命会持续增长。这 种趋势让政治家和规划者感到惊讶。科学家仍无法完全接受“衰老过程并非固定不变, 人类平均寿命还远未触碰到极限”的观点。

由于一些我们尚不知晓的原因,人类寿命还 在不断变化,老年人死亡率的下降使得人类 平均寿命不断突破纪录,达到前所未有的高 度。如果连曾为人们普遍接受的衰老理论都 已崩溃,那还会剩下什么?科学又对衰老过 程了解多少? 接受新观点并不容易,因为科学家也是 人,对于人体如何衰老,我们从小就有了一 些刻板的认识。几年前,当我们一家人在非 洲驾车旅行时,一只羊跑到了我们的车轮下, 当场死亡。当我告诉 6 岁的女儿刚刚发生了什么时,她问我 :“这是一只小羊还是一只老 羊?”我很好奇她为什么要这么问。她回答说: “如果这是一只老羊,就不必为它悲伤了,反 正它也活不了多久。”女儿的回答给我留下非 常深刻的印象。如果人在这么小的年龄就对 死亡有了如此世故的态度,我们就不难明白 现代科学为何难以接受这样一个事实 :我们 对衰老的大多数看法和认识其实都是错误的。

那么,到底是什么在控制衰老?要了解 当前的看法,我们先来假想一个人的死亡: 他咽下了最后一口气,死亡降临,生命终结。 此时,身体里很多细胞都还活着,它们不知 道刚刚发生了什么,仍在进行新陈代谢,维 持生命——从环境中汲取氧气和养分,产生能量,用以制造蛋白质(细胞的主要功能部件)及其他细胞成分,并驱动所有细胞组件的活 动。很快,细胞缺氧而死。随着它们的死亡, 一些非常古老的东西也悄然走向终点——身 体里刚刚死掉的每一个细胞,如果有足够资料的话,都可以沿着一条不曾间断的细胞分裂链,追溯到几乎 40 亿年前地球上最早出 现的那些细胞生命身上。

死亡是不可避免的。但是,你体内的至 少某些细胞具有一个惊人特性 :只要人类不会消亡,它们就近乎永生。你死之后,只有 极少细胞能踏上这条永生之路——前提是你有孩子。每存活一个孩子,你就有一个细胞(精子或卵子)逃脱了灭亡的命运。孩子出生,长大,成年,繁衍,细胞的生命也就一代代 延续下去。

我们设想的这个场景,不仅揭示了由非生殖细胞组成的人类躯体的最终命运,也让我们看到了一个近乎奇迹般存在的、能够永生的细胞谱系。衰老研究中存在着很多谜团, 但最核心的问题是,为什么几乎所有生物都有一具必将死亡的躯壳?为什么进化没有让 我们的所有细胞都像精子和卵子那样,有机会得到永生?这些疑问最早是德国博物学家沃格斯特·魏斯曼(August Weisman)在19 世纪提出的,而我在 1977 年初一个寒冷 的夜晚泡澡时,想到了一个答案。我相信, 这个如今被称为“抛弃躯体论”(disposable soma theory)的答案,对于解释不同物种的衰老都大有帮助。

长生不老的水螅

考虑到细胞和复杂生物体为了生存而要面对的种种挑战,“抛弃躯体论”就很好理解了。细胞每时每刻都在遭受破坏——DNA 突变、蛋白质受损、反应性极强的“自由基” 攻击细胞膜……生命的存在依赖于基因信息的不断复制和翻译,但我们知道,操控这一 切的分子机制也许很精细,但并不算完美。 考虑到细胞面临的这些挑战,生殖细胞的永 生性确实值得研究。 活细胞一直都在各种威胁下运作,生殖 细胞也不例外。生殖细胞能在一场由各种差 错导致的灾难中存活下来,一方面是因为它们具有极为精密的自我维护和修复机制,另 一方面则要归功于它们通过一轮又一轮竞争 除去重大差错的能力。精子都是大规模出产, 但通常只有一个优秀精子能与卵子结合;能形成卵子的细胞同样很多,远远超过最后排卵的数目。严格的质量控制会剔除那些次品。

最后,如果重重关卡还是漏掉了某些差错, 自然选择则会作为最后的仲裁者,决定哪些 个体最合适把生殖细胞系一代代传递下去。美国进化学家乔治·威廉姆斯(George Williams)曾指出,单细胞的受精卵成长为 复杂生物体,这是一个近乎神迹的过程,让 机体永葆青春理应是顺理成章的事。事实上, 对于一些多细胞生物来说,不会衰老似乎是 一种准则。淡水水螅(freshwater hydra)就 具有超强的生存能力。它们不会衰老,随着年龄增大,死亡率不会升高,繁殖能力也不 会下降。即使因为某些意外,身体被切成很 多段,它们也可以从一小段身体开始,重新 长出完整的身体。水螅永葆青春的秘密很简单:生殖细胞遍布全身。如果永生的生殖细胞无所不在,水螅在不受伤害或没被其他动物吃掉的情况下,可以无限期地存活下去就不足为奇了。

不过,在大多数多细胞动物中,生殖细胞只存在于性腺组织,也就是生成精子和卵子的部位。这种安排赋予了动物很大的生存优势。在长期进化中,其他类型的细胞都分化成了专职细胞,如神经细胞、肌细胞、肝细胞等。不论是三角恐龙还是人类,这种分 化对于任何复杂生物体的发育都是必需的。细胞的这一分工对生物体的衰老和生存 时间有着深远的影响。专职细胞一旦不再承担繁衍种族的任务,也就没有必要保持永生 性。当机体通过生殖细胞将遗传信息传递给 下一代后,这些专职细胞就可以去死了。

我们为什么会衰老

那么,专职细胞可以存活多久?换句话 说,我们及其他复杂生物能活多久?对于任 何物种来说,这个答案很大程度上取决于两

个方面 :每个物种的祖先在进化过程中面临 的环境威胁,以及个体需要消耗多少能量才 能维持机体的正常运转。 大部分自然生物体都死得很早,因为对 于它们而言,意外事故、天敌捕食、感染或 者饥荒都是索命咒符。野生老鼠就是这样, 它们生存在极其危险的环境里,随时都可能 丧命——野生老鼠能活过一岁就算万幸了。

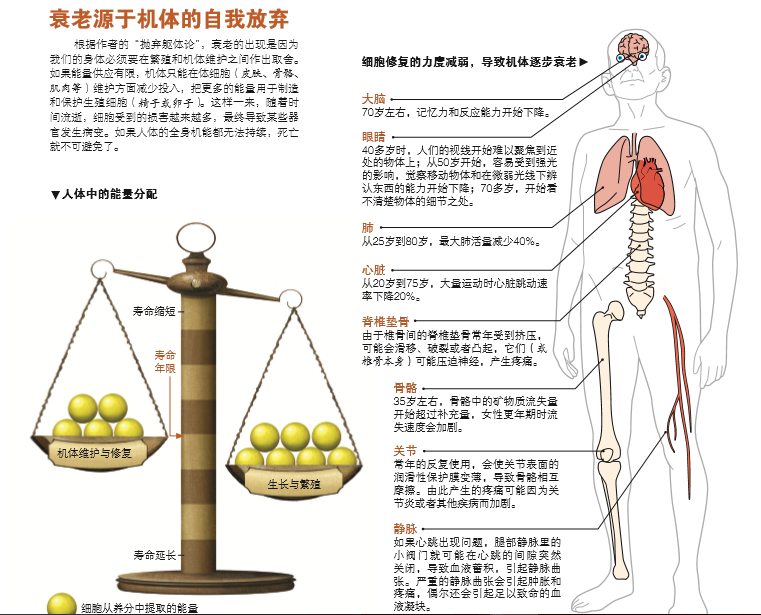

蝙蝠就安全多了,因为它们会飞。 与此同时,维持躯体正常运转也代价不 菲,而资源又常常有限。生物体每天摄入的 能量中,一些可能用于生长,一些用于体力劳动和运动,一些则用于繁殖。还有一部分能 量可能不会立即消耗掉,而是以脂肪的形式储 存起来,以备饥荒之需。只不过,生物体活着 的每一秒钟,机体内都会出现很多差错,很多 脂肪都在处理差错的过程中消耗掉了。机体还 要不断合成蛋白质等生命活动必需的分子,而 要正确合成这些分子,机体必须时刻校正基因 编码,这个过程也需要花费不少能量。除此之外, 机体还得向垃圾处理系统分配能量,用以清除 细胞残骸。 正是基于生物体的耗能情况,我提出了抛 弃躯体论。该理论认为,进化中的物种就像生 产大衣或汽车等日用品的工厂,必须要对资源 配置进行权衡。如果在一段可以预期的时间内, 环境很可能给机体带来死亡,那么机体就完全 没有必要为了无限期存活而耗费大量能量。为了使物种得以延续,基因组只须保持机体健康, 在死亡时间到来之前成功繁殖即可。

在生命的每一个阶段,即使到了最后时刻, 躯体都会尽最大的努力活下去——换句话说, 躯体原本不应该衰老和死亡的。然而,在自然 选择的强大压力下,为了保证物种的繁衍,生 物体在分配能量时,首先考虑的是生长和繁殖, 而非构建一具永生的躯体。因此,生物体的衰 老实际上是各种没有修复的细胞损伤长期累积 的结果。 在生物体内,没有任何“程序”能准确决 定死亡时间,但越来越多的证据表明,特定基 因可以影响我们的寿命长短。上世纪 80 年代,汤姆·约翰逊(Tom Johnson)和迈克尔·克拉斯(Michael Klass)在研究微小的线虫时, 发现了一个能影响线虫寿命的基因,科学家为 它取了一个很形象的名字 age - 1。这种基因 的突变体能使线虫的平均寿命延长 40%。从那 时起,很多实验室陆续在线虫身上发现了多个 “长寿基因”,而且还在果蝇、小鼠等其他动物 中发现了类似的基因突变。

大多数“长寿基因”都能改变机体的新陈 代谢,以及机体为维持自身功能而使用能量的 方式。科学家发现,这些“长寿基因”往往在 胰岛素信号通路中发挥着重要作用。这条通路 的一个重要作用就是调控新陈代谢,它是由一 系列分子间的相互作用构成,能从整体上改变 其他成百上千个基因的活动,而这些基因控制 着所有与细胞维护和修复相关的复杂过程。实 际上,延长寿命似乎需要准确调节那些我们已 知的细胞修复过程,防止身体因为各种损伤的 累积而受到伤害。

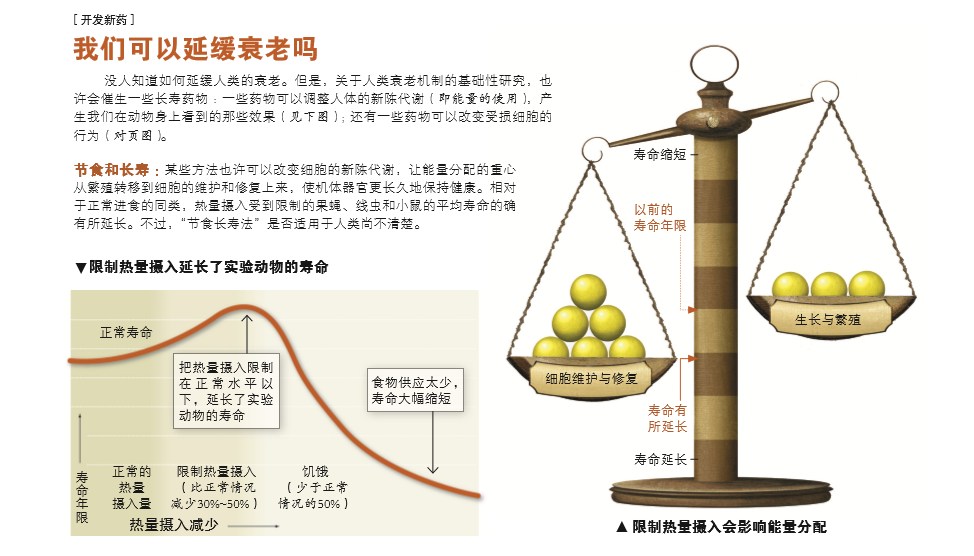

可获取的食物数量也能调节新陈代谢。早 在上世纪 30 年代,科学家就非常惊讶地发现, 让实验小鼠处于半饥饿状态竟能延长它们的生 命。这一发现再次表明,调节新陈代谢似乎会 影响细胞损伤的累积速度,因为在摄食量受到 限制的小鼠中,一系列细胞维护和修复系统的 活动都有所增强。乍一看去,缺少食物的动物 为了维持身体机能需要消耗更多的能量,这似 乎有点奇怪。不过,饥荒时期是不利于繁殖的。 一些证据表明,在饥荒期间,某些动物会停止 生育,把能量预算的很大一部分用于细胞维护。

人与动物的差异

限制热量摄入有可能延长寿命,这种观点 引起了很多梦想长寿的人的注意。然而,那些 希望通过节食来实现长寿的人要注意了,这一 方法可能不适用于人类。虽然在一些动物中,“节 食长寿法”已经得到验证,但人类的情况与动 物有着极大的差异。 科学家确实能显著延长线虫、果蝇和小鼠 的寿命。这些动物寿命短、能量消耗快,需要 调节新陈代谢来适应迅速变化的环境。在线虫 体内,能显著影响寿命的因素主要是基因突变: 不论何时,只要线虫发现自己处于恶劣环境 中,可能需要长途跋涉去寻求更好的生存环境 时,出现于进化过程中的一些突变基因就会使 机体停止生长,进入一种抗压模式。而我们人 类,不论在任何情况下,都不可能如此灵活地 调节新陈代谢。当然,对于自愿节食的人,也 会对新陈代谢产生即时影响,但限制能量摄入 是否会对衰老过程(尤其是寿命)产生积极影响, 还需要接受时间和长期饥饿的检验。不过,老 年医学研究的首要目标是改善人们的晚年健康, 而不是为了追求长寿。 即使线虫、果蝇和小鼠的寿命显著延长, 它们仍会经历衰老过程,这是毋庸置疑的。衰 老为什么会发生?因为细胞损伤依然在积累, 最后导致机体功能的全面崩溃。因此,如果想 要得到更好的结局,我们必须另辟蹊径。确切 地说,我们需要重点研究如何才能安全控制或 者逆转细胞损伤的累积——正是这些损伤最终 使机体变得衰弱,功能失常,出现各种疾病。 这个目标是一个巨大的挑战,也对跨学科研究 提出了极高的要求。

能否战胜死亡?

衰老是一个很复杂的问题。从分子到细 胞再到器官,衰老对人体的影响是全方位的。 它还与多种形式的分子和细胞损伤有关。通 常说来,这些损伤确实会随着年龄增大而不 断积累,在某些细胞中的积累速度要快于其 他类型的细胞(取决于修复系统的效率),但 任何一种细胞受到的损伤都是随机的,而且 同一个体同一类型的两个细胞受损程度也可 能不同。因此,所有人都会衰老和死亡,但 具体过程千差万别。这就进一步证实,衰老 并非源于遗传程序,基因组并未决定我们何 时衰弱,何时死亡。

为了对衰老有足够详细 的了解,从而以合理的方式阻止或延缓特定 细胞的死亡,我们需要在细胞水平上,弄清 楚引发衰老过程的分子缺陷的本质。分子缺 陷要积累到什么程度才能使细胞功能失常? 在某一器官内,要积累多少存在缺陷的细胞 才会显示出发病的迹象? 通过调控细胞消除损伤累积的生理机制,我们也许能够对抗衰老。如果受损过于 严重,细胞最简单的反应就是杀死自己。

以前, 科学家曾把细胞自杀(即凋亡,apoptosis) 看作是衰老由基因控制的证据。在老化组织中,细胞自杀的频率确实有所升高,而且这个过程也加速了机体的衰老。但我们现在知 道,细胞凋亡其实是一种自救机制,是为了 避免受损细胞对更多的人体组织造成伤害,因为受损细胞如果不及时清除,就可能引发 疾病,尤其是那些已经恶化的细胞。 细胞凋亡更多地发生在老化器官中,因 为这些器官受到的损害更多。但在自然界, 动物往往还没有进入老年阶段就已经丧命。

当动物体内几乎没有需要被清除的细胞时, 凋亡机制就开始处理“年轻”器官中的受损 细胞。如果细胞死亡太多,一个器官就可以变得衰弱,甚至失效,因此细胞凋亡好比一 把双刃剑 :它可以除去潜在的危险细胞,但 清除的细胞太多就可能影响器官功能。大自 然显然更关心年轻个体能否存活,而不是年 老的生物体是否会变得衰弱。所以严格来说, 当生物体进入老年阶段后,一些细胞凋亡可能并不是必需的。在中风等疾病中,科学家 就希望抑制受损程度不高的组织中的细胞凋亡,减少细胞损失,从而改善患者病情。

不过,还能正常复制的受损细胞通常 不会以自杀这么极端的方式结束生命,而是 直接停止分裂,这个过程被称为复制性衰 老(replicative senescence)。50 年前,现 任职于加利福尼亚大学旧金山分校的伦纳 德·海弗利克(Leonard Hayflick)发现,细 胞分裂一定的次数后就会停止分裂,这个极 限值就叫做“海弗利克极限”。后续研究显 示,当染色体末端的保护性“帽子”(即端 粒,telomere)缩短太多,细胞就会停止分裂。 但是,关于细胞衰老的其他细节仍不清楚。 最近,我和同事有一个令人振奋的发现: 每个细胞都有一个非常精密的“分子电路”, 监控着 DNA 和“能量工厂”线粒体的损坏 程度。当受损程度超过某个阈值,细胞就会 自动进入一种特殊状态——还能发挥有用的 功能,但不能分裂。就像细胞凋亡一样,自 然界对于年轻个体能否存活的偏重可能意味 着,有些细胞也许没有必要进入那种特殊状 态。但是,如果想要解开这些细胞的“自我 封印”,让它们恢复一定的分裂能力而不引发 癌症,我们有必要非常全面地了解细胞衰老 是如何发生的。

要弄清楚这个问题,需要一个横跨多个 学科的研究团队,包括分子生物学家、生物 化学家、数学和计算机科学家,还得有先进 的成像设备,用于观察活细胞中的受损情况。 虽然还不知道这些研究会带来什么,但通过 这类研究,我们希望能用一种全新的方法去 寻找治疗老年疾病的新型药物,让人们在晚 年时尽可能少受慢性病的折磨。只是,从这 类基础性研究面临的困难来看,我们所期待 的药物也许要在很多年(可能是几十年)后 才能面世。 通过研究衰老来改善人类晚年的生存质 量,这是一个挑战,或许还是医学面临的最 大挑战。尽管一些商家宣称,限制热量摄入或服用白藜芦醇(resveratrol)之类的膳食 补充剂,就可能达到延年益寿的目的,但对抗衰老不是一件容易的事。我们必须最大程 度地发挥自身创造力才能解决这个难题。我 相信,我们能够而且必将开发出让人们安享 晚年的疗法。只是,当最后时刻来临时,任 何个人都无法胜过死亡的力量。所以,我们 就更应该关注生活,充分利用我们活着的每 一刻时光,因为没有灵丹妙药能让我们免于死亡。

请 登录 发表评论