1846年9月23日,德国柏林天文台台长约翰·戈特弗里德·伽勒(Johann Gottfried Galle)收到一封信,一封即将改变天文学发展进程的信。寄这封信的是一个法国人,名叫于尔班·勒威耶(Urbain Le Verrier)。他一直在研究天王星(Uranus)的运动,得出了如下结论——天王星的轨迹无法用当时已知的、作用于其上的引力来完全解释。于是勒威耶提出,必定存在一个当时尚未观测到的天体,它的引力干扰了天王星轨道,而且干扰方式刚好能够解释观测到的异常现象。就在当天晚上,伽勒将望远镜瞄向了勒威耶指明的方向,发现了太阳系的第八大行星——海王星(Neptune)。

今天,这段历史在现代宇宙学中再度上演——天文学家观测到宇宙中的异常运动,推测存在新的物质,然后努力去寻找它。这次扮演天王星角色的是恒星和星系,我们看到它们正以一种不应该有的方式在运动,扮演海王星角色的则是我们推断存在却迄今未能观测到的东西,现在暂时被称为暗物质(dark matter)和暗能量(dark energy)。根据我们看到的那几类异常现象,我们能够搜集到一些与它们有关的基本事实。暗物质似乎是一片不可见粒子的海洋,它们充斥在空间各处,密度并不均匀;暗能量则均匀分布,就好像与空间本身的结构交织在了一起。科学家还没能再现伽勒当年的壮举——将望远镜指向天空便明确无误地瞥见了未被看到的目标,但令人心动的线索及暗示,比如粒子探测器里的神秘信号,数量却在不断增长。

尽管海王星是作为暗中影响天王星的一股神秘力量而被发现的,但它本身也是一颗令人着迷的星球。这样的情况会在暗物质和暗能量身上再现吗?尤其是暗物质,科学家逐渐开始考虑这样一种可能性——暗物质并非只是为解释可见物质异常运动而发明出来的抽象概念,而是宇宙隐藏起来的另一面,内部有着丰富精彩的活动。它或许由许多种不同的粒子构成,通过自然界中的全新作用力发生相互作用——这样一个完整的宇宙,静悄悄地与我们自己的宇宙交织在了一块。

宇宙隐暗面

为解决粒子物理学百年难题而被提出的WIMP粒子,居然漂亮地解释了宇宙学中的暗物质。

这些想法与科学家一贯沿用的如下假设有所出入,即暗物质和暗能量是宇宙中最不擅长“交际”的东西。自从20世纪30年代天文学家首次推断暗物质存在以来,他们就把“不与其他东西相互作用”当成了暗物质的招牌属性。天文观测暗示,暗物质的质量是普通物质的6倍。星系和星系团全都被巨大的暗物质球包裹,天文学家称之为“暗物质晕”(dark matter halo)。如此大量的物质居然能避开直接检测,天文学家据此推论:暗物质必定由几乎不与普通物质互动、当然彼此间也几乎不发生相互作用的粒子构成。它们唯一的作用,就是为发光物质搭建引力“脚手架”。

天文学家认为,暗物质晕在宇宙早期率先形成,然后才把普通物质吸引了进来。普通物质由于拥有一系列丰富多样的互动能力而发展出了错综复杂的结构,毫无生气的暗物质却依然停留在最原始的状态。至于暗能量,它唯一的作用似乎就是加速宇宙膨胀,而且现有证据表明,自宇宙诞生以来,暗能量就完全没有发生过任何变化。

推动人们对“暗物质可能会更有生气”产生预期的,与其说是天文学研究,倒不如说是对原子内部运作机制和亚原子粒子微观世界的细致探索。粒子物理学家有这样一个传统:能够在已知物质的行为当中看出未知物质形式的蛛丝马迹。他们的证据提供了完全独立于宇宙中异常运动的另一条线索。

对于暗物质而言,这条思路最早可以追溯到20世纪初放射性β衰变的发现。为了解释放射性β衰变这种现象,当时的意大利理论学家恩里科·费米(Enrico Fermi)假定,自然界中存在一种新的作用力和一类新的作用力传递粒子,是它们导致了原子核的衰变。新的作用力类似于电磁力(electromagnetism),新的粒子则类似于光子(photon)——不过有一点不同,而且至关重要。光子没有质量,因而运动能力超强,费米却主张这些新粒子必须很重。它们的质量会限制它们的活动范围,这样才能解释为什么这种作用力能够导致原子核分裂,却无法在其他情况下被人察觉。为了能够再现出观测到的放射性同位素的半衰期(half-life),这些新粒子必须相当重——大约是质子质量的100倍,换算成粒子物理学里的标准单位,就是大约100 GeV(十亿电子伏特)。

这种新的作用力现在被称为弱核力(weak nuclear force),假想中的弱核力传递粒子则是W粒子和Z粒子,已经在20世纪80年代被人发现。它们本身并不是暗物质,但它们的性质暗示了暗物质的存在。按照粒子物理学家的经验来推测,它们不应该有这么重才对。这么大的质量暗示,有东西在对它们施加影响——新的粒子导致它们承担了更多的质量,就好像一位朋友老是诱惑你再多吃一块蛋糕一样。大型强子对撞机(Large Hadron Collider,LHC)的任务之一就是要寻找这些粒子,它们的质量应该跟W粒子和Z粒子的质量相当。事实上,物理学家认为排着队等待被发现的粒子或许多达好几十种——按照所谓的超对称(supersymmetry)原理,每种已知粒子都有一种未知粒子与它相对应。

在这些假想的粒子当中,有一大类被统称为弱相互作用大质量粒子(weakly interacting massive particle,WIMP)。之所以起这个名字,是因为这些粒子只通过弱核力发生相互作用。由于跟主宰着日常世界的电磁力完全“绝缘”,这些粒子根本是看不见的,也几乎不会对普通粒子产生任何直接的影响。因此,它们成了宇宙中暗物质的完美候选者。

不过,这些粒子能否真正解释暗物质,还取决于它们的数量有多少。而这,正是粒子物理学观点真正开始吸引眼球之处。与其他任何种类的粒子一样,WIMP粒子也是在宇宙大爆炸的“烈焰”中产生的。在宇宙的极早期,高能粒子碰撞既能创造WIMP粒子,也能摧毁WIMP粒子,因而在任意时刻,都会有一定数量的WIMP粒子存在。这一数量会随时间而变,具体取决于受宇宙膨胀驱动的两个相互抵触的效应。第一个效应是宇宙这锅“原汤”的冷却,这会降低可用于产生WIMP粒子的能量,因此它们的数量会减少。第二个效应是粒子的稀释,这会降低粒子碰撞发生的频率,直到碰撞实际上不再发生为止。到了此时,也就是大爆炸后大约10纳秒(nanosecond,十亿分之一秒),WIMP粒子的数量便被冻结了下来。宇宙不再拥有创造WIMP粒子所需的高能量,也不再具备摧毁它们所需的高密度。

根据WIMP粒子的预期质量以及它们的相互作用强度(这决定了它们彼此湮灭的发生频率),物理学家很容易就能计算出应该会有多少WIMP粒子被保留下来。令人相当惊讶的是,这样计算出来的WIMP粒子数量不多不少,在质量和相互作用强度的估算精度之内,刚好能够解释今天宇宙中的暗物质。如此不同寻常的吻合,被科学家称为“WIMP巧合”(WIMP coincidence)。为了解决粒子物理学领域的百年难题而被提出的粒子,就这样干净利落地解释了宇宙学的观测事实。

这条证据链同样暗示,WIMP粒子几乎不发生相互作用。简单估算一下就能够预言,从你开始阅读这篇文章时算起,已经有将近十亿个这样的粒子从你的身体里穿过,除非你极其幸运,否则不会有任何一个粒子产生任何可以识别的影响。平均需要一年的时间,你才有可能遇到一个WIMP粒子,被你细胞里的原子核散射,释放出极其微弱的一丁点儿能量。为了有希望检测到这样的事件,物理学家建起了粒子探测器,长期监测大量的液体或者其他物质。天文学家也在寻找星系中的辐射爆发现象,这可能标志着在星系中盘旋的WIMP粒子发生了罕见碰撞及湮灭事件。寻找WIMP粒子的第三种方法,则是在地球上的实验室里尝试着去合成它们(参见第XX页插文)。

比WIMP更孤僻

WIMP或许很快就会衰变成更“孤僻”的超级WIMP粒子,后者才是暗物质的构成粒子。

科学界正投入巨大精力专注于搜寻WIMP粒子,这或许给人留下了这样的印象:这些粒子是理论上唯一可行的暗物质候选者。果真如此吗?事实上,粒子物理学领域最近取得的一些进展,已经揭露了其他的可能性。这些研究暗示,WIMP只是浮于水面之上的冰山一角。潜藏在水面之下的,可能是一些隐秘的世界,它们都有着自己的物质粒子和作用力。

此类进展之一,就是提出了比WIMP粒子更“孤僻”的粒子。理论暗示,宇宙诞生最初1纳秒中诞生的WIMP粒子可能是不稳定的。短则几秒、长则数天之后,它们就会衰变成一类新的粒子,质量差不多,但不会再通过弱核力发生相互作用——引力是它们与外部自然界发生联系的唯一方式。物理学家开玩笑地称它们为超级WIMP粒子(super-WIMP)。

这一构想的重点在于,是这些粒子,而不是WIMP粒子,构成了今天宇宙中的暗物质。超级WIMP粒子能够避开直接观测式搜索,但仍有可能推断出它们的存在,因为它们会在星系形状上留下“泄露天机”的印记。形成之初,超级WIMP粒子会高速运动,速度逼近光速。它们需要一段时间才能停下脚步,而只有在此之后,星系才有可能开始形成。这么一延迟,在宇宙膨胀把物质稀释之前,留给星系中心吸积物质的时间就会减少。因此,暗物质晕中心的密度应该就能揭示,构成暗物质的到底是WIMP粒子还是超级WIMP粒子。这也是天文学家正在检验的方法。此外,WIMP粒子衰变成超级WIMP粒子的过程应该会产生光子或电子之类的副产物,这些粒子能够把轻原子核撞碎。有证据表明,宇宙中的锂元素比理论预期的要少,超级WIMP假说是解释这一差异的唯一办法。

超级WIMP模型还为实验物理学家可能观测到的现象开创了全新的可能。比方说,如果构成暗物质的是超级WIMP粒子而非WIMP粒子,那后者就没必要非得是“暗”的不可,也没有必要非得这么“孤僻”——它可以拥有一个电荷。不管它拥有什么电荷,都不会对宇宙的演化产生影响,因为这种粒子很快就衰变掉了。然而,带电荷的WIMP粒子在探测器里会非常扎眼,如果实验物理学家能够重新创造出它们的话。粒子探测器会把它们标记为“加强版”电子:拥有与电子一样的电荷,质量却至少大了10万倍,这样的粒子会华丽丽地穿过探测器,在身后留下一条壮观的轨迹。

暗作用力与隐秘世界

被我们当作暗物质的东西,会不会真的是一个跟我们一模一样的隐秘世界存在的证据?

超级WIMP模型给我们上了重要的一课:无论是从理论上还是从观测上,暗物质都没有任何理由应该像天文学家倾向于假定的那样毫无生气。一旦承认这些看不见的粒子可能拥有超出标准WIMP模型范畴的性质,考虑各种各样的可能性就成了一件自然而然的事情。有没有可能存在一整套看不见的粒子?会不会有一个跟我们一模一样的隐秘世界,包含着我们看不见的电子和质子,构成我们看不见的原子和分子,再构建起我们看不见的行星和恒星,甚至进化出我们看不见的人类呢?

存在一个跟我们一模一样的隐秘世界,这种可能性早就被细致地探讨过了。这样的讨论最早可以追溯到1956年,当时李政道和杨振宁在后来获得诺贝尔奖的那篇论文上,对此展开过一段即兴讨论。后来又有更多科学家加入到了讨论当中,包括澳大利亚墨尔本大学(University of Melbourne)的罗伯特·富特(Robert Foot)和雷蒙德·沃尔卡斯(Raymond Volkas)。这个想法确实令人心动。被我们当作暗物质的东西,会不会真的是一个跟我们一模一样的隐秘世界存在的证据?那里会不会有我们看不见的物理学家和天文学家,正透过他们的望远镜观察他们的世界,而且也在困惑他们的暗物质是什么——而实际上,他们的暗物质正是我们自己呢?

遗憾的是,基本的观测事实表明,隐秘世界不可能跟我们看得见的这个世界一模一样。首先,暗物质的数量是普通物质的6倍。其次,如果暗物质的行为与普通物质一样,暗物质晕会像银河系里的银盘一样扁平——这会对它们的引力产生重大影响,却从来没有被观测到。最后,如果存在跟我们世界里一模一样的隐秘粒子,宇宙膨胀会受到影响,改变早期宇宙中氢和氦的合成;宇宙中元素构成的测量结果排除了这种可能性。这些论据都对存在我们看不见的隐秘人类提出了强有力的反对。

也有科学家认为,暗世界可能确实是由多种粒子和作用力构成的一个复杂网络。在一系列研究中,包括本文作者之一冯孝仁和美国夏威夷大学马诺阿分校(University of Hawaii at Manoa)雅松·库马尔(Jason Kumar)在内的一些科学家发现,推导出WIMP模型的同一个超对称理论框架,还允许存在其他一些不同的模型,那些模型中没有WIMP粒子,却存在许多其他类型的粒子。不仅如此,在许多不存在WIMP的理论当中,这些粒子彼此间还会通过最新假设的多种暗作用力(dark force)发生相互作用。我们发现,这样的暗作用力会改变早期宇宙中粒子创造和湮灭的速率,不过同样,这些数字经过计算之后,可以剩下适当数量的粒子用来解释暗能量。这些模型预言,伴随暗物质一同出现的,或许是一种隐秘的弱核力,甚至更不同寻常,是一种隐秘的电磁力,这意味着暗物质或许会发射和反射隐秘光。

当然,这种“光”我们是看不见的,因此暗物质依然是“暗”的。不过,新作用力能够产生非常显著的效应。比方说,两团暗物质云对穿时,新作用力能够扭曲暗物质云的形状。天文学家已经在著名的子弹星系团(Bullet Cluster)中搜寻过这种效应,这个天体正是由两个对穿的星系团构成的。观测表明,星系团短暂的混合没有给暗物质带来太大的干扰,暗示任何暗作用力都不会非常强大。研究者目前正在其他天体中继续展开搜寻。

这样的作用力还让暗物质粒子能够彼此交换能量和动量,这一过程倾向于使暗物质均匀化,导致原本不对称的暗物质晕变成球形。这种均匀化过程在被称为“矮星系”(dwarf galaxy)的小星系中表现应该最为显著,那里的暗物质运动缓慢,粒子总是逗留在彼此附近,微弱的效应也有时间积累起来。如果观测到小星系的暗物质晕整体上要比大星系的更圆一些,这或许就是泄露天机的信号,表明暗物质在通过新作用力发生互动。天文学家才刚刚开始进行此类研究。

从暗物质到暗能量

一些模型允许,甚至要求,暗能量对暗物质施加一种不同于它们施加在普通物质上的作用力。

同样令人心动的另一种可能性是,暗物质与暗能量会发生相互作用。现有的大多数理论将它们当成是互不相关的两样东西,但没有任何真正的理由表明它们非得如此不可。物理学家现在已经在考虑它们可能会如何相互影响了。他们希望两者之间的关联能够缓解一些宇宙学难题,比如所谓的“巧合问题”(coincidence problem)——为什么宇宙中暗能量和暗物质的密度刚好差不多。暗能量的密度大约是暗物质的3倍,但两者完全可以相差1 000甚至100万倍的。如果暗物质通过某种方式导致了暗能量的出现,这样的巧合就可以理解了。

与暗能量的关联或许会让暗物质粒子彼此之间通过一些普通粒子无法做到的方式发生互动。最近提出的一些模型允许,有时候甚至要求,暗能量对暗物质施加一种不同于它们施加在普通物质上的作用力。在这种作用力的影响下,暗物质会倾向于跟任何已经跟它交织在一起的普通物质拉开距离。2006年,美国加州理工学院的马克·卡米翁科沃斯基(Marc Kamionkowski)和当时任职于加拿大多伦多理论天体物理研究所的迈克尔·凯斯登(Michael Kesden)提议,在已经被较大的近邻星系扯得四分五裂的矮星系里寻找这种效应。以正在被银河系肢解的人马座矮星系(Sagittarius dwarf galaxy)为例,天文学家认为它的暗物质和普通物质已经涌入银河系。卡米翁科沃斯基和凯斯登计算后发现,如果施加在暗物质和普通物质上的作用力相差至少4%,那么无论谁强谁弱,这两种成分就会逐渐疏远到一种能够被观测到的程度。然而,到现在为止,观测数据没有显示出任何疏远的迹象。

另一个想法是,暗物质和暗能量之间的关联会改变宇宙中物质结构的成长,这取决于包括暗物质和暗能量在内的宇宙组分,而且相当灵敏。包括本文作者之一特罗登及其同事——雷切尔·比恩(Rachel Bean)、埃亚纳·弗拉纳根(Éanna Flanagan)和美国康奈尔大学伊斯特万·拉斯洛(Istvan Laszlo)在内的一些研究者,最近已经利用这种强有力的限制条件,排除了一大类理论模型。

尽管这些观测结果都是“毫无结果”,但理论上存在一个复杂暗宇宙的情形现在已经非常深入人心,以至于许多科学家认为,如果真的证明暗物质不过是一团团毫无差别的WIMP粒子,那反倒会令人大跌眼镜。毕竟,可见物质由各种各样的一大堆粒子构成,发生着由更深层次优美对称原理决定的多种相互作用,没有任何东西暗示,暗物质和暗能量会有任何不同。我们或许不会遇到暗恒星、暗行星或者暗人类,但就像我们很难想象没有了海王星、冥王星(Pluto)和一大堆更偏远天体的太阳系会是一个完整的太阳系一样,或许有朝一日,我们也将很难想象没有一个错综复杂而且令人着迷的暗世界的宇宙会是一个完整的宇宙。

(正文完)

P1左下图说

暗物质通过引力将宇宙塑造成了一个由星系构成的网络。理论学家现在猜测,暗物质或许还会施加其他作用力。这张图片来源于2005年的千禧模拟(Millennium Simulation)项目,描绘了一片宽约16亿光年的宇宙区域中物质的分布状况。

P3右上文字

本文作者

冯孝仁是一位理论物理学家,在粒子物理学和宇宙学的交叉领域专门从事暗物质研究工作。现为美国加利福尼亚大学欧文分校物理学及天文学教授,曾以吹奏小号为业。

马克·特罗登研究粒子物理学和宇宙学。他是美国宾夕法尼亚大学粒子宇宙学研究中心副主任,也是著名物理学博客Cosmic Variance的作者之一。在没有为宇宙冥思苦想的时候,他经常会坐在繁忙的厨房里品尝红洒。

下方文字

暗宇宙

两条互不相干的理由让科学家相信,宇宙中充斥着某种未知形式的物质——暗物质。一是恒星、星系和气体云团的运动方式,就好像它们受到了不可见物质引力的牵引。二是放射性衰变之类的过程提出的难题,可以用一些迄今未知的粒子来合理解释。

通常认为暗物质由WIMP粒子构成,这种粒子几乎不与可见世界发生相互作用。孤僻是它的必要条件。

或者至少可以说,这是常见的假设。暗物质有没有可能实际上拥有丰富多彩的内部生活?努力想弄明白暗物质由什么东西构成的粒子物理学家认为,它们能够通过一大堆作用力发生相互作用,其中包括某种我们的眼睛完全不可见的“光”。

P4图说

暗物质入门

A、是谁潜伏在阴影中

现代科学仪器已经揭露宇宙中存在不可见的物质和能量,但构成它们的东西到底是什么,现在还没有浮出水面。

B、重子物质4%

普通物质,也就是原子构成的东西,能够施加和承受自然界中所有已知的作用力。我们能够直接看到的所有物质都是重子物质。

C、非重子物质23%

奇异物质,或许只能施加和承受已知作用力中的一部分,外加它们自己的作用力。

D、热

某些形式的物质,例如中微子(neutrino),生来就具有可与光速匹敌的运动速度。

E、自相互作用

粒子彼此之间的相互作用,比它们与普通粒子之间的相互作用强得多。

F、冷

某些形式的物质形成时移动迟缓。

G、精质

一种可能已经被与物质的相互作用激活的动态能量形式。

H、真空能

看似空无一物的空间或许仍然充斥着由不可避免的物质量子涨落带来的能量。

I、镜像物质

每种普通粒子或许都有一个“副本”。

J、隐秘作用力(“不含WIMP粒子”)

粒子或许通过看不见的电磁力和弱核力发生相互作用。

K、超级WIMP

由WIMP粒子衰变而成的粒子,或许只对引力有反应,对弱核力没有反应。

L、WIMP

弱相互作用大质量粒子对引力与弱核力有反应。

M、轴子

比中微子更轻、更孤僻的粒子,能够解释困扰强核力的一个谜团。

N、非自相互作用

极度孤僻的粒子,是暗物质最受欢迎的候选者。

O、超对称粒子

超对称原理自然而然地导致了全新的粒子。

1、暗能量 73% 2、引力 3、引力 4、弱核力

P5左上图说

暗物质从哪里来

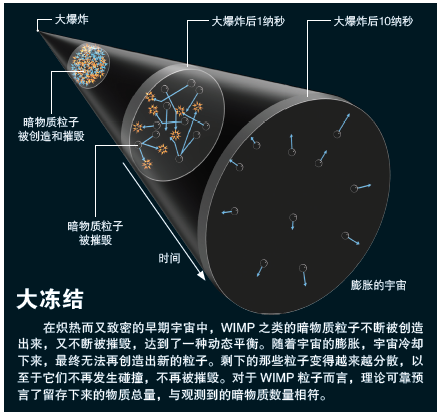

大冻结

在炽热而又致密的早期宇宙中,WIMP之类的暗物质粒子不断被创造出来,又不断被摧毁,达到了一种动态平衡。随着宇宙的膨胀,宇宙冷却下来,最终无法再创造出新的粒子。剩下的那些粒子变得越来越分散,以至于它们不再发生碰撞,不再被摧毁。对于WIMP粒子而言,理论可靠预言了留存下来的物质总量,与观测到的暗物质数量相符

1、大爆炸 2、大爆炸后1纳秒 3、大爆炸后10纳秒 4、暗物质粒子被创造和摧毁 5、暗物质粒子被摧毁 6、时间 7、膨胀的宇宙

P7右侧图文

新一类暗物质

各种各样的“衰人”

超级WIMP粒子是标准WIMP模型之外被人提出的第一类暗物质粒子。这个术语故意取了反讽之意:这些粒子被称为“超级”WIMP粒子,不是因为它们比WIMP更强大,而是因为它们更“懦弱”:它们只通过引力作用与普通物质发生互动。

重子 WIMP 超级WIMP

引力

电磁力

弱核力

强核力

可能的暗作用力

在WIMP模型(左列)中,WIMP粒子直接为星系形成提供种子。而在超级WIMP模型(右列)中,WIMP粒子衰变成超级WIMP粒子,再由超级WIMP粒子为星系形成提供种子——相对于WIMP模型有所延迟。

1、大爆炸早期创造WIMP粒子

2、大爆炸早期创造WIMP粒子

3、它们减慢速度,为星系“做种”

4、它们衰变成移动迅速的超级WIMP粒子

5、星系形成

6、超级WIMP粒子减慢速度,为星系“做种”

7、星系继续演化

8、星系形成

P7下方文字

物理学观测

怎样去看不可见之物

迄今为止,天文学家对暗物质的所有了解,都来源于它对可见物质施加的引力影响。但是,如果想查明暗物质到底是什么,他们就必须直接检测它。这并不容易,因为暗物质按照定义就是无法直接看到的物质,注定是难以捉摸的。尽管如此,仍有数以千计的研究人员在寻找暗物质,因为确定了它的身份,就相当于发现了占宇宙1/4的成分。他们的大多数努力都集中于寻找WIMP粒子,寻找这些粒子的湮灭、散射和产生是三种常见的搜寻策略。

左栏

湮灭 两个WIMP粒子相遇时,它们会相互湮灭,留下一团其他粒子,比如电子、正电子和中微子等。这样的湮灭不可能非常普遍,否则现在就不会有WIMP粒子留存下来了。幸运的是,现有实验设备足够灵敏,哪怕只有极少一部分WIMP粒子发生湮灭,也足以有所察觉。高空气球和卫星上的探测器曾经寻找过电子和正电子。未来一年内,航天飞机计划将阿尔法磁谱仪带上国际空间站,它将被安置在那里搜寻正电子。其他观测站,比如日本的超级神冈(Super-Kamiokande)和南极的冰立方(IceCube,参见《环球科学》2010年第6期《用中微子透视宇宙》一文),则在监视中微子。

中栏

直接检测 暗物质在穿越星系的同时,应该也会从地球中穿过。在罕见的情形下,一个WIMP粒子会撞到一个原子核,导致原子核弹跳,就像一颗台球被母球击中一样。这种弹跳的能量几乎无法察觉,但有可能落在灵敏探测器的检测范围之内。低温技术可以减慢原子的自然振动,让任何弹跳都更容易被检测到。堆积在探测器里的能量掌握着关键信息,能够确定暗物质的基本性质。DAMA和CoGeNT这两项实验已经宣称发现了一个信号(下图),但XENON和CDMS之类的其他实验什么都没找到。这样或那样的新实验正在迅速改进它们的灵敏度,这一领域有望在不久的将来做出令人兴奋的发现。

右栏

产生 暗物质或许可以在粒子对撞机中形成,比如日内瓦附近欧洲核子研究中心的大型强子对撞机,这个超大型实验装置让质子以极高的能量对撞。暗物质的产生就是暗物质湮灭的反演:如果暗物质可以湮灭成普通粒子,那它也就可以通过普通粒子的碰撞而产生。暗物质产生的标志,就是碰撞中似乎有能量和动量消失,这意味着碰撞已经产生了一些孤僻的粒子,又在检测器没有记录到的情况下逃走了。这些设计用来揭露亚原子世界秘密的巨型实验装置,最终可能会发现在宇宙中占据主导的物质形式。

宣称已经检测到暗物质粒子的实验

表格

第一列:实验简称 全称是什么 在哪里 发现了什么 为什么信号可能是真的 为什么可能不是真的 哪些实验会后续观测

第二列:CDMS Cryogenic Dark Matter Search(低温暗物质搜寻) 美国明尼苏达州苏丹矿 两次弹跳事件 直接的、符合预期的暗物质信号 无统计学意义 超级CDMS,XENON

第三列:DAMA Dark MAtter(暗物质) 意大利大萨索山地下实验室 弹跳事件数目的年际变化 具有统计学意义 明显被其他结果排除 XENON,MAJORANA验证实验

第四列:CoGeNT Coherent Germanium Neutrino Technology(相干锗中微子技术) 苏丹矿 多次弹跳事件 对超低能弹跳事件灵敏 可能由普通的核物理过程产生 XENON,MAJORANA验证实验

第五列:PAMELA Payload for Antimatter Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics(反物质-物质探测与轻核天体物理学载荷) 搭载在俄罗斯卫星上 检测到过多正电子 直接的、符合预期的暗物质湮灭信号 可以用其他天体物理学源头来解释 阿尔法磁谱仪

P8右上图文

天文学观测

银色子弹

著名的子弹星系团是天文学家手中最令人信服的暗物质证据之一。它实际上是一对相撞的星系团。碰撞并没有影响星系里的恒星(可见光图像),因为在星系团尺度下,恒星实在是太小了,但星际气体云狠狠地撞在了一起,释放出X射线(粉色)。暗物质(蓝色)的引力扭曲了背景天体发出的光,暴露了它自身的存在。暗物质与恒星依然交融在一起——表明不论是什么粒子构成了暗物质,它们都非常不喜欢发生相互作用。

请 登录 发表评论