在学科的发展历程中,一些理论很晚才被人们洞悉,原因在于这些理论微妙、复杂或艰深,但自然选择学说不在此列。尽管与一些革命性的科学理论相比,自然选择的发现相对较晚——达尔文和华莱士(Alfred Russel Wallace)在1858年同时发表了有关这个理论的论文,1859年达尔文才出版了他的巨著《物种起源》——但自然选择学说十分浅显易懂。在一定条件下,如果某些生物比另外一些更具生存优势,前者便会有更多后代存活下来,并且随着时间推移,种群数目也越来越多。在这个过程中,环境“选择”了那些最适应当前条件的物种。在环境条件改变之时,如果一些物种恰好具备了最适应这些新环境的特性,它们就将逐渐成为优势种。达尔文主义之所以具有革命性,并不是由于它做出了有关生物学的神秘断言,而是因为它表明,自然背后的逻辑可能异常简单明了。

尽管逻辑上简单浅显,但自然选择学说的发展历程可谓坎坷曲折。达尔文有关物种进化的论断很快被生物学家接受,但他的另一个主张——绝大多数物种改变的动力源自自然选择——却并非如此。实际上,直到跨入20世纪之后许久,自然选择是进化的主要动力这一观点才被广泛接受。

目前自然选择学说的学术地位非常牢固,这反映了该领域数十年来细致入微的实证工作。但自然选择的研究远未完善。时下在生物学领域,对自然选择的研究甚至比20年前还要活跃,一方面新的实验技术已经发展起来;另一方面,自然选择背后的遗传机制现在已经成为一个精细的实证研究问题。最近许多有关自然选择的实验研究主要关注如下三个焦点:确定自然选择在多大程度上发挥影响;精确鉴定自然选择导致的适应性特征背后的遗传改变;评估自然选择在进化生物学的重要问题——新物种的起源——中,扮演了何种重要的角色。

自然选择理论

想要理解自然选择推动的进化,最佳途径就是找到某种生物,它的生命周期要非常短,使得我们有足够的时间观察它的许多世代。一些细菌每半小时就可以自我复制一次。我们可以设想有这样的一个细菌群落,该群落存在甲、乙两种基因型(genetic type)的成员,最初二者数目相等。另外假设甲型只产生甲型的后代,乙亦如此。现在如果环境突然改变:一种抗生素出现在这些细菌的生存环境中,甲型对这种抗生素具有抗性,而乙型没有。在这一新环境下,甲型比乙型更为适应环境,因此,前者幸存了下来,并且复制次数比后者多。结果就是甲型将会比乙型产生更多的后代。

适应度 (fitness)是一个进化生物学术语,意为在一个给定的环境中,某物种生存或繁殖的可能性。这一选择性过程在不同的情境中无数次地重复着,其结果我们在自然界中也随处可见:植物、动物(还有细菌)都在以错综复杂的方式适应着它们周围的生存环境。

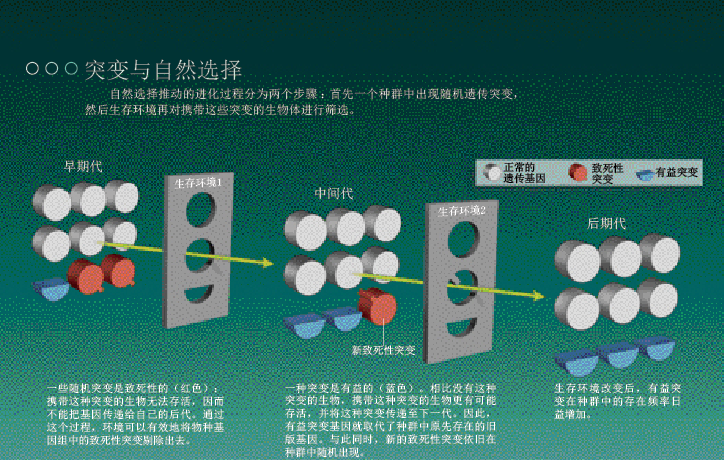

进化遗传学家通过丰富的生物学细节使得先前的论点愈加有血有肉。例如,我们知道基因型的不同源自DNA突变——即核苷酸序列[A(腺嘌呤核糖核酸)、T(胸腺嘧啶核糖核酸)、G(鸟嘌呤核糖核酸)、C(胞嘧啶核糖核酸)的有序集合]组成的基因组语言的随机改变。我们对一种常见的突变类型——点突变(DNA链中一个核苷酸突变为另一个核苷酸)的发生几率也有了很多了解:每个世代中任一配子(gamete,指生物进行有性繁殖时由生殖细胞所产生的成熟性细胞)的所有核苷酸都有十亿分之一的几率突变为另一个核苷酸。最为重要的是,我们对突变在适应度中发挥的作用也有所了解。绝大多数随机突变都是有害的(即这些突变降低了适应性),只有一小部分是增加适应性的有益突变。正如在计算机程序代码中,大多数打字排版错误都是有害的一样,大多数突变也是如此:在一个精确协调的系统中,随机的调整更有可能起到破坏而不是建设作用。

因此,适应性的进化过程被严格地分为突变和选择两个步骤。在每一世代中,突变都为种群带来了拥有新遗传变异的变种,而后自然选择对它们进行筛选:严苛的生存环境降低了适应性相对较差的突变体的存活率,而适应性较强的突变体存活率则会提高。值得一提的是,一个种群可以同时保留很多遗传变异突变体,它们的存在可以帮助种群应对生存条件的改变。在早期无抗生素的环境中,保护甲型细菌免遭抗生素戕害的基因是无用的甚至有些许害处的。但正是这一基因的存在,使得甲型细菌在生存条件改变时能够幸存下来。

群体遗传学家(population geneticist)用数学语言描述自然选择,为我们提供了新的见解。例如,他们的研究表明,在一个种群中,更具适应性的亚群所占比例增长更为快速。事实上,我们已经可以计算出亚群以怎样的速度增长。群体遗传学家还发现了一个惊人事实,自然选择拥有难以想象的“火眼金睛”,可以察觉不同基因型微弱的适应度差异。在一个拥有100万个体的种群中,自然选择能察觉到哪怕一个个体适应度的不同,并发挥作用。

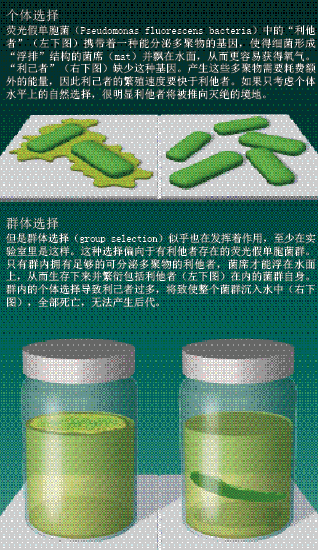

与自然选择有关的论点有一个值得注意的特点:自然选择的运行逻辑似乎对从基因到物种的所有层次生物学实体都有效力。当然,达尔文以来的生物学家只考虑了不同生物个体之间的适应度差异,但原则上讲,自然选择还会对其他层次的生物学实体在生存繁殖方面的适应性差异产生影响。人们往往会推论,地理上分布区域广泛的物种要比分布区域狭窄的物种生存得更久。毕竟相比后者,前者更能承受一些局部地区发生的种群灭绝。根据自然选择的逻辑也许可以预测,分布广泛的物种所占比例将与日俱增。

然而,尽管这一论点听起来煞有介事,进化学家也开始怀疑更高水平的选择是否会时不时地发生(见第28页《怎样才能保护群体利益?》),但大多数生物学家认为,自然选择一般发生在生物个体或基因型的水平之上。一个原因是生物个体的寿命要远小于物种的存在时间,因此很明显,发生在生物个体上的自然选择通常会淹没物种水平上的自然选择。

自然选择的影响程度

令人吃惊的是,有关自然选择,生物学家提出的最简单问题却最难回答:自然选择究竟对一个种群整体遗传构成的改变起多大程度的作用。自然选择推动了现存生物大部分身体特征的进化,对于这一点,从未有人严肃地质疑过。因为目前并没有其他合情合理的途径去解释如此大范围的特征,如鸟喙、二头肌和大脑等怎么进化形成。但在分子水平上,自然选择对突变发生起多大的作用,目前仍有质疑之声。在过往的数百万年间,DNA水平上有多大比例的进化性改变是由自然选择造成的,而非其他作用机制所驱策的?

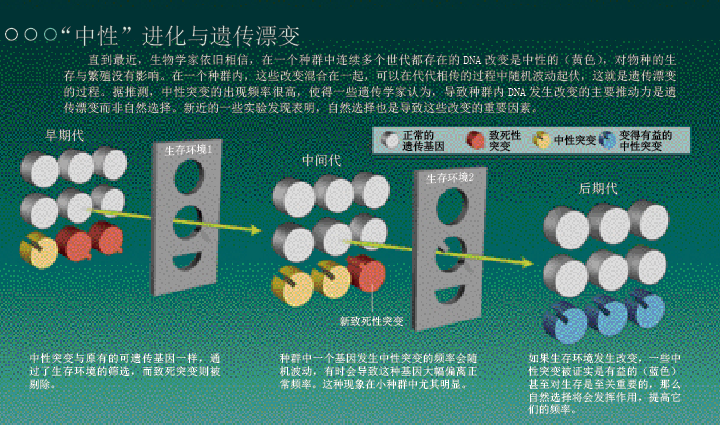

直到上世纪60年代,生物学家在基于假设的基础上,对上述问题的回答是“几乎全部”,但是以日本研究者木村资生(Motoo Kimura)为首的部分群体遗传学家,对这一观点发起了强烈挑战。木村认为,分子水平上的进化通常并非由“正向”自然选择推动。(所谓的“正向”自然选择是指,生存环境增加了起初稀少却更具适应性的基因型的存在比例。)相反,他说道,能够在一个种群中保持或达到较高出现频率的所有遗传突变,几乎都是选择中性(selectively neutral)的,这些突变对适应度并没有明显的正向或反向作用。(当然,有害突变可能持续以较高几率出现,但这些有害突变在种群中绝不会达到较高比率,因为它们在进化上将被终止。)因为在目前的生存环境下,中性突变基本上无法察觉,所以这些改变能在一个种群中悄无声息地传递,这样一来就会导致种群的遗传组成随时间推移发生改变。这一过程被称为随机遗传漂变(genetic draft)。这是分子进化中性学说(neutral theory of molecular evolution)的核心所在。

到了20世纪80年代,大多数进化遗传学家都接受了中性学说,但是牵涉这一学说的数据绝大多数都是间接的,缺乏更加直接、决定性的统计检验结果。现在有两方面的研究进展有助于修正这一问题:首先,群体遗传学家已经设计出简单的统计检验手段,用于区分基因组中的中性突变和适应性突变;其次,新技术的发展使很多物种的全基因组测序成为可能,这为进行统计学检验提供了海量的数据。新发现的数据表明,中性学说低估了自然选择的重要性。

在美国加利福尼亚大学戴维斯分校的戴维·J·别贡(David J. Begun)和查尔斯·H·兰利(Charles H. Langley)领导的一项研究中,他们比较了果蝇属中两个果蝇种的基因序列,分析了每个种中大约6,000个基因,标示出这两种果蝇在进化道路上从一个共同祖先处分道扬镳以来,哪些基因发生了分化。通过一个统计检验,他们估计在6,000个基因中,至少有19%的基因并非中性进化。换句话说,在他们研究过的基因当中,大约五分之一的进化性分化都是被自然选择所推动(由于他们用的统计学检验手段较为保守,因此实际的比例有可能更高)。该结果并非在暗示中性进化不重要,毕竟剩余81%的基因分化有可能源于遗传漂变,但这确实证明,在物种分化过程中,自然选择发挥的作用要比大多数中性论者所推测的重要得多。类似的研究使大多数进化遗传学家承认,即使在DNA核苷酸序列的水平上,自然选择也是进化性改变的一种重要驱动力。

自然选择的遗传学基础

当生物学家将视角转向一些普通的身体特征(如上文提到的鸟喙、二头肌及大脑)时,他们对自然选择推动进化性改变这一结论依然非常自信,但他们对于这些特征如何形成依旧很茫然。比如,直到目前为止,人们对适应性进化背后的遗传改变仍知之甚少。不过随着遗传学的发展,生物学家已经有能力对这一问题发动正面攻击了。现在他们正试图回答一些有关自然选择的基础性问题。生物在自然选择的作用下适应新环境时,是因为它们个别基因的改变还是更多基因的改变?这些基因能够被鉴定吗?在独立案例中,如果适应的是同一环境,那么所涉及的基因也相同吗?

回答这些问题并非易事。主要困难在于增加适应度的有益突变可能十分罕见,这也使得进化性改变非常缓慢。进化生物学家解决该问题的一个途径是,将一些能快速繁殖的生物种群置于人工营造的环境之中,由于不同环境的适应度相差很大,因此进化的速度也会更快。如果种群的个体数目足够大,这也有助于产生一系列数量稳定的突变。在微生物进化的实验性研究中,实验者一般会把一个所有个体遗传背景都相同的微生物种群,置于一个它们必须适应的新环境当中。因为最初种群中的所有个体都拥有相同的DNA序列,自然选择当然只会对实验过程中产生的新突变发生作用。通过测量新环境中微生物繁殖的程度,实验者可以推测出随着时间的推移,种群的适应度发生了怎样的改变。

实验模拟进化学领域中,一些最有趣的研究已经在噬菌体(bacteriophage)身上着手进行。噬菌体是一种能够感染细菌的微小病毒,它们的基因组相当小,因此生物学家可以方便地在实验的开始、结束以及实验过程中的任何时候,对它们的整个基因组进行测序。这使得追踪每一个由自然选择导致的永久性遗传改变成为可能。

美国得克萨斯大学奥斯汀分校的K·基希勒·霍尔德(K. Kichler Holder)和詹姆士·J·布尔(James J. Bull)就在两种亲缘关系很近的噬菌体(φX174和G4)身上进行了这样的实验。这两种噬菌体都能感染同一种大肠杆菌(Escherichia coli)。实验者将噬菌体置于较高温度下,让它们适应这种温暖的新环境。实验之后,两种噬菌体对新环境的适应度都有了大幅提高。而且在这两种情形中,实验者都观察到了同样的情况:几乎在实验一开始,噬菌体的适应度便迅速改善,然后就进入稳定期。尤其令人注目的是,霍尔德和布尔能够准确鉴定出导致噬菌体适应度增强的那种DNA突变。

大自然中的自然选择

尽管实验模拟进化的研究为我们提供了新奇的视角,来观察正在发生的自然选择,但是这种手段只能局限于一些便于重复进行全基因组测序的简单生物身上。一些研究者也告诫,实验模拟进化或许包含一些违反自然规律的严苛选择压力,其严苛程度可能要远大于生物体在自然界中面临的压力。我们希望能够在更自然的条件下研究更高等的生物,因此我们不得不另寻他途来研究大多数步伐缓慢的进化改变。

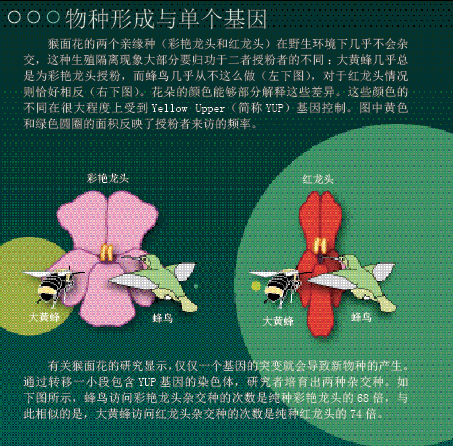

为了能实现这一目标,进化学家常会将研究目标转向一些被分隔了很久的种群或物种,从中可以很容易地发现它们之间由自然选择造成的适应性差异,这样生物学家就可以从遗传水平上研究这些差异。美国密歇根州立大学的道格拉斯·W·舍姆斯克(Douglas W. Schemske)和华盛顿大学的H·D·布拉德肖(H. D. Bradshaw)分析了自然选择在两种猴面花(monkeyflower)——彩艳龙头(Mimulus lewisii)和红龙头(Mimulus cardinalis)中的作用。尽管二者亲缘关系很近,但彩艳龙头的授粉主要依靠大黄蜂(bumblebee),而红龙头则依靠蜂鸟(hummingbird)。来自其他物种的数据显示,在沟酸浆属(Mimulus)植物中,鸟类授粉是由蜂类授粉进化而来的。

猴面花的颜色即可解释授粉者的偏好为何如此不同。彩艳龙头的花朵是粉色的,而红龙头则是红色的(见右图所示)。舍姆斯克和布拉德肖将二者杂交,展示了这种颜色的不同在很大程度上似乎由一个名为Yellow Upper(简称YUP)的基因控制。在这一发现的基础之上,他们培育出两种杂交后代。在第一类杂交体(hybrid,指由遗传学上不同的种或个体之间杂交产生的生物)中,YUP基因来自红龙头,但基因组的其他部分却来自彩艳龙头。这种杂交体的花朵颜色是橙色的。第二类杂交体如同第一类的镜像:YUP基因来自彩艳龙头,基因组的其他部分来自红龙头。这种杂交体的花朵颜色是粉色的。

当这些杂交体被移植到野外时,研究者注意到,YUP基因对授粉者的来访有很大影响。比如第一类杂交体被蜂鸟访问的次数大约是纯种彩艳龙头植株的68倍;而第二类杂交体被大黄蜂访问的次数约为纯种红龙头植株的74倍。毫无疑问,在红龙头中,YUP基因在鸟类授粉的进化中扮演了主要角色。舍姆斯克和布拉德肖的研究向我们展示,有时自然选择构建出的适应性似乎源自相当简单的遗传改变。

物种起源

达尔文关于自然选择最为大胆的一个主张是,它解释了新物种如何产生(毕竟达尔文巨著的题目就是《物种起源》),不过真的是这样吗?自然选择在一个物种世系一分为二、形成新的物种中发挥了怎样的作用?直到如今,这些问题仍然是进化生物学中最重要的议题。

为了能理解这些问题的答案,人们必须厘清进化生物学家所说的“物种”是指什么。与达尔文不同,现代生物学家普遍赞同所谓的生物学上的物种概念。其中的关键之处是,物种之间存在生殖隔离(reproductive isolation),即它们具有一些遗传上的特征,可以防止不同物种间的基因交流。换句话说,不同的物种有着各自的基因池(gene pool)。

人们认为,两个物种在进化出生殖隔离之前必须有地理上的隔离。达尔文在《物种起源》中曾经描述过厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛的雀类,它们栖息在不同的岛屿上,在地理上被分隔开很久之后,可以观察到它们已明显地分化为不同的物种。

进化形成的生殖隔离有若干种形式。例如在求偶期,某一物种的雌性会拒绝与另一个物种的雄性交配(即便这两个物种有地理上的接触)。例如雌性菜粉蝶(Pieris occidentali)不会与雄性白粉蝶(Pieris protodice)交配,即使这两类蝴蝶有亲缘关系。这或许是由于两个物种的雄性个体翅膀上的图案不同所致。有时候,即使两个物种有交配行为,它们的后代也无法存活或不能生育,这代表了另一种形式的生殖隔离:如果两物种间的杂交体无法存活或不育,基因也无法从一个物种传递至另一个物种。对当代生物学家而言,他们关注的问题已由自然选择是否推动了物种的产生,转变为自然选择是否推动了生殖隔离的产生。

20世纪的大部分时间里,许多进化学家对这一问题的回答是“不”。相反,他们相信遗传漂变是物种形成的关键因素。一些关于物种起源的新近研究中,有一个非常有趣的发现:有关物种起源的遗传漂变假说可能是错误的,在物种形成的过程中,自然选择才是真正的主角。

一个绝佳的例子就是前文提到的两种猴面花的进化史。因为它们的授粉者从不会“走错门”,这两种猴面花也几乎处于完全的生殖隔离状态。即便这两种花有时会出现在北美大陆上的同一个地方,但是为彩艳龙头传粉的大黄蜂也绝不会去访问红龙头,而为红龙头传粉的蜂鸟也绝不会去访问彩艳龙头。因此,花粉极少在二者之间传递。事实上舍姆斯克与其同事的研究表明,在阻断二者的基因传递方面,仅是授粉者的不同就发挥了98%的作用。这个例子中,毋庸置疑的是,自然选择塑造了植物对不同授粉者的适应性,并导致了它们严格的生殖隔离。

还有一个例子说明了自然选择在物种形成中发挥的作用,这个例子来自一个始料未及的视角。在过去十几年间,一些进化遗传学家(也包括我在内)已经鉴定出6 个导致杂交体不育或死亡的基因。在研究这些基因时,绝大多数情况都是以果蝇为对象。不同果蝇中,这些基因有着各种不同功能,这些功能看起来很普通:一些编码酶类,一些则编码结构蛋白,还有一些编码DNA结合蛋白。

这些基因表现出两个显著特征。首先,有证据表明,在导致杂交后代出现问题的基因中,有许多分化速度极快。其次,群体遗传测试显示它们快速进化的推动力源自自然选择。

自然选择在物种形成中的作用还有着大量不断发展的资料等待我们研究与揭示,有关猴面花和果蝇的不育杂交研究只是冰山一角。实际上,现在大多数生物学家承认,自然选择不仅是种内进化改变的重要推动力,在新物种形成的过程中同样如此。具有讽刺意味的是,过去数十年间,尽管一些外行仍在“不屈不挠”地质疑自然选择的说服力或适用性,但在进化生物学家心中,它的地位变得更加不可动摇了。

请 登录 发表评论