灯光聚焦到魔术师的助手身上——那是一个身穿白色紧身衣的女子,聚光灯下,她艳光四射。魔术师“伟大的汤姆森” (The Great Tomsoni)宣布,他要把这位美人身上的白衣变为红色!在座的观众都不由自主地把身子往前探,紧紧盯着这个女人,似乎要把她的形象深深地烙在视网膜上。汤姆森拍了拍手,灯光暗了下去,下一个瞬间,红光亮了起来,先前的白衣女郎现在是一身红色,流光溢彩。

一切就发生在一瞬间!观众们没想到,魔术师只是变换了一下聚光灯的颜色而已。魔术师开心地瞧着这一切,对自己的这个小玩笑非常满意。是的,他承认这只是个拙劣的小把戏——他调皮地解释说,这是自己最喜欢的一类小把戏。但是你不得不承认,他的确把女助手的衣服变成了红色——当然同时也把她整个人变成了红色。汤姆森请大家原谅他开的小玩笑,把注意力再次集中到美丽的女助手身上,因为他将为大家表演下一个小把戏。汤姆森拍了拍手,灯光再次短暂地一暗,紧接着整个舞台上亮起了耀眼的白光……等一下!女助手的衣服确实是红色的!“伟大的汤姆森”的确把女助手的衣服变成了红色!

约翰·汤普森(John Thompson,也就是“伟大的汤姆森”)对这个魔术的揭秘,使我们能够深刻而直观地了解,观众的大脑在观看魔术时到底发生了什么样的神经活动。对于我们这些神经科学家来说,这非常有利于推进神经科学的研究。

当汤普森介绍女助手时,她身上那件白色紧身衣自然而然地诱导观众作出这样的假设:在它下面不可能藏有任何东西——当然也不会藏有另外一件衣服。这个假设看似有理,却是错误的。这位魅力十足的紧身衣女郎同时也吸引了观众的注意力——这正是汤普森所希望的。观众越是盯着她看,就越不会注意到藏在地板下的机关,而且他们的视网膜神经元也就越来越适应当时的光线强度和所感受到的色彩。

在汤普森打开红色聚光灯给大家开了那个“小玩笑”之后,每个观众的视觉系统其实都经历了一个“神经耐受”(neural adaptation)过程。这个过程是指,神经系统对一个恒定持续刺激的应答能力(由被激活的相关神经元的比例来衡量),随着刺激时间的延长而下降。就好像神经元会主动忽略那些持续恒定的刺激,以保持它们对变化信号的反应能力。持续恒定的刺激被撤除后,耐受的神经元会产生一个应答反弹,这就是所谓的后放电(afterdischarge)。

在这个魔术表演中,使视觉系统耐受的恒定刺激就是将衣服映红的红光。汤普森知道灯光暗下去后,观众视网膜神经元会有瞬时的反弹放电,他们看到的依然会是一个女人轮廓的红色余像。也就是在这一刹那,一个隐藏在舞台地板上的活门打开,女助手身上的白色紧身衣被迅速剥离并收到小门内——她身上的白色紧身衣只是靠尼龙搭扣轻轻粘在身上,并且和一根从小门里伸出的透明缆绳相连。接着灯光再次亮起,人们看到的就是一个身穿红衣的女子了。

在这个魔术表演中还有另外两个要素。首先,紧身衣剥脱前舞台上的光线很强。当强光突然暗下去的时候,观众就看不见缆绳的迅速移动以及白色衣服剥脱并隐藏的过程。这跟我们从阳光直射下的大街突然转进一家昏暗的商店时,会暂时什么也看不清是一个道理。其次,汤普森是在观众都以为表演已经结束时才开始真正的表演。从认知的角度来说,这使他获得了很大的优势。观众们没有在最关键的时刻去寻找他表演中的破绽,此刻他们稍稍忽略了对细节的审视。

“神经魔术”新科学

汤普森的小魔术很好地阐明了舞台魔术的本质。魔术师首先应该是一个塑造注意力和意识的艺术家,能够随心所欲地操纵人们注意力的焦点和强度。对于人们知道什么和不知道什么,也要了如指掌,并随时掌控。为此,魔术师会综合运用一些迷惑手段,包括利用人的视错觉(例如余像)、烟雾或镜子造成光错觉、特技(爆炸、模拟枪击、高度同步化的灯光控制)、熟练的手法,以及秘密装置和机关等等。

不过,对于一个魔术师来说,让人们产生认知错觉的能力或许才是他的终极法宝。和视错觉类似,认知错觉蒙蔽了人们对真实世界的感受。然而,与视错觉不同的是,认知错觉从本质上来说并非由感官造成的。换句话说,认知错觉涉及人脑的高级功能,比如注意力、记忆力和因果推理能力。有了这些手段和工具,一个老练的魔术师在舞台上就能够得心应手,让看起来完全违反物理规律的现象上演,让观众们觉得,唯一的解释就是——魔力!

神经科学家现在也开始利用魔术师的手段来操纵人的注意力和认知能力。当然,他们这么做的目的,跟魔术师们截然不同。神经科学家是为了探索人类认知功能的大脑和神经基础,而魔术师主要是为了利用人们认知能力的弱点。不过,魔术师们几个世纪以来所创造的这些舞台技巧方法,也能成为神经科学家手中灵敏而有力的“探针”,能够补充甚至拓展现有的神经科学实验手段。

通过研究魔术本身,神经科学家渐渐熟悉了魔术的技巧和方法,有的研究甚至第一次揭示了某些魔术方法如何在人们头脑中造成不可思议的印象。迄今为止,对魔术的研究再次验证了人们从早期实验心理学研究中获得的、一些关于认知和注意力的知识。也许有人认为这么做是徒劳的——何必换个花样去重复验证大家都已熟知的理论呢?但是批评者们忽略了这些研究的重要性和目的。通过对魔术技巧的研究,神经科学家可以更深入了解,并更有针对性地运用他们自己的研究方法。我们相信,如果科学家早一些开始对这些魔术师凭直觉就能运用的知识进行研究,认知科学的进展会比现在更为迅猛。就算到现在,魔术师们还有一些不为外人所知的技巧,神经科学家还没能用上它们。

学习和利用这些魔术手段,神经科学家有望设计出更巧妙的实验,创造出更有效的视错觉和认知错觉,来揭示注意力和意识的神经机制。这些技巧不仅使认知研究中所使用的实验方法更为巧妙和精准,还可以为一些患有特定认知障碍[如脑外伤性注意力缺陷、注意力缺失多动症(ADHD)、阿尔茨海默病(Alzheimer's disease)等]的病人提供诊断和治疗的方法。也许我们可以利用这些魔术手段,帮助患者抑制造成混乱和迷惑的干扰,从而专注于治疗的关键部分。

魔术师把观众的注意力从关键的保密动作上转移开的方法,归根结底就是误导。用魔术的行话来说,这种误导就是要把观众的注意力从“方法”转移到“结果”上,而 “方法”才是隐藏在“结果”背后的秘密。我们借用认知心理学(cognitive psychology)的术语,把误导分为“显性”和“隐性”。魔术师把观众的视线从他的方法上引开,多半只是很简单地让观众去看某些特定的目标,这种误导就是“显性”的。当汤普森介绍那位迷人的女助手时,他确信所有的目光都集中在她身上了。相对来说,“隐性”的误导是一种更微妙的技巧,魔术师同样会把观众的注意力或怀疑的焦点从他的方法上引开,但不一定引开观众的视线。在隐性误导的影响下,观众往往对眼前的魔术方法视而不见。

认知神经科学家已经认识到至少存在两种类型的隐性误导。一种叫做变化盲视(change blindness),它是指观察者面对存在多样事物的情景时,无法注意到情景中的某些事物与此前的有所不同。这种变化既可能是可预期的,也可能是不可预期的。它的主要特征是,除非观察者把变化前后的状态直接进行比较,否则在任何时刻观察整个场景,这种变化都不会被发现。

许多研究表明,不一定是很微小的变化才会引起变化盲视。一些较大的变化如果在眨眼、快速扫视、场景闪烁等视觉短暂中断时发生,也一样不会被注意到。英国赫特福德大学(University of Hertfordshire)的心理学家兼魔术师里查德·怀斯曼(Richard Wiseman)所表演的“变色扑克牌戏法”就是绝佳的例子(在线视频链接http://www.sciam.com.cn)。看过那段视频,你不得不承认,怀斯曼的确证明了,观众并没有注意到镜头挪开时发生的颜色变化。需要一提的是,这段视频虽然名字叫变色扑克牌戏法,但实际上并没有使用任何魔术手法。

还有一种隐性误导叫做无意盲视(unattentional blindness),它与变化盲视不同,并不需要人们把现在的场景与记忆中的场景进行比较。无意盲视是指人们对一些出乎意料的事物视而不见。心理学家丹尼尔·J·西蒙斯(Daniel J. Simons)设计了一个无意盲视现象的经典例子:他和同在哈佛大学的另一位心理学家克里斯多弗·F·沙布里艾(Christopher F. Chabris),要求受试者只为某个三人篮球队队员间的传球计数,而忽略其他球队队员间的传球。当这些受试者专心数数的时候,半数受试者都没有注意到一个打扮成大猩猩的人走过球场(这个“大猩猩”甚至在场中央停了一会儿拍他的胸脯)。造成这种“盲视”,不需要突然中断视线,也不需要分散观察者的注意力。有意思的是,许多受试者虽然直接看着“大猩猩”,却并没有意识到他的存在。

戏弄眼球还是戏弄大脑?

魔术师们往往认为隐性误导比显性误导更炫,但神经科学家想知道的是让一个戏法起作用的神经机制。要把魔术和神经科学相统一,神经科学家就必须先弄明白这种艺术该归入哪一类认知过程。

英国达拉谟大学(Durham University)的古斯塔夫·库恩(Gustav Kuhn)和敦提大学(University of Dundee)的本杰明·W·塔特勒(Benjamin W. Tatler)在2005年发表的论文,可能是最早将心理学测试方法与魔术中的感知相结合的研究。这两位心理学家测量了观察者在观看库恩(他同时也是一个魔术师)表演香烟“消失”(其实就是把烟扔到桌子下面)时眼球的运动。这个实验的目的之一,是想确定观察者之所以不知道香烟如何消失,究竟是因为他们在那一瞬间没朝正确的位置看,还是不管他们看哪个方向都不会注意到扔烟的动作。实验结果很清楚:不管观察者看哪儿,他们都不会注意扔烟的动作。

另一个类似的实验利用“小球消失”的魔术,进一步证明了魔术师是在更高的认知层次上操纵观众的注意力,而观众凝视哪个方向并不是关键。在表演“小球消失”时,魔术师一开始反复几次把球向上抛起又接住。在最后一次,他假装把球抛起,其实是把它藏在了手掌里,但魔术师依然像前几次一样抬头,目光追随着想象中抛起的小球。这时,大多数观众感知到的,就是小球被抛起并在半空中消失了。

在跟塔特勒合作研究第二年后,库恩与英国苏塞克斯大学(University of Sussex)的神经生物学家迈克尔·F·兰德(Michael F. Land)发现,在小球消失实验中,观众眼光凝视的位置并不是他们所声称的、看到小球消失的位置。这个发现揭示,并不是负责观众眼球运动的大脑系统受到了干扰才造成了幻觉。库恩和兰德得出的结论是,魔术师头和眼的动作是造成观众幻觉的关键,因为魔术师很隐蔽地利用这些动作把观众注意力的焦点(而不是他们目光凝视的位置)误导到预期小球消失的位置上。对魔术师所暗示的假想物体运动产生应答的神经元,以及看到真实物体运动才激活的神经元,都分布在大脑的同一个视区(visual area)。如果假想的和真实的物体运动都能激活相同的神经回路(neural circuit),那么幻觉看起来如此真切也就不足为奇了。

库恩和兰德猜想,小球消失的心理现象也许就是“表征动量”(representational momentum)的一个例子。人们感受到运动物体最终消失的位置比它实际消失的位置要远一些,就好像刚刚消失的运动物体在它预期的运动轨迹上又往前推进了一样。

更多诀窍

为了弄明白到底发生了什么,观众常常试图回溯并重构整个魔术表演的过程。然而,观众越是想要刨根问底,就越是徒劳无功,魔术看起来也就越发“魔力”十足。在观众看来,魔术师似乎并不怕观众发现他们的方法,比方说魔术师会“证明”他们的帽子里空空如也,或者助手穿的紧身衣下面不可能再藏有另一件衣服。魔术师所做的这一切实际上都是为了误导观众,让重构魔术过程难于登天。

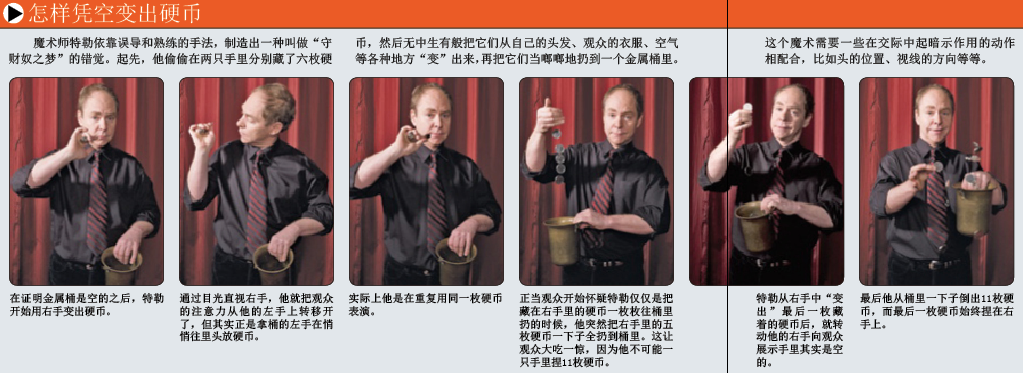

魔术师并非只有变化盲视和无意盲视这两招。让我们假设魔术师需要举起一只手来完成某个魔术。特勒[Teller,也就是享誉魔坛的“佩恩和特勒”(Penn & Teller)的成员之一]解释说,如果他没什么特别原因就举起一只手,那他更可能是在迷惑大家。相反,对于魔术师来说,如果他做一些看起来很自然的动作,比如调整一下眼镜或者挠挠头,那可能才意味着他要“有所动作”了。

这些常常被忽略的假设和暗示,对于理解并重构一个魔术来说也很重要。魔术师詹姆士·兰迪(James Randi,也就是“惊人的兰迪”)解释说,和直接的声明相比,观众往往更容易接受一些暗示和没有言明的信息,并被这些信息所麻痹。因此,观众在重构魔术的时候对暗含的假设可能会记得很清楚,就好像它们被直接证明过一样。

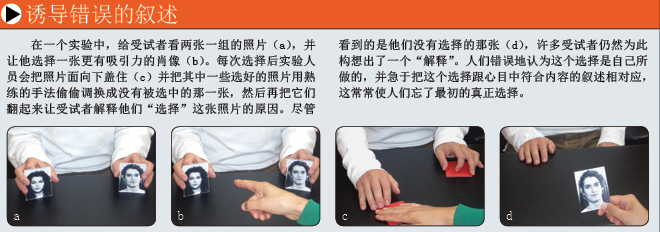

瑞典隆德大学(Lund University)的心理学家彼得·约翰森(Petter Johansson)和拉尔斯·霍尔(Lars Hall)及其同事,已经运用这些魔术技巧开发出了一套全新的研究方法,来解决神经科学的问题。他们给受试者看两张一组的女性面部照片,并要求受试者在每一组中选出自己认为更有吸引力的一张。在有的实验中,受试者还要说出选择的理由。但受试者并不知道,在有的实验里,他们作出选择后,照片就被科学家对调了,这种调包手法是从职业魔术师彼得·罗森格伦(Peter Rosengren)那里学来的。这样,受试者所看到的结果正好与他或她最初的选择相反。

有趣的是,在所有调换过照片的测试中,只有26%的调换被受试者发现。更让人惊讶的是,当受试者被要求陈述选择的原因时,他们面对被调包的照片竟然也找出了一大堆理由,而这跟他们的实际选择是完全相反的!约翰森和他的同事把这种现象称为“选择盲视”(choice blindness)。通过隐蔽但强烈地暗示受试者他们已经作出了一个选择,科学家就可以研究受试者到底如何为他们的选择进行辩护——哪怕那并非他们真正的选择。

洗劫大脑的小偷

误导的技巧也可能是从扒窃技术里面发展而来的。这些小偷经常在人群密集的公众场合下手,充分利用了社交方面的误导技巧,比如目光接触、身体接触、侵犯受害者(或者说“目标”)的私人空间。扒手伸手的线路也千变万化——这要看他们当时的目的是什么。如果他们想要把“目标”的注意力吸引到整个动作的路线上,他们的手就会画出一条曲线;如果他们只想尽快把“目标”的注意力从整个动作的路线转移到动作的最终位置上,就会快速画出一条直线。这些动机背后的神经科学机制还不清楚,不过我们研究的合作者、职业“扒手”魔术师阿波罗·罗宾斯(Apollo Robbins)强调说,想要成功地误导“目标”,这两种动作是最基本的。我们也因此提出了一些可能的解释,这些解释也是可以被验证的。

一种解释是,手部的直线动作和曲线动作分别激活脑中不同的控制动眼的系统。当眼睛盯着平滑移动的物体时是“追踪系统”在起作用,而当目光从一个可见目标跳跃到下一个目标时,则是“扫视系统”在起作用。因此我们推测,扒手的手在做曲线移动时激活受害者的追踪系统,而快速的直线运动使受害者的扫视系统占主导。这样,当受害者的追踪系统锁定扒手做曲线运动的手时,他们的视觉中心就被引开而不能看到盗窃发生的真正位置。如果快速的直线运动将受害者的扫视系统激活时,他们的目光从一处跳跃到另一处,而视觉在这种跳跃的间隔中是受到抑制的[这一现象就是视觉研究中著名的扫视抑制(saccadic suppression)],这就给了小偷可乘之机。

另一种解释是,手的曲线运动比直线运动更显眼,也更容易吸引注意力。如果是这样,那可能就不是什么动眼控制系统受到扒手手部动作的误导,而只有大脑的注意力系统受到影响。我们早期的研究显示,与观察直线边缘相比,在观察物体的曲线边缘或角时,受试者的大脑更活跃。这有可能是因为与直边相比,急剧变化的曲边或角不易预测,不会让人觉得它冗余重复(因此会让人觉得新鲜、信息量大)。同样的道理,曲线运动就会比直线运动显得更少冗余,也更显眼。

控制知觉

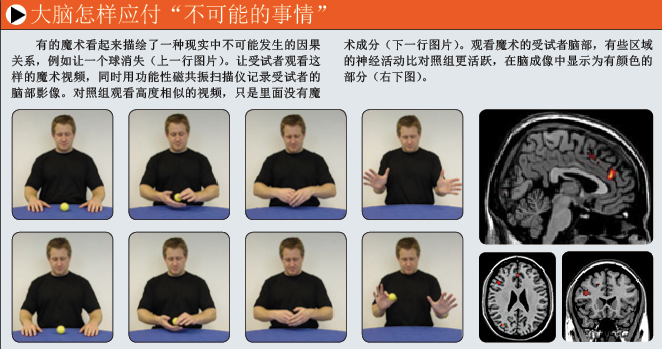

魔术是产生认知错觉的源泉,也许能帮助科学家分辨负责特定认知功能的神经回路。最近,神经科学家就借用魔术技巧使受试者对两个事件推断出错误的因果联系,同时用脑成像技术记录他们的脑部活动。当事件A发生在事件B之前时,我们常常会得出A导致了B的结论,而不去管这个结论是否正确。老练的魔术师会利用这种倾向性,刻意让事件A(比方说往一个球上面浇水)总是发生在事件B(那球消失了)之前。实际上A仅仅是发生在B之前,并不是造成B的原因,魔术师却借此使A看起来就像是B的原因。认知心理学家把这种效应称作错觉关联(illusory correlation)。

英国埃克塞特大学(University of Exeter)的另外两位认知神经科学家本·A·帕里斯(Ben A. Parris) 和提姆·L·霍奇森(Tim L. Hodgson)与库恩一起进行了一项研究。他们让受试者观看会明显干扰因果联想的魔术视频,同时对受试者脑部进行功能性磁共振成像研究。当把这些图像跟观看不会干扰因果联想的视频的对照组受试者的脑部图像进行比较时,研究者发现观看魔术的受试者前扣带皮质区(anterior cingulated cortex)更活跃。这个发现暗示,这些脑区可能是负责因果关系分析的。

库恩及其同事的工作初步展示了操纵注意力和认知能力的魔术技巧在研究大脑生理功能时所起到的作用。如果神经科学家能够像职业魔术师那样,学会巧妙运用各种魔术方法和技巧,他们也可以随时精确控制人们的认知。如果能够把这种认知的内容和神经元的功能联系起来,他们将获得开启人类意识中某些神秘领域的钥匙。

请 登录 发表评论