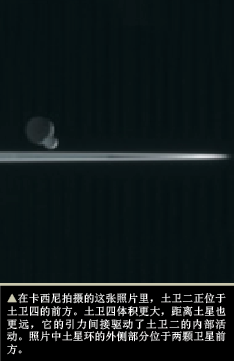

大约25年前,当旅行者2号(Voyager 2)探测器飞过土星及其卫星系统的时候,它距离土卫二“恩克拉多斯”(Enceladus)90,000千米。在持续仅几个小时的飞掠过程中,旅行者2号上的照相机向地球发回了少量照片,但正是这些为数不多的照片让行星科学家们困惑了许多年。即使土星卫星变化多端并无标准可言,土卫二也是其中最为特殊的一个:由冰覆盖的表层洁白而明亮,犹如刚下过雪一样。相比较而言,土星其他没有大气的卫星表面则布满了环形山——这是外来天体撞击造成的陨击坑。土卫二上还散布着没有环形山的广阔平原,这清楚地表明这颗卫星拥有过由内力驱动的地质活动。对于直径刚超过500千米的土卫二而言,它的自身似乎太小了,无法产生地质活动所需的大量热量。可以肯定的是,这颗卫星上必定发生了不同寻常的事情,否则天体撞击留下的巨大痕迹怎么会凭空消失呢?

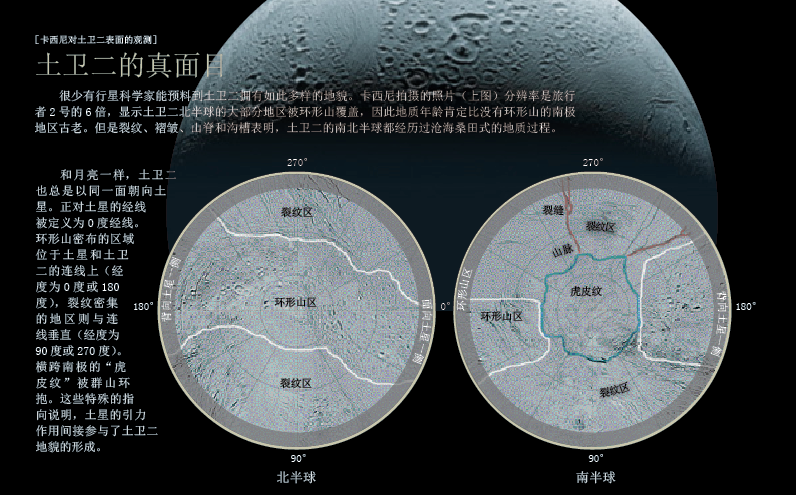

旅行者号和土星短暂的交会,无疑只允许我们对土卫二的芳容惊鸿一瞥。它拍摄的土卫二照片极为有限,仅有少量北半球的中等分辨率照片和一些南半球的低分辨率照片,完全没有南极的照片。土卫二没被拍到的部分会是什么样子,我们完全无法想象。

旅行者号探测器的造访所激起的兴趣,使得详尽探测土卫二成了卡西尼(Cassini)土星探测计划的主要目标之一。卡西尼探测飞船于1997年发射升空,花了7年时间飞越行星际空间,把有史以来最先进的仪器设备带到了外太阳系。2004年夏天,飞船终于进入了环绕土星的轨道。同年12月,飞船将“惠更斯”探测器投入土星最大的卫星——土卫六“泰坦”(Titan)的大气层中,然后继续它的土星系统之旅。更为重要的是,在过去几个月中,卡西尼探测飞船以前所未有的近距离探测了土卫二。

在这颗被构造地质活动破坏严重的小卫星上,卡西尼的发现正是行星科学家梦寐以求的。现在,这个隐藏在太阳系最宏大行星系统中的“小不点”吸引了无数目光,它的重要性与体型完全不相称。土卫二不仅有足够的热量来驱动地质活动改变它的表面特征,而且拥有有机化合物,表面之下可能还存在着地下河网甚至是液态水组成的海洋——而能量、有机物和液态水是目前已知的生命三要素。探测这个遥远而陌生的星球,我们面对的是一个潜在的、适合生命生存的环境。没有什么比这更激动人心的了。

掀起土卫二的“盖头”来

显示土卫二非同寻常的第一条线索,甚至在卡西尼探测飞船第一次与它密近交会之前,就已经出现了,但是当时并没有得到一致认同。2005年1月,我们的照相机首次拍摄到土卫二从背后被太阳照亮的照片,此时太阳、土卫二的边缘和卡西尼探测飞船差不多处在一条直线上,这一视角被行星科学家称为“高太阳张角”(high solar phase)。如果你曾经开车朝着太阳行驶,一定会注意到,覆盖在挡风玻璃上的灰尘变得清晰可见。对于散布在太阳系中的微小颗粒,情况也是如此——迎着太阳观察时更容易探测到它们。旅行者号的实践证明,这样的视角十分有利于发现光环中难以看见的结构和外行星的大气及其卫星。同样,这也是我们开启土卫二研究大门的钥匙。

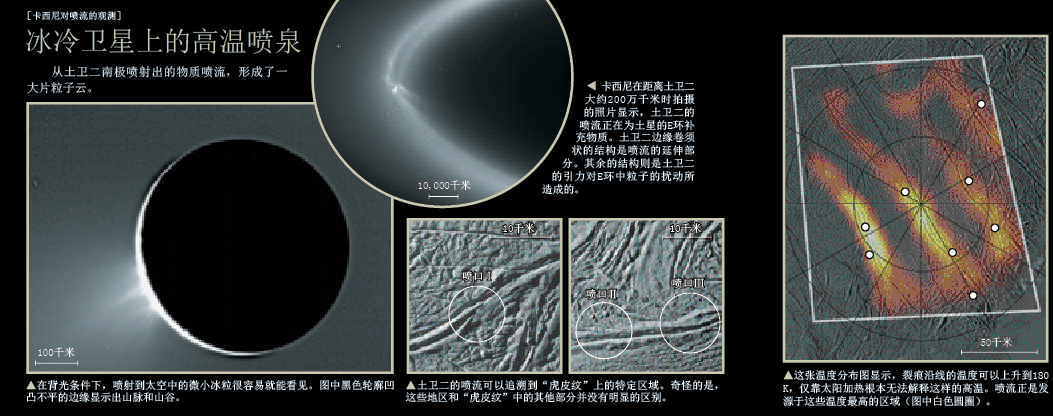

2005年1月拍到的照片上,土卫二南极边缘存在向外伸出的“火焰”。我们这些参加过旅行者计划的老手立刻就联想到了木卫一(Io)上冉冉升起的火山烟柱,以及海卫一(Triton)大气中薄纱般的阴霾。卡西尼探测器成像小组的一些成员坚信,这个“火焰”是有物质正从土卫二南极被抛射出来的强有力证据;其他人对此则比较谨慎,因为在这样一个背光的拍摄条件下,这极有可能是照相机产生的虚假信号。

我本人则保持中立。事不凑巧,我们当时都忙于安排未来的观测计划并撰写科学论文,无暇对这一现象进行进一步分析。由于没有时间进行查证,我决定不公开发表任何言论。我十分清楚,假如发表声明公开宣布在一个地质学上被认为早已死亡的天体上发现有物质被抛射出来,随后又不得不承认这是照相机产生的一个污迹,会非常难堪。幸运的是,水落石出的那一天,并没有让我们等太久。

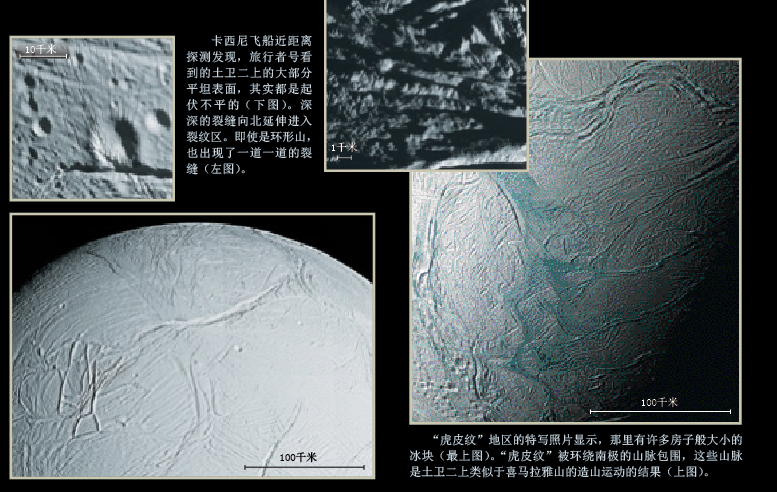

卡西尼探测飞船和土卫二的前两次密近交会,发生在2005年的2月和3月。飞船从土卫二的赤道上方沿着赤道飞过,两次飞掠都传回了惊人的结果。旅行者号拍到的平原其实根本就不“平”。相反,在分辨率达到亚千米量级的照片中,可以看到平原上遍布着纤细的裂缝,有的呈直线形、有的呈弧线形,形成年代不同的裂缝和凹槽在一些地方还相互交叠。在土卫二的其他地方,表面上的裂痕甚至深达500米。在更小的尺度上,一些大致平行的窄裂痕构成的“蜘蛛网”,将地形地貌“切”成了“薄片”。显而易见,土卫二过去经历过多个截然不同的地质构造活跃期,表面的累累“伤痕”就是最好的证明。

在2005年2月的飞掠过程中,卡西尼探测飞船还拍摄到另一张高太阳张角照片,照片上出现了比上一次更大、更生动的“火焰”。此外,飞船上的磁强计发现,当土星磁场由于土星的自转而扫过土卫二时,磁场的磁力线被扭曲了——这是磁力线遭遇到大质量离子的征兆。这些离子的来源似乎正是土卫二的南极。现在证据确凿了:我们先前拍摄到的图像决不是虚假信号。

卡西尼任务科学家将这一发现呈报给项目主管,期望得到更好的观测机会——确切地说,是希望把2005年7月卡西尼飞船飞掠土卫二的高度从1,000千米降到168千米。主管们同意了。2005年7月14日,卡西尼飞船从土卫二南半球中高纬度地区上空飞过,第一次拍摄到了土卫二南极的清晰图像,那里有着太阳系中绝无仅有的惊人地貌。

土卫二的南极基本上是一个圆形区域,完全没有环形山,但是明显分布着几条深深的平行裂纹,我们称它们为“虎皮纹”(tiger stripes)。这些裂纹几乎等间距排列,绵延130千米之后,拐了一个弯钩状的弯,并终止于此。与密布着纤细凹槽的普通平原地区相比,“虎皮纹”之间的区域要明亮一些。在土卫二的南纬55度处,蜿蜒曲折的山脉和山谷形成了一个以南极为中心的圈,明确界定了南极地区的边界。这条边界的蜿蜒方向在经度上每隔大约45度便出现一次拐弯,还有一些长长的裂纹从边界上向赤道方向探出,深入大片没有环形山的地区。

根据这些山脉和山谷的结构及排布,卡西尼成像小组成员、美国康奈尔大学的保罗·赫尔芬斯坦(Paul Helfenstein)推测,这一边界是土卫二表面在南北方向上受到水平挤压造成表面隆起而形成的,类似于由板块边缘挤压造成的喜马拉雅造山运动;而土卫二南极的整个封闭区域就像大西洋中脊,是新地表形成和向外扩张的中心发源地。

土卫二满目疮痍的表面清楚地告诉我们,这颗小卫星经历过十分活跃的地质活动,但正如我们即将要发现的,它的现状更加令人震惊不已。卡西尼探测飞船在飞经土卫二南极地区边缘的上方时,尘埃分析仪检测到了明显来自“虎皮纹”地区的微小粒子;卡西尼上的其他两个仪器探测到了水蒸气,其中一个还发现了二氧化碳、氮和甲烷的信号:卡西尼探测飞船当时必定穿过了一片稀薄的气体云。

更有甚者,热红外成像仪探测到裂痕沿线的温度异常升高:如果仅由阳光照射提供热量,土卫二的温度应该为70 K,但裂痕附近温度远高于此,可能高达180 K。这些地区以每平方米60瓦的惊人功率向外输出热量,远远大于美国黄石地热地区每平方米2.5瓦的产热率。在超出红外设备分辨能力的更小地表范围内,温度甚至会更高。

直到此时,我们仍然无法相信自己会如此幸运,有机会“涉足”这样一个奇妙的世界。卡西尼成像小组快速响应,计划在4个月后(即2005年11月底)专门拍摄一系列极高太阳张角的、土卫二南极的高分辨率照片。与此同时,我们也拍摄了许多其他土星卫星的高太阳张角照片。在研究团队中图像分析专家的帮助下,我向怀疑我们团队的人证明,这些照片中没有出现任何类似“火焰”的东西,从而证明我们在土卫二照片中看到的绝对不是虚假信号。我们保持中立的日子终于到头了,所有人都意识到,我们在那张照片中看到的“火焰”,其实是一片十分巨大的、从土卫二南极上空向外延伸至少数百千米的微粒云。

2005年11月27日,我们拍摄的一系列令人吃惊的月牙状土卫二黑白照片终于传回地球,清楚地显示了十几个狭长的喷流正将微小的冰粒射向太空,在土卫二南极上空形成了一个虽然暗弱但十分巨大的火焰形粒子云。我和成像小组成员、美国空间科学研究所的约瑟夫·斯皮塔莱(Joseph Spitale)后来做的分析显示,这些喷流的源头正是“虎皮纹”中温度最高的区域——这是热量和喷流活动相关联的第一个决定性证据。绝大多数粒子最终都会落回到土卫二表面,但是一些高速粒子可以挣脱土卫二的引力进入围绕土星运动的轨道,这直接导致了土星最外侧光环E环的形成。

无论从哪个角度来说,这张照片都是一个重要发现:土卫二这颗本该冰冷彻骨的小卫星,无可争议地存在着内部活动。我不禁联想到,第一个发现黄石间歇泉喷发奇景的人,当时的感受大概也是如此吧。

寻找热源

卡西尼探测项目的第一篇关于土卫二的科学论文发表于2006年3月初,从此便一发不可收拾。每个人都开始谈论土卫二。此后卡西尼飞船又多次飞掠土卫二,从粒子云的高密度区中穿过,最近时距离土卫二表面只有25千米。在2008年3月的一次超低空飞掠中,卡西尼探测飞船修正了它对水蒸气、氮、二氧化碳和甲烷的测量数据,还发现了少量其他含碳有机物,例如乙炔和氰化氢,还有极其微量的乙烷、丙烷、苯、甲醛及其他有机物。

在2008年8月份的另一次超低空飞掠中,我们的照相机对准了土卫二表面喷流的源头。由于卡西尼飞船飞掠速度极快,我们不得不采用一种特殊的相机平移技术来避免影像模糊,就像在双向飞碟射击比赛电视转播中跟踪拍摄飞碟的技术一样。卡西尼完美地完成了任务,拍摄的照片显示“虎皮纹”的深度可达300米,拥有V字形内壁,侧面及其外部布满了房子大小的冰块。内壁沿线附近地区相对平坦,可能是新的降雪造成的。

意想不到的是,每个喷口的周边区域看起来与裂缝上的其他地方并没有明显不同。我们初步推断,这是由于每个喷口的活动期都不长所造成的。在喷口还来不及显著改变周围地貌之前,水蒸气凝固形成的冰就会把它堵住。此时,内部压力又会沿着裂缝在其他地方“打开”一个新的喷口。很快,新的喷口也会被堵住,然后再打开另一个喷口。如果用摄像机长时间拍摄的话,你会看到喷流沿着裂缝此起彼伏,位置不停地移动。

除了能向我们揭示惊人的地质现象以外,这些照片还帮助我们精确测量了土卫二的大小和形状。再加上卡西尼飞船近距离飞掠土卫二时,根据运行轨道所受引力摄动而推算出的卫星质量,这些信息显示土卫二是土星大卫星中最“石质”的一个:它的平均密度为每立方厘米1.6克,这意味着土卫二60%的质量由岩石组成,很有可能这些岩石都聚集在它的中心,外面被厚达几十千米的水冰地幔所围绕。

在地球上,岩石中含有的放射性成分能够产生热量。毫无疑问,土卫二上也是如此。但即使算上所有的岩石,也无法产生我们观测到的热量。唯一合理的额外热源,只有潮汐加热。就像太阳和月球的引力会使地球稍稍变形并且产生海洋潮汐一样,土星的引力也会使得土卫二变形。土卫二绕土星公转的轨道并非圆形,它到土星的距离会随时间变化。距离土星越近,它的形变就越严重。土卫二每天的距离变化能够产生形变和内部热量。引力在土卫二表面结构的形成上可能也扮演了一定的角色。“虎皮纹”与土星方向之间的夹角大约是45度,用潮汐力可以很自然地解释这一现象。

产生热量的多少,不仅依赖于土卫二公转轨道的偏心率(即轨道与圆的偏差程度),还取决于它的内部组成。非常坚硬的物体能够抵御形变的发生。理想的弹性物体虽然可以形变,但是释放不出热量。一颗由黏性物质组成的柔软卫星能够产生热量,而一颗部分由刚性物质组成但充满裂缝的卫星也能产生热量,因为冰层之间会发生摩擦从而生热。这些热量会集中在外层冰壳,或者局限在外层冰壳的裂缝中。

潮汐加热过程往往会起到终止潮汐的作用。由于卫星上的物质发生形变需要一定的时间,因此扭曲变形总是与产生这种形变的潮汐力不在一条直线上。由此产生的引力力矩会改变这颗卫星的轨道运动,逐渐把它的轨道“磨”圆。一旦潮汐应力不再变化,这颗卫星的形状也就固定下来,不会再有热量产生。不过土卫二却始终保持着椭圆的轨道,因为它与个头更大的同胞兄弟土卫四“狄奥妮”(Dione)之间存在轨道共振。土卫二每绕土星转两圈,土卫四恰好绕土星转一圈。这种同步性使得土卫四可以通过引力周期性地“踢”土卫二一脚,让它无法回到圆轨道。

然而,即使把这些特殊情况加在一起,也还不足以产生观测到的全部热量。美国麻省理工学院的珍妮弗·迈耶(Jennifer Meyer)和杰克·威兹德姆(Jack Wisdom)研究了土卫二的轨道构型,发现潮汐加热为土卫二“注入”的能量不足其南极喷出热量的五分之一。这一结果还完全忽略了潮汐能量在土卫二内部的耗散。简单地说,土卫二在目前这条轨道上,根本没有足够的能量来解释它的热量输出。

橡皮泥卫星

如果假设土卫二今天的潮汐加热应该与今天的能量输出精确相等,矛盾就不可避免。那么,如果土卫二今天仍在释放以前一段加热时期所产生的热量,情况又会如何?1986年,当时同在美国加州理工学院的格雷格·奥亚坎加斯(Greg Ojakangas)和戴维·史蒂文森(David Stevenson)首次提出了一个合理的模型:卫星的轨道与它内部的坚硬度可以相互影响,导致轨道偏心率和热量输出出现周期性变化。他们当时提出这个模型,是为了解释木卫一上观测到的火山喷发现象。

假设一开始,冰冷而坚硬的土卫二位于一条接近圆形的公转轨道上,潮汐加热作用相对较弱。土卫四迫使土卫二的轨道偏心率逐渐变大,从而导致更大的形变,并在冰壳中产生热量。偏心率和黏滞加热作用持续增大,直到某一时刻,潮汐加热的效率超过土卫二的散热能力。随后,土卫二内部的温度开始升高,内部物质变得越来越软,硬度越来越差,这又进一步增强了潮汐加热的强度。在第二种合理的潮汐加热“振荡”模型中,土卫二硬度下降并不是因为物质变软,而是因为出现了裂缝。潮汐应力使得冰层破碎,并且导致剪切运动。冰层之间裂面的摩擦会导致潮汐能的耗散并且加热裂缝。

无论哪一种情况,额外的耗散都会使土卫二轨道变圆,最终逆转加热过程的变化趋势;潮汐加热开始减弱,热量产生率最终掉到了土卫二表面热量流失率之下。这颗卫星开始冷却,在第一种情况下,冰开始重新凝固;而在第二种模型中,冰层间的缝隙会重新“愈合”。这一循环要花上几千万年的时间,周而复始。按照这一想法,对于一颗卫星而言,热量的输入与输出并非永远处于稳定状态。在这样一个周而复始不断“振荡”的过程中,只有从整个循环的角度出发,能量的输入和输出才是平衡的。在任何一个时刻,土卫二的热量输出都可能高于或低于平均水平,也可能高于或低于瞬时加热效率。

与土卫二一样,木卫一的热量输入与输出也不平衡。奥亚坎加斯和史蒂文森已经证明,冰层黏性随温度变化进而导致潮汐加热循环变化,可以解释木卫一的热量不平衡。可惜的是,迈耶和威兹德姆证明,同样的方法对土卫二无效,因为它质量太小。不过由冰裂缝导致的潮汐加热循环变化(即前文中的第二种“振荡”模型)也许是可行的,不过还有待进一步研究。

表层之下的海洋?

法国南特大学的加布里埃尔·托比(Gabriel Tobie)及其合作者研究了另一种可能性:土卫二南极有一片“薄弱”的地区,可以聚集潮汐能并且自我维持下去。他们假设土卫二南极表层之下有一片区域黏性较低,比土卫二的其他地方更柔软。这一假设下,他们模拟了土卫二对潮汐力的响应。该模型可以产生我们观测到的热量输出,但是必须符合两个前提条件,而这两个前提条件会彻底颠覆我们对土卫二的看法。

第一,该区域中冰的温度必须足够高,接近融点;第二,上面的冰壳和下面的岩石核心之间必须有一个液体层。这个液体层还必须足够大,几乎覆盖整个南半球。没有液体层,不仅形变和由此产生的黏滞加热不够充分,加热区域也将出现在赤道而不是南极。

从土卫二的整体形状上看,它的南极冰盖实际上是一个深达500米的巨大盆地。考虑到这一事实,表层之下存在海洋的想法就显得更加令人信服。按照美国伟顿学院(Wheaton College) 杰弗里·柯林斯(Geoffrey Collins)和伍兹霍尔海洋学研究所詹森·古德曼(Jason Goodman)的研究,这个盆地可能就是地下海洋的表面冰层。液态水的密度比冰大,因此这一地区的水都在下层。本质上讲,土卫二的整个南极地区就是一个巨大的“冰窟窿”。

事实上,一片地下海洋可以间接解释土卫二的许多地质多样性。美国华盛顿卡内基研究所的松山勇(Isamu Matsuyama)和加利福尼亚大学圣克鲁兹分校的弗朗西斯·尼莫(Francis Nimmo)证明,土卫二上大部分地质特征的位置和走向,特别是南北走向的裂缝和环绕南极的群山,都是这颗卫星的冰壳相对于自转轴发生滑动的具体表现。土卫二就像一个巨大的陀螺,只不过它的外层可以围绕自转轴自由转动。

这个想法可以解释,为什么地质活跃区恰好位于南极——因为一片平均密度较低的温暖区域会很自然地向转动轴方向靠拢。此外,南极最表层容易破碎的冰壳之下,比较温暖的区域会在对流运动中上升,这解释了以南极为中心向外扩张的地貌特征。要让冰壳能够以这种方式移动,必须有一个液体层将冰与更深处的岩石核心分隔开来。

土卫二的地质活动或许正是这些因素综合作用结果。如果土卫二经历了由裂缝导致的潮汐加热循环变化,并且土卫二外层冰壳的潮汐形变率足够迅速,裂缝也许能深入下方的温暖区域,甚至直达冰壳下面的海洋。裂缝之间的摩擦生热,又会对南极下方的整体黏滞加热做出贡献。冰会沿着这些深深的裂缝融化,融水又会大大增加发热率。上层冰壳的融水不断补充到下层的海洋,地下海洋可以通过这种方式自我维持下去。只要在加热循环的冷却期内海洋不完全封冻,只要土卫二与土卫四之间仍然处于轨道共振,整个过程就会一直进行下去。

最重要的是,液态水可以很自然地解释观测到的喷发。美国加利福尼亚大学伯克利分校的迈克尔·曼加(Michael Manga)证明,地下海洋的局部冰冻会增大内部压强,迫使液态水上升。随着压强在上升过程中不断降低,溶解在水中的二氧化碳之类的气体就会析出形成气泡。这些气泡会给上升的液体助上一臂之力,就像摇晃一瓶香槟,酒就会冲破瓶盖喷射而出一样。如果液态水确实是这样一路直达土卫二表面的话,它就为热量是如何从这颗卫星的深层到达表面的提供了一个现成的答案——因为流水可以非常高效地传递热量。它还暗示这些喷流其实是喷泉,发源于表层之下的液态水层。

生命新乐土

我们仍在不断检验和完善我们对于土卫二为何会如此活跃的认识。但是不管怎样,液态水几乎不可避免地要“出现”在土卫二的表层之下。如果地下海洋真的存在,这颗小小的卫星上就可能拥有适合生命生存的环境,至少生命前身可以存在——这样的可能性令我们激动不已。土卫二似乎具备了生命所需的一切:液态水、必需的化学元素和过剩的能量。与土卫二生态系统最为相似的,是地球上地表之下的火山地层(volcanic strata),液态水在那里的炽热岩石间流动,完全照不到阳光,也没有任何由阳光照射而产生的物质。但是,那里却发现了微生物,它们消耗氢或者二氧化碳,生成甲烷或者氢和硫——所有的能量都并非来自太阳,而是来源于地球内部的热量。

土卫二的现状显然是过去许多地质构造事件的综合结果,我们才刚刚开始根据散落在它表层上的珍贵线索,重建这颗卫星的历史。许多问题就连如此能干的卡西尼探测飞船也无法回答。我们必须再派遣一艘探测飞船,携带特殊设备环绕土卫二飞行,或者降落到它的表面实地考查,才能找到答案。环土卫二的轨道飞行器可以完整地测量它的引力场和表面地貌,揭露它的内部质量分布,从而确定是否真的存在地下液体层。装备了地震仪的小型着陆器则可以探测地下水流动所产生的声音。

复杂航天计划的高昂造价和非常耗时的研发过程意味着,我们必须十分明确地选定探测目标。许多科学家渴望重返木卫二“欧罗巴”(Europa),因为木星的这颗卫星似乎也具有可承载地外生命的地下海洋。然而在我看来,未来对土卫二展开探测,更可能获得更令人兴奋的结果。科学家们并没有在木卫二上发现活跃的喷口,为了取样探测它内部是否存在生态系统,就必须钻探很深,这样一个极具挑战的浩大工程在我们的有生之年肯定无法实现。相比之下,对土卫二内部进行采样探测要容易得多,只要飞过它喷出的粒子云,或者在南极地区着陆,找个冰缝伸出探测器即可。

此外,由于土星的磁层(magnetos-phere)要比木星弱很多,因此环绕或者登陆土卫二的探测器不会向木卫二探测器那样,遭遇到可能会限制探测任务的严重辐射问题。最后,在飞往土卫二的过程中,探测器还可以顺便探测土卫六,这颗卫星是土星系统中寻找生命所需化学物质的又一个理想目的地(参见《环球科学》2007年第6期封面故事《甲烷:火星与泰坦的生命证据?》一文)。

我们欣喜地看到,人类对土星及其卫星系统所做的首次深入探测,已经向我们提示了土卫二这颗神秘卫星的南极地区发生的美妙景象——奇特且永不平静的深深冰缝,以及高耸天际、若隐若现的喷泉。如此罕见的奇妙发现是对我们思想和灵魂的双重回报。作为行星科学家,我们已经别无他求了。

请 登录 发表评论