空荡荡的公路向前延伸,直到地平线的尽头,我低头瞥了一眼汽车中央控制台(center console)上的电子显示屏,快速读出了屏幕上的数字。就这么短短一瞬间,当我再一抬头,挡风玻璃外已经什么都看不到了:浓雾吞没了道路,我就像盲人一样驾驶着。在我还没有发觉需要踩刹车的时候,一个红色的长方形信号闪现在挡风玻璃上——这是一个清楚无误的刹车预警信号。来不及多想,我猛地踩下踏板,大声咒骂了一句。车迅速停下,这时我才发现,黑暗中,一辆故障汽车停在我面前。

我还没来得及长出一口气,周围忽然亮起来,乘客舱里传来一阵不协调的笑声。我才意识到,自己正坐在虚拟跑道测试试验(VIRtual Test Track Experiment,VIRTTEX)的模拟驾驶试验室里。该实验室位于美国密歇根州迪尔伯恩的福特汽车公司研发创新中心,它巨大的蛋形穹顶能营造出非常逼真的虚拟环境,并确保在此进行的驾驶试验的安全。刚才从对讲机里传来的与现实脱轨的笑声,正是控制室里的技术人员看到我在试验中的表现时发出来的。

在刚刚过去的15分钟里,在他们的安排下,我完成了各种各样的驾驶任务,这些任务是为了演示驾驶员在分神时可能遇到的各种危险情况而设计的。我的最后一项任务,就是在听到指令时低头去看汽车中央控制台,并在保证控制车辆的同时,读出上面显示的数字——驾驶员的视线离开道路超过两秒,发生碰撞事故的可能性就增加了一倍。

在接下来的任务报告里,VIRTTEX试验室的技术带头人迈克·布卢默(Mike Blommer)告诉我,在最后一项任务中,挡风玻璃上的警报是由沃尔沃汽车公司开发的碰撞预警(forward-collision warning)单元产生的虚拟信号。这个系统能够通过雷达和摄像机监视车辆前方的交通状况,并在检测到危险时立即向驾驶员预警。事故预警信号采用了与标准红色刹车灯类似的设计,布卢默解释说:“工程师之所以选择这种特别的信号,是因为它能直观地将信息传递给每一位熟练的驾驶员。即使驾驶员之前从未看到过,也能准确理解它的含义,从而采取正确的操作。”

这只是先进汽车安全系统中最新的一种避撞设计而已。尽管我们现在只能在高端车型中找到这些安全系统的身影,但一些相关技术已经开始向低端车型延伸了。下一代主流避撞技术将更加高效,能够自动触发刹车系统而不需要驾驶员进行任何操作。这些安全技术宣告了汽车发展新纪元的到来,车主们将更加乐意接受道路驾驶中的自动辅助系统,即使这意味着在自动化系统面前,他们将放弃部分在传统驾驶中才能享受到的操控乐趣。专家认为,十几年之后,拥有先进技术的车辆将能避免绝大部分碰撞事故。事实上,总有一天,车辆能够实现自我驾驶。

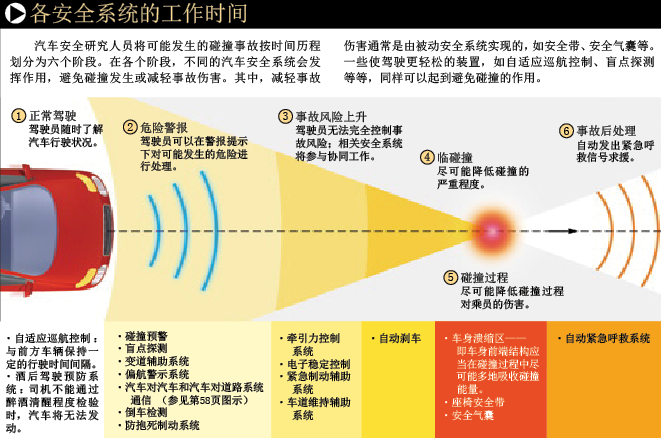

汽车安全发展趋势

推动这些创新技术发展的主要原因显而易见。据美国国家高速公路交通安全管理局(National Highway and Traffic Safety Administration,NHTSA)提供的数据,2006年,全美机动车辆交通事故数约为600万起,约3.9万人在这些事故中丧生,伤者人数更是高达170万。撞车事故涉及1,060万辆汽车,其中95%为客车或轻型货车。与此同时,尽管要求对公共交通(mass transit)增大投资的呼声越来越高,道路拥堵状况仍有增无减。类似的状况在世界其他国家也普遍存在,尤其是汽车保有量飞速增长的发展中国家。据公安部公布的数据,2007年,全中国共发生道路交通事故327,209起,造成81,649人死亡、380,442人受伤,直接财产损失12亿元人民币。

梅塞德斯—奔驰汽车公司的约尔格·布罗伊尔(Jorg Breuer)宣称,事故统计数据表明,驾驶员操作失误是道路交通安全问题的主要诱因。“前方车辆突然减速时,驾驶员很难确定刹车力度的大小,”他说,“这个反应时间很短,却在很大程度上决定了危险的严重性。” “许多人刹车过晚、过慢,甚至没有刹车”,因此,梅塞德斯公司以及同行们正在致力于开发自动刹车辅助系统(automated braking assistance)。

还有两个原因也推动了汽车自动化技术的发展。一是世界范围内汽车驾驶人群的平均年龄迅速上升。随着年龄增长,驾驶操作能力逐渐变弱,先进的汽车技术就应该越来越多地承担起保证乘员和道路上其他人员安全的任务。

第二个原因比较隐蔽。当前汽车市场上低油耗的环保、绿色汽车非常流行。与致力于开发节能发动机相比,降低车身重量同样非常重要。但是,过轻的车身结构往往容易导致耐撞性下降,避撞技术则能够在一定程度上弥补这一不足。

但一些因素限制了这些大有前途的汽车安全技术的发展:新技术的成本依然很高;安全系统失效引起的乘员伤亡往往导致高额法律赔偿,使汽车制造商对此始终顾虑重重;最为重要的一点是,汽车厂商往往小心翼翼地不去过分侵犯用户对车辆强烈的操纵欲望,他们在推销最新技术时,通常着眼于向用户介绍这些技术所带来的好处——这些都是为了在人们心中建立起对新技术的信任。

挽救生命

应用于避撞和减少撞后伤亡的第一代安全技术,在商业领域被称为“主动安全系统”,我们对这些技术大多都耳熟能详了。(而所谓的被动安全技术,是指在碰撞发生时对乘员施加保护,主要包括座椅安全带、安全气囊以及车身溃缩区等。)汽车防抱死制动系统(antilock braking system,ABS)于1978年进入市场,它能够提高汽车可操纵性,并在猛踩刹车时使汽车迅速减速。布罗伊尔认为:“ABS系统首次实现了利用传感器获取相关信息,并触发相应操作,来降低驾驶过程中遭遇的危险。”

牵引力控制系统(traction-control systems,TCS)则是新一代主流主动安全技术。当发动机油门过大导致驱动轮(driven wheels)转矩过大,出现打滑现象时,它能够有效地抑制驱动轮转速,提高汽车的操纵稳定性。

TCS之后出现的则是电子稳定控制系统(electronic stability control,ESC)。它能够持续监测转向轮(steering wheel)角度和汽车行驶方向,后者是由车身横向运动速度、车身相对中轴线的转角以及车轮转速确定的。当ESC系统检测到车轮打滑时,会对车轮施加制动力,或者通过发动机管理系统减小发动机扭矩,从而保证汽车平稳行驶。

梅赛德斯和丰田公司的研究结果表明,ESC系统的使用可以将单车碰撞事故的发生几率降低29%~35%,将正面碰撞事故的发生几率降低15%~30%。在美国,这意味着每年可以挽救数千条人命,避免高达百亿美元的经济损失。美国密歇根州法明顿希尔斯市博世公司汽车运动与安全部门的凯·施特佩尔(Kay Stepper)报告说,美国国家高速公路交通安全管理局近日作出决定,2012年以后,所有总重不超过4.5吨的车辆都必须配备ESC系统——这是该系统大获成功的一个重要标志。这条新规定带来了一条可以预见的好处:ABS和TCS也将成为所有轿车和轻型货车的标准配置。

网络化安全

施特佩尔介绍说,新一代汽车安全系统利用了传感器、驱动装置和计算机之间的通信网络,这一点非常关键。ESC技术通过加速度或重力传感器检测汽车运动状况,并将相关信息提供给中央控制单元,使后者能够针对可能出现的路面危险状况作出有效反应。他解释说:“直至目前,汽车上不同的安全系统,仍是独立工作的。但通过各部件间的网络化通信,它们可以彼此对话,从而利用现有设备(甚至是更少的设备)提高性能,并实现新的功能。”

博世现有的侧安全气囊系统(side-impact air-bag system)使用两个独立的传感器——安装在车门上的压力传感器和安装在稳定控制单元里的加速度传感器,来检测汽车是否发生侧面碰撞,并以此确定是否打开安全气囊。施特佩尔解释说:“这种设计在触发安全气囊前需要等待传感器的控制信号,也就意味着会失去珍贵的几毫秒时间——在碰撞中,这几毫秒可能会造成无法挽回的损失。”但在最新的网络化通信设计中,监测汽车整体运动状况的“黑匣子”能够从ESC系统的加速度传感器接收到车身偏航角(yaw,指车身绕其纵轴的转角,用以表明汽车是否发生侧滑)信息,从而在车门压力传感器信号达到阈值时,立即弹出安全气囊。

汽车研发部门正致力于整合一系列原本独立工作的安全系统,实现各系统间的协同工作,让各系统可以共享关键的传感器信号。施特佩尔总结说,这些改变应该会降低成本,“因为完成同样任务所需要的传感器数量会有所减少”。

碰撞预警

碰撞预警系统和避撞技术是更令人兴奋的汽车安全系统——这也正是我在福特公司的仿真试验室以及其他一些试验跑道上抢先体验到的那一类技术。碰撞预警系统的基础是相对先进的自适应巡航控制系统,这些系统通过雷达数据使车辆间保持预设距离值或时间值。

新的自适应巡航控制系统,大幅度简化车辆在慢速行进中的驾驶。它可以准确跟踪前方车辆,从而自动调整车速、控制车辆的起步与停止。摄像机和复杂软件控制算法的引入,有助于实现碰撞预警系统的基本功能。

密歇根州奥本山大陆汽车系统公司的迪安·麦康奈尔(Dean McConnell)解释说,由于雷达和摄像机在功能上存在差异,汽车安全装置中需要二者协同工作。他说:“雷达能够判断汽车前方是否存在障碍物,并测量它与汽车的间距,但它无法识别障碍物。摄像机则能够识别和判断障碍物,比如分辨出前方物体是车辆还是道路上的井盖。”因此,只有二者协作,才能对正面碰撞事故发生的可能性以及刹车的必要性作出准确判断。

麦康奈尔介绍了一些典型的配置:77千兆赫的远程微波雷达负责监测前方120~200米距离范围内的物体,24千兆赫的近程雷达则扫描前方数十米范围内的物体;广角摄像机对前方大约40~50米距离范围内的物体进行识别。当预警系统检测到本车与前方车辆靠近速度过快时,制动踏板就会开始抖动,提示司机注意刹车,或者触发其他信号,对液压制动管预加压,使即将到来的刹车操作立刻见效。如果碰撞事故即将发生,而驾驶员未采取刹车动作,该系统将自动控制车辆减速以减轻碰撞冲击。这与延长汽车前方缓冲区的技术是类似的。

自动刹车

碰撞预警系统的发展表明,未来的主动安全系统将能够自动控制汽车刹车或转向,从而将车辆驶回原车道,避免碰撞事故发生。不过,能针对各种行驶车速的自动防故障装置还不够成熟,仍需要5~10年的发展时间。

沃尔沃汽车公司在XC-60车型的城市安全系统(City Safety)中引入了自动刹车技术。该系统的主要作用是,避免或减轻汽车在车速小于30千米/小时情况下发生的低速碰撞事故。瑞典哥德堡沃尔沃汽车公司的托马斯·布罗贝里(Thomas Broberg)介绍说,低速碰撞事故通常发生在城市道路交通中,这也正是该系统得名的由来。这些低速事故往往是司机注意力不集中引起的。布罗贝里说,低速碰撞事故虽然一般不会危及生命,但是往往会造成乘员颈部扭伤,“带来沉重的社会负担”。

城市安全系统在工作时使用红外激光探测器向外发出激光束,通过光束的反射情况来检测车辆行驶前方6~8米范围内的物体,光束接受器能够由此计算车辆与前方物体间的接近速度,并在必要时迅速响应,触发汽车的刹车系统。“如果在这种情况下驾驶员并未采取相应措施,安全系统会自动刹车,”布罗贝里介绍说,“它不会给出预警信号,因为这有可能使驾驶员陷入混乱。”在碰撞危险解除以后,系统会通知司机,刚才那下是自动刹车,并非汽车故障。

布罗贝里认为,将这种安全装置引入到针对各种车速的自动刹车系统还比较困难,因为要确保装置在各种紧急驾驶情况下的响应都有效,无疑具有相当大的挑战性。“自动刹车动作本身容易实现,”布罗贝里说,“但问题的关键在于确保系统在不必要的时候不采取刹车动作,并保证在各种情况下作出正确响应。”到目前为止,沃尔沃等汽车制造商和其他汽车安全系统供应商们仍在不断测试,确保系统绝对可靠。销往世界不同地区的许多常规车辆安装了这些新系统,但是大部分都没有被激活,只起到记录作用,用来检验系统到底能不能作出正确决定。

车道维持系统

汽车前端的摄像机是偏航预警系统的关键部件,它能够追踪车道标志,并监测汽车在行驶过程中是否偏离了此前定义的路径。

日产汽车公司是最早一批将这种技术引入汽车的制造商之一,并于近日推出了一项升级的车道维持技术。亚历克斯·卡尔迪纳利(Alex Cardinali)来自美国田纳西州纳什维尔市的日产北美总部,针对这项新技术,他介绍说:“在驾驶过程中,这种车道维持辅助系统能够及时避免因驾驶员疏忽、分神或困倦而导致的车辆偏离车道。它能够通过单侧刹车使车身产生偏转,从而对车辆驾驶进行干预,避免车辆偏离车道。”该系统不但能够通过安装在后视镜上方的摄像机来追踪车道标志,还能够同时监测车速和驾驶员的转向操作。

在美国底特律南部郊区的博世试验中心,我曾经体验过与此类似的安全系统。在驾驶过程中,三位博世工程师坐在车内的乘员座位,我们往返于空旷笔直的双车道道路上。坐在我旁边的工程师通过车上的手提电脑设备对系统进行了相应配置。然后我将汽车驶入了相邻车道,此时转向轮和座椅都开始晃动,仿佛是在搓板路上行驶一般。非常明显,它是在向驾驶员传达信息,提示我驶回原车道。我们继续尝试了几次类似操作,除预警信号器开始蜂鸣之外,时钟装置也发出提示,同时仪表板变亮。司机要按一下转向信号,才能关闭车道保持功能。否则汽车就会一直提示你返回原车道。

不久我就发现,按照这种模式老老实实地在车道里面开车,感觉最舒适。在研发人员的笔记本电脑屏幕上,可以清楚地看到车辆偏向了哪一侧。每次我通过转向操作让车辆偏离车道时,车辆就在相应的补偿力作用下又平稳地驶回原车道。这种驾驶体验让人感觉非常轻松舒适。对于我的评价,研发人员相当开心。

盲点预防技术

与车道维持系统相对应的是盲点探测系统(blind-spot detection system),它通过安装在车身侧面的超声波或雷达传感器对相邻车道进行监测,将这些驾驶员看不到的地方的信息提供给他们。现在的盲点探测系统,如果检测到有车已经或者将要占住车道,就会点亮后视镜处的警示灯,提醒司机别往这边变道。麦康奈尔介绍说,使用过它的驾驶员都非常喜欢盲点探测系统,不过这项技术“进入市场的速度还得更快些,因为所有的卡车都存在较大的驾驶员视野盲区”。

将盲点技术扩展出去,就形成了辅助变更车道功能,这种功能能够在相邻车道的车辆突然加速行驶时,提供相应信息给驾驶员,阻止他在这种情况下变换车道。麦康奈尔说,在这种情况下,系统感应区“将扩展至数个车身长度,有时可能达到车身后方50米范围”。另一项相关技术被设计用于避免倒车时可能出现的紧急情况。这项倒车保护系统可以监测倒车过程中车辆后方的儿童或者其他障碍物,从而在汽车与他们相撞之前及时刹车。美国国家高速公路交通安全管理局已经在与汽车制造商及配件供应商们讨论相应的处理对策,但幸运的是,这种危险情况很少出现。

麦康奈尔预言,未来的安全系统将能够识别道路上的行人和动物,如道路上的鹿群等,避免汽车与之相撞。这种功能在夜间也同样有效。此外还有交通标志识别系统(traffic-sign recognition system),能够防止车辆驶入禁行区域。

所有这些先进的感应系统一起工作,特别在它们联网工作时,就能够在车身周围建立起虚拟的“保护罩”,能够监测到车身附近几乎所有潜在的危险。不过,这种车载系统结构复杂,成本也较高,尽管它自身有着种种先进功能,但高昂的价格很可能让许多汽车消费者望而却步。

汽车间的对话

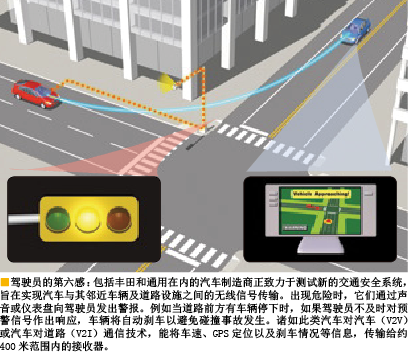

汽车制造商正致力于研发低成本的替代方案,这些方案应当能够以更简单的方式实现汽车间或者与道路设施之间的无线通信。通用汽车研发中心执行董事阿兰·陶布(Alan Taub)认为,与其依赖汽车自身的车载传感器,“还不如通过与附近的车辆或者道路设施进行对话,来监测车身周边信息”。

这种汽车对汽车(vehicle-to-vehicle,V2V)或汽车对道路系统(vehicle-to-infrastructure,V2I)通信技术“能够提供视野范围以外的信息。驾驶过程中,如果有车辆恰巧停在前方道路的拐角处,车载安全系统就可能无法监测到该车的存在,”陶布说,“但道路上行驶的其他车辆却可以。” 又比如,一个内置无线通信节点的交叉管理系统能够在司机疏忽闯红灯时及时发出警报,并在必要时自动刹车(参见第58页图示)。

这种设计理念的好处之一,是技术要求较低,即汽车和道路设施只需要安装基本传感器[如全球定位系统(GPS)]、处理器电源,以及可兼容的短程无线电传输和接收单元等。并且,一开始不必在每辆汽车上都安装这些设备,陶布补充说:“即使只有5%~10%的车辆安装了这些设备,绝大部分车辆都可以从中受益。”

不过,这种技术也存在不足。V2V系统要求在一个国家之内销售的所有汽车都采用相同的通信协议,这需要一定的时间才能做到。另外,尽管V2I技术对车载配置的要求不高,但在所有道路设施上安装所需的通信设备,却是一笔巨额花费。有预测数据指出,在美国全国范围内安装道路V2I系统的成本为一万亿美元。

尽管如此,对V2V技术感兴趣的汽车厂商们仍在进行相关的讨论,包括丰田、通用、日产等等,日本和中国的部分研究机构也正在研发V2I原型。

汽车自主驾驶

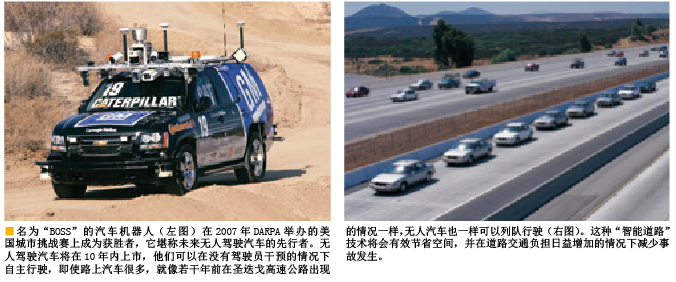

一旦现行研发中的汽车安全系统和自主导航技术达到足够高的可靠性,并且为广大消费者所接受,我们不难预见,汽车将实现自主行驶。事实上,研发人员已经证明了无人驾驶汽车是可行的。

2007年,通用雪佛兰精心设计的无人驾驶汽车“Boss”和数辆类似的汽车,在美国加利福尼亚州维克特维尔市的街道上成功实现了自主行驶,其中一辆甚至顺利处理了交通拥堵等状况。这些无人驾驶车辆出现在美国国防部高级研究计划局(DARPA)举办的美国城市挑战赛上,此项赛事的目的在于证实无人驾驶车辆确实可行。此后不久,通用汽车首席执行官小G·理查德·瓦戈纳(G. Richard Wagoner, Jr.)预言,通用汽车公司10年内将把该款车型投放市场。这个预言或许有些过于乐观了,不过,他的话却再次告诉我们——无人驾驶汽车不再遥远。

请 登录 发表评论