暴胀研究简史

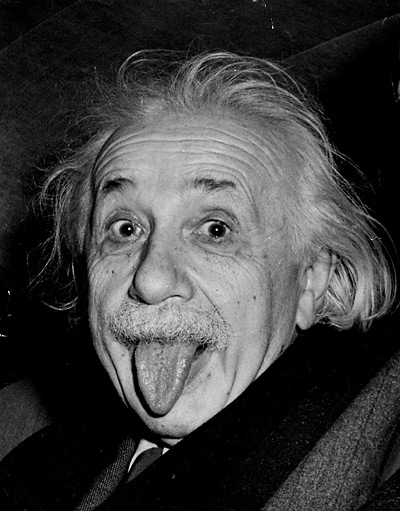

1916年

爱因斯坦发表广义相对论。广义相对论的宇宙学方程不存在静态解,因此宇宙要么膨胀,要么收缩,不可能静止不变。然而,在爱因斯坦看来,宇宙显然是静态的。为了解决这一矛盾,他在方程中加入了一个宇宙学常数,使宇宙能够保持静态。

1917年

荷兰物理学家威廉·德西特发现,按照广义相对论,一个只含宇宙学常数、其余空无一物的宇宙会均匀地急速膨胀。他还发现,爱因斯坦的静态宇宙是不稳定的,只要稍有扰动,最终都会变成德西特描述的膨胀宇宙。

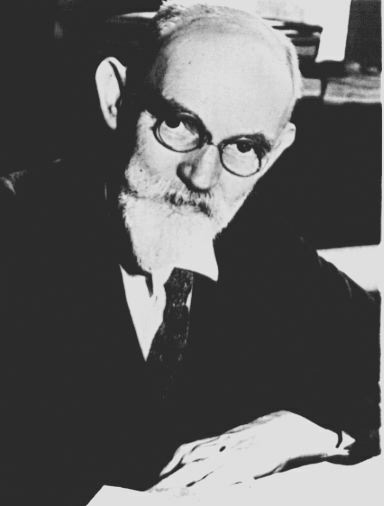

1927年

比利时天主教牧师乔治·勒梅特在广义相对论的基础上,提出宇宙起始于一个“原始原子”的“爆发”。宇宙起源的这一“原始原子”模型,是后来宇宙大爆炸理论的原型。但是,按照广义相对论,“原始原子”是个密度无穷大的奇点,让很多物理学家感觉很不自然。

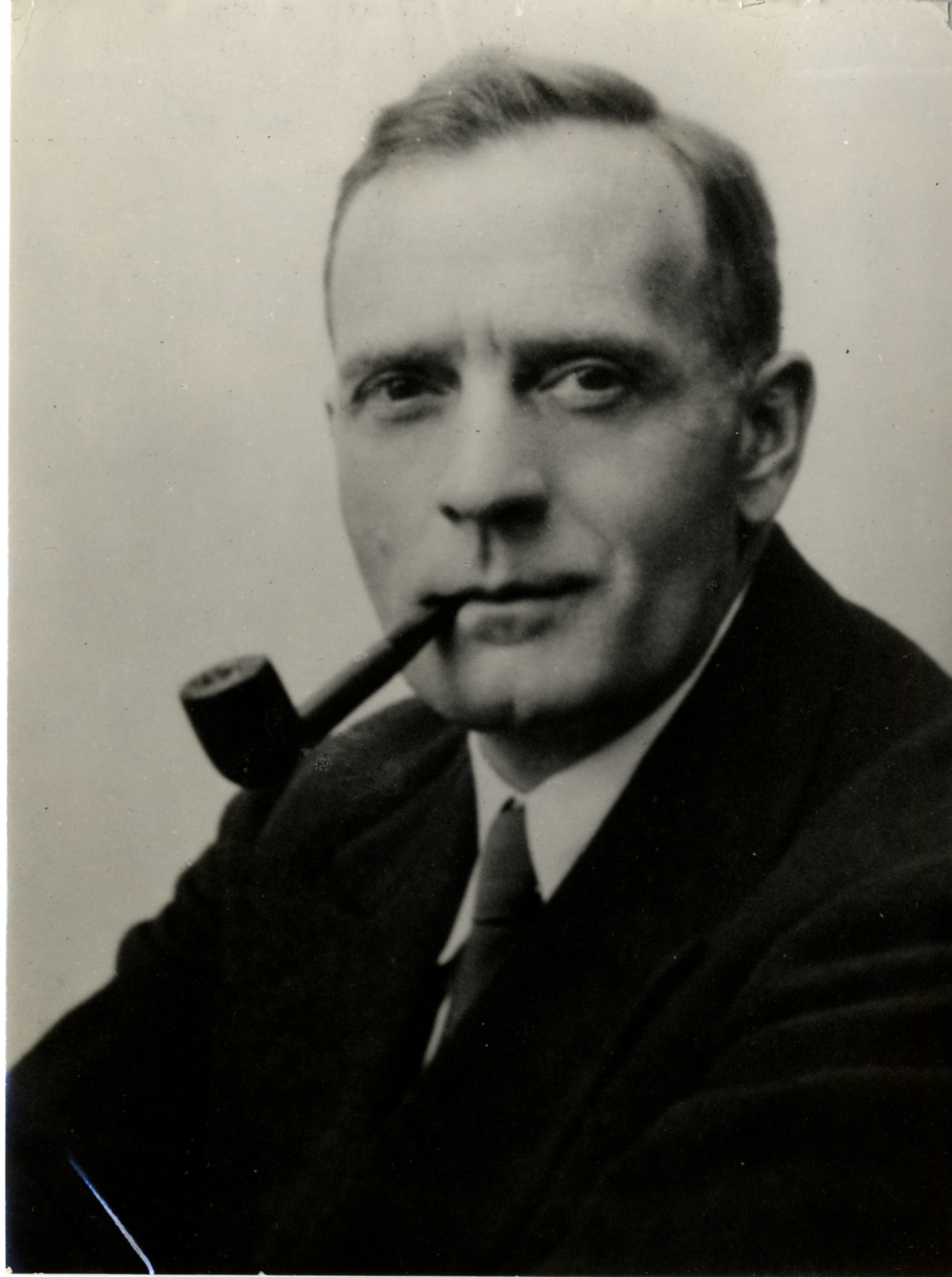

1929年

美国天文学家埃德温·哈勃发现,相对于地球,星系在各个方向上远去速度正比于它们到地球的距离。换句话说,任何两个星系之间距离越大,它们彼此远离的相对速度也就越大——这意味着宇宙正在膨胀。爱因斯坦接受了这一事实,放弃了宇宙学常数,称这是他“一生中犯过的最大错误”。

1948年

美籍俄裔理论物理学家、宇宙学家乔治·伽莫夫和他的学生拉尔夫·阿尔菲发展了勒梅特的模型,成功解释了宇宙中占物质总量99%的氢、氦元素的形成和相对比例。他们还预言宇宙中存在温度为5K~10K 的黑体辐射,是早期宇宙中10 亿K 的高温留存至今的“余热”。至此,大爆炸模型已初具雏形。

1965年

美国工程师阿诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔逊意外发现了宇宙微波背景辐射,这正是伽莫夫等人预言的大爆炸“余热”。当时与大爆炸竞争的另一种宇宙起源理论——霍伊尔的稳恒态宇宙,无法解释背景辐射的存在,因而在宇宙学竞争中败下阵来。

1970年

美国物理学家罗伯特·H·迪克提出了“平坦问题”。此前的天文观测已经发现,宇宙中的物质密度与保持宇宙整体“平坦”所需的临界物质密度相差无几。但宇宙在大爆炸中诞生时,物质密度可能是任意数值,与临界密度差不多的情况几乎不可能出现才对。

1971年

美国理论物理学家史蒂文·温伯格提出了“视界问题”。从微波背景辐射中可以发现,在可观测宇宙的两端,物质分布几乎相同。但按照大爆炸模型,这两个区域不可能发生过充分混合,连光子都不曾互通过。这说明宇宙在大爆炸中诞生时,物质分布就必须非常均匀——这种情况也几乎不可能出现才对。

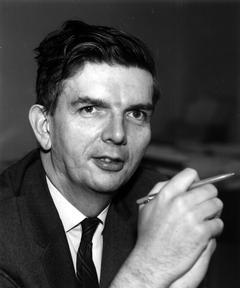

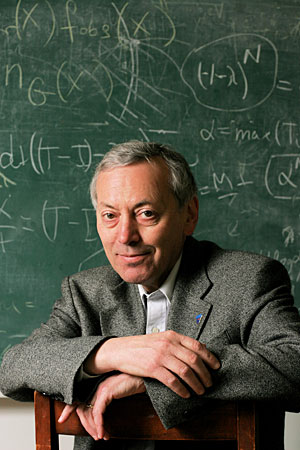

1980年

美国理论物理学家艾伦·古思为了解释“平坦问题”和“视界问题”,提出了宇宙暴涨模型。他提出了一个模型,能够让宇宙在大爆炸最初极短的时间内,经历一场疯狂的加速膨胀。但他没有提出结束暴胀的机制。

1982年

美国理论物理学家安德列亚斯·阿尔布雷克特和保罗·J·斯坦哈特提出了“势能小球滚下山谷”的机制,解决了艾伦·古思留下的暴胀无法结束的尾巴。至此,暴胀理论初具雏形。但这种暴胀模型要求,推动暴胀的势能曲线具有特殊的形状。

1983年

美籍俄裔理论物理学家安德烈·林德提出了混沌暴胀理论,认为启动暴胀的条件是普遍存在的,暴涨几乎会在所有始于混沌高能状态的宇宙中发生,只要这个宇宙存在一个带有无限势能的张量场。

1983年

美籍俄裔亚历山大·维连金提出,暴胀似乎一旦开始就永远不会停止。就算有些地方,势能小球滚下“山谷”导致暴胀停止,但总有地方会出现量子涨落,把小球又推上“高原”,让暴涨继续发生。由于暴涨区域会急剧膨胀,它们很快就会在物理空间中占据绝大多数体积。

20世纪80年代

英国物理学家罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)利用热力学原理统计了宇宙可能出现的初始状态,发现得到一个平坦宇宙整体上来说不太可能。但就算已经得到一个平坦宇宙,没发生过暴胀直接得到平坦宇宙的可能性也比发生过暴胀大得多。

上世纪八九十年代

越来越多的观测证据,例如对宇宙中星系在大尺度上的分布所做的观测,以及对宇宙微波背景中各方向上信号差异所做的分析,都与暴胀模型最初作出的预言相符。但在另一方面,暴胀在初始条件和永恒持续方面存在的逻辑漏洞也越来越明显,让包括保罗·J·斯坦哈特在内的许多理论学家对这一理论产生了疑问。

2001年

保罗·J·斯坦哈特等人提出了自己的循环宇宙模型,认为大爆炸并且时间和空间的起点,而是由先前的收缩期转向新的膨胀期而发生的一场“反弹”。在这个模型中,宇宙平坦和均匀的状态是在反弹之前的收缩期内完成的,从而避免了无限暴胀等暴胀理论面临的问题。

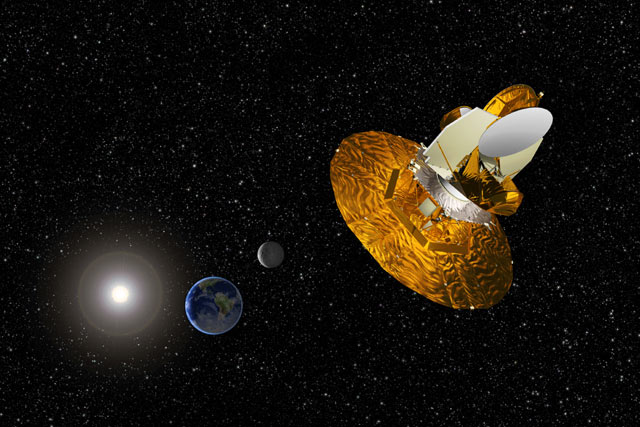

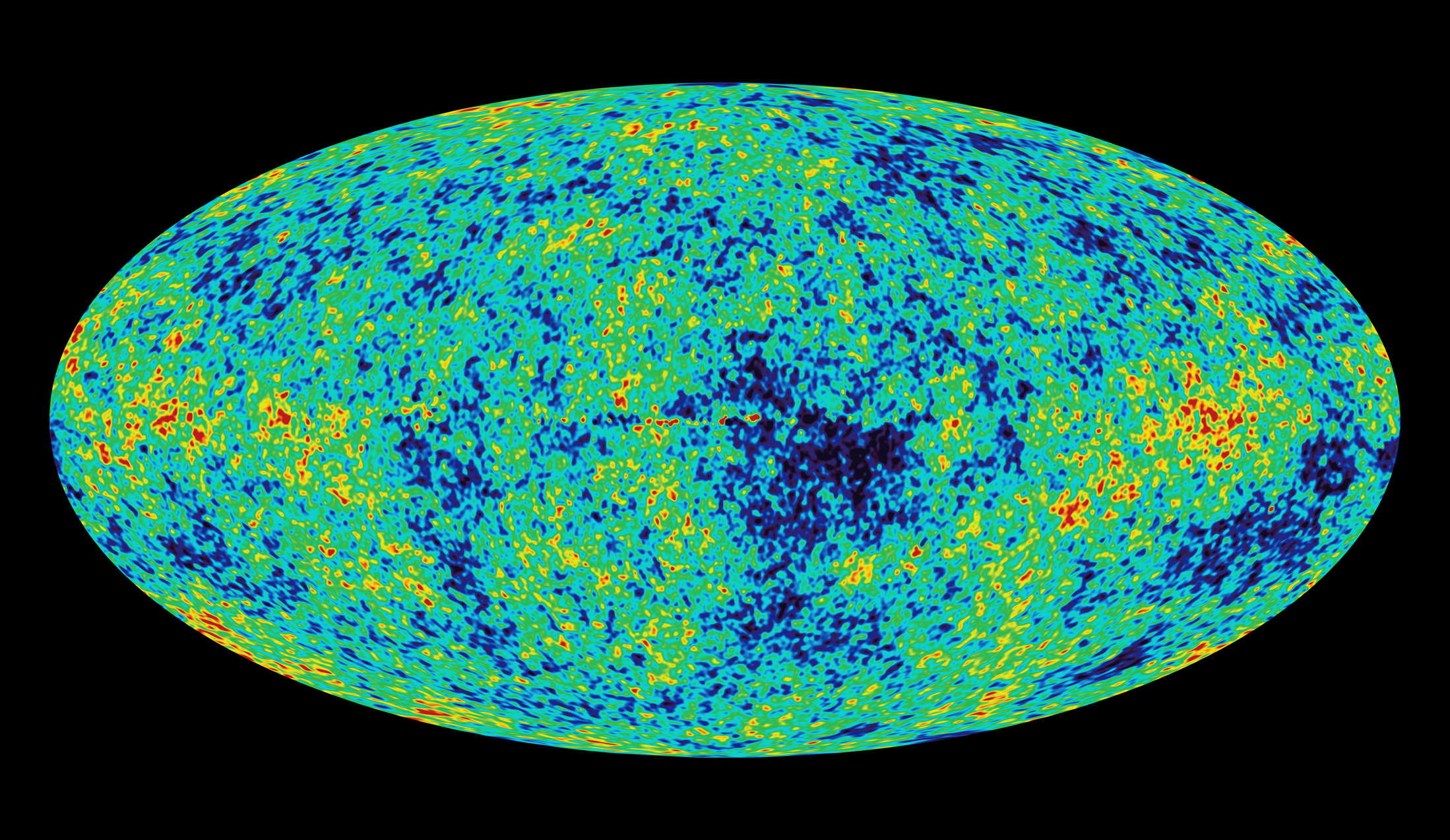

2006年

NASA的威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)公布五年观测数据。对这些数据所做的分析表明:可观测宇宙是平坦的,误差仅有几个百分点;可观测宇宙是均匀和各向同性的,各处差异仅有万分之一。这些实际上只是重申了暴胀理论提出时所要解决的“平坦问题”和“视界问题”是确凿无疑存在的,但许多人把它们当成是支持暴胀理论的证据,因为暴胀可以“预言”宇宙是平坦和均匀的。

2008年

英国剑桥大学的加里·W·吉本斯和加拿大安大略圆周理论物理研究所的尼尔·G·图罗克根据目前的状态,依照已经确定的物理定律,向前倒推宇宙的历史。他们证明,在绝大多数倒推得到的“历史”中,暴胀都无足轻重。

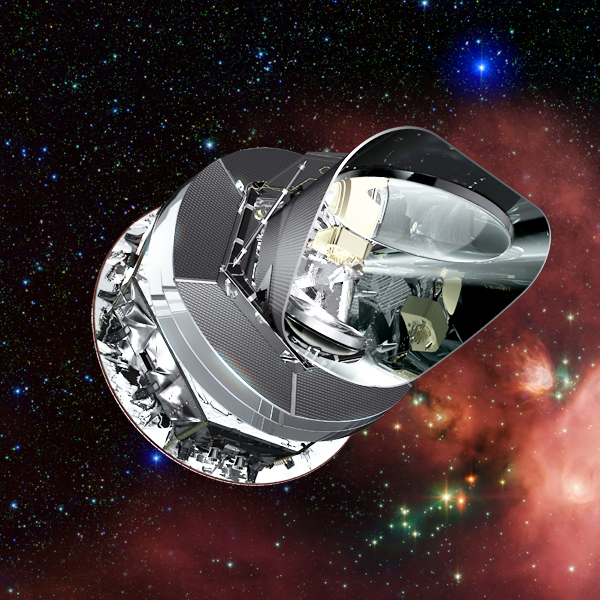

2009年

NASA的普朗克探测器发射升空,展开对宇宙微波背景辐射的观测。普朗克将对所谓的“B模式”极化进行高精度测量,这或许会成为暴胀产生引力波辐射的有力证据。反过来,如果没有观测到暴胀产生引力波的迹象,暴胀理论就很可能遭受重大挫折。

2010年

NASA的威尔金森微波各向异性探测器公布七年观测数据。最简单的暴胀模型预言,微波背景辐射中各处差异几乎尺度不变,描述这一性质的参数应该介于0.92~0.98之间(为1则完全尺度不变)。WMAP七年数据分析结果表明,这一参数的观测值为0.963 ± 0.012,与预言完全吻合——这被认为是对暴胀理论的一次重要验证。

2011年

美国普林斯顿理论科学中心召开暴胀理论研讨会。许多重量级理论学家认为,这些问题不足以撼动他们对这个基本概念的信心。也有不少理论学家主张,这些问题直指暴胀的核心,这一理论必须进行大的修改。围绕在暴胀理论周围的争论仍在继续。

请 登录 发表评论