宇宙学

现代宇宙学的核心理论真的存在严重缺陷吗?

撰文 保罗·J·斯坦哈特(Paul J. Steinhardt)

翻译 虞骏

三十年前,仍在美国斯坦福直线加速器中心(Stanford Linear Accelerator Center)苦苦奋斗的物理学博士后艾伦·H·古思(Alan H. Guth)举办了一系列讲座,把“暴胀”(inflation)一词正式引入了宇宙学大辞典。这个术语指的是短时间内突然爆发的一场极度加速的膨胀,古思认为,这样一场暴胀在大爆炸后的最初一瞬间已经发生过了。其中一场讲座在美国哈佛大学举办,我当时是哈佛大学的一名博士后,立刻就被古思的理论迷住了,自那时以来的几乎每一天,我都在思考这个问题。我的许多从事天体物理学、引力物理学和粒子物理学研究的同事,也同样痴迷于这个想法。时至今日,对宇宙暴胀理论的发展和检验已经成了科学研究中最活跃、最成功的领域之一。

提出暴胀的目的,是为了填补最初的大爆炸理论留下的一块空白。大爆炸的基本概念是,宇宙自大约137亿年前诞生以来,一直在缓慢膨胀并逐步冷却。这种膨胀和冷却的过程解释了今天宇宙中能够看到的许多细致特征,但是存在一个前提:宇宙在初始时必须拥有一些特殊性质。它必须极其均匀,在物质和能量分布上只存在极其细微的差异;宇宙在几何上还必须是平坦的,这意味着空间结构的弯曲和翘折不会弯折光线和物体运动的路径。

但是,原始宇宙为什么会如此均匀、如此平坦?照理说,这样的初始条件似乎不太可能出现。此时,古思的想法就该登场了。他主张,就算宇宙初始时完全是一片混乱——能量分布极不均匀,几何形状也比麻花还乱,一场爆发式的极度膨胀也能把能量分散均匀,并摊平空间中存在的任何弯曲和翘折。等这段暴胀期结束后,宇宙又会像最初的大爆炸理论所说的那样,以更加成熟稳健的步伐继续膨胀,只不过此时的宇宙已经具备了合适的条件,能够演化出今天我们在宇宙中看到的恒星和星系了。

这个想法如此令人信服,以至于连我在内的宇宙学家在向学生、记者和公众描述暴胀时,都习惯于把它当成一个已经确定的事实。然而,在古思提出暴胀以来的30年里,一些古怪已经出现在了这一理论之中。支持暴胀的论据变得越来越有力,反对暴胀的论据也同样如此。双方的论据在公众中的普及程度并不相同:支持暴胀的证据更为广大物理学家、天体物理学家和科学爱好者所熟悉。令人惊讶的是,反对暴胀的论据似乎无人问津,只有我们这一小群人一直在默默地努力,想要解决这些难题。大多数天体物理学家都致力于检验教科书上暴胀理论作出的预言,而不去担心更深层次上存在的这些问题,他们希望这些问题最终会得到解决。遗憾的是,尽管我们已经尽了全力,这些问题却至今无解。

作为既给暴胀理论添过砖、也为反对它的理论加过瓦的科学家,我觉得自己要被撕裂了;而且我感受得到,许多同事也不确定该拿反对暴胀的论据如何是好。为了生动地讲述我们面临的古怪困境,我会把暴胀宇宙学放在审判席上,提出处于两个极端的两种观点。首先,我将扮演暴胀理论的狂热支持者,介绍这一理论最强有力的优势;然后,我会摇身变成同样狂热的反对者,介绍它所面临的最严重的未解难题。

支持暴胀

暴胀不可避免,能够解释宇宙为何如此均匀和平坦,而且它的预言也已经被诸多观测所证实。

暴胀已经广为人知,所以支持它的论据可以一笔带过。不过要完全理解暴胀的优势,一些细节就不得不提。暴胀依赖于一种被称为暴胀能(inflationary energy)的特殊成分,这种能量与引力携手,能够在短短一瞬间推动宇宙从微观尺度膨胀到宇宙尺度。这种暴胀能的密度必须非常大,而且必须在暴胀期间几乎保持不变。它的所有性质中最不寻常的一条是,它的引力必须相互排斥,而非相互吸引。正是这样的排斥力,导致空间急剧膨胀。

为古思的想法锦上添花的是,理论学家已经为这种能量确定了许多可能的来源。一种主流观点认为,这种能量来源于一个假想的、类似于磁场的标量场(scalar field)——在暴胀这个特例中,该标量场又被称为暴胀场(inflaton field)。著名的希格斯粒子(Higgs particle)则是另一个标量场的产物,如今日内瓦附近欧洲核子研究中心的大型强子对撞机(Large Hadron Collider)正在搜寻它的踪迹。

跟所有的场一样,暴胀场在空间每一点上都有一个特定的强度,决定了会有什么样的力施加在自身和其他场上。在暴胀过程中,暴胀场的场强在所有地方几乎都是常数。场中也会蕴含一定的能量,具体取决于场强的高低——物理学家把这种能量称为势能(potential energy)。场强与能量的关系可以用一张曲线图来描述。对于暴胀场,宇宙学家假设这条曲线看起来就像一张地形剖面图,仿佛坡度平缓的高原上出现了一个山谷(见前一页插图)。如果暴胀场最初的场强对应于高原上的某一点,场强和能量就会逐渐降低,好像沿着山谷往下滑一样。实际上,描述这一过程的方程跟描述一个小球在相同形状的地形上往下滑的方程是一样的。

暴胀场的势能致使宇宙加速膨胀。这一过程可以平滑宇宙,也就是把宇宙变得均匀和平坦,前提是暴胀场在高原上停留足够长的时间(大约10–30秒),把宇宙朝着各个方向拉伸至少1025倍。当暴胀场抵达高原尽头,迅速滑向能量山谷底部时,暴胀就结束了。此时,势能转变成了我们更熟悉的能量形式——也就是今天充斥在宇宙之中的暗物质、炽热的普通物质,以及辐射。宇宙进入了一段成熟稳健期,开始减速膨胀,物质也在减速膨胀过程中组装出了宇宙中各种各样的结构。

暴胀平滑宇宙的过程,就好像拉扯一块塑料布去抚平它表面的皱褶,但这件事情并没有做到完美。宇宙中仍有一些微小的不平整被保留下来,因为这涉及到量子效应。根据量子物理法则,暴胀场的场强不可能在空间各处都完全一样,而是会出现随机涨落。这些涨落导致暴胀在空间不同区域的结束时间略有差异,导致这些区域被加热达到的温度也稍有不同。这些空间上的差异成为了种子,最终演化出了恒星和星系。暴胀理论有一个预言:这些差异几乎是尺度不变的(scale-invariant)——换句话说,这些差异跟空间区域的大小无关;它们在所有尺度上都以相同的幅度出现。

支持暴胀的论据可以归纳成三句话。第一,暴胀不可避免。自从古思提出暴胀以来,理论物理学上取得的进展不断巩固了这样一个假说——早期宇宙中包含据信能够驱动暴胀的场。成百上千个这样的场,出现在了以弦论(string theory)为代表的物理学大统一理论中。在一片混乱的原始宇宙,肯定会有某个这样的场在空间中的某个区域达到一定的条件,从而触发暴胀。

第二,暴胀解释了今天的宇宙为何如此均匀、如此平坦。没有人知道宇宙在大爆炸中诞生时有多均匀或者多平坦,但有了暴胀,这个问题就不需要知道了,因为这段加速膨胀期会把宇宙平滑到正确的形状。

第三,也可能是最令人信服的一点,暴胀理论拥有强大的预言能力。比如,对宇宙微波背景辐射和宇宙中星系分布所做的诸多观测已经证实,早期宇宙中能量分布的空间差异确实是尺度不变的。

反对暴胀

坏暴胀要比好暴胀更有可能发生,而且不发生暴胀的可能性比好坏暴胀加起来还要高得多。

预示一个理论不正确的第一个迹象,往往是观测跟预言之间出现了细微差异。但暴胀理论并非如此:观测数据与这一理论20世纪80年代初作出的预言精细吻合。反对暴胀的理由不是它与观测不符,而是这一理论的逻辑基础存在问题。这个理论是否真能起到它所宣称的作用?20世纪80年代初作出的预言,还是我们今天所理解的暴胀模型能够作出的预言吗?有观点认为,两个问题的答案都是否定的。

支持暴胀的第一条论据是,暴胀不可避免。但如果真是这样,那就会得出一个尴尬的推论:坏暴胀要比好暴胀更有可能发生。坏暴胀同样会导致宇宙加速膨胀一段时期,但得到的结果与我们今天观测到的现实并不符合。比方说,温度差异可能会大过了头。暴胀的好坏之分,取决于势能曲线的确切形状,而这个形状又受一个原则上可以取任意数值的参数控制。这个参数只有在一个非常狭窄的范围内取值,暴胀才能产生观测到的温度差异。在一个典型的暴胀模型中,这个参数必须在10–15左右——也就是说,小数点前后得有15个零。如果稍稍放宽一些要求,比如小数点前后只留12个、10个或者8个零,就会导致坏暴胀:会发生同等程度(甚至更剧烈)的加速膨胀,但温度差异会大于实际观测的数据。

如果坏暴胀无法与生命共存,我们就可以不去管它。在这种情况下,就算原则上能够产生这么大的温度差异,我们也永远不可能观察到,因为那样的宇宙里不会有我们(或者任何生命)存在。这种推理思路被称为人择原理(anthropic principle),但是在这里并不适用。更大的温度差异会产生更多的恒星和星系——如果有区别的话,这样的宇宙也该比现在的宇宙更适合生命才对。

不仅坏暴胀要比好暴胀更有可能发生,出现另一种情况的可能性甚至比好坏暴胀加起来都高,那就是不发生暴胀。英国牛津大学的物理学家罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)在20世纪80年代率先提出了这一观点。他把描述气体中原子和分子状态的热力学原理稍加变换,用它来统计暴胀场和引力场可能出现的初始状态。有些初始状态会导致暴胀,继而平滑宇宙,把宇宙变得均匀和平坦。另外一些初始状态则会直接产生一个均匀、平坦的宇宙——不需要经历暴胀。这两组初始状态都很罕见,因此整体上来说,得到一个平坦宇宙是不太可能的。尽管如此,彭罗斯的结论仍然令人震惊:不发生暴胀便直接得到一个平坦宇宙的可能性要远高于发生暴胀——两者相差的倍数达到了10的古戈尔次方!(古戈尔,即googol,是指10100;10的古戈尔次方则是1后面有10100个零。)

另一种方法也得出了类似的结论,具体方法是根据目前的状态,依照已经确定的物理定律,向前倒推宇宙的历史。考虑到今天宇宙整体上平坦和均匀的现状,此前有可能已经发生过的系列事件可以有许多种——换句话说,倒推得到的“历史”并不唯一。2008年,英国剑桥大学的加里·W·吉本斯(Gary W. Gibbons)和加拿大安大略圆周理论物理研究所(Perimeter Institute for Theoretical Physics)的尼尔·G·图罗克(Neil G. Turok)证明,在绝大多数倒推得到的“历史”中,暴胀都无足轻重。这个结论与彭罗斯的观点一致。两者似乎都违背了直觉,因为平坦和均匀的宇宙不太可能出现,而暴胀正是平滑宇宙所需要的一种强有力的机制。但暴胀的这一优势似乎被一个事实完全抵消了,即触发暴胀的初始条件出现的可能性几乎为零。如果把所有因素全都考虑进来,与经历暴胀之后再变得平坦和均匀相比,宇宙现在这种状态不经历暴胀便直接出现的可能性反而更高。

暴胀永恒

暴胀一旦开始就永远不会停止,这意味着暴胀作不出任何预言,因为任何有可能发生的事情都会发生无穷多次。

许多物理学家和天体物理学家觉得,这些纯粹理论上的争辩没有多少说服力,毕竟支持暴胀的证据更令人信服——确切的说,暴胀理论在20世纪80年代初已经明确做出的预言,与今天取得的丰富的宇宙学观测数据是吻合的。观测上的事实胜于任何理论上的雄辩。但这件事情的吊诡之处就在于,20世纪80年代初作出那些预言时人们所依据的基础,是当年对于暴胀如何发挥作用的一种纯朴的理解——那种理解已被证明是错误的。

导致观念发生改变的第一件事,就是人们认识到暴胀是永恒的:一旦开始,就永远不会停止。暴胀的这种让自身永远持续下去的本性,是量子物理结合加速膨胀而得出的直接结果。前文中提到,量子涨落会略微延迟暴胀结束的时间。在那些涨落很小的地方,它们的影响也会很小。但量子涨落是随机的,完全不受任何控制。在空间中,一定会有某些区域出现较大的涨落,导致暴胀的结束时间大幅度延迟。

这种严重拖后腿的区域极为罕见,所以你或许会认为,我们大可以当它们不存在。可惜我们不能,因为这些区域在暴胀。它们还会继续膨胀,短短一瞬间,体积就能超过表现良好、按时结束暴胀的那些区域。结果就是,一大片仍在暴胀的空间“海洋”包围着一座座充斥着炽热物质和辐射的小小“岛屿”。不仅如此,拖后腿的区域里还会滋生出新的拖后腿区域,生成新的物质“岛屿”——每一座都是一个独立完备的宇宙。这个过程会永无止境地持续下去,创造出无穷多个“岛屿”,被无限暴胀的空间所包裹。对于这样一个场景,如果你还不觉得困惑的话,不用担心——还没到时候。真正让人困惑的消息还在后面。

这些“岛屿”并非全都一模一样。量子物理与生俱来的随机本性,必然导致一些“岛屿”物质分布极不均匀,或者形状严重扭曲。它们的不均匀性听起来就像是前文提到的坏暴胀问题,只不过成因不同。坏暴胀之所以发生,是因为控制暴胀场势能曲线形状的参数很可能会太大。而这里的不均匀性则是永恒暴胀和随机量子涨落的结果,与那个参数取什么数值无关。

为了在数量上表述得更加准确,上面那段话里的“一些”,应该替换成“无穷多个”才对。在一个永恒暴胀的宇宙里,会有无穷多个“岛屿”性质跟我们观测到的宇宙相似,但也会有无穷多个“岛屿”跟我们不同。古思的下面这段话,为暴胀的真正结果作了最好的总结:“在一个永恒暴胀的宇宙,任何可能发生的事情都会发生;实际上,它会发生无穷多次。”

那么,我们的宇宙如此均匀和平坦,到底是特例还是定律呢?在一个拥有无限个“岛屿”的宇宙里,这很难说。打一个比方,假设你有一个麻袋,里面装着五角和一块的硬币,数量已知并且有限。在这种情况下,把手伸进麻袋随便抓一枚硬币出来,对于最有可能抓到哪一种硬币,你可以作出一个合理的预言。但是,如果麻袋里的两种硬币有无穷多枚,你就无法预言了。为了尝试评估这两种可能性,你可以给硬币分堆。先在左边放一枚五角硬币,右边放一枚一块硬币,然后再分别放上第二枚五角硬币和第二枚一块硬币,以此类推。这种方法会给你留下一个印象——两种面额的硬币数量是相等的。不过,接下来再尝试另一种分法:先在左边放10枚五角硬币,右边放一枚一块硬币,然后再分别放上10枚五角硬币和一枚一块硬币,以此类推。现在,你又会产生另一个印象——五角硬币的数量是一块硬币的10倍。

用哪种方法数硬币才对?答案是全错。对于无穷多枚硬币,存在无穷多种分法,能够产生无穷多种可能性。因此,根本就没有一种合理的方法来判断更有可能抓到哪一种硬币。同理,在一个永恒暴胀的宇宙里,根本就没有办法去评判哪种“岛屿”更有可能出现。

现在,你应该感到困惑了。如果暴胀意味着任何有可能发生的事情都会发生无穷多次,那么说暴胀作出了某些预言,比如宇宙是均匀的,宇宙中存在尺度不变的差异,这又该如何理解?反过来,如果暴胀理论无法作出能够检验的预言,宇宙学家又怎么能经常跳出来声称暴胀理论与观测相符呢?

屡战屡败

过去25年来,为了解决上述问题,理论学家提出了各种解决方案,但全都以失败而告终。

理论学家不是不清楚这个问题,但他们相信自己能够搞定它,把暴胀还原到20世纪80年代初那种让他们一眼就被吸引住的纯朴状态。许多人现在仍抱有希望,尽管他们跟这个问题已经苦苦缠斗了25年,却连哪怕一种看似合理的解决办法都提不出来。

有人建议,应该尝试构建一些无法永恒的暴胀理论,把无穷多个宇宙扼杀在萌芽之中。但永恒这个性质是暴胀加上量子物理得出的自然结果。为了避免永恒暴胀,宇宙就必须始于一种非常特殊的初始状态,还必须拥有一种特殊形式的暴胀能量,这样才能让暴胀在宇宙各处全部结束,不给量子涨落留下任何重新触发暴胀的机会。但在这样的情况下,暴胀后观测到的宇宙就会对初始状态非常敏感。这就违背了暴胀理论的整个初衷——不管暴涨前宇宙是个什么状态,暴涨后都得是现在这个样子。

另一种策略则假设,类似于我们这个可观测宇宙的“岛屿”是暴胀最有可能得到的结果。这种方法的支持者引入了一个所谓的衡量标准,也就是一套权衡哪些“岛屿”最有可能出现的特殊规则——就好像强制规定,我们从麻袋里掏硬币时,每拿出5个一块的硬币,就必须再拿出3个五角的硬币。额外设置专门的衡量标准,这个想法恰恰等于公开承认,暴胀理论本身什么都解释不了,也什么都预言不了。

更糟的是,理论学家已经提出了许多挺有道理的衡量标准,得出的结论却恰恰相反。体积衡量标准就是一个例子,这种观点认为“岛屿”应该按各自的体积加以权衡。乍一看,这种选择合乎常理,因为暴胀背后隐含着这样一个直觉:为了解释我们观测到的宇宙现状,暴胀必须创造一大片均匀、平坦的空间出来。可惜的是,体积衡量标准失败了。原因在于,这一标准更倾向于拖后腿的区域。考虑以下两类区域:一类是跟我们类似的“岛屿”,另一类是经历了更久暴胀之后形成较晚的区域。由于暴胀时空间呈指数增长,后一种区域占据的总体积要庞大得多。因此,比我们的宇宙更年轻的区域应该要常见得多。按照这种衡量标准,我们甚至不太可能存在。

热衷于寻找衡量标准的理论学家采用了反复尝试的做法,他们不断发明新的衡量标准并加以检验,希望有朝一日能够得出符合预期的答案——即我们的宇宙出现的可能性很大。假设有一天他们成功了,那么接下来,他们就必须再找一个原理来合理解释为什么要用这个标准而不用其他标准,再然后,他们又得用另一个原理来解释为什么前一个原理是对的,如此追溯下去,永无止境。

还有一种策略就是向人择原理求助。尽管前一种策略坚持认为我们生活在一个典型的“岛屿”上,人择原理却恰恰相反,假设我们生活在一个非常不典型的“岛屿”上,只不过这里的环境刚好达到维持生命所必需的最低要求。这种策略声称,更为典型的“岛屿”上无法形成星系或恒星,又或者缺少我们所知生命生存所需的其他必要条件。这样一来,就算典型的“岛屿”占据的空间远远大于类似我们的宇宙,也可以不去管它,因为我们只关心那些人类有可能生存的区域。

可惜,这种策略也行不通,因为我们宇宙中的环境远远超出了维持生命所必需的最低要求——生命并不要求宇宙必须如此平坦、如此均匀、如此尺度不变。更为典型的“岛屿”,比如那些比我们的宇宙更年轻的区域,几乎一样适合生命生存,数量却要大得多。

另起炉灶

把平滑宇宙的过程从大爆炸后提到大爆炸前,就能避免永恒暴胀等的问题,引力波观测将对此作出最终裁决。

考虑到上述情况,经常被人引用的那种说法,即宇宙学观测数据已经证实了暴胀理论的核心预言,充其量是一种误解。准确的说法应该是,观测数据已经证实了我们在1983年之前所理解的那个纯朴的暴胀理论所作的预言,但那个理论并不是今天我们所理解的暴胀理论。那个纯朴的理论假设,在经典物理定律的掌控下,暴胀会得出可以预言的结果。但事实上,暴胀是受量子物理学统治的,任何有可能发生的事情都会发生。如果暴胀理论不能做出任何可靠的预言,那它还有什么意义?

根本的问题在于,拖延暴胀结束时间没有受到惩罚——恰恰相反,拖延越久,反而越占优势。迟迟不让暴胀结束的区域会继续加速膨胀,因此它们一定会占据上风。而在理想的情况下,拖后腿的区域应该膨胀得更慢才对,不膨胀甚至收缩就更好了。这样的话,宇宙的绝大多数空间都会由按时结束平滑过程的区域构成,我们观测到的宇宙也就普普通通,不劳我们费心了。

我和同事提出的一种用来替代暴胀宇宙学的所谓“循环理论”(cyclic theory),恰好就拥有这样的性质。按照循环理论,大爆炸并不是空间和时间的起点,而是由先前的收缩期转向新的膨胀期而发生的一场“反弹”,同时伴随有物质和辐射的创生。这个理论之所以命名为循环,是因为经历万亿年之后,膨胀又会被收缩取代,然后在新一轮反弹中再度膨胀。重点在于,平滑宇宙的过程发生在大爆炸之前,发生在收缩期间。任何拖后腿的区域都会继续收缩,表现良好的区域则会按时反弹开始膨胀,因此拖后腿的区域相对而言就会小很多,可以忽略不计。

在收缩期间平滑宇宙会产生一个可以观测的后果。不论是暴胀理论还是循环理论,在任何平滑宇宙的过程中,量子涨落都会随机产生微小的时空扭曲,并以引力波(gravitational wave)的形式向外传播,这会在宇宙微波背景辐射上留下独特的印记。引力波的振幅与能量密度成正比。暴涨发生时宇宙应该极端致密,而循环理论中的类似过程发生时,宇宙实际上应该是空无一物,因此两种理论预言的那种印记应该会有天壤之别。当然,循环理论还相当年轻,或许有它自己的问题,但它至少证明,不受永恒暴胀一发不可收拾之苦的替代理论并非不可想象。我们的初步研究暗示,循环理论还可以避免前文中提到过的其他问题。

当然,我是把支持和反对暴胀的论据当成是两个极端来介绍的,没有给正反双方留下交叉盘问和仔细比较的机会。2011年1月,美国普林斯顿理论科学中心举办了一次会议专门来讨论这些问题。与会的许多重量级理论学家争辩说,这些问题对暴胀来说只能算是“牙痛”,应该还不足以撼动我们对这个基本概念的信心。而其他理论学家,包括我在内,则主张,这些问题直指暴胀理论的核心,这一理论必须进行大的修改,否则就必须被替换掉。

最终,这个案子还是得由观测数据作出裁决。即将对宇宙微波背景辐射进行的观测将揭露关键证据。多项寻找引力波印记的实验已经在高山山顶、高空气球和人造卫星上展开,未来两三年内应该会得到结果。检测到引力波印记,暴胀就会获得支持;没检测到的话,暴胀就会严重受挫。在后一种情况下,如果暴胀理论还想苟延残喘,宇宙学家就必须假设暴胀场具有非常独特的势能,形状刚好可以抑制引力波——这似乎就太不自然了。许多研究者会被替代理论吸引,例如循环宇宙理论,因为它们本来就预言引力波信号会小到无法被观测到。在我们探寻宇宙何以是现在这个样子、未来又将发生些什么的过程中,这个观测结果的得出将是一个决定性的时刻。

(正文完)

P2图说

泄气的宇宙学?宇宙学家正在重新思考,宇宙是否真的在大爆炸后没多久经历过一场爆发式的急剧膨胀(黄色区域)。

P3右上文字

本文作者

保罗·J·斯坦哈特是美国普林斯顿大学普林斯顿理论科学中心(Princeton Center for Theoretical Science)主任。他是美国科学院院士,由于在暴胀理论上做出过突出贡献,2002年他获得了国际理论物理中心(International Center for Theoretical Physics)颁发的狄拉克奖(P.A.M. Dirac Medal)。斯坦哈特还提出了一种被称为“准晶”(quasicrystal)的新物态。

下文文字

暴胀漏洞

■ 宇宙暴胀已被广泛接受,常被人们当成是已经确定的事实。这一观点是指,宇宙的几何结构和均匀一致都是在最早期的一场急剧膨胀中确定的。

■ 但这一理论的开创者中有许多人,包括本文作者,已经另有想法。随着最初的暴胀理论得到进一步发展,它在逻辑基础上出现了漏洞。

■ 这一理论或许不像人们曾经认为的那样,能够做出明确的观测预言。一场暴胀想要产生今天这样的宇宙,或许必须经历一系列不太可能发生的事情。

■ 这些麻烦是不涉及根本的“牙痛”,还是某种“致命伤”的表面症状,科学家仍在争论。他们提出了多种不同的建议,有些用来修复暴胀,有些则用来替换它。

P4

经典暴胀理论

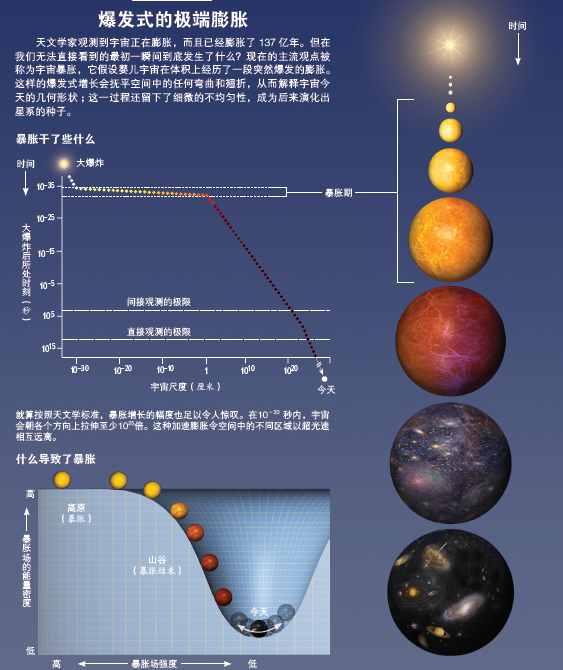

爆发式的极端膨胀

天文学家观测到宇宙正在膨胀,而且已经膨胀了137亿年。但在我们无法直接看到的最初一瞬间,到底发生了什么?现在的主流观点被称为宇宙暴胀,它假设婴儿宇宙在体积上经历了一段突然爆发的膨胀。这样的爆发式增长会抚平空间中的任何弯曲和翘折,从而解释宇宙今天的几何形状;这一过程还留下了细微的不均匀性,成为后来演化出星系的种子。

1、时间

2、暴胀干了些什么 3、时间 4、大爆炸 5、暴胀期

6、大爆炸后所处时刻(秒) 7、间接观测的极限 8、直接观测的极限

9、宇宙尺度(厘米) 10、今天

就算按照天文学标准,暴胀增长的幅度也足以令人惊叹。在10–30 秒内,宇宙会朝各个方向上拉伸至少1025倍。这种加速膨胀令空间中的不同区域以超光速相互远离。

11、什么导致了暴胀

12、高 13、暴胀场的能量密度 14、高原(暴胀) 15、山谷(暴胀结束) 16、今天

17、低 18、高 19、暴胀场强度 20、低

一种类似于磁场的“暴胀场”产生了一种相互排斥的引力,推动空间在短时间内急剧膨胀。为了让这样的暴胀能够发生,这个场的能量密度随场强的变化曲线必须如图中所示的那样,有一个高能的高原和一个低能的山谷。暴胀场的演化就像一个小球滑下山谷。在高原上时,它会施加排斥力。等它滑下山谷,暴胀就结束了。

今天我们观测到的全部宇宙空间,在暴胀开始时只有一个原子大小的千万亿分之一。在暴胀期间,它增长到了五角硬币大小。在随后的百亿年里,空间仍在继续膨胀,步伐却要成熟稳健得多,让星系之类的结构得以形成。(这幅示意图并未按比例绘制。)

P5左下图

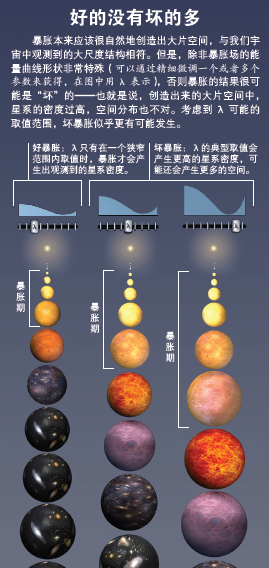

问题1:坏暴胀

好的没有坏的多

暴胀本来应该很自然地创造出大片空间,与我们宇宙中观测到的大尺度结构相符。但是,除非暴胀场的能量曲线形状非常特殊(可以通过精细微调一个或者多个参数来获得,在图中用λ表示),否则暴胀的结果很可能是“坏”的——也就是说,创造出来的大片空间中,星系的密度过高,空间分布也不对。考虑到λ可能的取值范围,坏暴胀似乎更有可能发生。

1、好暴胀:λ只有在一个狭窄范围内取值时,暴胀才会产生出观测到的星系密度。

2、坏暴胀:λ的典型取值会产生更高的星系密度,可能还会产生更多的空间。

3、暴胀期

P6右上图

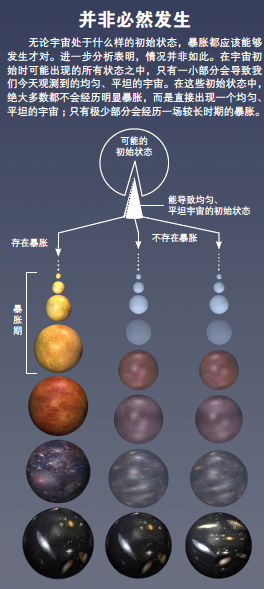

问题2:初始条件

并非必然发生

无论宇宙处于什么样的初始状态,暴胀都应该能够发生才对。进一步的分析表明,情况并非如此。在宇宙初始时可能出现的所有状态之中,只有一小部分会导致我们今天观测到的均匀、平坦的宇宙。在这些初始状态中,绝大多数都不会经历明显暴胀,而是直接出现一个均匀、平坦的宇宙;只有极少部分会经历一场较长时期的暴胀。

1、 可能的初始状态 2、能导致均匀、平坦宇宙的初始状态 3、存在暴胀 4、不存在暴胀 5、暴胀期

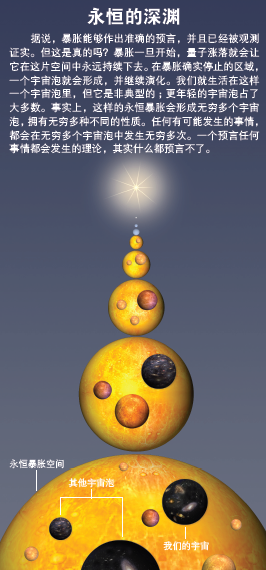

P7右上图

问题3:永恒暴胀

永恒的深渊

据说,暴胀能够作出准确的预言,并且已经被观测证实。但这是真的吗?暴胀一旦开始,量子涨落就会让它在这片空间中永远持续下去。在暴胀确实停止的区域,一个宇宙泡就会形成,并继续演化。我们就生活在这样一个宇宙泡里,但它是非典型的;更年轻的宇宙泡占了大多数。事实上,这样的永恒暴胀会形成无穷多个宇宙泡,拥有无穷多种不同的性质。任何有可能发生的事情,都会在无穷多个宇宙泡中发生无穷多次。一个预言任何事情都会发生的理论,其实什么都预言不了。

1、永恒暴胀空间 2、其他宇宙泡 3、我们的宇宙

请 登录 发表评论