转基因复活美洲板栗

一种外来的真菌几乎将北美洲广袤的板栗森林悉数摧毁,现在,基因工程能让它们起死回生。

撰文 威廉·鲍威尔(William Powell)

翻译 郑奕宸

这些种子可能携带一种叫做寄生隐丛赤壳菌(Cryphonectria parasitica)的致病性真菌的孢子。亚洲的板栗树已经进化出了对这种真菌的抵抗性,而它们的美洲“亲戚”却对此毫无招架之力。寄生隐丛赤壳菌能在树皮上引起一圈圈凹陷的溃疡(死亡的植物组织形成的凹陷),切断树根与枝叶之间传送水分和养分的通道,轻易地将受到感染的板栗树“扼死”。短短50年内,寄生隐丛赤壳菌就杀死了超过30亿株美洲板栗树。

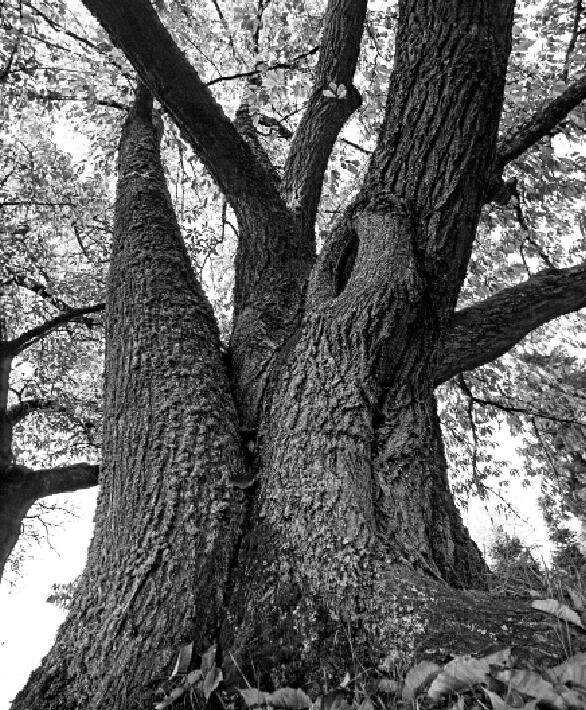

20世纪初之前,美国东部和加拿大部分地区的落叶林(落叶林中的大部分树木会在秋季落叶)里,有25%的硬木树都是美洲板栗树;而如今,那里只剩下寥寥无几的成年板栗树,以及成百万的树木残桩。这些“活死树”时不时会长出些新枝桠,但其中的大部分都只能活上十多年,在产出种子前就会被真菌再次消灭。

全盛时期的美洲板栗树,曾是生态系统中的关键物种,对周围多种生物的健康均起到了至关重要的作用。各种鸟类、昆虫和小型哺乳类在美洲板栗树的枝条上做窝、向树皮里打洞,个大且营养丰富的板栗亦曾是熊、鹿、火鸡、冠蓝鸦、松鼠等动物的食物。随着大量成年板栗树的消失,野生动物的种群规模缩水,种类也减少了。橡树代替了板栗树在森林中的位置,却无法供养那么多动物,因为橡果的营养价值只有板栗的一半。并且,板栗树的花期比霜冻期晚,因此能躲过寒冷对娇嫩花蕾的破坏,这也是从前树林里的板栗,要比现在的橡果更多的原因之一。

美洲板栗树也具有巨大的经济价值。板栗既可以食用,也可用来生产乙醇燃料;它生长迅速、木质坚硬、木纹笔直,且不易腐烂,还是上好木料的来源。实际上,如果板栗树仍然大量存在,板栗木就能取代压制木材,成为制造大部分甲板的原料。压制木材常常含有重金属和其他防腐剂,如果扩散到土壤和食物中,将对环境和人体健康产生威胁。最后,美洲板栗树特别受人喜爱,它的名字在诗歌、歌曲、书籍中广为流传,全美各地也有许多用它命名的道路、学校、宾馆和公园。

对大多数人来说,美洲板栗已经渐渐成为一段遥远的记忆。然而,我们并非只能眼睁睁地看着这样的事情发生。积累了数十年的研究成果告诉我们,科学可以将美洲板栗树,以及它曾提供给人类和野生动物的所有资源,带回我们身边。在与板栗疫病进行了长达一个世纪的徒劳对抗后,我们现在找到了两种初见成效的方法。第一是一种古老的园艺技术——杂交:首先用体型小得多,并且具有真菌抗性的中国板栗树与美洲板栗树杂交,再尽可能地将杂交种与其他美洲板栗树进行“回交”。研究人员希望能用这种方法,培养出既带有抗病基因,又具有美洲特点的板栗树。但是,回交育种法不仅不够准确,而且需要栽种数以千计的树木,进行很多代的杂交和选择,才能找到用于重建的树苗。

有鉴于此,我和同事都将精力集中在第二个方案上,即通过远比传统育种更加精准的方法,改变板栗树的DNA,这样或许能更快地获得具有更强抗真菌作用的树种。我们从小麦、中国板栗树和其他植物中借取基因,插入美洲板栗的基因组中,培养出了数百棵转基因美洲板栗树。其中一些树木防御寄生隐丛赤壳菌的能力,丝毫不逊色于它们的亚洲“亲戚”。如果这些树种通过美国农业部、美国环境保护局和美国食品及药品管理局的审批(这在5年之后就可能实现),就将成为第一批用于在原生环境中重建关键物种的转基因生物。

与其他试图用基因工程和相关生物技术拯救濒危物种,或者复活灭绝生物——例如复活旅鸽 (passenger pigeon)、袋狼(thylacine)和猛犸象(mammoth)——的项目相比,重建美洲板栗树只面临寥寥可数的障碍,益处也更加明显。和克隆猛犸象、鸽子相比,树不需要代孕母亲、不需要哺育,也不用培养它们的社会化技能。而且,作为一个能为其他多种生物提供家园的大型物种,美洲板栗树对森林健康的帮助,比任何其他动物都要大。

复兴的种子

和今天许多美国成年人一样,我小时候对板栗树的所有了解,都只来自一首著名的圣诞歌曲。然而,当我1983年成为犹他州立大学植物病理学家尼尔·范阿尔芬(Neal Van Alfen)门下的研究生时,便开始深深喜欢上这种高大美丽的板栗树,并对它因深陷异域病魔之掌(或者用“菌丝的手指”来形容更加合适)而几近灭绝的悲惨遭遇,感到极大的同情。

1989年,当我来到纽约州立大学环境科学与林业学院时,美洲板栗树基金会(American Chestnut Foundation)的斯坦·维尔斯格(Stan Wirsig)给了我和同事查尔斯·梅纳德(Charles Maynard)一个提案。他想用一个以基因工程为主的重建项目,作为基金会正在进行的板栗树杂交项目的补充。基因工程是当时的前沿技术,可以更快、更精准地培育抗菌的美洲板栗树。我的任务之一,是找到一个可以让树木抵抗寄生隐丛赤壳菌的基因,而梅纳德和佐治亚大学的斯科特·梅克莱(Scott Merkle),则负责研究将基因转入板栗树的胚胎(快速分裂、最终发育成树木的小细胞团)。如果一切顺利,这些树苗就能长成抗真菌的强壮大树。

那时候,还没有人尝试过用基因工程技术对抗危害树木的致病真菌。但是,我们对如何开展这项研究,早有了一些头绪。在此之前的数年间,关于寄生隐丛赤壳菌如何破坏板栗树,研究人员已经发现了一些重要细节。这种病菌会长出一种叫做菌丝扇(mycelial fan)的羽状点阵式组织,分泌草酸,腐蚀树皮,为真菌的入侵提供空间。当真菌突入树木内部后,就会长出包围整个树干的溃疡。

一开始,我们将焦点放在了如何削弱菌丝扇上。我们知道,很多动植物的免疫系统中都有名叫抗微生物肽(antimicrobial peptides,AMP)的氨基酸短链,可以扰乱真菌细胞的生长。我们以非洲爪蟾(African clawed frog)的抗微生物肽基因为原型,从头制造出了全新的抗微生物肽基因,这种基因的产物可以对抗寄生隐丛赤壳菌。我们希望板栗树能够产生(哪怕少量)的抗微生物肽,使菌丝扇松弛,降低其侵入性。然而,这种短肽的不稳定性是出了名的,因此,我们需要一个备用方案。

就在那段时间,一位名叫金·卡梅伦(Kim Cameron)的研究生带着一本书来到我的办公室。这本书集中介绍了发表在最近一次美国植物生物学家学会(American Society of Plant Biologists)年会上的很多研究。当我读到彼时同在得克萨斯理工大学的乌塞马·扎格莫特(Ousama Zaghmout)和兰迪·艾伦(Randy Allen)的一项研究时,突然灵光一现。他们报道了一个编码草酸氧化酶(oxalate oxidase)的小麦基因OXO,正好可以分解寄生隐丛赤壳菌制造的腐蚀性物质。更妙的是,两位研究人员已经找到了将这一基因转入其他植物的方法。他们先把基因转入土壤农杆菌(Agrobacterium)——这种细菌能将DNA注入植物细胞的“指挥中心”,再用细菌去接触植物。由此诞生的转基因植物,能够抵御核盘菌(Sclerotinia sclerotorum)——一种释放酸性物质的真菌。说不定,我们也能用类似的方法改造美洲板栗树。

然而那时,我们还不能测试以上任一种方法对于板栗树的效果,因为我们还不知道如何在实验室里培育这些性情挑剔的板栗树。因此,我们决定先在另一种植物上检验这一原理是否可行。杂交白杨树是一种研究得较为透彻,并且经常用于实验研究的树种。纽约州立大学环境科学与林业学院彼时的一名研究生梁海英(Haiying Liang,音)将OXO和我们的AMP基因导入杂交白杨树,当树苗长到一定程度后,再用花叶壳针孢(Septoria musiva)感染转基因的杂交白杨树。这种真菌能产生大量草酸,使杂交白杨树的叶片长出斑点,患上溃疡性疾病。相对而言,大部分转基因树木都保持了健康。我们运用基因工程方法,成功地让树木获得了抵抗真菌的能力。现在,我们只需要将树木换成美洲板栗,将敌人换成寄生隐丛赤壳菌。

在梁海英进行白杨树实验的同时,学院里的另一名研究生琳达·麦圭根(Linda McGuigan)则在努力研究,如何在实验室中,将一个板栗胚胎培养成板栗树。有些植物——像胡萝卜和牵牛花,非常易于实验室培养。只要有足够的水、营养物质和植物激素,即便是一小块叶片,也能长出新芽与新根。美洲板栗树就没这么配合了。麦圭根以前辈的成果为基础,花了两年半时间,研究如何用土壤农杆菌把小麦基因转入板栗树胚胎,再在实验室中把它们培养到“青年期”。通常,从树上落下的板栗种子会用它坚硬的外壳保护里面的板栗树胚胎,迅速成长的胚胎最终会把根伸出种子,深入土壤,将芽推向阳光。麦圭根学会了通过控制光照、湿度和温度来模拟自然情况下板栗种子内部的环境,并且针对小树苗的各个成长阶段,为其搭配不同的植物激素,促进根和芽的发育。

2006年,我们终于在专门划出的实验森林里,成功种出了第一批转基因美洲板栗树。板栗树至少需要生长2~3年,才能接受致病真菌的检验。我们把OXO基因和一个启动子(一种基因开关,可以控制细胞读取基因指令的频率)连在一起,只允许植物的部分组织制造草酸氧化酶。我们希望,由此产生的低浓度草酸氧化酶既足以对抗真菌,又不会造成任何不必要的副作用。可惜的是,我们想错了。第一批转基因树种不能抵抗真菌,它们枯死的速度是比原种稍慢一些,但最终还是败给了疫病。

到了2012年,我们为OXO基因设计出了一个新的启动子,造出的新树种能产生比之前多得多的草酸氧化酶。这一次我们成功了!这些树木抵抗疫病的能力,几乎与自然进化出抗病机制的中国板栗树相差无几。我们还发明了一种方法,可以用只有几个月大的板栗树叶测试树苗的抗病能力,这样就不必非得等它们长上3年,才能验证我们的实验是否成功。我们在叶子上切一道小口,然后用真菌将其感染,等待伤口附近出现一圈坏死组织:坏死的区域越小,说明树的抗病能力越强。2013年,我们种下了一批最新的树苗,这些树的所有组织都能产生草酸氧化酶,它们均表现出了比中国板栗树更好的抗病能力。虽然,我们还得等到树苗长大以后,才能证实这一结果,但至少现在看来,我们向小麦“借”来的基因,表现已经超乎我们的预期。

常常有人问我们,为什么不干脆找出中国板栗树的抗菌基因,用它们来代替小麦的基因呢?当我们刚开始这一研究时,还没有人透彻地研究过中国板栗树的基因组。板栗树的抗病性状非常复杂,要找出这一性状背后的众多基因,需要耗费难以估量的时间和资源。板栗树的抗病能力是这些基因共同作用的结果,任何一个单独的基因,很可能都毫无防御作用。

不过,时至今日,科学家已经找到了27个可能与中国板栗树的抗病能力有关的基因。这一结果,是在森林健康倡议(Forest Health Initiative)的组织之下,由纽约州立大学环境科学与林业学院、佐治亚大学、克莱门森大学、宾夕法尼亚州立大学、美国农业部林务局、北卡罗来纳州立大学、康涅狄格州农业试验站和美洲板栗树基金会通力合作完成的。目前看来,其中的两个基因,都能单独赋予板栗树中等程度的抗病能力,研究人员尚在对其他候选基因进行测试。佐治亚大学的约瑟夫·奈恩(Joseph Nairn)还给了我们另外两个基因以供测试,一个是一种葡萄酶基因,有助于植株合成对真菌有毒性作用的白藜芦醇(resveratrol);另一个基因来自辣椒,可以编码阻止真菌细胞生长的抗微生物肽。

我们的终极目标,是用各种功能不同的基因,武装美洲板栗树,增强其抗病能力,因为这样一来,就算真菌进化出了对抗其中一种防御手段的武器,板栗树的重建工程也不会徒劳无功。

开创先河

今天,超过1 000株转基因板栗树正在试验田里生长,这些试验田大多位于纽约州。美洲板栗树的重建工程需要迈过的下一个门槛,与美国政府的管理流程有关。在我们将树苗栽种进森林之前,美国食品及药品管理局、美国农业部和美国环境保护局需要确认,与普通树种相比,这些经过遗传改造的板栗树没有任何意料之外的差别。转基因树种与杂交树种之间存在巨大的差别:杂交树种带有大量的中国板栗树DNA,而我们的转基因树种,只带有为数不多的几个新基因。初步的测试表明,和普通板栗树的树根一样,转基因板栗树的树根也能和同样的有益真菌建立共生关系,两者所能荫庇的小型植物族群也差不多。并且,普通板栗树与转基因板栗树可以吸引相同种类的昆虫,所结板栗的营养成分也没有区别。

一旦上述测试全部完成,我们就能向美国食品及药品管理局、美国农业部和美国环境保护局提出申请,希望能获得与转基因农作物同等的“通行证”。然而,在普通的监管流程中,美洲板栗树会创造一个新的两难问题:我们并非是为了金钱回报,才在耕地上种植转基因作物,而是为重建生态,构建了这一种非营利性的转基因生物。与研究含维生素A前体的“黄金大米”的科学家们一样,我们的动力来自公益事业——还有森林的健康。美国环境保护局通常会为种子公司颁发售卖转基因种子的执照,但我们属于特殊情况,我们中间没有人可以拿到执照,我们也没有任何商品可以出售。现在,我们尚不清楚监管部门会颁给我们何种许可,但我们决心成为一个先例。

我们要通过的最后一关,是获得公众的接受。令人倍感鼓舞的是,很多代表性的反转人士,都对转基因美洲板栗树网开一面。他们中的一些人认为,由于原本就是人类导致了板栗树的衰亡,人类也有责任解决这个问题;另一些人则是因为我们的非营利性,以及我们不会为这些树申请专利而接纳了我们。

很多人也高兴地发现,重建美洲板栗树所带来的环境风险,小到可以忽略不计。转基因板栗树几乎不可能通过花粉,把新的基因带到其他植物身上。一种树的花粉只能给它的同类,或亲缘关系非常接近的物种受精。在美洲板栗树的自然分布区域的北部,它们没有任何亲缘较近的物种;而在南部,美洲板栗树偶尔会和锥栗(chinquapin)杂交。然而,锥栗也会受到寄生隐丛赤壳菌的侵害,如果能让它们也获得对真菌的抵抗力,未尝不是一件好事。理想的情况是,一些转基因板栗树的花粉,能够扩散到一部分尚能勉强开花的美洲板栗残木上,尽可能拯救其原有的基因多样性。如果这些残树能够被救活,它们或许能繁衍出一个抗病的板栗种群,几个世纪之后,或许就能重现东部森林中这一关键物种昔日的繁荣。

在生物多样性众多的敌人之中,并非只有板栗疫病可以用基因工程来铲除。我们正在失去许多抗击外来病害的阵地。造成这些病害的元凶包括铁杉球蚜(hemlock woolly adelgid)——一种吸取铁杉树液的虫子,还有白蜡窄吉丁(emerald ash borer)——一种金属绿色的甲虫,它的幼虫会在白蜡树皮底下打洞,以及导致橡树猝死、核桃千溃疡病(walnut thousand cankers disease)等的病原菌。如果想在这场战争中反败为胜,我们必须尽快采取行动。

在大部分情况下,用传统育种技术改变现状,效果实在是太慢了。如今,我们比以往任何时候都需要基因工程技术,来维持森林的多样性和健康。

我们需要努力数百年,才能使美洲板栗树重登当年森林之王的宝座。当转基因板栗树通过监管审批,获得民众支持之后,我们就可以开始在复垦地实施重建计划。在森林健康倡议和杜克能源公司(Duke Energy)的帮助下,我们已经在矿区复垦地划出试验区,开始种植树苗了。除此之外,废弃农地,以及曾经栽种过大量板栗树的地区也是较好的试验地。有些人可能也想在自家庭院里,种植这些具有符号性质的树木。中国有句古话说得好,“前人栽树,后人乘凉”——对于美洲板栗树而言,我们就应当做这样的“前人”。

本文译者 郑奕宸是美国休斯敦大学生物与生物化学系生态与进化生物学专业博士研究生,主要研究方向是用生物信息学方法研究进化史。

请 登录 发表评论