一个年轻人悄悄穿过走廊,溜进大门,扫了一眼房间,拉开抽屉,抓起里面的手表放进自己的口袋,然后匆匆离开。

有60多人完成了类似的任务,其中一半人拿走了手表,另一半偷走了戒指。美国得克萨斯大学西南医学中心的精神病学家F·安德鲁·科泽尔(F. Andrew Kozel)及其同事,专门给这些“窃贼”发布了“悬赏令”:谁能在他们面前成功隐瞒自己偷走了什么东西,就能获得一笔奖金。这些科学家打算深入“窃贼”的大脑,寻找谎言的蛛丝马迹。

科泽尔和同事借助功能性磁共振成像(fMRI)扫描了这些自愿者的大脑,这种方法可以测量不同脑区的神经活动。在扫描过程中,受试者要回答一些关于偷窃的问题,比如“你有没有偷手表”或者“你有没有偷戒指”。研究人员还会询问一些不相干的是非题和一些有关轻微不法行为的问题。每个参与者都可以否认自己“偷”过这两样东西——其中一种说法当然是在实话实说,另一种说法就必须撒谎来隐瞒真相(假设这些自愿者都诚实地回答其余无关问题)。

科泽尔和他的研究小组先找到了说真话和说谎话时神经活动的典型模式。接着,研究人员根据他们发现的这种神经活动模式,来判断受试者“偷”的是手表还是戒指。这项研究首次将fMRI运用于个人测谎,准确率达到90%。

fMRI的这种应用,代表了测谎技术的最高水平。据我们所知,大脑中并没有哪块区域特别擅长说谎。但是,研究人员已经发现,会被撒谎激活的大脑区域涉及抑制信息和解决冲突——比如描述事实的冲动与隐瞒真相的意愿之间发生的冲突。使用fMRI,再配合巧妙的询问策略,可能会成为一种更好的测谎方法。确切地说,不管一个人如何想要隐瞒事实,这种方法都可以挖出真相。

提高测谎能力大有用处,比如用来破案,甚至还能查出潜伏在军队中的间谍。此外,弄清楚说谎时的神经回路,或许还能帮助医生更好地了解、诊断、治疗某些以说谎成性为显著症状的失调症,比如反社会型人格障碍(antisocial personality disorder)和物质依赖症(substance dependence)。

询问真相

事实上,人人都会说谎。从某种程度上说,虚构编造的能力对正常的社会交往和健康心理状态的维持十分重要。然而,执法部门和公司雇主经常想弄清别人是否在撒谎——不管他或她是要掩盖某项罪行,还是只想让自己看起来表现更好一点。

普通人和心理学家一样,都在寻找撒谎表现在举止行为上的线索,比如迟疑、口误频频、面带尴尬或者目光游移等。然而,这些迹象并不能可靠地识别谎言。只靠观察,我们无法将虚构编造的产物跟事实区别开来。每次测谎的正确率只有45%~60%,比瞎猜好不了多少。

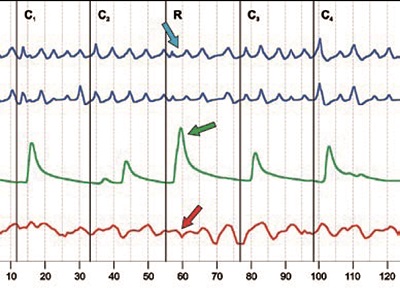

在语言、行为或生理方面,研究人员也没有找到任何能够确切标明撒谎的特殊线索。匹诺曹撒谎时鼻子会变长,但泄露人类撒谎意图的种种迹象不会如此明确。为了记录这些不甚明确的信号,心理学家威廉·莫尔顿·马斯顿(William Moulton Marston)于20世纪初发明了首个多道生理记录仪(polygraph),它还有一个更通俗的名字——测谎仪。测谎仪测量受试者的生理活动,或许能够帮助检测人员从受试者对问题和陈述的反应中找出真相。这种设备会记录心率骤降、血压陡增、呼吸减缓、出汗增多等生理现象,每一种生理信号都会在打印输出的结果上留下一条独特的曲线(参见右图)。

测谎仪记录的情绪及外周神经系统的兴奋,并不是撒谎特有的现象。因此,测谎仪发现的生理现象不一定表明受试者在撒谎,也可能是因为受试者与机器相连、被追问各种问题而产生的恐惧或者焦虑。为了尽可能减少误判,研究人员设计了提问策略,除了询问直接涉及案情的问题以外,还增加了一些与案件完全无关的问题,来比较受试者对这两类问题的反应。

这种策略被称为对照问题测试法(Control Question Test)。检测人员会直接询问受试者是否涉及犯罪(“这案子是你干的吧?”),还会询问涉及过去轻微过失行为的对照问题(比如“是不是曾经交通违章”、“有没有对父母撒过谎”),再把受试者的不同反应进行对比。在测谎前的交谈中,检测人员让受试者相信,这些对照问题是他们是否诚实的重要指标。因此,如果受试者为了保持形象而在这些问题上撒谎,会引发强烈的生理反应。理论上,犯案者对涉案质询的反应,应该比对照问题更强烈。相反,无辜的人在被问到是否参与犯罪时,反应就不会那么强烈,因为他们能够问心无愧地予以否认。这样一来,测谎仪测试的结果就应该指出受试者是有罪还是无辜,并间接识破犯罪者企图隐瞒自己罪行的谎言。

犯罪内情

然而,上述策略并不完美。与对照问题测试法配合使用时,测谎仪在无辜者身上测到的反应模式,也可能与犯罪者非常相似——而实际上,他或她只是在担心受到犯罪指控。一些研究人员说,这种测谎方法把无辜的人误判为罪犯的几率高达30%。相反,如果罪犯能够保持冷静,也有可能在测试中蒙混过关,成功掩饰谎言。

美国明尼苏达大学已故的心理学家戴维·T·莱肯(David T. Lykken)发展出了另一种提问策略。这种方法不会直接用是否参与犯罪的问题来刺激嫌疑人,从而减轻那些不必要的焦虑。莱肯的犯罪知识测试法(Guilty Knowledge Test)不会询问“你有没有偷表”之类的问题,而是用犯罪案件的细节信息来试探受试者的反应。这些题目会提供几个备选答案,其中一个是只有调查人员和罪犯才知道的信息。比如针对本文开头描述的那起“案件”,就可以这么询问:“小偷是在哪里发现手表的?是在(a)桌上、(b)珠宝箱里、(c)抽屉里,还是在(d)购物袋里?”测谎仪会记录并比对受试者听到这些备选答案时的生理反应。

如果接受测谎的人对正确答案(“抽屉里”)的反应总是不同于其他选项,他就知道案件内情,意味着有罪。相反,无辜的人对这些答案的反应应该没有区别。犯罪知识测试法的判断依据,不是受试者的做贼心虚,而是他或她对犯罪细节的了解,这是很难掩饰的。这种方法能够揭穿受试者隐瞒自己了解犯罪细节的谎言,准确率高达80%~90%。而且,这种方法错误冤枉无辜者的可能性只有不到10%,远远低于对照问题测试法。

在实际操作时,犯罪知识测试法要求调查人员知道案件的多项细节,不至于只依据一两项异常反应就得出结论。此外,调查人员还必须保证公众对这些细节并不知情,否则无辜嫌疑人也可能会从并无偏向的选项中辨认出事实,使生理反应变得跟真正的罪犯差不多。

但是,除了尝试改善诸如此类的审讯程序外,许多科学家还在寻求更为精确的生理测谎方法。特别是心理学家,他们正试图描绘出大脑中的谎言“指纹”。毕竟,撒谎是一种认知行为,理应在提供撒谎能力的神经“硬件”中留下踪迹。

最早用来描述大脑“指纹”的方法,是在受试者的头部接上电极,用脑电图记录他或她的脑电波。如果受试者认出某种熟悉的东西,一种被称为P300的典型脑电波就会出现——这可能表明他或她了解案件内情,但不一定意味着此人有罪。

谎言模式

最近,研究人员开始运用先进的大脑扫描技术来寻找标明谎言的神经图像。美国宾夕法尼亚大学的精神病学家丹尼尔·D·朗格勒本(Daniel D. Langleben)及其同事2002年公布的一项研究,是将fMRI引入测谎领域的首批尝试之一。这些研究人员向18名受试者每人发一张扑克牌,让他们藏进口袋,并在接受脑部扫描时谎称拿到的不是这张牌。这些受试者还被要求,在问到有没有拿其他牌时必须说真话。

这些科学家注意到,受试者说假话时,他或她头顶上的某条带状脑组织和前扣带(anterior cingulate)会突然出现剧烈活动,前者涉及运动控制和感觉反馈,后者负责执行“察觉可能导致错误的矛盾”之类的认识任务。朗格勒本小组认为,这种神经反应模式反映了说谎时产生的思维冲突,以及隐匿真相对运动控制提出的更严格要求。这些研究者宣称,对真相的这种抑制也许是故意说谎的基本组成部分。由于撒谎时没有任何脑区的活动水平出现下降,这些研究人员得出结论说,事实真相是最基本的认知状态。

其他几项研究也发现了不诚实与前扣带活跃之间的类似关联。在前面提到的2005年的那项研究中,科泽尔和同事证明,他们可以用该区域和其他脑区的大脑活动模式,判定受试者“偷”的是手表还是戒指。这些科学家提出理论认为,前扣带会监测对一个问题的错误回答和欺骗性反应,然后刺激其他前额脑区产生谎言。能够在大脑中识别出谎言标记还暗示,大脑成像或许能够在法庭及其他应用领域起到测谎仪的作用。

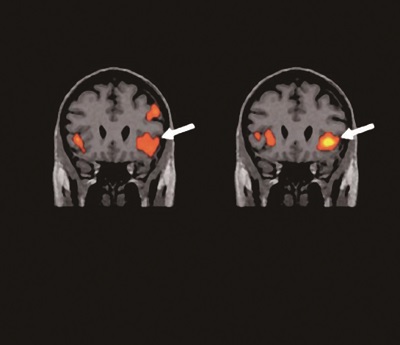

在一项发表于2007年的研究中,我和德国美因茨大学的同事们发现了前额脑区在隐瞒信息中发挥作用的新证据。我们让14名男子在3个装有钱和一张扑克牌的信封中挑一个偷偷藏好,再让这些人躺在磁共振扫描仪中,对他们进行犯罪知识测试,题目显示的图片中包含信封里的物品和许多其他东西。此外,我们还记录了皮肤电导率,希望确定涉及隐瞒信息的大脑区域的活动,是否与回答涉及案件细节问题时的汗腺反应有联系。

和我们预期的一样,受试者看到他们想要隐瞒的信息时,皮肤电导率会比看其他物品时有所增高。在对记忆力和注意力起关键作用的大脑前额叶,部分脑区的活动水平同样有所增高(参见右上图)。显然,我们的自愿者认出了这些秘密信息,并且发动其余的大脑资源来掩饰他们知道此事。实际上,我们发现,额下脑区和右前脑岛(right anterior insula,负责将身体状态翻译为情绪表达)的活动水平与汗腺的出汗效率完全同步,足以证明大脑和皮肤的反应均能出卖谎言。

回到现实

然而,在现实生活情境中(比如执法过程中)利用脑成像检测谎言,仍然存在很多问题。比如说,对这项技术的测试都是在正常成年人身上完成的,他们的大脑或许和惯犯的大脑存在明显区别。已经有研究表明,反社会型人格障碍患者的大脑额叶可能存在损伤。由于有这种差异,极端反社会的人、精神变态的人,或者单单只是撒谎高手,都有可能抑制神经对“内幕消息”的反应,从而骗过脑成像测谎仪。

另一点明显区别在于,在实验环境中被发现撒谎也不会有什么严重后果,毕竟受试者一般是被要求说谎的。而在现实生活中,人们撒谎是为了避免严重的社交、情感或财产影响,因此实验研究记录到的脑活动不一定会在现实生活场景中出现。

记录脑活动的fMRI也比生理测谎仪昂贵得多,而且我们尚不清楚新技术是否真的比传统测谎技术更敏感、更准确。唯一能够肯定的是,测谎仪和fMRI都无法确凿无疑地辨认出撒谎特有的反应,因此无法百分之百地判定受试者是否有罪。尽管如此,研究人员最终或许仍有希望找到脑成像与身体信号的某种组合,能够比现有方法更准确地识别谎言。

请 登录 发表评论