暗黑天体扭曲银河

撰文 利奥·布利茨(Leo Blitz)

翻译 Kingmagic

天文学界认识到暗物质在宇宙中的重要性是一个缓慢的过程,但就我个人而言,这一认识却出现于刹那之间。

1978年,我在加利福尼亚大学伯克利分校做博士后。当时,我所做的第一个研究项目就是测量银河系银盘外围那些孕育恒星的巨大分子云的角速度。我采用了当时最为精准的方法来进行测量,得到结果后,就跑到天文系的休息室里,把观察结果标注到坐标图上。这时,两位天文学大牛徐遐生(Frank Shu)和伊万·金(Ivan King)碰巧经过休息室,于是他们站在旁边,看我在图上标出银河系最外层星云的角速度。等我把数据标注完成,呈现在我们眼前的坐标图清楚地表明,银河系充满了暗物质,尤其在边缘区域。我们三个坐在一起,抓耳挠腮,推测暗物质到底是什么东西,结果我们想出来的所有可能都很快被证明是错误的。

天文学界认识到暗物质在宇宙中的重要性是一个缓慢的过程,但就我个人而言,这一认识却出现于刹那之间。

1978年,我在加利福尼亚大学伯克利分校做博士后。当时,我所做的第一个研究项目就是测量银河系银盘外围那些孕育恒星的巨大分子云的角速度。我采用了当时最为精准的方法来进行测量,得到结果后,就跑到天文系的休息室里,把观察结果标注到坐标图上。这时,两位天文学大牛徐遐生(Frank Shu)和伊万·金(Ivan King)碰巧经过休息室,于是他们站在旁边,看我在图上标出银河系最外层星云的角速度。等我把数据标注完成,呈现在我们眼前的坐标图清楚地表明,银河系充满了暗物质,尤其在边缘区域。我们三个坐在一起,抓耳挠腮,推测暗物质到底是什么东西,结果我们想出来的所有可能都很快被证明是错误的。

除了我的研究之外,在上世纪七八十年代,还有很多研究都使天文学家不得不得出这样的结论:暗物质,一种既不发光也不吸收光,只通过引力作用现身的神秘物质,它不仅存在,而且是构成宇宙的主要成分。威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)的测量结果证实,宇宙中暗物质的质量超过普通物质(质子、中子、电子等)的5倍。时至今日,暗物质仍一如既往的神秘,科学家对它的猜测也是五花八门——最保守的假设是,暗物质由一种还未被粒子加速器发现的奇异粒子组成;而最前卫的解释是,牛顿引力理论和爱因斯坦的广义相对论是错误的,或者说,至少需要一些修正。

无论暗物质的本质是什么,它已经为我们提供了线索,去解开银河系中一些困惑科学家已久的谜题,让我们弄清楚银河系为何会具有现在这些特征。

早在半个多世纪前,天文学家就观察到,银河系外围非常扭曲,就像一张被火烧过的塑料唱片。但是,他们一直未能通过合适的模型来解释这种扭曲,直到将暗物质的影响考虑进来之后,这种尝试才得以成功。

另外,基于对暗物质的现有认识,科学家就星系的形成过程进行了计算机模拟,结果表明,银河系周围应该环绕着数百乃至上千个伴星系(satellite galaxies),但目前的天文观测只找到大概20多个,其间的差异让我们怀疑此前对暗物质属性的猜测是否正确。不过近年来,几个天文研究小组在银河系周围发现大量矮星系(dwarf satellites),缩小了理论与观测间的鸿沟。这些新识别出来的矮星系不仅有助于弄清此前一直很神秘的星系结构,也许还会更新我们手中的宇宙物质清单。

扭曲的线索

要读懂暗物质向我们透露的银河系相关信息,首先要对银河系的构成与运作有个整体概念。银河系中的普通物质以恒星和星云为主,它们构成银河系的四个基本结构:薄薄的银盘(disk,银盘包含了风车状的旋臂,太阳也处于银盘之中),一个致密的核心(nucleus,还有一个超大质量黑洞寓身其中),核心周围一个名为星系棒(bar)的长条状隆起,以及将上述三者包裹起来的、由古老恒星和星团构成的球形星系“晕”(halo)。

暗物质则有完全不同的分布,尽管我们看不到它们,但我们可以通过恒星和星云旋转的角速度来推测暗物质的所在,因为它们能通过引力作用,影响到可见的普通物质。分析表明,暗物质在银河系中的分布近似球形,远远延伸到星系晕之外;在球形分布区域的中心,暗物质的密度最高,向外逐渐递减,递减规律是其密度大致与其距球心远近(半径)的平方成反比关系。这种分布模式是天文学所谓阶梯式合并(hierarchical merging)的结果——早期宇宙中,小星系通过相互融合形成更大的星系,比如我们的银河系。

长期以来,天文学家对银河系中暗物质的分布仅有上述简单图像,即一个由未知物质构成的、无内部结构的巨大球体。但过去几年间,我们设法发掘出更多的细节,显示出暗物质远比我们设想的有趣。各种线索都指向一个结果,那就是银河系中的暗物质并非连续分布,而是存在一些大尺度的团块结构。

这种不均匀的分布方式能解释,银河系为何会发生如此程度的扭曲。天文学家所说的扭曲,是指银河系银盘外缘发生了某种特殊的形变。距离银心约5万光年之外的银盘基本上由原子氢云(atomic hydrogen gas)构成,只有少数恒星点缀其间。我们从射电望远镜拍摄的图像得知,这些氢云不在银河系所在的平面之内,而且越往外围偏离程度越大,在距离银心约7.5万光年的位置,银盘弯曲并超出该平面差不多7 500光年之多(见下页图文框)。

这些观测证据表明,银盘内的星云在围绕银心旋转的同时,还会上下振动,跑到银河系平面的上方或下方。这种振动的周期长达数亿年,我们现在目睹的刚好是振动的某个阶段。所以,实际上银盘就好像一张正在缓慢振动的巨大鼓面,而且跟鼓面一样,它还可以有不同的振动频率,每个频率都对应着特定的银盘外形。2005年,我和同事发现,我们观测到的扭曲是由三种频率的振动叠加形成,振动的总体效应产生了一种非对称性结构:银河系一边的星云超出星系平面的程度更甚另一边。

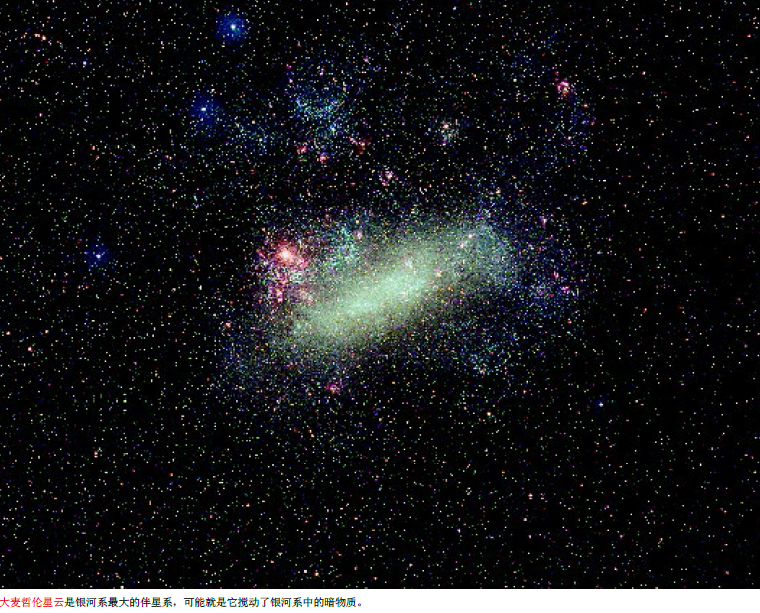

这种扭曲最初是射电天文学家在20世纪50年代发现的,当时他们认为可能是麦哲伦星云(Magellanic Clouds,由于历史原因被称为星云,实际上是星系)的引力拉扯造成的。作为环绕银河系运动的、质量最大的星系,大、小麦哲伦星云的轨道与银河系平面不重合,因此它们的引力会让银盘产生形变。但进一步计算显示,与庞大的银河系相比,麦哲伦星云的引力效应太微弱了,不足以解释银河系的扭曲。此后数十年里,银河系异乎寻常的扭曲一直是一个未解之谜。

暗黑之“锤”

银河系中含有暗物质,麦哲伦星云质量要比以前估计的更大——这两种新的认识为揭开银河系扭曲之谜提供了新思路。如果充满星云的银盘是一张巨大的鼓面,那么麦哲伦星云在暗物质晕中的运行轨道也许能起到鼓槌的作用。尽管它们不能直接“敲击”银河系,但可以使暗物质泛起“涟漪”,就像一艘船通过湖面一样。如此一来,银河系中的暗物质就会因为麦哲伦星云的作用分布不均匀,而这种不均匀分布又能像鼓槌一样,使银盘外围质量较小的区域发生振动。总之,尽管麦哲伦星云的引力效应微不足道,但暗物质能放大这种效应。

这种大致思想是马萨诸塞大学艾摩斯特分校的马丁·D·温伯格(Martin D. Weinberg)在1998年提出的。此后不久,我和他就开始用这种思想来分析银河系的观测数据。结果发现,我们能重现银盘中存在的三种振动模式。如果温伯格的思想是正确的,那么扭曲就是银河系的一个活动特征,扭曲的形状会随着麦哲伦星云的绕行而不断改变,因此银河系并无固定外形,而是处于持续变化之中(该变化过程的视频见www.ScientificAmerican.com/oct2011/blitz)。

而且,扭曲并不是银河系形状唯一存在不对称的地方。最让人吃惊的是,银盘外缘厚度不一,射电望远镜观测证实了这一点。如果在太阳和银心之间画一条直线,你会发现在直线一侧,银盘平均厚度大约是另一侧的两倍。从动力学上看,这么显著的不对称状态是不稳定的,如果没有外部干预,最终会回到平衡状态,因此银河系需要某些机制来维持这种不对称性。对于这个问题,天文学家其实在30年前就已知道,但一直含混了事,直到最近才开始重新审视它,因为现在有了详细得多的银河系原子氢云巡天数据,再加上对氢云的非圆周运动有了更深入的理解,继续睁一眼闭一眼实在难以交待。

对于银盘为何会厚薄不一,目前主要有两种解释,都涉及暗物质:一种认为,银河系是球状的,但它与暗物质晕的球心未能重合;另一种则是像德国马普加尔兴地外物理研究所的卡纳克·萨哈(Kanak Saha)所说的,暗物质晕本身就不对称。两种解释都对天文学界的传统观点提出了质疑:银河系和暗物质晕真是一起形成的么?如果它们都是从同一团原初气体云中塌缩而来,那么普通物质和暗物质的中心应该重合。因此,银盘厚度的不对称进一步证明了,银河系形成于更低层次上的天体融合——即对星系间气体云的不断吸收和吞并,因为这些过程没有对称限制。由于在融合过程中气体云、恒星和暗物质的行为不同,最终导致银河系中心与暗物质中心之间的偏离。

还有一个方法可以对上述设想进行检验,那就是研究从银河系外层延伸出去的那些细长的恒星流(streams of stars)。这些恒星流都是银河曾经的伴星系遗留下来的狭长结构。在银河系周围的伴星系中,我们目前找到最多的是所谓的球状矮星系(dwarf spheroidal)——因其圆滚滚的外形和不大的总质量而得名,一个典型的球状矮星系只有银河系质量的百分之几。这些矮星系的轨道会随着时间推移逐渐衰减,最终落入银河系潮汐力的影响范围之中。月球对地球也有潮汐力,月球的潮汐力拉扯地球的水体,于是当地球自转时就产生每天两次的海潮;与之类似,矮星系可以被银河系的潮汐力拉伸成一条细长的带子(参见《环球科学》2007年第5期《银河系的星际战俘》)。

由于恒星流向外伸展,其中的恒星绕银河系运转的轨道半径非常大,而在这些地方,暗物质的引力作用也非常强,因此通过观测恒星流,就能大致判断暗物质晕的形状。如果暗物质晕不是完美的球形而是相对扁平,就会产生一个力矩,影响恒星流中那些恒星的运行轨道,使轨道明显偏离正圆形。观测结果表明,恒星流非常细,而且其中的恒星以近似正圆的轨道围绕银心运转。罗德里戈·伊巴塔(Rodrigo Ibata,《银河系的星际战俘》一文的作者)和同事据此所做的计算机模拟显示,尽管无法排除暗物质晕一边厚一边薄的可能性,但它的确非常接近球形。

迷失的星系

矮星系的消亡给人们留下了一个问号,它们的形成则是另一个问号。在我们目前的模型中,星系的形成始于暗物质的聚集,然后不断吸收星云和恒星,创造出星光熠熠的可见部分。这样的过程循环往复,最终不仅产生了像银河系这样的星系,还产生了大量矮星系。这些模型能正确模拟矮星系的性质,但其预言的矮星系数量却远远超过目前的观测结果。那么,究竟是模型有问题,还是观测有差错呢?

最新的斯隆数字巡天(Sloan Digital Sky Survey)项目能部分回答上面的疑问。该观测项目对全天近四分之一的区域进行系统扫描,截至目前已经发现了大概十来个围绕银河系运行的极暗的星系,都是以前没有观测到的漏网之鱼。这个结果让人震惊:我们关注天空已如此之久,持续的观测几乎像梳子一样把天上每个角落都梳了个遍,很难想象就在银河系的大门口竟然还有星系能一直逃脱我们的视线。这些所谓的超暗矮星系(ultrafaint dwarf),有些仅仅包含数百颗恒星,它们暗淡而朦胧,以至于在通常的天空观测照片中根本就找不到,必须借助特殊的数据处理技术才能发现它们的身影。

如果斯隆巡天覆盖全天寻找超暗矮星系的话,大概还能再找到30多个这样的星系,但还是凑不够“迷失”矮星系的数量。所以,天文学家已经开始寻求其他一些解释。斯隆巡天只能探测到距离我们大约15万光年的超暗矮星系,从理论上说,也许还有更多这类星系存在,只不过距离太远,超出目前望远镜的观测能力。美国加利福尼亚大学欧文分校的埃里克·托勒鲁德(Erik Tollerud)和同事预测,在距离银心100万光年内还有500个未被发现的星系在环绕银河系运行。利用新的名为大口径全景巡天望远镜(Large Synoptic Survey Telescope)的光学望远镜,天文学家能扫描八倍于斯隆巡天的天区,从而有望发现这些遥远的暗淡星光。这架望远镜在今年3月份已开始组装。

另一种假设认为,环绕银河系的还有比超暗矮星系更暗淡的星系,暗到可能一颗恒星都没有,完全由纯粹的暗物质构成。我们能否看到这类星系取决于它们除了暗物质之外,是否还包含星际气体。这些气体也许异常稀薄,冷却得非常缓慢,慢到不足以形成恒星。通过射电望远镜对大范围的天区进行扫描也许能探测到这些气体。

即便这些极暗的星系不包含气体,它们也会因为对普通物质的引力效应而暴露行踪。当某个此类星系穿过银盘或其他星系,或许会留下一团“印痕”——就像卵石在平静的湖面上激起水花一样,极暗星系在穿越其他星系时,也会对恒星位置或速度产生扰动,而这种扰动可以观测到。遗憾的是,“印痕”即便存在也非常微弱,对于天文学家而言,想要确证“印痕”由极暗星系造成并排除其他可能性,是一个非常棘手的任务,因为在所有漩涡星系的星盘中,原子氢云都如同狂暴海面上的波浪一般,充斥着各种扰动。

如果暗物质星系的质量足够大,有一个方法或许可以分辨出它的轨迹。这个方法是由我、佛罗里达大西洋大学的苏卡亚·查克拉巴蒂(Sukaya Chakrabarti)以及数位合作者共同提出的。我们最近的研究表明,在星系外围,最强烈的扰动往往是由附近星系“路过”时引起的潮汐效应,而这种效应可以从其他扰动中区分出来。通过对这些扰动进行分析,我们可以推断“路过星系”的质量和当前位置。这种技术能分辨出质量只有普通星系千分之一的小星系。利用该技术分析了银河系的情况后,我们推测,在距离银心30万光年的银盘中可能潜伏着一个暗物质星系。目前,我们已经开始着手利用斯皮泽太空望远镜(Spitzer Space Telescope)搜集到的数据,在近红外波段上搜寻这个“潜伏者”。

晦如萤火

银河系附近的超暗和暗物质星系确实让天文学家感到头疼,因为要找到它们已经够难了,何况它们还给天文学家带来了一个更难的问题:确定这些星系中各种物质的相对比例。天文学家通常用质光比(mass-to-light ratio)来衡量一个星系中物质的多少。质光比是星系总物质质量与星系发出的总光度的比值,我们一般以太阳质光比作为计算单位,被定义为1。就整个银河系而言,恒星平均质量要比太阳小一些,但平均光度比太阳要暗很多,这样得到的银河系中发光物质的质光比接近3。如果把暗物质包括进来,银河系的质光比会一下子跃升到30。

华盛顿卡耐基研究院的乔希·西蒙(Josh Simon)和耶鲁大学的马拉·格哈(Marla Geha)测量了8个超暗矮星系中恒星的运动速度,得到了这些星系的质量和光度,结果表明它们的质光比有时能超过1 000,这是目前已知宇宙中质光比最高的体系。整个宇宙平均而言,暗物质和普通物质的比值不到6,为何银河系的质光比如此之大,而超暗星系的质光比更是直插云霄?

原因只能出在质光比的分子或分母上。质光比超过宇宙平均值的星系要么有超出预期的质量,要么更为暗淡。目前,天文学家认为,问题出在“分母”上的可能性更大,即大量普通物质没能辐射出足够的可见光,究其原因则可能是,它们从未能跻身于星系中并聚集起来形成恒星,抑或它们曾一度被星系接纳,但后来又被排挤回星际空间,以当前望远镜技术无法探测到的离子形态存在于那些角落(参见《环球科学》2011年第6期《宇宙中失落的星系》)。小质量星系由于引力更弱,所以会失去更多的气体,结果造成发射出来的可见光不成比例地减少。这真让人有些哭笑不得,一种不可见物质(暗物质)带来的问题最终导致了另一群不可见物质(太暗而无法探测的普通物质)出现。

暗物质谜团虽历经多年沉寂,今天却已同时成为物理学和天文学中最为活跃的研究领域之一。物理学家希望界定并探测出构成暗物质的粒子,天文学家则在寻找有关暗物质行为的更多线索。但无论能否解开这些谜团,暗物质存在的本身就已经为多种天文现象提供了解释。

请 登录 发表评论