不以成败论英雄

撰文 高涌泉

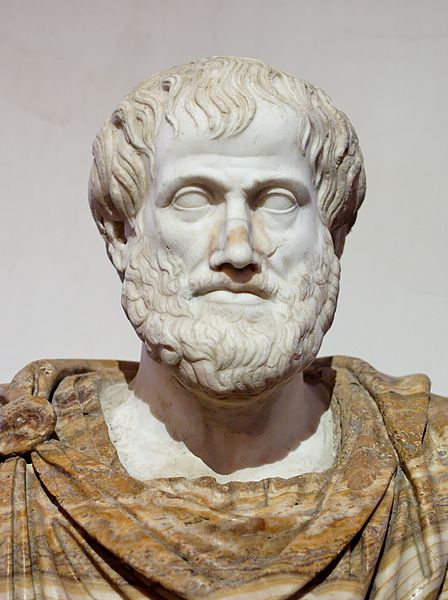

在物理学入门教科书中,伽利略往往是学生遇上的第一个科学英雄,而亚里士多德则是衬托伽利略伟大的人,因为几乎所有课本在一开始都会有类似这样的陈述:“到了17世纪,意大利人伽利略仔细分析了物体的运动,提出惯性原理,推翻了古希腊哲学家亚里士多德的错误观念,开启了力学革命,所以人们尊称伽利略为近代物理学之父。”

惯性原理是力学第一课,它的意思是物体如果没有受到外力作用,则原本静止的物体就会维持静止,而原本在运动的物体就会以原有的速度,持续运动下去,也就是物体有维持原本运动状态的倾向,这就是所谓的惯性。在伽利略之前的两千年间,人们信仰的是亚里士多德的讲法:宇宙间物体的运动可分成两大类,一类是“自然运动”,另一类是“激烈运动”。“自然”的运动包括天体以圆形轨道绕地球运行、地表附近有重量的物体会朝地心下坠(而且越重的物体下坠的速度越快)、烟会往上升等。“激烈”的运动指的是自然运动之外,需要借助于推力或拉力才能前进的运动,例如马车在路上前进、重物被举起。在自然运动之外,物体如果没有受到推力,就不会持续运动,而会静止下来。尽管亚里士多德的学说没有太违背日常观测,但终究还是被更精准的运动新规律淘汰了。

物理课本在意的是把惯性原理讲清楚,不会去详究只有历史意义的亚里士多德学说,至多是简要说明亚里士多德理论,所以学生透过物理课本所知晓的亚里士多德仅是个过气人物,一点也没有伽利略的机巧与智慧,全然不会引人好奇。我也曾有如此的偏见。

可是,如果翻开亚里士多德的《物理学》,一句一句静下心来读,我们会发现,虽然书中不少叙述实在不易明白,或者是错的,但是仍会碰到非常精彩的地方,足以令人领会亚里士多德的威名。

亚里士多德认为,物体(天体除外)的运动有如下的规律:物体前进的速度与其所受的外加推(拉)力成正比,但与所受的阻(摩擦)力成反比。这样的说法的确适用于某些状况,例如物体的终端速度,所以不算太离谱。真正有意思之处在于,他进而推论真空状态是不可能存在的,理由是在真空中,物体不会受到阻力,所以物体的速度是无穷大,而且“物体一旦开始运动,就没人有理由说它应该停下来,因为物体应该停在这里,还是那里?所以物体只能静止或不停地运动下去。”(见亚里士多德《物理学》第四卷第八节。)亚里士多德相信,物体不可能不停地运动下去,所以只能静止不动,但物体能够运动又是必然的事,所以真空不可能存在。

这个被后人表述成“自然厌恶真空”(Nature abhors a vacuum)的结论当然是错的,可是请注意,亚里士多德以真空的平移不变性(该停在这里呢?或是那里呢?)来推论“物体只能静止或不停地运动下去”是正确、聪明而且又有现代感的论证;如果他能排除偏见,反过来接受物体的确可能不停地运动下去,那么他早在两千多年前就可提出惯性原理,而不会掉进“自然厌恶真空”的陷阱里。

严格讲,“物体不停地等速运动下去”是一种在真实世界里不可能达到的理想状态,所以狭义而言,亚里士多德的逻辑是正确的。但自伽利略以来,我们学到了物理定律都只是近似,而且须以实验为准,不能纯以逻辑来看待——这当然是亚里士多德在两千多年前所不了解的。

科学哲学家托马斯·库恩在《科学革命的结构》一书中,以不可通约的范式说来阐明科学理论间的关系,这是20世纪下半叶最受重视的科哲观点,在人文学界极有影响力。库恩说,他的点子是这么来的:他在哈佛大学攻读物理学博士时,为了给本科生上一门科学通识课而研读亚里士多德的《物理学》,他很惊讶这么绝顶聪明的人怎么会犯那么多错误,不愿相信亚里士多德有那么糟糕,所以不停思索《物理学》中的叙述,有一天他忽然领悟了──亚里士多德的确是讲道理的,而且还是一级棒的物理学家,只要你学会用他的观点去看世界。

请 登录 发表评论