动物界的“建筑大师”

动物建造的栖身之所就如同生命本身一样,也是进化的产物。

撰文 罗布 · 邓恩(Rob Dunn) 翻译 刘雨歆

在研究动物巢穴的过程中,我发现巢穴的形态千奇百怪。有的是又长又直的通道,有的是充满分岔的迷宫,有的是杂乱无章的怪圈,有的是精巧细致的分形……但是我发现,动物建筑最令人惊讶之处,是它们也可以进化。动物的巢穴似乎已经成为该物种、该个体的组成部分,就如同它们的肢体、眼睛颜色、表皮覆盖物和基因一样。而建筑巢穴的指令必然深深烙印于动物王国“建筑师”们的基因之中——或者,至少部分如此。

直到最近,生物学家才终于开始了解动物建筑的进化史。最新研究已开始定位与筑巢行为有关的基因,探究各式各样的动物巢穴背后的物理原则,甚至还试图解释为什么一些大脑很小的生物可以齐心合力建造一座巨大的“都市”。就如其他许多轶事趣闻一样,我们的故事也是从车库开始的……

筑巢的基因

我们先回到2003年。当时任职于美国加利福尼亚大学圣迭戈分校的年轻科学家霍佩·胡克斯特拉(Hopie Hoekstra)想找出小鼠基因和行为之间的关联。她此前已经发现,不同种类的小鼠会挖出不同形状的洞。当时,她的实验室里有个名叫杰西·N·韦伯(Jesse N. Weber)的学生,很想知道自己跟胡克斯特拉能否找出与建造特定巢穴有关的基因。

韦伯的第一项任务是打造足够大的室内观察箱,再装上足够多的泥土,好引诱小鼠来打洞。他利用胶合板、钉子、运动场上的沙子和其他价格低廉且容易获取的材料,即兴制造了若干观察箱。但因为实验室腾不出地方来进行这个项目,所以他把箱子安置在了胡克斯特拉家的车库里。他的作品虽然外观丑陋,但是功能性很强。韦伯雄心勃勃,希望利用这个“小鼠之家”,找到小鼠中与筑巢有关的基因。

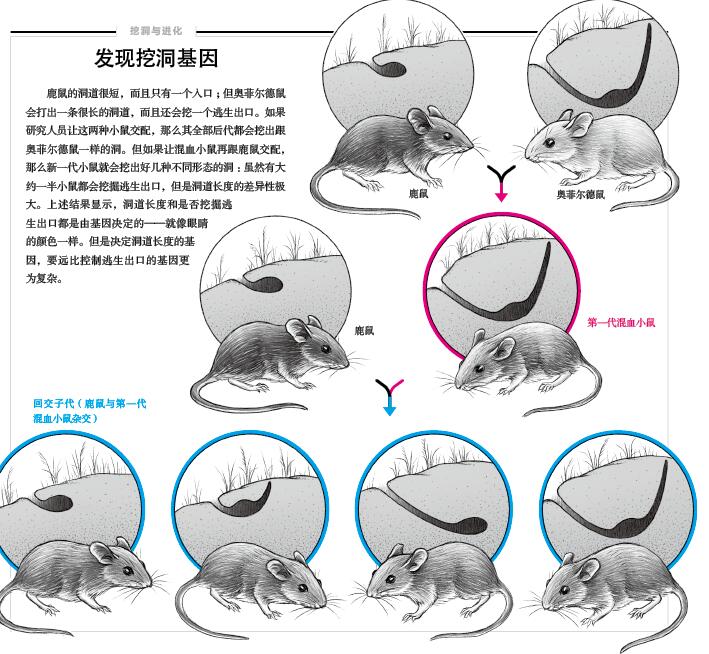

胡克斯特拉当时已开始研究白足鼠属(Peromyscus)的田鼠,所以韦伯决定在箱子里装上两种白足鼠——奥菲尔德鼠(白额白足鼠,P. polionotus)和鹿鼠(拉布拉多白足鼠,P. maniculatus)。鹿鼠分布于北美(除东南部偏远地区之外)的绝大部分地区,它们只会挖一条洞道,而且长度很短。奥菲尔德鼠则生活在东南部偏远地区,它们的洞道很长,而且它们还会挖出一条逃生通道,终端封闭,临近土壤表面。

对于研究小鼠的科学家来说,如果他们想知道某个特征是由什么基因控制的,他们通常会让拥有这种特征的小鼠和没有这种特征的小鼠相互交配,看它们生出来的后代拥有什么样的表型。如果新一代小鼠具备这种特征,那么这种特征就很可能是由单个显性基因编码的——也就是占据优势的等位基因。当基因和特征之间的关系相对简单时,这一研究方法尤为适用——比如孟德尔(Gregor Mendel)当年就曾采用同样的方法来研究豌豆。虽然打洞的行为,怎么看都不像是由单一基因编码的简单特征,但韦伯仍然打算放手一搏。不过,奥菲尔德鼠和鹿鼠在野外不会自然交配。但正像人们常说的那样,“发生在车库的事就让它留在车库吧”。在韦伯的努力之下,两种小鼠终于成功交配,产下了“摩拳擦掌”准备挖洞的小鼠。

最有可能出现的情况是,混血小鼠的地洞掺杂了父母双方的特征,充分表现出基因的复杂性。但是,第一代混血小鼠全都挖了长洞道和逃生出口。因此从理论上说,长洞道和逃生出口很可能是两个简单的显性特征,最少由两个基因控制:一个与洞道长度有关,一个与逃生出口有关。小鼠只需要从父母那里继承来一两个显性基因,就能挖出长洞道;类似的道理也同样适用于逃生出口。只有当两个隐性基因碰到一起时,小鼠才会挖掘短洞道,或者不挖逃生出口。但是,韦伯和胡克斯特拉觉得事情不太可能这么简单。

不过,当他们让第一代混血小鼠和奥菲尔德鼠杂交(回交)之后,研究人员惊讶地观察到了通常只有简单显性特征才会产生的结果——至少对于逃生通道来说正是如此:在回交子代中,大约有一半挖了逃生通道,另一半则没有。不过与逃生通道截然不同的是,洞道长度各不相同。也就是说,控制洞道长度的基因要比控制逃生通道的基因更为复杂。在后续研究中,韦伯(现为得克萨斯大学奥斯汀分校的博士后研究员)和胡克斯特拉(现任哈佛大学教授)最终在小鼠基因组上成功锁定了与上述行为特征有关的区域。他们发现,决定小鼠是否会挖掘逃生通道的只有单个染色体上的一组或一个基因,而洞道长度似乎同时受到3个基因区域的控制。韦伯在回交实验中观察到的复杂的洞道变化,也因此得到了合理的解释。

韦伯和胡克斯特拉的研究显示,就算是小鼠这类十分聪明的动物,与建筑巢穴有关的复杂行为也可能是进化的产物,被编码在了基因之中。这项发现让韦伯和胡克斯特拉有了一条线索——仿佛一根从巨大的毛线球上松下来的线。但要想解开这个毛线球,韦伯、胡克斯特拉和其他科学家,还需要对另外数万种会建筑巢穴的动物进行类似的实验。斯坦福大学的罗素·菲纳德(Russell Fernald)的实验室已经开始研究慈鲷科鱼类筑巢行为背后的基因机制——有几种慈鲷科鱼会把巢穴建筑在带草皮的洼地,另外几种则会把巢穴建筑在泥地。这类研究还会越来越多。

某些动物的筑巢基因无疑比田鼠更加复杂。有些物种——比如金丝雀——通过学习学会如何筑巢;又或者像园丁鸟那样,通过模仿父母或同伴的行为,来装饰巢穴。还有许多动物很难在实验环境中按照研究人员期望的那样交配,比如为数众多的社会性昆虫。不过在动物建筑方面,筑巢行为背后的基因基础还不是唯一的,甚至都不算最深奥的谜题。另一个难题是,为什么不同物种的巢穴会呈现出如此大的差异?我们又该如何解释动物建筑那独具特色,而且通常十分奇异的形态?

白蚁的杰作

白足鼠和大多数哺乳动物的巢穴其实都相当简单,不会因为地域和物种不同,而发生什么重大变化——只不过有的增加了一条洞道,有的挖出了一条更大的地洞。甚至就连鸟类的巢穴结构也不会发生太大变化——即使确有不同,也更像是例外情况,而非普遍规律。大多数鸟类的巢穴都呈杯状、碗状或袋状,在形状和构成上仅有细微不同,没有本质差别。动物界真正的“建筑大师”其实是社会性昆虫。它们建造了各式各样的蜜蜂窝、黄蜂巢、蚂蚁洞和白蚁冢。这些昆虫在筑巢行为上的差异,甚至比它们身体上的差异还要大。比如白蚁“工匠”们看上去都长得差不多——都长着圆脑袋、大颚和松弛的腹部;但是白蚁巢的形状却千差万别,有的呈现“罗夏状”(Rorschach forms),有的像一座8米高的摩天大楼,有的像圆顶或金字塔,甚至还有的像一个个悬挂在树上的易碎的圆球。

我们很容易将这种多样性,视为随机产生的变数——缺乏智慧的生物进行毫无逻辑的创造,最后产生的集体性结果。不过,科学家研究了许多种不同的白蚁,发现每种白蚁的巢穴总有一些固定不变的特征。甚至就连那些似乎毫无用处的结构——比如空室——也具有物种统一性。白蚁一而再、再而三地在自己的巢穴中建筑这种“多余”的奇怪结构,不过,近年来科学家已开始了解它们的用途。

这一神秘的建筑形式,在非洲大白蚁(Macrotermes bellicosus)的巢穴中表现得最为淋漓尽致。这类白蚁会在巢穴内种植、食用蚁巢伞菌(Termitomyces fungi,俗称鸡枞菌)。在“菌圃”周围,会有一些尖顶的“塔”,“塔”周围分布着许多小室,供工蚁甚至蚁后居住;而在这些小室的外围,还有一圈未被使用的小室,这些小室的表面十分坚固,并有很多空洞,以便让空气进出,同时阻止天敌入侵。

德国雷根斯堡大学的科学家朱迪思·科布(Judith Korb)对非洲大白蚁巢穴的这些特征特别感兴趣。在温度感应器的帮助下,他与合作者一起进行了大量研究,结果发现,这种不同寻常的建筑结构,就如同一个巨大的“泥肺”。白天,炎热的空气和白蚁呼出的二氧化碳一起上升到蚁巢的中心区域。那里是巢穴最薄的地方,热空气和二氧化碳就可以从巢穴上方扩散出去。如果气体不能顺利扩散,那么白蚁就会因为自己呼出的废气窒息而死。当夜晚降临之后,富含氧气的空气会穿过位于外围的空室,从巢穴底部扩散进来,把充满二氧化碳的空气排出巢外。这个巨大的“泥肺”,非常适应非洲大白蚁栖息地的气候环境。蚁冢里的空室绝非意外产物,也非毫无用处——它让整个蚁群可以顺畅呼吸。

白蚁的巢穴不仅可以控制微观气候,还能保护它们免遭天敌伤害。白蚁会把巢穴建得尽可能坚固厚实,因为它们不得不面临大量威胁——土豚、食蚁兽、犰狳、针鼹和其他许多专以白蚁为食的生物。还有一种刚得到确认的“骨室黄蜂”(bone-house wasp),会利用可怕刺鼻的蚂蚁尸堆来封锁巢穴,从而保护自己的幼虫。当然还有些动物选择挖掘逃生通道,比如生活在美国东南部的奥菲尔德鼠——那里也生活着数量丰富、种类繁多的蛇。所以奥菲尔德鼠挖掘逃生出口的行为,更像是一种面对天敌的适应性反应。科学家最近还发现,一些热带蚂蚁会在巢穴入口处放置一颗卵石。当军蚁靠近的时候,它们会用卵石来堵住巢穴入口。还有些蚂蚁会派出头部足够宽阔的兵蚁塞住洞口,以此来抵御军蚁。有些鸟类会通过伪装来隐藏巢穴、保护家园,比如乳色走鸻(Cursorius cursor)——它们的巢看起来就像是散落在沙漠中的卵石。

不过,自然界的建筑者们面临的最大难题,可能刚刚才为科学家所知——如何除去细菌和真菌这类目所难及的致命微生物?在过去几年里,研究人员发现某些白蚁会用自己的粪便筑巢,而且常会在其中混入其他材料。比如有些白蚁会在粪便中植入大量放线菌(Actinobacteria)。放线菌能产生抗真菌化合物,帮助它们抵御致命的真菌。切叶蚁也会在自己的身体上,培养类似的防御性细菌。

模仿“建筑大师”

即使我们知道某种巢穴最适应什么样的环境和威胁,即使我们知道这种巢穴与哪些基因有关,我们还需要搞明白一件事——这些基因究竟是如何引导动物筑巢的?以社会性昆虫为例:集体性的筑巢行为看上去就像是所有成员都服从于统治者的指挥——似乎在某位身材肥满的“皇后”手中,掌握着整个建筑的蓝图。但事实上,社会性昆虫并没有总体性的建筑规划,只有众多个体依据简单规则做出的无意识行为,但这些行为组合起来,就建造出巨大的白蚁冢、海绵状的蚂蚁巢,还有结构复杂的蜂窝。

过去15年来,科学家开发出了越来越复杂、精妙的数学模型,用以模拟简单规则如何帮助白蚁筑出复杂绝伦的巢穴。数学模型假设,白蚁的“墙砖”里含有信息素,会吸引更多白蚁参与筑巢,而信息素最后也会消失无踪:一只工蚁放下了第一块基石,然后另一只工蚁受到信息素的吸引,也做了同样的事情……以此类推,直至两道弯曲的外墙并拢在一起,形成屋顶。建筑外墙和屋顶的行为很容易通过计算机模拟出来。但昆虫又是如何巧置内墙、隔出通道和房间的呢?

虽然科学家仍在积极探索,但这一问题的核心所在,似乎仍然是简单规则。比如蚁后居住的椭圆形的“皇宫”,它似乎会释放出某种信息素,以免工蚁在离自己较近的地方筑墙。所以工蚁会在稍远一点的地方筑起一圈围墙,墙体与蚁后的距离始终保持一致。科学家并不会天真地以为,自己已经搞明白了白蚁和黄蜂究竟是如何建设家园的。但是,他们相信自己已经找到了最基本的建筑规则,要建筑复杂如巢穴的结构,这些规则必不可少。其实昆虫遵循的建筑规则非常少,而且全部编码在它们的基因和微小的大脑里。

啮齿类动物和社会性昆虫都拥有形形色色的巢穴,它们的筑巢行为都编码在基因之中,而且它们的巢穴往往是群体合作的产物。相较之下,野生灵长类动物的巢穴就简陋多了。黑猩猩和大猩猩会摘取树叶铺床,我有位同事曾经在这种床上睡过觉,他认为这床尚算“舒适”——但仅仅是相对于没床而言。在建筑方面,我们的祖先可能和其他灵长类动物没有太大分别,直到某个时期,他们忽然开始认真建设自己的家园。我们的祖先用语言来协调工作,用手边能找到的东西——木桩、泥土、草和树叶——来建筑房屋。我们精心设计自己的庇护之所,但这些设计并没有编码在我们的基因中。纵观世界各地原住民的房屋,你会发现建筑形式在很大程度上服从于功能性和必要性。在寒冷地带,人们一般会把墙建得很厚;而在温暖地区,人们往往不筑墙。你还会发现某些传统房屋,刻意模仿白蚁巢和蚂蚁洞道,还有些房屋模仿黄蜂的巢穴,盖上草垫以应对严寒。

究竟该如何建造房屋?我们思考得越多,我们的房屋扮演的角色就越多——它们已经成为了社会地位的象征和艺术品,甚至已经成为了文化的标志。现在,美国亚利桑那州某些新城区的房屋,看上去就和纽约的没什么两样。因为我们普遍都受到了社会的影响,希望能过上同样的“优质生活”——不管我们住在何方,也不管我们周围的气候条件、天敌、病原体或其他一切条件如何,我们都会建造同样的房屋和同样的白色围栏。我们已经切断了建筑和环境要求之间的联系。

不过最近也有人提出了一种别具一格的建筑方法——我们不用再单独设计每个房间、每道承重墙、每扇门和每个花园。我们现在已经知道,某些动物的建筑设计来源于基因,而在基因之中编码了简单的建筑规则。如果白蚁可以用简单的规则来建筑一个“庞大的帝国”,也许我们也可以做同样的事。

一些建筑师现在正朝着这个方向积极努力。但要把社会性昆虫使用的简单规则,放大到人类可以栖身的城市,我们还需要非常强大的计算能力才行,不过这也正逐渐成为现实。但我们究竟应该模仿哪种动物的简单规则?这是建筑师需要面临的终极挑战:在什么情况下应该像白蚁一样筑巢,在什么情况下应该学习蚂蚁或蜜蜂?我们现在比以往任何时候都更接近答案。不过当我们亲眼看到,这地球上最古老的建筑技术——社会性昆虫用泥土和唾液建筑的“雄伟帝国”,一点一点从地面升起,我们仍会由衷感到,这一切是多么神秘!

请 登录 发表评论