化学

泳池小便会产生有毒物质

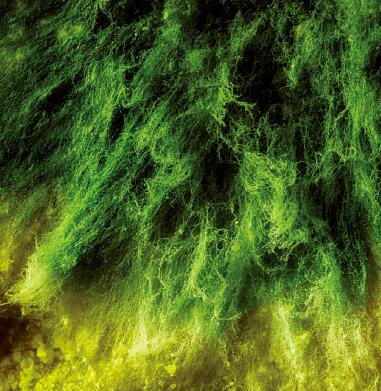

众所周知,在泳池中小便是件非常令人恶心的事,但却很少有人知道,这一行为引发的化学反应会产生有毒物质,危害人体健康。

撰文 卡丽 · 阿诺德(Carrie Arnold)

翻译 李春艳

在炎热的夏季,也许我们当中1/5的人都做过这样一件令人难以接受的事——在泳池中小便。

这种懒惰行为不仅令人恶心,还会在泳池中产生少量却有毒的化学物质。美国普渡大学化学工程师欧内斯特·布拉奇雷(Ernest Blatchley)指出:“有些人认为在泳池中小便对人体无害,因为泳池中原本就含有氯元素。但实际上,这个想法是错的。”泳池中,氯元素的主要作用是杀菌,对人体不会造成影响,但它极易与尿酸发生反应,而尿液(urine)正是因含有尿酸(uric acid)这一含氮化合物而得名。尿液与泳池中的物质发生反应的最终产物为氯化氰(CNCl)以及三氯胺(NCl3),两者皆为具有潜在危险的物质。过去十年中,在布拉奇雷抽查的泳池水样中,无一不含有这两种物质。最近,《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology)杂志发表了布拉奇雷的最新研究,该研究表明,生成这两种化合物的尿酸,有93%来自人的尿液(汗液中也含有尿酸)。

只需少量尿液,就能使泳池中的氯化氰及三氯胺含量超出美国环境保护局(Environmental Protection Agency)设定的上限——有研究表明,举办了游泳比赛的泳池,赛后三氯胺的含量会比赛前整整增加4倍。科学家还发现,虽然目前还不能确定哮喘及其他呼吸道疾病与氯化氰、三氯胺之间的关系,但像游泳爱好者和救生员这样经常接触泳池中这两种物质的人,患这类疾病的几率会更高。

因此,倘若令人恶心还不足以让你对此引起重视,那么从现在起,为了健康,请别在泳池里小便了!

自动化

美国出台无人驾驶汽车法规

从9月16日起,美国加利福尼亚州的无人车驾驶新法规将开始执行。

撰文 科琳 · 约齐欧(Corinne Iozzio) 翻译 王忻怡

无人驾驶汽车相关法规终于出台了。从9月16日起,无人车制造商Google公司所在的加利福利亚州,无人车驾驶者必须像卡车和校车司机一样,具备专门的驾驶许可证。根据最新法规,目前的无人车驾驶者,只能是无人车制造商的雇员或承包人,不仅需要完成安全培训,还要具备完美的驾驶纪录。另外,汽车制造商每年都需要重新申请一次测试许可,并为无人车安装手动和自动控制系统,提交事故报告记录及500万美元的保险。

现在,Google和日产(Nissan)公司等几家无人车制造商正处于技术测试阶段,新出台的法规无疑会产生一定影响。截至目前,所有由制造商自主测试的车辆均无不良记录;例如,Google公司出产的改良版雷克萨斯轿车,已正常行驶超过70万英里(1英里约1.6千米)。对于加利福尼亚州机动车管理部门和汽车制造商来说,当务之急是保证无人车及周围车辆的行驶安全。

斯坦福大学自动化研究中心的布莱恩特·沃克·史密斯(Bryant Walker Smith)说,从本质上讲,这是一场监管部门与无人驾驶汽车厂商之间的博弈。在此之后,加利福尼亚州还会出台一系列法律,对已经制造出的无人车原型车进行安全审查,包括审查车辆是否具备人类操作者,以及是否遵守街道法律(这意味着,Google工程师需要在无人车上路前,给它们添加手动控制系统)。加利福尼亚州机动车管理局并没有对无人车使用的技术进行规定,因此制造商们在开发新系统时有很大的自由度。

随着无人驾驶技术的进步,相关法律也会跟进。今年12月,加利福尼亚州机动车管理局还将出台一系列新的法规,规范无人车的日常驾驶行为。用法津约束无人驾驶汽车非常有必要。不过这并不意味着明年这个时候,我们就可以坐上无人出租车。日产公司称,至少要到2020年,无人车才能真正投入使用,其他公司在推出无人车时也会非常谨慎。“每家公司都想率先推出第一辆无人车,”史密斯说,“但谁也不愿意成为‘炮灰’”。

神经科学

婴儿为什么会“失忆”

人们记不住自己小时候的事情,可能是因为那时大脑正在快速发育。

撰文 安妮 · 斯尼德(Annie Sneed) 翻译 张哲

我们很容易回想起10年前的事情——比如生日、高中毕业典礼或者去看望祖母,然而谁能想起自己尚在襁褓之中的事情呢?

一个多世纪以来,研究人员想找出造成“婴儿失忆”(infantile amnesia)的原因。弗洛伊德将其归咎于早期性经历受到抑制,不过他的这一观点一直备受质疑。近年来,研究人员认为,这是因为婴幼儿缺少编码记忆所需的自我知觉、语言或其他心理禀赋。

不过,加拿大多伦多儿童医院(Hospital for Sick Children)的两位神经科学家——保罗·弗兰克兰(Paul Frankland)和希娜·乔斯林(Sheena Josselyn)却不认可这种语言或自我认知的解释。

巧合的是,人类并非是唯一会经历婴儿失忆的动物:小鼠和猴子也记不住自己婴幼儿时期的经历。通过动物实验,弗兰克兰和乔斯林提出了另一种理论来解释这些相似性:在儿童早期,大脑会快速产生大量新神经元,从而会阻碍大脑调出之前的记忆。

在一项新试验中,科学家人为控制幼鼠和成年小鼠海马区神经元的生成速率。海马区是大脑中负责记录自传体事件(autobiographical events)的区域。结果表明,降低海马区神经元的生成速率,幼鼠的长期记忆力会变好。相反,加快成年小鼠海马区神经元的生成速率,它们的记忆力就会衰退。

研究结果发表在了今年5月的《科学》(Science)杂志上,弗兰克兰和乔斯林由此推断,在婴幼儿时期,神经元的快速增长会扰乱负责存储以往记忆的大脑回路,使得人脑无法调取旧时记忆。同时,婴幼儿的前额叶皮层也尚未发育完全,这是大脑中另一个负责记忆编码的区域。因此,婴儿失忆可能是这两个因素共同作用的结果。

随着年龄增长,神经元的生成速率开始减缓,因此海马区在记忆生成与存储之间达到平衡。当然,我们依旧会忘记很多事情,不过这可能不是件坏事。

“我们经历的大多数事情都非常平凡,这是一个不争的事实,”弗兰克兰说,“为了记忆功能健康运转,人们不仅需要能记住事情,还需要清除那些无关紧要的记忆。”没人需要记住诸如婴儿时期呼呼大睡、哇哇大哭以及满地乱爬这些琐碎事情。

医学

预防艾滋病的新产品

科学家正在研发三种针对女性的预防艾滋病产品。

撰文 安妮 · 斯尼德(Annie Sneed) 翻译 赵瑾

随着抗逆转录病毒(antiretroviral,ARV)药物的研制成功,HIV在病人体内的感染进程已经能得到有效控制,现在艾滋病已不再是可怕的“世纪绝症”,而是一种可以医治的慢性疾病。因而,目前的首要问题变成了预防艾滋病的传播。现在,大部分人可以采取的艾滋病预防措施包括:节欲、使用避孕套以及男性包皮环切术,但这些都不能从根本上控制艾滋病的传播。每天全世界仍有超过6 000人感染HIV。而且上述措施对于妇女的局限性尤为突出,因为妇女的社会经济状况通常较糟,没有太多自主权。

目前,科学家正在测试一类新型抗逆转录病毒药物,叫做ARV杀微生剂(ARV microbicide),用于预防HIV的感染。研究人员正将这些杀菌剂置于一系列预防用具,并进行人体试验。

美国艾滋病专家罗伯特·格兰特(Robert Grant)说:“这些预防用具都是极具应用前景的产品,我相信人类最终能够战胜艾滋病,但在找到阻止HIV传播的‘杀手锏’之前,我们还需要花很多时间去试验。目前,还没有这样一种能符合所有人需求的产品。”以下是三种研发中的预防HIV感染的产品。

阴道环

这种放在阴道内的硅胶环能够在长达一个月的时间里,缓慢释放一种叫做达匹韦林(Dapivirine)的ARV药物。达匹韦林是一种逆转录酶抑制剂,能够阻止HIV将病毒RNA逆转录为DNA,从而阻止HIV劫持人体细胞来进行复制。超过5 000名非洲妇女参与了阴道环三期临床试验中的两项。该试验将于2016年结束,如果这种产品确实安全有效,将改装成一个二合一的产品,同时还有避孕效果。

性交前使用的凝胶

替诺福韦凝胶(Tenofovir gel)是另一种逆转录酶抑制剂,呈胶体状,置入卫生棉条状的点药器中,供妇女在性交前使用。这种透明的胶体状药物是第一种在大型临床试验中可以显著降低病人HIV数量的杀微生剂。在这项研究中,近900名妇女参与了试验,结果显示经常使用这种杀菌剂的妇女,HIV感染率降低了54%。目前,研究人员正在测试这种产品的效果,试验结果将于2014年年底出炉。

性交后使用的凝胶

不久,雷特格韦凝胶(Raltegravir gel)可能会为使用者提供其他预防艾滋病的产品所没有的功能——可在性交后使用。雷特格韦可作用于HIV生命周期的后期,进而阻止HIV把基因插入人体基因组。今年3月,美国疾病预防与控制中心在猕猴身上对该产品进行了测试,结果发现,雷特格韦凝胶能在人体接触HIV3小时内有效预防感染。

如果后续试验证明,该产品确实有效,将为妇女提供一个后补方案,特别是那些性侵受害者。

生物学

人工碱基首次植入大肠杆菌

科学家首次将人工合成的碱基植入大肠杆菌,且并未影响其生长和复制过程。

撰文 戴维 · 别洛(David Biello) 翻译 赵瑾

基因控制着地球上所有生物的性状,但编码基因信息的碱基却只有4种:腺嘌呤(A)、胸腺嘧啶(T)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)。A、T、G、C以各种组合出现在每一种生物中。现在,科学家又为这个“基因字母表”添加了两个新的“字母”,这些人工碱基是合成生物学领域的首批产物。

从上个世纪60年代开始,人工合成碱基就一直是科学家的梦想。人工碱基对(unnatural base pairs)是一种人造碳基分子,可与天然碱基对结合,并保持DNA结构稳定。2008年,美国斯克利普斯研究所(Scripps Research Institute)的一组化学生物学家,开始研究一类可作为新碱基的化合物。这组科学家在随后的研究中发现,d5SICS和dNaM这两种分子,很容易与生物体中负责转录和复制DNA的酶结合。于是,研究小组将这些人工碱基对插入质粒(常见于细菌的环状DNA分子)中,并将其转入大肠杆菌。在大肠杆菌中,这些人工碱基得以顺利地复制,而剔除外来碱基的DNA编辑机制也没有注意到这些碱基。虽然携带着外来DNA,但子代大肠杆菌仍能继续正常生长。该研究结果发表在了5月的《自然》杂志上。

接下来,研究人员希望将这些人工碱基引入微生物的基因组中,而不是让它们仅仅存在于质粒中。如果成功,科学家有望利用这些人工碱基编码基因,合成新的化合物,例如,那些在医学及其他领域具有应用价值的氨基酸。人工氨基酸(unnatural amino acids)可能将是未来出现的另一个相关术语。无论如何,“基因字母表”已经得到了扩展,这意味着,从理论上来说,人类能够改写“生命之书”。

药物

医生签承诺 少开抗生素

一项新措施可能会让医生少开不必要的抗生素处方。

撰文 迪娜 · 费恩 · 马龙(Dina Fine Maron) 翻译 赵瑾

抗生素虽然能够杀死细菌,但对于导致普通感冒和流感的病毒却无能为力。然而,医生还是常常开出抗生素处方,这有时是出于习惯,有时则是为了迎合患者的需求。正是对抗生素的滥用,导致了耐药菌的激增。

据美国疾病预防与控制中心报告,美国有50%的抗生素处方不必要,或不具最佳疗效。

一项新措施可能有助于减少抗生素滥用。最新的一项研究表明,如果让医生事先签署 “在抗生素有害无益的情况下,避免给病人开抗生素处方”的承诺书,可以改善流感季节抗生素滥用的情况。与未签署承诺书的医生相比,这些医生开出的抗生素处方大约减少了1/3。这一研究结果发表在了今年1月27日的《美国医学会杂志·国际医学》(JAMA International Medicine)上。

在该研究中,7位医生或执业护士(nurse-practitioner)签署了一张海报大小的承诺书,保证遵循处方开具原则。这张承诺书被张贴在医生的诊疗室内,上面还解释抗生素不仅不能治愈感冒,还会产生副作用及药物耐受性。而对照组的7名医生则没有签署该承诺书,还保持着自己的一贯做法。

研究期间,签署了承诺书的医疗人员开具的不必要抗生素处方,大约减少了1/5,而那些没有签署承诺书的医疗人员,开出的不良处方则增加了1/5。但即使是签署了承诺书的医生,在大约1/3的情况下,仍然会给那些并不需要的病人开具抗生素处方。

早前也有类似研究显示,在医生办公室张贴处方开具原则对医生有提醒作用,但由于没有采用签署承诺书的形式,收效甚微。丹妮拉·米克(Daniella Meeker)是兰德公司(Rand Corpration)研究卫生与行为经济学(health and behavioral economics)的科学家,也是该研究的主要作者之一,她谈道:“与早前的研究相比,我们的研究最关键不同点就在于,我们引入了承诺机制。”

虽然这项研究并没有完全解决抗生素滥用的问题,同时还需在更大样本范围内得到证实,但如果确实有效,从理论上来说,相关机制将减少260万张不必要的抗生素处方,为美国节省高达7 040万美元的医药费用。

请 登录 发表评论