抗体让疾病走开

1918年,第一次世界大战的硝烟渐渐散去。4年的战争让1000多万人失去了生命,无数家园在战火中化为灰烬,就在渴望和平的人们准备重建家园,开始新生活的时候,一场更大的灾难爆发了,这就是“西班牙流感”。这场流感先是出现在美国军营,旋即传入西班牙。在短短的几个月里,流感病毒便夺走了2,000万~4,000万条生命。

在历史上,人类经历过成千上万次战争,也曾一次又一次遭受自然灾害的摧残。然而,没有哪一次战争和灾难能像“西班牙流感”一样,在如此短的时间内,让这么多人丧生。可以说,人类最大的敌人不是残酷的战争,也不是杀伤力巨大的洪水猛兽,而是渺小得连我们都看不见的细菌和病毒。这些微生物无处不在,就在我们呼吸的空气里,每立方米都有3万~4万个细菌。它们经常在人们毫无察觉的情况下侵入人体,甚至在人群中迅速传播,导致大面积的瘟疫爆发。

什么是抗体

为什么在这个“危机四伏”的世界里,人类依然可以平安地生活?原来,自然界给了人类一套防御系统——免疫系统,正是靠着这个系统,人类才能继续生存下去。免疫系统就像一支训练有素的防卫军队,昼夜不停地保护着人类的机体,让我们免受病原微生物的侵害,同时也时刻警惕地盯着人体细胞,以免它们做出不轨行为,引发癌症。

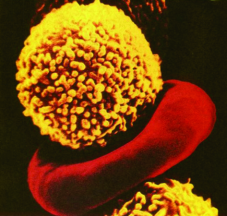

人体内的“免疫大军”阵容庞大,由数以10万亿计的免疫细胞和多种免疫分子组成。免疫细胞包括中性粒细胞、单核细胞、淋巴细胞,它们制造的免疫分子(补体、急性期蛋白、抗体)在血液循环系统中巡逻防御。其中的中性粒细胞和单核细胞具有吞噬和消化的能力,而B淋巴细胞则以精密无比的方式制造能够识别“入侵者”的免疫分子——抗体。

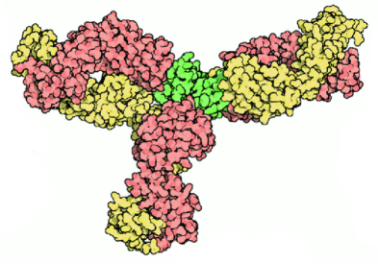

抗体又叫免疫球蛋白(immuno-globulin,缩写为Ig,也叫丙种球蛋白),由4条肽链组成,包括两条相同的轻链和两条相同的重链(图2)。它们结合在一起,形成“Y”形,就像有两只“胳膊”,一条“腿”。胳膊顶端是识别、结合抗原的部位,腿则是抗体发挥功能的部位。当抗体遇到抗原时,就会用胳膊将抗原牢牢地抓住。此时抗体相当于一个“中介者”,它们在捕获外来抗原后,立即搬请“后援”(即具有杀伤或者吞噬能力的免疫细胞)共同战斗。另外,抗体与抗原结合后,借助暴露的补体结合点去激活补体系统,使之发挥对病原体的裂解作用。除了间接作用之外,抗体和抗原结合以后,可以对机体产生直接的保护作用,比如中和毒素的毒性、阻止病毒感染正常细胞等。

实际上,抗体并不是“孤家寡人”,而是一个拥有众多兄弟姐妹的大家族,包括IgM,IgG,IgA,IgE和IgD5种类型。IgG是血液中含量最高、半衰期最长的一种,在免疫应答过程中也具有举足轻重的作用。它能够穿过胎盘进入胎儿的血液循环,因此刚出生的婴儿就继承了母亲的免疫力。IgM由5个单体分子组成,因为体积比较大,能够很有效地激活补体。IgA在血液中的含量较低,它主要负责把守机体的黏膜“门户”系统(比如鼻、眼、肺和小肠黏膜),防止体表的微生物感染。

抵御疾病

我们通常所说的抵抗力、免疫力或者抗病能力,就是指机体抵御病原体感染的能力。而抗体分子就是这种抵抗力的主要承载者之一。一旦人体内的抗体含量不足,免疫力就会下降,对病原体的易感性就会增加。例如,新生儿出生6个月后,自身的免疫系统远未发育成熟,不能制造足够的抗体,来自母亲的IgG也将消耗殆尽。在这种情况下,他的免疫力仅为成人的1/10左右。随着年龄增长,免疫力逐渐增强,但少年儿童的免疫力也仅为成人的1/2左右。老年人则因免疫器官功能减弱(生理性免疫衰退),体内的免疫球蛋白仅为青壮年的1/3~1/2。正因为如此,婴、幼儿以及老年人免疫力较低,经常发生感冒、咳嗽、腹泻、扁桃体炎、肺炎等感染性疾病。用于静脉注射的免疫球蛋白产品,是从很多健康人血清中提取的具有抗病毒、抗菌或其他病原体的IgG抗体混合物。通过进入血液循环后,人免疫球蛋白能迅速提高血液中的IgG水平,增强人体免疫力,起到辅助预防疾病的作用。体弱的老人,婴、幼儿或者原发性免疫球蛋白缺乏症患者,都可以采用这种方法增强抵抗能力。

聪明的人类还想出了另一个办法来增强抵抗能力——人为刺激免疫系统,使它产生对抗疾病的抗体,这就是注射疫苗。天花曾是世界上最可怕的疾病之一。天花病毒通过空气传播,曾经有数百万人死于这种疾病。虽然也有数百万人侥幸存活,但他们不是成了瞎子就是在皮肤上留下了疤痕。1796年,英国医生爱德华·詹纳发现,被牛痘(cowpox)感染的人就不会被天花(smallpox)感染(这两种病毒很相似),于是他从牛痘病人的脓胞里,取出脓液,注射给一个8岁的小男孩,结果发现,这样确实可以让小孩产生对天花的免疫力。这是人类第一次使用疫苗。到了19世纪,法国科学家巴斯德(Louis Pasteur)还发明了细菌培养及减弱炭疽杆菌与狂犬病毒毒性的技术,并应用这些毒性减弱的病原体作为非活化疫苗(inactivated vaccine)。由于疫苗通常是一些没有毒性或者毒性很低的病毒、细菌,因此既不会让人类患病,又可以刺激免疫系统产生针对某种入侵者的抗体,当发现真正的入侵者时,这些抗体立即就能将它们剿灭。

抗体中的“叛徒”

免疫系统是机体的防卫军队,然而有时也会背叛机体。我们的体内经常会出现针对自身成分的抗体,这就是自身抗体(autoantibody)。这些抗体与自身组织结合后,可以导致免疫损伤,甚至出现自身免疫性疾病。如甲状腺炎、糖尿病、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等。自身免疫疾病是B淋巴细胞将自身细胞或者组织当作“敌人”攻击,制造出大量自身抗体的结果。

那么人体B细胞为什么会产生攻击自身正常细胞组织的抗体呢?在B细胞发育过程中,那些会攻击“自己人”的B细胞大部分都被清除,剩下的一小部分对机体自身抗原的亲和力很低,一般不会活化,产生自身抗体。除了遗传因素之外,导致自身抗体产生的一个重要原因就是,微生物抗原与人体某些组织的抗原十分类似。微生物感染诱使淋巴细胞制造特异性抗体,但是这些抗体与自身抗原成分发生了交叉反应,导致自身免疫损伤。

除了自身免疫疾病以外,癌症等其他非免疫性疾病也会产生自身抗体。肿瘤细胞基因的突变会使正常细胞的抗原变异为肿瘤抗原。这种新的抗原可以刺激B细胞产生抗体,尽管这些抗体并不能有效地杀伤肿瘤细胞。有些肿瘤特异性抗体能够帮助免疫系统鉴别、消灭肿瘤细胞,有些则可以成为肿瘤辅助诊断的重要指标。

可见,对血液中不同抗原(病原体、自身抗原、肿瘤)的特异性抗体进行定量分析,可以了解机体的健康状况。自身抗体的数量或种类能反映自身免疫病的特点及转归,肿瘤特异性抗体可以辅助诊断,病原体特异性抗体则可以告知机体的免疫力情况。高通量筛选抗体的蛋白质芯片技术,为医生检测病人血清中的自身抗体、肿瘤抗体或者病原特异性抗体提供了方便。这就像我们走在人群拥挤的大街上,只有碰到相识的人才会上前打招呼。同样,当我们把血清倒在已经铺满各种抗原的芯片上时,只有识别相应抗原的抗体才会结合到芯片上,发出荧光或电流信号而被我们探测到。

总之,作为人体免疫系统一分子,抗体在维护机体健康的过程中发挥着重要作用。尽管我们对它的认识只有100多年的历史,但新的研究发展迅猛。我们有理由相信,在不远的将来,抗体研究的新成果将会为人类健康的维护做出更大的贡献。

请 登录 发表评论