在过去几百年里,科学家对大脑惊人的信息处理能力有了逐步深入的了解;与此同时,他们也引用了各自时代中的先进科技来对大脑进行比喻。18世纪时,大脑被比作水压机,19世纪时被比作机械计算机,到了20世纪,又被比作电子计算机。

今天,科技的进步滋生出多彩的脑部扫描图像,我们又有了一个新的比喻:进化心理学家(evolutionary psychologists)以多功能瑞士军刀来定义大脑——内部不同的组件各司其职,有针对性地解决进化过程中出现的不同问题。语言能力可以帮助我们与人沟通,面孔识别能力可以区分朋友和敌人,欺诈察觉能力可以预防上当受骗,风险承担能力可以增加个人或集体的成功几率……许多神经科学家用模块来比喻大脑的特定区域,称这些特定区域与受试者在进行大脑扫描时所执行的特定任务相关联。这些特定任务可能是选择偏好的品牌商标(可口可乐还是百事可乐)或者他们支持的政治候选人(保守党还是自由党)。

科学家经常用类似的比喻来解释复杂的大脑程序。但是,真实的大脑结构极其复杂而精妙,这种方法必然会过分简化原本错综复杂的大脑工作机制。事实上,我们所看见的脑部扫描图上的五彩色块,并非我们以为的那样分工明确、各司其职。美国加利福尼亚大学圣迭戈分校的心智哲学家帕特里夏·S·丘奇兰(Patricia S. Churchland)宣称:“不存在将信息封装并传送到某个信息处理中心的模块。当然,确实存在一些专门的脑区,也许还有专门的神经网络,但是这些脑区或网络通常并不仅仅负责某一项特定的任务。”

功能性磁共振成像技术之类的新兴科技,已帮助我们对科学领域有了更新的了解。但是,过分信赖这些新科技,也使我们把大脑的工作原理看得过于简单,甚至产生误解。即使主要介绍大脑与行为机制的杂志,也常常依赖这些简化了的比喻。

在此,我将详细介绍功能性磁共振扫描技术(这可能是当今鼓吹得最令人信服的成像技术了)的功能和运作,借此帮助大家理解我们到底可以从脑成像里看到些什么。将来,你就可以用审慎、怀疑的眼光,更好地评价各种媒体上的脑科学报道。这里我列举了脑部扫描图的五大缺陷。

不自然的认知环境

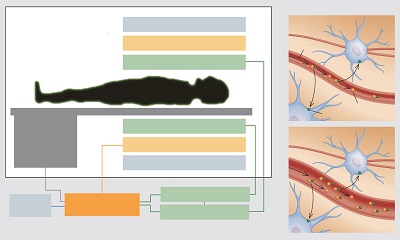

我参观过美国加利福尼亚大学洛杉矶分校神经科学家罗素·波达瑞克(Russell Poldrack)的实验室,并安排利用实验室里的磁共振仪进行大脑扫描。磁共振扫描仪一般重12吨,耗资250万美元(这还不包括安装费、培训费和维护费,若全都算上,还需要再加100万美元)。一进入扫描仪棺材般大小的管道,我立即感到非常不自在。事实上,测试还没开始,我就从里面逃了出来。因为突然之间,我就像患了幽闭恐怖症一样,这种感觉以前可从来没有过。实际上,我并不是唯一出现这种症状的人,波达瑞克说,约有20%的受试者出现了类似反应。并非每个挤在那个狭小空间里的人都能保持相对放松的状态,因此磁共振扫描技术对受试者是有一定选择性的——也就是说,受试者不能保证绝对随机,磁共振扫描图也不能完全代表所有的大脑状态。

测试开始之前,受试者被塞进扫描仪的狭小管道内,头牢牢固定在头部线圈 (俗称“笼子”)里,线圈内嵌楔形泡沫,以此减少头部运动,因为头部移动会使成像模糊。测试过程中,受试者通过护目镜小屏幕观察图像,或者用键盘进行选择。与此同时,扫描仪对受试者的大脑进行每两秒钟一次的扫描成像。

所以,下次如果你看见哪里写到受试者边购物边进行大脑扫描,千万别以为他们是头上套了个扫描仪在沃尔玛里转悠。差得远着呢!

大脑活动的间接反映

在磁共振成像研究的热门报道里,我们经常会看到这样的描述:当人们想到金钱、性、上帝等事物时,大脑就会“兴奋”。下面,我们就讲一下当你在“想”的时候,扫描仪究竟在干什么。扫描仪是由超导线组成的大型电磁线圈,在液氮的冷却下产生强大磁场。该磁场强度是地球磁场强度的25,000 ~ 80,000倍,受试者在进入隔离区前必须摘掉身上所有的金属物件——被磁共振仪“吸”起的金属物件曾经砸死过人。带有起搏器或者有金属植入体内的病人,甚至连扫描仪所在的房间都不能踏入。这个房间经钢铁加固,并且利用隔音技术隔除了磁场工作时人们骨头摇动所产生的声音。

进入扫描仪后,人体组织内约有百万分之一的原子会在磁场的作用下同向排列。鉴于人体内约有7×1027个原子,百万分之一就相当于在2毫米×2毫米×5毫米的立方体组织内约有6×1015个原子,足够发出监测信号供扫描仪识别了。在这些原子内部,原子核内的质子不断自旋,并且如同陀螺一样进动(或者说摆动,因此自旋轴轨迹形成一个锥面)。质子进动频率,即自旋轴扫过一次轨迹锥面所用的时间,被称为共振频率。共振频率取决于磁场强度,而磁场强度又沿着扫描仪管的长轴呈梯度变化。在头部那端,磁场强度变化率略大,质子旋动频率也随之不同。为了获取图像,扫描仪发射出一定频率的无线电波,激发质子保持与磁场同等的共振频率,并将质子的排列方向倾于一侧。几秒钟后,质子排列方向恢复与主磁场同向,并释放能量。扫描仪正是通过测量此过程中释放的能量来构建图像的。

色彩夸大脑处理过程

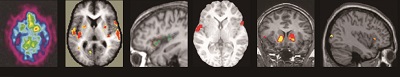

扫描图上色彩鲜明的脑区,被认为是大脑内清晰可辨的信息处理区域(也就是常被比喻的“模块”),这其实是一个严重的误导,神经活动区域的分布事实上很可能是松散的。下面让我们来看一下功能性磁共振成像技术如何处理数据,从而制造大脑模块化的假象。首先,我们需要了解一个基本原理:特定脑区血流量和血氧水平的变化是神经活动增加的一个信号。神经元活动时,耗氧增加,这些氧来自于附近毛细血管内血红细胞里的血色素;大脑获取耗氧增加的信息后,便会释放更多的氧——尽管机理我们还不能完全明了,但放氧量往往供过于求。神经元活动与血流量改变之间通常有5秒钟的延迟,因此造成活动脑区氧合血红素的相对浓度差。因为血红素中的铁元素具有磁敏感性,所以含氧与不含氧的血红细胞的磁差异是可以被监测出来的,功能性磁共振扫描仪就是通过监测这种差异进行成像的。

扫描图上的色彩是人工定义的,而给脑区上色的过程更具误导性。丘奇兰说:“实际上,活动水平的差异是很微小的。但是为了使差异看起来更明显,人们往往给某些区域染上红色,并且把其他区域抹去,这样给人的印象就太夸张了。”有时,人们特意强调了某个脑区的某个功能,这也是一个误导。丘奇兰补充道:“以扣带回(cingulate nucleus)为例,这是个负责处理冲突的脑区。你可以给受试者看一幅图片,比如希拉里·克林顿的照片,从而激发此区域产生反应。但是除此之外,扣带回还负责另外57件事。”

最后,当我问丘奇兰,如果受试者面对不同刺激,反应会有何不同时,她有些愤怒地解释道:“大部分脑活动都是自发的,并不是刺激出来的。我们不知道大脑为什么会这么活跃,也不知道大脑到底在干什么。”换句话说,在处理不同任务时,大脑很多区域都处于持续活跃状态,要想把负责处理特定任务的特定脑区区分开,需要设计精巧的对照试验才行。

脑成像图是统计结果

我们的大脑时刻都在急速运转,但是扫描仪每两秒钟才扫一张图,这样,在历时15分钟到两个小时不等的扫描周期内,一共只拍到几百张到几千张图像。在一次测试试验结束后,研究人员会根据受试者头部的位移变化、大脑尺寸的细微差别,以及不同大脑内部结构的位置差异来矫正数据。然后将每个受试者的扫描图像排列开来,将数据叠加再求平均值。再用统计软件将原始数据转换为图像,并对可能影响结果的其他变量进行修正。比如说,功能性磁共振仪通过检测血流量的变化来进行扫描,但是一些认知任务产生的神经活动变化要比血流量变化更快,这种因素就是一个需要修正的变量。

掌握了上述背景知识之后,下次如果看到彩色大脑扫描图上一个箭头指向一个圈出来的脑区,并且注释说“这个脑区负责某件事”,你就应该知道,这并非某个人的大脑,而是整个受试群体的大脑数据统计出来的结果。此外,这个所谓的特定脑区也只不过是在测试中,受试者在执行特定任务或置于特定试验环境下,持续发生反应的脑区经过人工着色而成的。

脑区会因各种原因而活跃

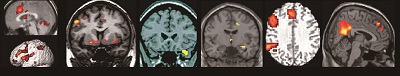

正如波达瑞克所说,解读功能性磁共振图像既是一门艺术,又是一门科学。他解释道:“实际上,每个脑区都会在执行各项任务时表现出活跃状态,但我们还是情不自禁地指着某个着了色的区域说‘这就是负责某项任务的脑区’。以右侧前额叶皮层为例,这个脑区几乎在处理任何难题时都会活跃。要解释这种现象,神经网络说比模块说更合适。当你在考虑金钱时,涉及这一思考过程的几个不同脑区,就会以一种独特的方式相互连接,组成一个神经网络。因此,前额叶皮层可能与许多困难任务相关。但是,当与其他大脑神经网络相连接时,前额叶皮层就会在执行某一项任务时变得活跃,比如在考虑金钱问题时。”要弄清楚不同脑区与不同任务之间的关系,需要进行一系列相关对比试验才行。有些试验尤其适合功能性磁共振,因为这些实验中,完成不同的任务需要作出不同的决定,这给神经科学家提供了很好的对比材料。

另外,脑成像试验显示,似乎大脑中负责感性思维的区域在脑中位置比较深,是进化中更为原始的脑结构,对信息的反应比较直接迅速,但不够精细;而掌管理性思维的区域则位于比较高级的脑区——皮层区域,对于信息的处理更全面更细致,这种差别该如何解释呢?波达瑞克说:“思考有理性和感性之分,但是,两者之间也是相互作用、密切联系的。”以杏仁核(amygdala)为例,通常来讲,这个脑区与恐惧反应相关,但也与激动和积极的情绪相连。波达瑞克解释道:“当你处于恐惧状态时,杏仁核就会活跃起来,但并不能说每次杏仁核活跃的时候,你都处于恐惧之中。每个脑区都会在很多不同的状态下活跃起来,只是目前我们还没有足够的数据来说明,每个脑区在不同状态下的活跃程度有何不同。

神经网络,并非模块

有些情况下,某些相互连接的网络可能确实位于某一区域,并且像模块单元一样绑定起来。但是大多数情况下,它们散落在大脑沟回的里里外外。人们有时用“分布式智能”来比喻互联网,我们也可以用它来形容大脑执行任务时的网络分布,这要比模块更贴切。

当然,有些脑区确实专门负责处理某些特定任务。比如,大脑后部的视皮层负责处理视觉信息,左侧额叶的卡罗卡区负责语言形成。更广泛一点说,皮层负责推理和理性思维,而边缘系统负责情绪和非理性思维。

尽管如此,很多神经科学家还是认为,“神经网络”比“模块”更贴切。“模块”使人感觉我们的大脑就像是由一个个功能不同的零部件组装起来的杂牌电脑,而“神经网络”则更真实地反映出了现代神经科学所证实的大脑认知过程。诸如功能性磁共振等大脑扫描技术必定会给神经网络提供更多的证据,只要我们“负责怀疑的神经网络”保持活跃,我们就一定能够更好地描绘出神经网络的蓝图,并找出与之相对应的行为及功能。

请 登录 发表评论