现代科学给这个世界带来了许多奇思异想,最古怪的一条,无疑是大质量恒星在“生命”演化到尽头时所要面对的终极命运:一颗大质量恒星在持续“燃烧”数百万年后耗尽燃料,无法继续与自身引力相抗衡,不可避免地踏上毁灭性的坍缩之路。像太阳这样的中等质量恒星,坍缩到一定程度便会稳定下来,成为体积更小的白矮星;但如果一颗恒星的质量足够大,它的引力就会压倒一切企图阻止坍缩的力量——这颗直径数百万千米的恒星会一直坍缩,最终比字母“i”上那个小点还要小。

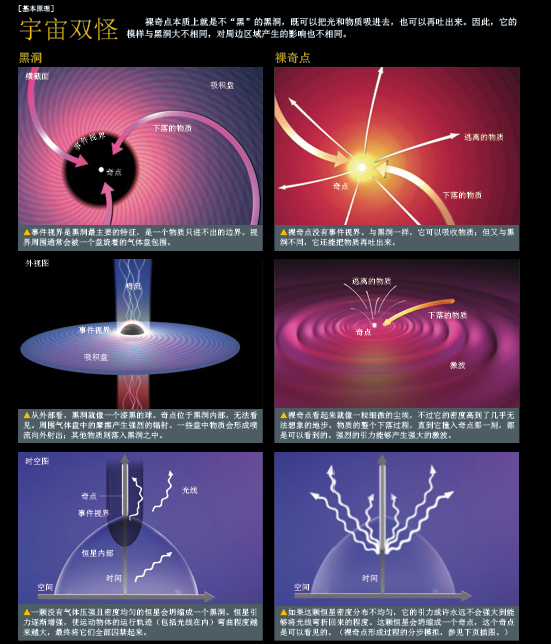

大多数物理学家和天文学家认为,这样的坍缩最终会形成黑洞—— 一种引力超强的天体,没有任何东西能从它的周边区域中逃脱。一个黑洞由两部分组成:核心处是一个奇点(singularity),那颗恒星上的所有物质都被压缩在这个无穷小的点中;围绕在奇点周围的则是一个不可能从中逃脱的空间区域,它的边界被称为“事件视界”(event horizon)。任何东西一旦落入事件视界,就失去了逃出生天的所有希望,它们发出的任何光线都被囚禁在视界之中,因此外界观测者永远不可能再看到它们。这些东西最终也都会被挤入奇点。

但事实果真如此吗?已知的物理规律可以肯定,这种坍缩会形成奇点,但事件视界是否随之形成,至今仍没有明确答案。大多数物理学家默认“事件视界必然产生”的假设,仅仅是因为视界为科学提供了一块极具诱惑力的“遮羞布”。物理学家还没弄明白,奇点处到底发生了什么:物质受到挤压,然后变成什么?事件视界把奇点隐藏起来,也掩饰了我们知识结构中的不足。奇点处或许上演着各种科学上未知的现象,但它们对外部世界不会产生任何影响。这样,天文学家在绘制行星及恒星运行轨道的时候,才可以心安理得地运用物理学标准定律,而不用去考虑奇点可能带来的不确定性——不论黑洞中发生了什么,都只能被囚禁于黑洞内部。

越来越多的研究者对这个主流假设提出了质疑。研究人员已经发现了多种恒星坍缩模型,事件视界在这些模型中根本不会形成,因此奇点会持久暴露于我们的视线之中。物理学家把这样的奇点称为裸奇点(naked singularity)。深入黑洞内部去探查一个奇点,是一条名副其实的“不归路”,然而从理论上讲,你可以随心所欲地靠近一个祼奇点,详加探查后再平安返回,讲述你的冒险经历。

如果裸奇点确实存在,那么天体物理学和基础物理学的各个方面,都会遭到巨大的冲击。没有了视界的遮蔽,发生在奇点附近的神秘现象就可能影响外部世界。裸奇点或许可以解释天文学家已经观测到的不明高能现象,或许还能提供一个天然实验室,让物理学家探索时空的最精细结构。

宇宙监察员

科学家曾经认为,事件视界会是黑洞比较容易理解的那一部分。奇点显然是不可思议的——引力在那里变得无穷大,已知物理规律在那里全部失效。根据目前物理学家对于引力的理解(即爱因斯坦的广义相对论),一颗大质量恒星在坍缩过程中必然产生奇点。广义相对论并没有考虑对微观物体十分重要的量子效应,这些效应大概会在关键时刻发挥作用,阻止引力强度真正变成无穷大。不过物理学家仍在排除万难,努力发展解释奇点所需的量子引力理论。

相比之下,发生在奇点周围时空区域中的现象似乎应当更容易理解。恒星坍缩形成的事件视界直径可达好几千米,远远大于量子效应发挥作用的典型尺度。假设自然界中不存在新的作用力来插手此事,事件视界就应该完全由一种理论来支配——这就是基本原理早已被了解透彻,并且经受住了90多年观测检验的广义相对论。

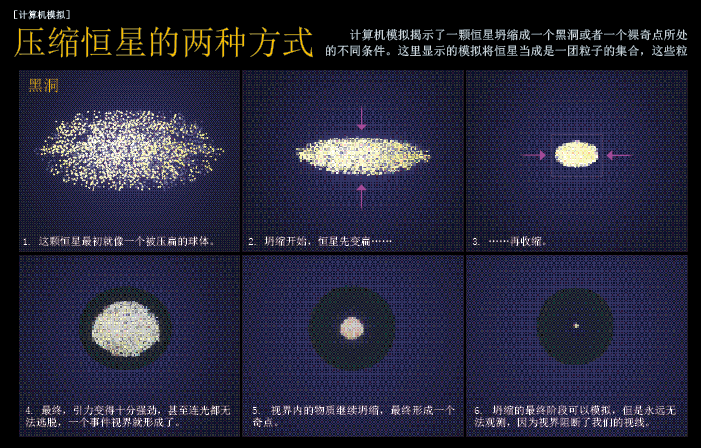

尽管如此,把广义相对论运用于恒星坍缩仍是一项令人望而却步的艰巨任务。爱因斯坦引力方程之复杂是出了名的,为了求出这些方程的解,物理学家必须做一些简化假设。20世纪30年代末,美国物理学家J·罗伯特·奥本海默(J. Robert Oppenheimer)和哈特兰·S·斯奈德(Hartland S. Snyder)进行了初步尝试,印度物理学家B·达特(B. Datt)也对此进行了独立研究。为了简化方程,他们只考虑形状为完美球状的恒星,假设这些恒星由密度均匀的气体构成,并且忽略气体压强。他们发现在这种理想化的恒星坍缩过程中,恒星表面的引力逐渐增强,最终大到足以囚禁所有的光和物质,从而形成一个事件视界。这颗恒星变得无法再被外界观测者看到,不久后便直接坍缩成一个奇点。

真正的恒星当然要复杂得多:它们的密度并不均匀,内部气体会产生压强,形状也可能多种多样。任何一颗质量足够大的恒星坍缩后都会成为一个黑洞吗?1969年,英国牛津大学的物理学家罗杰·彭罗斯(Roger Penrose)提出,答案应该是肯定的。他猜测,在一颗恒星的坍缩过程中如果产生一个奇点,就必然会有一个事件视界随之形成。大自然禁止我们看见任何一个奇点,因为总是会有一个视界将它遮蔽起来。彭罗斯的猜测被学术界称为“宇宙监察假设”(cosmic censorship hypothesis)。这只是一个猜测,却成为整个现代黑洞研究大厦的基石。物理学家希望,我们能够像证明奇点不可避免那样,用同样严格的数学方法来证明宇宙监察假设。

裸露的奇点

可惜,宇宙监察假设至今未被证明。由于找不到宇宙监察假设能够应用于所有情况的直接证据,我们不得不踏上一条更漫长的探索之路——将初步分析中没有考虑到的特征逐一添加到理论模型之中,对不同的恒星引力坍缩过程进行细致的案例分析。1973年,德国物理学家汉斯·于尔根·塞弗特(Hans Jürgen Seifert)及其同事分析了恒星密度不均匀的情况。有趣的是,他们发现不同的物质层在坍缩下落过程中相互交错,会产生出没有视界遮掩的、持续时间很短的奇点。不过奇点也分很多种,这些奇点算是相当“良性”的。尽管在某个位置密度变得无穷大,引力强度却仍然有限,因此这个奇点不会将物质和下落的物体挤压成一个体积无穷小的点。广义相对论不会在这里崩溃,物质会穿过这个位置继续下落,而不会在这里抵达终点。

1979年,美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校的道格拉斯·M·厄德利(Douglas M. Eardley)和伊利诺伊大学香槟分校的拉里·斯马(Larry Smarr)更进了一步,对一颗恒星的坍缩过程进行了数值模拟,这颗恒星的密度分布与真实恒星无异——中心处密度最高,越靠近表面密度越低。1984年,瑞士苏黎世联邦理工学院的季米特里奥斯·赫里斯托祖卢(Demetrios Christodoulou)完成了这种情况下恒星坍缩的严格数学推导。这两项研究都发现,这颗恒星的体积会收缩到零,最终形成一个裸奇点。不过这个模型仍然没有考虑气体压强,当时在英国约克大学工作的理查德·P·A·C·纽曼(Richard P.A.C. Newman)也证明,那个奇点的引力强度仍然不强。

受到这些发现的启发,包括我在内的许多研究人员试图严格归纳出一套定理,证明裸奇点的引力强度总是很弱。可惜,我们又没有成功。失败的理由很快就浮出水面:裸奇点的引力强度并不总是很弱。我们发现,一些不均匀坍缩过程可以产生真正的强引力奇点,能够将物质挤压到无形,并且外界观测者仍然可以看到这些奇点。1993年,我和当时就职于印度亚格拉大学(Agra University)的因德雷斯·德维韦迪(Indresh Dwivedi)合作,发展出一套不考虑气体压强的恒星坍缩通用分析方法,最终证实了上述观点。

20世纪90年代初,物理学家开始考虑气体压强的作用。以色列理工学院(Technion-Israel Institute of Technology)的阿莫斯·奥里(Amos Ori)和耶路撒冷希伯来大学(Hebrew University of Jerusalem)的茨维·皮兰(Tsvi Piran)进行了数值模拟,我的研究团队则从数学上严格求出了相关方程的解,两项研究的结论都是:密度-压强关系遵从真实物理定律的恒星会坍缩形成裸奇点。大约同一时期,意大利米兰理工大学(Polytechnic University of Milan)的朱利奥·马利(Giulio Magli)和日本大阪市立大学(Osaka City University)的中尾贤一(Kenichi Nakao)各自带领研究小组,考虑了一颗坍缩恒星内部由粒子旋转产生的某种压强。他们同样证明,在许多情形下,坍缩最终会形成一个裸奇点。

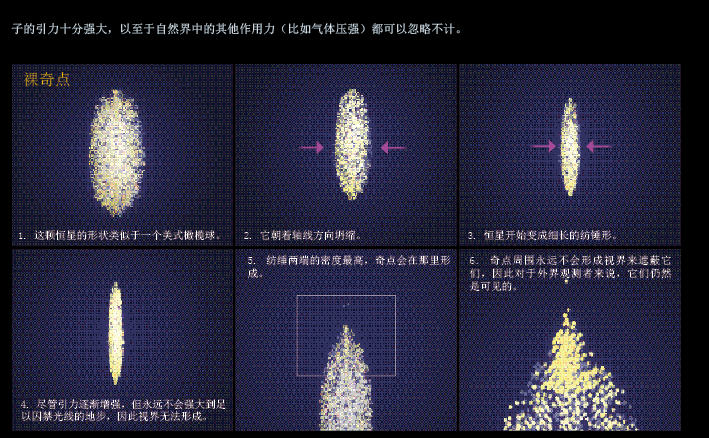

这些研究分析的恒星都是完美球体。这个限制条件看似十分严格,实际上却并非如此,因为自然界中大多数恒星的形状都非常接近完美球体。要说形状因素有影响的话,球状恒星其实比其他形状的恒星更有利于事件视界的形成,因此,如果宇宙监察假说对球状恒星都无法成立,它的前途似乎就大大不妙了。尽管如此,物理学家仍然在不懈地探索非球状恒星的坍缩。1991年,美国伊利斯伊大学的斯图尔特·L·夏皮罗(Stuart L. Shapiro)和康奈尔大学的绍尔·A·托伊科尔斯基(Saul A. Teukolsky)进行了数值模拟,表明椭圆形的恒星可以坍缩成一个祼奇点。几年后,我和波兰科学院的安杰伊·克鲁拉克(Andrzej Królak)合作研究了非球对称坍缩,结果同样产生了裸奇点。必须指出的是,这两项研究都没有考虑气体压强。

一些持怀疑态度的人已经提出质疑:这些裸奇点会不会是人为设计的结果。如果对这些模型中恒星的初始性质稍加改动,坍缩过程是不是就会完全不同,最终形成一个事件视界遮蔽那个奇点?果真如此的话,裸奇点可能就是计算过程中采用近似方法而造成的人为假象,并不会真正在自然界中形成。一些涉及物质异常形态的模型确实对初始条件非常敏感。不过到目前为止,我们的研究结果证明,大多数裸奇点在初始条件细微改变之后仍然稳定存在。因此,这些坍缩模型在物理学上似乎站得住脚——也就是说,裸奇点并不是人为设计的结果。

制造裸奇点

这些与彭罗斯猜测恰恰相反的例子,表明宇宙监察假说并不是一条不可违背的自然准则。物理学家无法断言:“任何大质量恒星的坍缩都只能产生一个黑洞”,或者“任何物理学上切实可行的坍缩最终结果都是黑洞”。在一些情况下,恒星会坍缩成黑洞;而在其他情况下,坍缩会形成一个裸奇点。在一些模型中,奇点只是暂时裸露,最终事件视界还会形成,并把奇点遮蔽起来;而在其他模型中,奇点永远裸露在外。裸奇点通常形成于恒星坍缩的几何中心,但并不总是如此;就算裸奇点在几何中心处形成,它也可能漂移到其他区域。奇点的裸露程度也分不同等级:事件视界能够阻挡遥远的观测者窥探奇点的好奇目光,但那些已经落到事件视界以内的观测者,在撞上奇点之前有可能先看到它。裸奇点的多种多样简直令人不知所措。

我和同事已经从这些模型中分离出了决定事件视界会不会形成的各种特征。确切地说,我们仔细检查了密度不均匀性和气体压强的作用。根据爱因斯坦的理论,引力是一个十分复杂的现象,不仅涉及一种相互吸引的作用力,还涉及多种效应——剪切效应(shearing effect)就是其中之一,即不同的物质层沿着相反的方向侧向平移。一颗正在坍缩的恒星密度高到一定程度,按理说应该能够囚禁包括光线在内的所有物质,但如果恒星内部密度分布不均匀,其他这些效应就会打通一些“生路”,让物质和光能够逃脱困境。比方说,奇点附近物质的剪切作用能够触发强大的激波,将物质和光抛射出去——本质上说,这就如同一场引力台风,搅乱了事件视界的形成。

具体地说,我们不妨考虑一颗密度均匀的恒星,忽略气体压强(压强会改变一些细节,但不会改变整个过程的大致走向)。随着这颗恒星的坍缩,引力越来越强,运动物体的轨迹也越来越弯,就连光线也不例外。到了某一时刻,光线弯曲到一定程度,再也无法离开这颗恒星,一片能够囚禁光的区域便形成了。这片区域最初很小,但随即扩大,最后稳定下来,半径正比于这颗恒星的质量。与此同时,由于恒星密度在空间上均匀分布,只随时间变化,因此整颗恒星会在同一时刻被挤压到一点。光在此前就被囚禁了,因此,这个奇点自诞生时起就被永远隐藏了起来。

现在考虑另一颗其他情况完全相同、只是内部密度从中心向外逐渐降低的恒星。事实上,这颗恒星内部的物质结构就像洋葱一样,呈现出一层一层的同心球壳状分布。引力在每一层球壳上的作用强度,取决于这层球壳内部物质的平均密度。由于内层球壳密度更大,所受引力也更强,因此它们坍缩的速度比外层球壳更快。整颗恒星不会在同一时刻坍缩到一个奇点。最内层的球壳最先坍缩,然后外层球壳一层跟着一层坍缩进去。

由此产生的坍缩不同步能够延迟事件视界的形成。致密的内层球壳是最有可能形成视界的地方。但是如果密度从内向外下降得非常迅速,这些球壳也许就无法凑足囚禁光线所需的质量。如此一来,这个奇点形成的时候,就会被裸露在外。因此,裸奇点的形成存在一道“门槛”:如果密度不均匀性非常小,低于一个临界值,坍缩就会形成一个黑洞;如果密度不均匀性足够大,一个裸奇点就会诞生。

在另一些模型中,坍缩速度成了决定性因素,它的作用效果在恒星坍缩的一类所谓“火球模型”中表现得淋漓尽致。在这些模型中,恒星内部的气体完全被转化为辐射,这颗恒星实际上变成了一团巨大的火球——这种情形最早是在20世纪40年代,印度物理学家P·C·维迪雅(P. C. Vaidya)在建立辐射恒星模型时提出的。这种情况下,裸奇点的形成仍然存在一道“门槛”:缓慢坍缩的火球会变成黑洞,但如果一个火球坍缩速度足够快,光就不会被囚禁,奇点也会裸露出来。

绿色黏土怪

物理学家之所以花了这么久才接受“裸奇点可能存在”这一观点,原因之一在于,裸奇点会带来一些思维上的难题。经常被提到的一个担忧是,这样的奇点会让大自然本身变得不可预测。由于广义相对论在奇点处崩溃,这一理论无法预测那些奇点会做些什么。美国匹兹堡大学的约翰·厄尔曼(John Earman)甚至语出惊人:哪怕绿色黏土怪和你丢失不见的袜子从这些奇点里冒出来,也不值得大惊小怪。那里是魔法的圣地,是科学的禁区。

只要奇点还被安全地囚禁在事件视界内部,这种不可预测性就会受到限制,广义相对论仍然能够预测一切,至少可以预测视界外的整个世界。但是如果奇点能够被裸露在外,它们的不可预测性就会影响宇宙其他部分的“正常运转”。比方说,物理学家运用广义相对论推算地球围绕太阳的运行轨道时,就不得不考虑以下这种可能会发生的情况:宇宙中不知身在何处的一个奇点发出一个随机引力脉冲,把我们这颗行星直接弹出太阳系。

不过,这种担心根本是找错了对象。不可预测性在广义相对论中其实很常见,而且不一定跟违背宇宙监察假设的现象有直接联系。广义相对论允许时间穿越,可能产生因果循环,导致不可预料的后果。甚至普通黑洞也可能变得不可预测。比方说,如果我们将一个电荷丢进一个原本不带电荷的黑洞,这个黑洞周围的时空形状就会急剧改变,不再可以预测。黑洞的旋转也会产生类似的情况。确切地说,黑洞周围的时空中时间与空间变得不再泾渭分明,因此物理学家根本无从考虑这个黑洞到底从哪个“过去”演化到哪个“未来”。只有那些既不带电荷、又完全不旋转的纯种黑洞,才是完全可以预测的。

黑洞的不可预测以及其他一些问题其实都是奇点惹的祸,这跟奇点有没有被遮蔽关系不大。这些问题的解决之道可能隐藏在量子引力理论当中,这个理论将超越广义相对论,给奇点提供了一个完美的解释。量子引力理论或许能够证明,每一个奇点的密度尽管很大,但并非无穷。裸奇点也可能是“量子星”(quantum star),是一种遵从量子引力定律的超级致密天体。今天看似随机的所有现象,或许都能得到一个合乎逻辑的解释。

另一种可能性就是,奇点的密度或许真是无穷大——量子引力解释无法消除奇点,只能承认它们确实存在。广义相对论在这些地点崩溃或许不是理论本身失效,而是时间和空间拥有尽头的标志。奇点标明了物质世界走到尽头的地点。我们应该将奇点视为一个事件而非一个天体,它是坍缩物质抵达尽头从此不再存在的一个时刻,就像宇宙大爆炸的反演。

在这种情况下,裸奇点里会冒出什么东西之类的问题不再有任何真实意义;不会有任何东西从里面冒出来,因为奇点只是时间中的一个时刻而已。我们在远处看见的并不是奇点本身,而是发生在这一事件附近极端物质环境中的种种过程,比如超致密介质的不均匀性导致的激波,或者邻近奇点的时空中发生的量子引力效应等。

除了不可预测之外,还有另一个问题困扰着许多物理学家。在暂定宇宙监察假设成立的前提下,他们耗费几十年时间制定出了黑洞应当遵从的各种法则。这些法则已经深入人心,甚至被许多人视为真理,但并不意味着其中就不存在严重矛盾。比如,这些法则主张黑洞会吞噬并销毁信息,似乎就违背了量子理论的基本原理。这个矛盾和其他一些困境来源于事件视界的出现。如果视界不再存在,这些问题可能也就不再存在了。比如,如果这颗恒星可以在坍缩的最后阶段将大部分质量辐射出去,它就不会销毁任何信息,也不产生任何奇点。在这种情况下,根本不需要量子引力理论来解释奇点;广义相对论本身或许就能奏效。

量子引力实验室

其实,物理学家大可不必将裸奇点当成洪水猛兽,相反,它们有可能是天赐良机。如果一颗大质量恒星坍缩形成的奇点能够被外界观测者看见,就提供了一个研究量子引力效应的天然实验室。正在酝酿当中的量子引力理论,比如弦论和圈量子引力论,都渴求各种观测数据;没有这些数据,在多如牛毛的各种可能性中进行取舍几乎就不可能完成。物理学家通常在早期宇宙中寻找数据,当时宇宙中的极端环境让量子引力效应处于统治地位。但宇宙大爆炸是独一无二的事件。如果奇点可以裸露在外,每当宇宙中有大质量恒星结束自己的一生时,天文学家就可以观测到一次相当于宇宙大爆炸的事件。

为了探索裸奇点如何帮助我们窥探其他情况下无法观测的现象,我们最近模拟了一颗恒星坍缩成一个裸奇点的过程,其中还考虑了圈量子引力论预言的一些效应。按照这种理论,空间也像物质一样由微小的“原子”构成,当物质密度足够高时,这一点就会体现得十分明显;最终一种极其强大的排斥力会取代吸引力,让密度永远不可能达到无穷大(参见《环球科学》2008年第11期封面故事《追查宇宙前世》一文)。在我们的模型中,这种排斥力驱散了恒星,将奇点化解于无形。大约1/4的恒星物质在最后不到一微秒的时间里被抛射出去。就在这一刻之前,远处的观测者会看到坍缩恒星的辐射亮度出现突然下降——这是量子引力效应的一个直接结果。

这种发生在最后一微秒的爆炸会释放出高能伽马射线、宇宙线和中微子之类的其他粒子。即将进行的一些实验或许拥有足够高的灵敏度,能够检测到这些辐射,计划于2013年安装到国际空间站上的实验模块“极端宇宙空间天文台”(Extreme Universe Space Observatory)就是其中之一。这种能量倾泻的细节取决于具体的量子引力理论,因此它给观测者提供了一种方法,能够鉴别众多候选理论的真伪。

不论是证实还是证伪宇宙监察假设,都会在物理学领域引发一场小型地震,因为现有理论有太多的细节与裸奇点息息相关。到目前为止,理论研究已经得出一个明确结论:宇宙监察假设不像人们曾经认为的那样,是一个放之四海而皆准的真理。只有当各方面条件都恰到好处时,奇点才会被遮蔽起来。现在剩下的问题是:这些条件能不能在自然界中产生。如果能的话,物理学家肯定会爱上这些曾经令他们畏惧的极端环境。

请 登录 发表评论