寻找完美驱蚊剂

科学家在蚊子中找到了会对驱蚊剂作出反应的神经元和受体,针对这些“作用靶点”,将开发出更安全有效的驱蚊剂。

本刊记者 陈彬

2007年,印度。阿南达桑卡·雷伊(Anandasankar Ray)的太太正饱受蚊子的困扰,她染上了登革热,这是一种以蚊子为媒介传播的传染病,为此她花费了一周的时间住院接受治疗。

雷伊同样吃过蚊子的苦头,他曾在读大学时患过疟疾,一种通过疟蚊传播的传染病。实际上,以蚊子作为传播媒介的疾病远非只有疟疾和登革热,黄热病、流行性乙型脑炎、淋巴丝虫病、西尼罗河热等诸多传染病,都能通过蚊子进行传播,每年的感染人数数以亿计,并会夺去上百万人的生命。

上大学时的雷伊也许不会想到,仅仅十几年后,作为加利福尼亚大学河滨分校昆虫学系的一名科学家,他所领导的研究小组会在世界著名学术刊物《自然》上,发表一项极为重要的研究成果,这项发现会为对抗各类蚊媒传染病提供新的思路,点亮新的希望。

“驱蚊老兵”

由于蚊子能够引发严重的公共卫生问题,人类一直在研究和开发各种驱蚊、灭蚊的物质和方法。其中,避蚊胺(N,N-二乙基间甲苯酰胺,N,N-Diethyl-3-methylbenzamide,DEET)便是一种已被广泛使用达数十年的驱蚊剂。这种化合物由美国军方在第二次世界大战期间开发,并在丛林战中得到使用。1957年后,普通民众也开始使用避蚊胺,它是名符其实的“驱蚊老兵”。

虽然已经使用了近60年,并且是目前最常见的一种驱蚊剂,但避蚊胺并不完美,存在着诸多缺陷。由于高昂的价格,避蚊胺并没有在非洲和亚洲等蚊媒传染病肆虐的地区得到广泛使用。雷伊的同事平基·凯恩(Pinky Kain)也是这项研究的主要参与者之一,她对这样一种现状有着深切的体会,就在接受《环球科学》采访期间,她远在印度的母亲染上了登革热,不幸离世,这让她“感到非常无助”,也让她和雷伊等人更加意识到相关研究的必要性:“我们需要开发出价格更加低廉的驱蚊剂”。

除了经济层面的因素以外,避蚊胺在使用上也很不方便,“它会溶解塑料,同时需要不断喷洒在皮肤上,才能保证驱蚊效率”。不仅如此,还有一些报道显示,避蚊胺可能存在着安全隐患,比如美国环境保护局(EPA)曾报道过几十例与避蚊胺使用相关的癫痫病例,其中有4人死亡。2009年,欧洲科学家做的一项研究还发现,避蚊胺对昆虫和哺乳动物神经系统中一种重要的酶(胆碱酯酶)具有抑制作用,因此避蚊胺可能存在潜在的神经毒性。避蚊胺还会引发意料之外的问题。2010年,英国科学家在《美国国家科学院院刊》上发表的一项研究结果表明,长期使用避蚊胺,会催生对避蚊胺不敏感的蚊子群体。

从果蝇开始

虽然避蚊胺在世界上已经得到了广泛使用,但对于具体的细胞和分子机制,科学家目前了解得并不多,至于避蚊胺是与蚊子细胞上的什么受体结合,从而起到驱蚊效果的,就更是一无所知了。在雷伊看来,这正是研究和开发新一代驱蚊剂所面临的最棘手的难题,“由于不了解避蚊胺的受体,所以没有办法使用现代的大规模筛选技术,来寻找避蚊胺的替代品”。

正是出于这样的原因,雷伊的研究小组把重点放在了寻找避蚊胺的受体分子上。有趣的是,在研究的最初阶段,他们的研究对象并非蚊子,而是另一种昆虫——果蝇。因为科学家对蚊子的研究还不够深入,尚且缺乏强大的分子生物学和遗传学研究手段,因此雷伊和同事决定先研究果蝇,在果蝇中找到避蚊胺受体后,再把研究工作转到蚊子上来。

相对于蚊子,科学家对果蝇的嗅觉系统已经有了相当程度的了解,因此能够利用强大的行为学实验和显微镜技术进行研究。不仅如此,果蝇的生命周期很短,便于饲养,而且“培育转基因果蝇也比转基因蚊子容易得多”。

这项研究从果蝇开始着手,还有其他原因。果蝇和蚊子一样,也会对避蚊胺产生回避反应。而且在不同昆虫中,不少发挥同样作用的分子,在结构上也很相似,因此在一种昆虫中得到的研究结果,往往可以为其他昆虫的相关研究提供参考。

果蝇的嗅觉系统

避蚊胺是一种挥发性物质,因此科学家认为,昆虫主要是通过嗅觉系统来感受避蚊胺,进而产生回避反应的。果蝇通过触角上的纤毛来感受自然界中各式各样的气体。这些气体分子会与支配纤毛的嗅觉感受神经元(olfactory sensory neuron)发生作用。这些嗅觉神经元的细胞膜上,分布着嗅觉受体(olfactory receptor)分子。

通常情况下,一种气体分子只会与一种或者几种嗅觉受体结合,两者结合后,会使神经元发放电信号。这些代表着嗅觉信息的电信号,会沿着神经元的轴突(神经元从细胞的胞体伸出的分支,可以把电信号传递给其他神经元),传递到果蝇的一个叫做触角叶(antennal lobe)的结构中,并在这里通过突触联系(神经元把电信号传递给其他神经元的位点),把嗅觉信息传递给投射神经元(projection neuron,这是一种起着“接力”作用的神经元,负责把来自嗅觉感受神经元的嗅觉信息,传递给果蝇更高级脑区里的神经元),后者会把这些嗅觉信息进行处理加工,传递到更高级的嗅觉中枢。在对这些嗅觉信息进行充分处理之后,果蝇会对这种气体作出相应的反应——可能是回避,也可能被吸引。

相对于自然界中海量的气体分子,果蝇的嗅觉受体种类有限,只有几十种。受体是位于细胞膜上的一类蛋白质分子,不同的嗅觉受体能够与不同的气体分子相结合。要用有限种类的嗅觉受体,识别如此之多的气味,这似乎是一个“不可能完成的任务”。要做到这一点,果蝇必须以一种高度有序的方式,来组织嗅觉系统。凯恩说,根据目前的研究,果蝇的嗅觉受体主要分为两大 “家族”,OR家族和IR家族,一个嗅觉神经元只会表达OR或IR家族中的几种(1~3种)嗅觉受体。在神经元把嗅觉信号传递到触角叶的过程中,拥有同一种嗅觉受体的神经元的轴突,并不是随意伸向某个区域的,而是会伸进触角叶中的同一结构——嗅小球(glomerulus)。虽然外观上看起来,不同嗅小球间是彼此独立的,但实际上,它们仍然通过其他种类的神经元相互联系。

基于这样的结构和安排,果蝇一方面可以对不同的嗅觉信息进行分类和集中,同时又可以在触角叶中整合、加工嗅觉信息。

新技术带来的转机

此前,有些科学家尝试用传统的电生理技术,来寻找可以感知避蚊胺的神经元(以下简称避蚊胺感受神经元)及其受体,但都以失败告终,因此雷伊一直在关注新技术和新方法的发展。

2012年3月,转机出现了。雷伊说:“当我们注意到,加利福尼亚大学圣迭戈分校的一个实验室,发明了一种新的细胞标记和示踪技术时,我们立刻‘扑了上去’。”

这种方法叫做NFAT法(NFAT Method),原理并不复杂。首先,研究人员需要利用转基因技术,转入某些基因,让果蝇的嗅觉神经元表达一种感应分子(mLexA-VP16-NFAT,这种分子可以感应神经元活动)。同时,还需要向神经元转入了一种可控的绿色荧光蛋白基因,这种基因会受上述感应分子的调控。通常情况下,感应分子位于神经元的细胞质里,而位于细胞核中的绿色荧光蛋白基因则处于“关闭”状态。凯恩说,“这是一种依赖于钙离子浓度变化的新颖方法”。

如果某些嗅觉神经元受到一种气体的刺激,神经元内的钙离子浓度便会升高。如果持续刺激神经元(实验中,通常使用的刺激时间是24个小时),高浓度的钙离子就会导致感应分子在结构上发生一些变化(从原来的磷酸化状态转变为去磷酸化状态)。这种变化会使感应分子从细胞质转移细胞核中,打开绿色荧光蛋白的“表达开关”。

这些基因被激活之后,就会合成绿色荧光蛋白,“点亮”相应的神经元——这会告诉科学家,哪些神经元感受到了他们释放的气体。

发现目标

有了这样一种方法,在果蝇触角上寻找避蚊胺感受神经元就比以前轻松多了:用避蚊胺对转基因果蝇进行持续刺激后,在荧光显微镜下,对果蝇的触角进行观察,那些发出绿光的纤毛,极有可能就是感受避蚊胺的纤毛,而支配这些纤毛的神经元,也就极有可能是感受避蚊胺的神经元。

“由于此前利用传统的电生理方法来寻找避蚊胺感受神经元的尝试统统失败,因此我们意识到,这些神经元很可能位于触角上某些被人忽视的区域,”雷伊说。实验结果果然和他预想的一样,这类神经元真的躲在一个被科学家忽略的角落里。

凯恩和同事在研究中发现,发出绿色荧光的纤毛和神经元,位于果蝇触角上一个叫做球囊(sacculus)的结构里,这个结构主要包含3个向内凹陷的空腔,那些被避蚊胺“点亮”的纤毛,以及支配它们的嗅觉神经元,就主要分布在其中一个空腔里。这个区域是传统的电生理记录方法的一个“死角”,因为“记录神经元电生理活动的电极,很难记录位于球囊空腔中的纤毛和神经元的电活动”。

找到避蚊胺感受神经元的分布区域后,接下来的工作就是要确定,在这些神经元的细胞膜上,避蚊胺受体属于什么类型。通过在荧光显微镜下观察,凯恩发现,被“点亮”的神经元通过轴突,把嗅觉信息传递到了触角叶中的柱状嗅小球(column glomerulus)里。在此之前,科学家已经对这类把嗅觉信息传到柱状嗅小球的神经元进行了一些研究,这些神经元上的嗅觉受体是IR家族的一员——Ir40a受体(以下将这些神经元简称为Ir40a神经元)。

为了进一步验证这一发现,凯恩和其他合作者还做了其他研究,包括钙成像和行为学实验。开展钙成像研究时,需要向神经元中导入(通过转基因等手段)一种钙离子浓度的感受分子 (calcium sensor,现在最常用的是各种类型的GCaMP蛋白),以感受神经元中的钙离子浓度,进而发出不同强度的荧光。当研究人员把钙离子感受分子转入果蝇的Ir40a神经元后,实验结果显示,如果用避蚊胺刺激果蝇,这些神经元同样会被“点亮”,这意味着,这些神经元能够对避蚊胺作出反应,能被避蚊胺激活。

行为学层面的检测也很有趣。在日常生活中,苹果醋能吸引果蝇,但如果在苹果醋中加入一定量的避蚊胺,苹果醋对果蝇的吸引效果就会有所减弱,甚至完全消失。凯恩的实验发现,无论是利用遗传学手段,让Ir40a神经元无法通过突触传递信号,还是利用RNA干扰技术,降低这些神经元上Ir40a受体的数量,果蝇在面对添加了避蚊胺的苹果醋时,还是会经不起诱惑。

根据多角度的研究结果,雷伊的研究小组终于可以得出这样的结论了:那个躲在暗处和科学家捉迷藏的、感受避蚊胺的嗅觉受体终于被他们找到了。

440 000种,两天

既然已经找到了避蚊胺的受体,那么是否可以根据这一发现,寻找到更加安全、更加便捷的避蚊胺替代品呢?雷伊在研究中做了一些尝试,取得了令人兴奋的结果。

根据避蚊胺和其他一些已知驱蚊剂共有的化学结构特征,这项研究的另一名主要参与者肖恩·迈克尔·玻意尔(Sean Michael Boyle)利用生物信息学手段,开发出了一种算法,并编写了相应软件,对超过440 000种挥发性化学物质进行了筛选。尽管需要处理的数据大得惊人,但这项筛选工作所花费的时间,却短得惊人——只用了1~2天的时间。不过,这并不意味着这项工作像看起来这样轻松,雷伊说,在这之前,“玻意尔可是花费了数年时间来改进和完善这一方法”。

通过筛选,雷伊和同事找到了大约100种可能有驱蚊效果的化学物质,他们从中选择了4种,进行了进一步研究。研究结果显示,这4种物质都能激活果蝇的Ir40a神经元(也就是那些负责感受避蚊胺的神经元)。

行为学实验也证实了这样的结果:这些物质都能使果蝇产生回避反应。除了极有可能具有驱蚊效果以外,这几种物质还有避蚊胺无法比拟的优点:不会溶解塑料等材料,气味比避蚊胺更温和,其中3种物质的味道闻起来类似葡萄。更为重要的是,它们的安全记录极其良好,这3种物质被美国食品及药品管理局(FDA)、世界卫生组织(WHO)、欧洲食品安全局(EFSA)等权威机构认定为是安全的,甚至允许添加到食品中。

蚊子登场了

虽然上述研究都称得上是昆虫神经生物学领域的重大进展,可使用的实验动物毕竟是果蝇。这样的结论在蚊子中是否同样适用?新发现的4种物质是否真和果蝇实验一样,也能使蚊子产生回避反应呢?

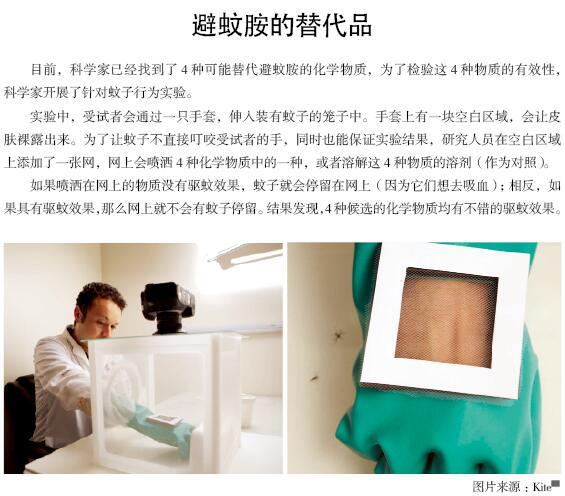

在果蝇上取得了不错的研究结果后,雷伊和同事终于把研究工作转移到蚊子上来了。他们设计了一个用人的手臂作为诱饵的实验,来检验这4种物质的驱蚊效果。受试者会通过一只手套,把手伸进一个小笼子里。手套上有一块空白区域,这块区域上有一张网(以免蚊子真的叮咬到受试者),网上要么喷洒有4种化学物质中的一种,要么喷洒有溶解这些物质的溶剂(溶剂是作为4种化学物质的对照物。具体实验过程,参见“避蚊胺的替代品”)。

笼子中装着几十只蚊子,研究人员通过观察一定时间内,蚊子停留在网上的时间和数量,就可以评估化学物质的驱蚊效果。实验结果非常令人满意,这4种物质都表现出了高效的驱蚊能力。在网上喷洒了这4种化学物质之后,蚊子在网上的停留的时间和数量都有显著降低,驱蚊效率不逊于避蚊胺。无论从有效性还是安全性的角度来看,这些物质都有可能成为新一代驱蚊剂。

未来之路

从科研结果出发,将新的基础研究成果推向应用,中间往往还有很长一段路要走。发表了这项研究成果之后,雷伊立刻看到了这项研究的应用前景,“我们正着手准备成立一家创业公司,尝试开发能在全球应用的新的驱蚊产品”。

实验工作也没有就此停下来,雷伊告诉《环球科学》,他们一方面“正在对计算机筛选的另外100种天然化合物进行实验”,另一方面“也在构建表达避蚊胺受体的细胞系,成功之后就可以用机器人,对大量的化合物进行自动化筛选”。

实际上,这已经不是雷伊第一次将科研发现推向实际应用了,“我们实验室也在研究蚊子对二氧化碳的感受通路,二氧化碳是人体释放出的、吸引蚊子的主要物质。2009年和2011年,我们在《自然》杂志上发表过两篇相关的研究论文。随后我们参与成立了一家名叫“嗅觉实验室”(Olfactor Labs Inc)的创业公司,利用这些发现,来开发针对蚊子的空间屏蔽技术以及诱杀蚊子的装置”。

登陆“嗅觉实验室”的网站,你可以看到,这家公司已经推出了第一款产品—— 一种名叫The Kite Patch的防蚊贴。根据网站上的信息,这是一种1.5英寸(约3.8厘米)见方的小贴片,使用起来非常便捷,只需要把它贴在衣服上就行了。通过释放对人体无毒、气味淡雅而舒适的化合物,这种防蚊贴能够屏蔽蚊子感受二氧化碳的能力,从而使蚊子无法找到人类,其有效时间长达48小时。The Kite Patch一经推出便被业界普遍看好,并且吸引到了大量的投资。虽然还没有上市,但这种驱蚊贴片计划于2014年1月,开始在非洲的乌干达进行总计时间长达670万小时的现场测试。如果真如预期那样安全有效,相信这款产品将很快进入市场。

除了嗅觉系统,目前的科学研究表明,蚊子还能通过其他途径感受避蚊胺(比如有研究发现,味觉系统也是蚊子感受避蚊胺的途径之一),当《环球科学》问到,通过对其他感觉系统的研究,是否也能开发出驱蚊灭蚊的新方法时,雷伊充满信心地回答:“一定能。我们发现的避蚊胺或者其他驱蚊剂的作用靶点越多,我们就越有可能开发出防止各种致命传染病传播的新方法。因此,我们绝不会停止基础研究。”

本文作者 陈彬是《环球科学》特约记者、神经科学博士,主要关注生物、健康等领域的重要进展与事件。

请 登录 发表评论