在未来主义者眼里,“H+”是加强版人类的代号。加强版人类将能利用干细胞、机器人、提升认知能力的药物等各种先进技术,突破人类生理及心理局限。

实际上,利用药物提升智力(包括注意力、记忆力、规划能力等基本认知功能),已不再是未来主义者的幻想。美国前总统老布什曾将20世纪90年代称为“大脑时代”,而此后的10年,更可谓大脑升级的时代。

最近发表的一些文章对神经增强剂、益智药、“大脑伟哥”等药品的问世几乎是一片欢呼,人们对“聪明药”的迷恋可见一斑。从这个角度来说,人类自我增强的时代已经到来:考试前,大学生常从朋友那里要几片利他林(ritalin,一种中枢兴奋药),以便熬夜奋战;急赶进度的软件工程师,或想保持敏锐头脑的企业管理人员,则会服用几粒莫达非尼(modafinil,新一代兴奋剂)。在他们看来,这些药物的作用绝非一杯咖啡可以比拟,不仅能醒神,还能让服用者的注意力高度集中,从而记住有机化学中复杂的分子式,或者清楚地阐释担保债务凭证 (collateralized debt obligation)的秘密。

对认知过程分子基础的研究,最终将在科学家和制药公司的努力下,转化为能改善智力的药物,进一步加强人类自我增强的能力。虽然科学家研制这些药物的主要目的是改善痴呆症患者的智力,但不可避免的是,当医生为阿尔茨海默病、帕金森病患者开药时,也会让更为庞大的、患病程度较轻的老年群体服用这些药物。与认知增强剂相关的伦理问题已引起广泛讨论,这些讨论也让人们意识到,认知增强剂很可能将成为一种常规药品,面向所有人开放。

一些学术论文和新闻报道已经在质疑:在大学入学考试前服用认知增强剂,是否会导致不公平竞争;雇主要求员工服用药物,以按时完成公司的生产任务,是否属于违规行为。

在舆论指责雇主利用药物进一步压榨雇员的同时,人们也对这些增强脑力的药物的真实效果提出了质疑。为提高注意力或治疗嗜睡症而研发的药物,是否真能让学生取得更好的考试成绩?服用这些药物后,公司管理人员是否真能在老板的紧逼下,完美地完成一项项任务?影响大脑基本功能的药物是否足够安全,能不能摆在药店的货架上,与镇痛药、维生素片等非处方药一起售卖?现在,这些问题已在神经科学家、内科医生和伦理学家中引起了激烈讨论。

争议漩涡中的“聪明药”

尽管争议不断,但人们对认知增强剂确实有很大的需求量[这些药物原本是用于治疗注意力缺陷多动症(ADHD,attention-deficit hyperactivity disorder) 等疾病]。2007年,一篇调查报告指出,在过去12个月中,美国有160万人并非为了治病而服用过处方兴奋剂。合法的精神兴奋剂包括苯哌啶醋酸甲酯(methylphenidate,即利他林)、安非他明(amphetamine)及莫达非尼(modafinil)。据报道,在某些学校,1/4的学生都在服用这些药物。去年,《自然》杂志发起的一次网上调查显示,来自60个国家的1,427位科学家中,20%的人表示服用过苯哌啶醋酸甲酯、莫达非尼或β-受体阻断剂(能减轻怯场反应)。总的来说,人们使用上述药物的目的是为了提升注意力。通常,人们可以通过网络和医生来获取药物(一些药物是为医治某类疾病而研发的,但医生有时会用它治疗其他疾病,不过制药厂商不能宣传药品说明书上未提到的用途)。

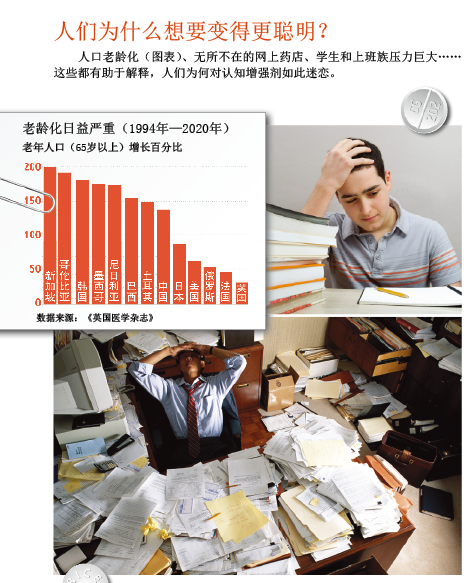

人们对这些化学药品的需求量,可能会随着人口老龄化及经济全球化的加剧而增长。神经技术工业组织(Neurotechnology Industry Organization)执行主席扎克·林奇(Zack Lynch)解释说:“如果你生活在美国波士顿,现年65岁,退休储蓄急剧减少,你就不得不继续工作,保持机敏、高效的工作状态,以便与印度孟买的23岁年轻人竞争,这时你也许会感到压力巨大而求助于药物。”

最近,相关部门打算拟定道德准则,规范认知增强剂的使用。当然,这样做的前提是假设这些药物真的有效,确实能改善某些认知功能,如注意力、记忆力、规划能力和推理能力等。很多人认为,如果这个假设成立,伦理学家就有必要考虑,这些药物得到普遍使用后会引起哪些衍生效应。2002年,这种想法导致了一个新学科——神经伦理学(neuroethics)的产生,旨在一定程度上解决由认知增强剂和相关装置(如大脑移植物)引起的道德和社会问题。

去年,一些伦理学家和神经科学家从一个极具争议的角度撰写了一篇评论,发表在《自然》杂志上。他们提出,人们应改变“药物只能用于治疗疾病”的传统观点,并探讨了药物在疾病治疗以外的应用前景。他们认为,如果能在健康人群中证实精神兴奋剂的安全性和有效性,这些药物就可能广泛用于提高智力水平,让人们在学习和工作中表现得更好。在这篇评论文章中,科学家引述了多项研究,表明某些精神兴奋剂的确能改善包括记忆力在内的多种认知功能;他们认为,认知增强剂就像“教育、良好的卫生习惯和信息技术一样,都是人类提高自我能力的一种方式”。

6个月后,那篇文章的作者之一 ——约翰·哈里斯(John Harris)又在《英国医学杂志》(British Medical Journal)上发表了另一篇评论文章,对认知增强剂进行了更深层次的讨论。哈里斯是英国曼彻斯特大学的一位生物伦理学家,也是《医学伦理杂志》(Journal of Medical Ethics)和《强化进化》(Enhancing Evolution)一书的编辑。他在评论中指出,如果连儿童服用苯哌啶醋酸甲酯的安全性都得到证实的话,对于那些想用该药物来提升大脑能力的成人来说,它也应该是完全无害的。在后来的一次采访中,哈里斯还谈到,他预计政府对此类药物的限制将逐步放宽,如果不出现安全问题,苯哌啶醋酸甲酯(目前是一种处方药)最终可能会像阿司匹林那样,成为一种非处方药。

但哈里斯的观点受到了广泛质疑。一些研究人员和伦理学家怀疑,这些能调节认知过程的药物是否真的安全到,可以像镇痛药或咖啡和茶那样向大众销售。

詹姆斯·斯旺森(James Swanson)是美国加利福尼亚大学欧文分校的科学家,曾参与两种治疗ADHD的药物(安非他明和莫达非尼)的临床试验。他说:“我认为,人们还不了解当很多人都可以随便服用这些药物时可能产生的风险。一小部分人可能会对药物成瘾,还有一些人可能会因为服用这类药物而导致智力下降。这就是我反对把这类药物变为常规药物的原因。”面对这些问题,英国内政部雇佣了一个顾问团,请他们评估认知增强剂的潜在危害,以及是否需要制定新的管理条例以避免危害的产生。

也有一些科学家认为,这些争论其实毫无意义,因为除了不断进行枯燥乏味的练习外,也许根本就没有其他方法可以提高智力。一些科学家曾试着开发能逆转痴呆症患者记忆丧失过程的药物,但他们认为,利用药物来提升健康人的认知能力不过是个遥不可及的梦想。“我并不担心认知增强剂会对个体健康产生影响,因为现在根本就没有哪种认知增强剂可以让我们担心,”鲁斯科·布特求拉德兹(Rusiko Bourtchouladze)如此评论道。布特求拉德兹写过一本关于记忆科学的畅销书,还曾与2000年诺贝尔生理学或医学奖得主埃里克·坎德尔(Eric Kandel)一起从事过神经信号传导方面的研究(坎德尔正是凭借这项研究获奖的)。他认为,“现在谈论增强认知能力还为时过早,这类药物可能在我们的有生之年都不会出现。关于这类药物的谣传实在太多了。”

从这一角度来看,记忆是由人体内各种化学信号、酶、蛋白质的相互作用产生的,这个复杂体系通过自我调节达到一种平衡状态,如果人不生病,这种平衡就不会受外界干扰。通过补偿缺失的重要化学分子,也许可以阻止痴呆症引起的思维能力下降和对他人身份认知能力的丧失。从总体上看,对于痴呆症患者而言,这种人为干预利大于弊。而打乱健康人体的平衡,则可能导致意外后果:举例来说,长期记忆方面的任何改善,都可能会因为工作记忆能力的下降而被抵消(长期记忆主要存储久远事件,如童年时光和去年的假期生活,而工作记忆相当于大脑的记事簿,主要存放电话号码等暂时记忆)。

一些评论家在讨论认知增强剂的伦理问题时,把人们对这些药物的担心归因于“思辨伦理学”(speculative ethics)。同样的问题也困扰着纳米技术及其他新兴技术领域。伦理学家、科学家和政策制定者的注意力,都集中在尚未问世的技术可能造成的社会影响上(如聪明药泛滥、纳米机器人摆脱人类控制等)。荷兰鹿特丹大学的玛阿提·谢尔纳(Maartje Scherner)及其同事在《神经伦理学》杂志上表示:“关于人类认知增强剂的争论,很大程度上是由人们过高的期望和夸大的技术宣传引起的。”

认知增强剂的历史

利用药物来提高健康个体认知能力的研究,最早可追朔到80年前,但当时并未得到明确结果。1929年,化学家戈登·亚勒斯(Gordon Alles)开始把安非他明用于医疗。这是一种类似中草药麻黄碱的合成药物[亚勒斯还发明了另一种安非他明药物——爱它死(ecstasy)]。在第二次世界大战中,很多国家都让士兵服用各种安非他明药物,以激发士兵的勇气,让他们保持清醒与警惕。德国和日本给士兵服用的是苯哌啶醋酸甲酯,英国和美国士兵则服用了苯丙胺(benzedrine,与安非他明类似)。

科学家很想知道,这些药物是否真能产生预想中的效果。20世纪40年代,英国和美国科学家进行了一次心理评估,结果发现药物服用者在阅读速度、乘法计算等测试中自我感觉良好,但他们的得分并不比那些摄取咖啡因的受试者高。事实上,他们在复杂测试项目中的表现甚至有所退步。澳大利亚新南威尔士大学的科学史家、《极速快感》(On Speed)一书的作者尼古拉斯·拉斯马森(Nicolas Rasmussen)解释说:“这是因为安非他明能改善情绪,让我们觉得自己表现得特别好,哪怕事实并非如此。在完成简单而枯燥的任务时,这类药物能提升受试者的勤奋度,让他们获得更高的分数,但这些任务与参加司法考试或在战斗中驾驶飞机完全是两回事。”

1956年,苯哌啶醋酸甲酯开始出现在人们的视野,它的化学结构与安非他明十分类似,在很多人看来这是一种比较温和的兴奋剂(制药厂商将它称为“刺激精神运动的快乐介质”),但当使用剂量达到一定限度时,它产生的生化效应以及对心理的影响与其他兴奋剂近似。安非他明的“辉煌时期”是在40多年前:在美国食品及药品管理局 (FDA)限制安非他明用量,将它列为处方药物之前,美国人在上世纪60年代末吞掉了100亿片这种药物。美国加利福尼亚大学圣巴巴拉分校的神经科学家迈克尔·S·加扎尼加(Michael S. Gazzaniga,上文中提到的《自然》杂志上那篇评论的另一位作者)还记得,上世纪60年代初,他还在上大学时,父亲曾给他寄过苯丙胺。

20世纪90年代中期,在治疗ADHD时,越来越多的医生应用苯哌啶醋酸甲酯,这促使科学家利用新型大脑成像技术和设计巧妙的神经心理学测试来检验这种药物对健康人的影响,以便为ADHD患者和其他精神病患者的治疗效果提供参考数据。1997年,英国剑桥大学的芭芭拉·萨哈金(Barbara Sahakian)、特雷弗·罗宾斯(Trevor Robbins)及其同事,在《心理药物学》(Psychopharmacology)上发表了一篇论文:他们在对一组健康青年男子进行的研究中发现,服用苯哌啶醋酸甲酯后 (试验前后,未摄取其他药物),受试者在几个认知测试中表现出色(特别是空间工作记忆和策划能力测试),但其他方面的认知能力,比如注意力和语言流畅度,并未有所改善。随着测试继续进行,受试者在作出反应时似乎会犯更多的错误,这也许是因为药物让他们更为冲动。

在健康老年男子组中,萨哈金和罗宾斯发现,苯哌啶醋酸甲酯对认知能力的改善作用极为有限。2005年,美国佛罗里达大学医学院的一个研究小组对20名睡眠不足的医学院学生进行了研究,他们也发现该药物没有产生任何提升认知能力的效果。苯哌啶醋酸甲酯无法与No Doz等含咖啡因药物摆在一起售卖的另一个原因是,它可能引起心律不齐,也可能被某些人当作毒品滥用。虽然常规剂量很难让人上瘾,但在20世纪70年代,苯哌啶醋酸甲酯的使用者在吸食或静脉注射这种被他们称为“西海岸”的药物后,一般都会对该药物成瘾。

披着“新装”的提神药

正因为安非他明那段充满争议的历史,当莫达非尼作为一种不良副作用少、不易上瘾的提神药物出现时,神经科学家和内科医生兴奋不已。服用莫达非尼后,人们可长时间工作而不需要休息,这让它成为经常来往于不同时区的人们的常备药物。

在美国未来研究所(Institute for the Future)工作的雅麦斯·卡西欧(Jamais Cascio)经常出差,当他从朋友那里听说莫达非尼的神奇效果后,便让内科医生给他开了该药的处方。他发现,去国外出差时,服用莫达非尼后不但头脑更清醒,思维也更敏锐。在卡西欧撰写的一些文章中,他多次提及莫达非尼的药效:“头脑更清醒,注意力更集中,这是一种非常愉快的体验,让我感到非常惊喜。这并不是说我的大脑变成了超级大脑,而是更容易进入专注状态,不会走神,不容易受到干扰。”

试验证实了卡西欧的一些说法。2003年,萨哈金和罗宾斯发现,服用莫达非尼后,60名健康男子在几项神经心理学测试(如回想数字顺序)中表现得更为出色,但在其他测试中,他们的表现和平时相差无几。其他科学家也发现,这种药物的确能给服用者带来某些好处,但正如卡西欧所说,它并不能让一个笨蛋变成天才。在这些研究中,科学家都未发现莫达非尼可能对认知能力产生长期影响。

无论是莫达非尼还是苯哌啶醋酸甲酯,都不太可能成为非处方药物让人们随便购买,因为这些药物会在几个方面影响人体健康。低智商个体服用莫达芬尼后,他们的认知表现似乎有大幅改观,但对于那些认知能力本来就较强的人,服用这些药物的益处极其有限,甚至根本没有益处。在试验中,工作记忆力低下的受试者服用苯哌啶醋酸甲酯后,工作记忆力的确有所改善,但那些天生记忆力就很好的人服药后,记忆力几乎没有任何改变。

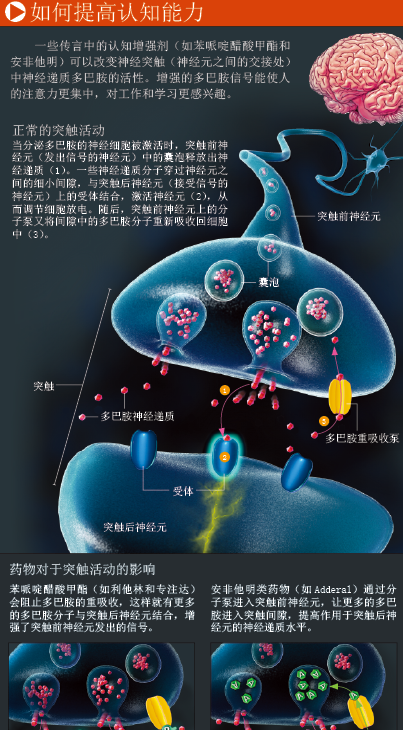

与安非他明一样,莫达非尼的出现,并非源于科学家对大脑运作机制的研究。不过,目前的研究显示,该药物似乎与多种神经递质(促使特定神经元放电的化学信号)有关。虽然确切作用机理还有待阐明,但美国国家药物滥用研究所所长诺拉·沃尔考(Nora Volkow)及其同事最近发现,一种名为多巴胺的神经递质与莫达非尼有关(安非他明类药物也能刺激神经元释放多巴胺,因此可能使人上瘾)。沃尔考说:“苯哌啶醋酸甲酯和莫达非尼对大脑的多巴胺系统所起的作用似乎十分相似。”但她也认为,因为吸食或服用莫达非尼不会给人带来快感,所以这类药物被当作毒品滥用的可能性较低。莫达非尼没有得到广泛使用的另一个原因是,2006年美国食品及药品管理局拒绝批准将它用于治疗儿童ADHD,因为有报道指出该药物可能导致严重皮疹。

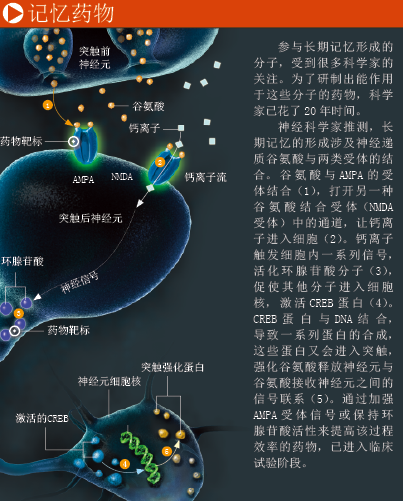

目前,市面上的认知增强剂还是以前那些用于提升注意力的药物,只不过经过了重新包装,再销售给学生、企业管理人员和软件工程师,提神效果并不比双倍浓缩咖啡好多少。为了弄清到底什么样的药物才算是真正的认知增强剂,美国神经精神药理学会(American College of Neuropsychopharmacology)还曾召开会议,专门讨论认知增强剂的药物标准。认知增强剂最终可能产生于其他研究领域。大脑如何将孩子的外貌和朋友的名字转化为长期记忆?对这一大脑功能确切机制的研究,已为开发改善阿尔茨海默病及其他痴呆症患者大脑功能的药物奠定基础。

人们对新一代认知增强剂持乐观态度的部分原因在于,科学家在研究记忆形成的生理机制方面取得了很多重要进展。迄今为止,科学家已培育出30多种经过基因改造的小鼠,它们获取信息并把信息转化为长期记忆的能力明显优于普通小鼠(参见《环球科学》2007年第8期《破解记忆密码》)。“在神经科学史上,我们头一次基本弄清楚了记忆的分子与细胞生物学机制,”美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的神经科学家阿尔西诺·席尔瓦(Alcino Silva)说:“这有着重要的社会意义,因为我们将首次有能力利用这些知识来改变学习和记忆的方式。”

但要制造出真正有效的记忆药物,还有很长的路要走,因为科学家仍要面对很多难题。在研究人员引入小鼠的200多种基因突变中,大多数都会导致遗传缺陷。席尔瓦记得在他的实验室里,有一种基因突变小鼠的快速学习能力比普通小鼠强得多,但它们无法解决研究者精心设计的难题。这样的问题,科学家在研制认知增强剂的过程中也可能会遇到。席尔瓦说:“教这些小鼠学习一些简单技巧,它们会学得很快,但面对复杂问题,它们就很难过关了。”他估计,要通过他们的研究来开发认知增强剂,可能还需要几十年时间。

这些研究还面临资金缺乏的问题。首批进入该研究领域的一些公司都已处于倒闭边缘,其中不乏顶尖科学家创办的公司。2004年《科学》杂志列举的4个新公司——记忆医药公司(Memory Pharmaceutical)、Sention公司、赫利康医疗公司(Helicon Therapeutics)和科特斯医药公司(Cortex Pharmaceuticals),就是其中的代表。目前,Sention公司已经倒闭,科特斯医药公司也举步维艰,拼命寻找合作伙伴。去年,诺贝尔生理学或医学奖获得者坎德尔和他人合办的记忆医药公司,经历了多次裁员及临床试验失败之后,被霍夫曼罗氏公司(Hoffmann-La Roche)以低价收购。赫利康医疗公司得以幸存,多亏了苯乙烯泡沫塑料杯巨头、亿万富翁肯尼斯·达特(Kenneth Dart)的慷慨解囊,因为这位富翁看好记忆药物的前景——赫利康医疗公司正在开发一种可调节谷氨酸相关神经通路的药物。谷氨酸是一种神经递质,能触发一条复杂的神经信号传导通路,这条通路与长期记忆的形成有重要关系。

达特神经科学(Dart Neuroscience)公司是赫勒康医疗公司的兄弟公司,目前致力于新药开发,而新药的临床试验则交由赫利康公司负责。迄今为止,赫利康公司获得的研究资金已超过1亿美元,但该公司的候选新药没有一种进入后期临床试验。赫利康公司首席科学家蒂姆·塔利 (Tim Tully)说:“演讲时,我常向听众解释,赫利康创建之初,我还没有白发,我以为这是在为父母研制认知增强剂。现在,他们都已去世,我也满头白发了。现在我终于看清了事实:我的工作不是为了他们,而是为了我自己。” 塔利是赫利康公司的创始人之一,建立这家公司时,他还在冷泉港实验室工作。

现年55岁的塔利还补充说,他无法预测他研发的药物是否会成为下一个伟哥(viagra)或百忧解(prozac)。“媒体总喜欢无视药物潜在的副作用,直接把它们当作常备药物进行大肆吹捧。这与事实不符。如果你患有某种形式的记忆损伤,这些药物可能对你有所帮助,但如果贸然将它们用于正常人,这就太危险了”。

尽管一些科学家提出了警告,但制药厂商仍在研发针对阿尔茨海默病和其他痴呆症患者的认知增强剂。在制药厂商计划研制的药物中,有些能改变认知相关神经通路中除谷氨酸外其他“成员”的生理功能,比如只有香烟中的尼古丁才能激活的受体(这些受体与成瘾无关)——人们喜欢抽烟的一大原因是,尼古丁能让注意力更加集中。

利用研制痴呆症药物时所获得的经验,科学家还可以开发其他药物,来缓解正常老化带来的轻微认知问题——前提是没有严重副作用。如果这些药物足够安全,它们就可能通过各种途径,流入大学宿舍或企业管理人员的房间。加拿大英属哥伦比亚大学的神经伦理学教授彼得·B·雷纳(Peter B. Reiner)说:“在制药界,人们都承认成功的认知增强剂将是制药史上最畅销的药物。”

巨大的市场

对于研究人员来说,通过详细研究认知过程的分子机制来开发提升认知能力的药物,这才是最科学、最令人满意的新药研发方式,但首个问世的治疗痴呆症和其他认知障碍疾病的新药,却很可能不是源于我们对神经功能的深入了解。这种药物的出现,也许是因为人们偶然发现治疗其他疾病的某种药物会对认知能力产生影响。最近,一种已进入后期试验阶段、用于治疗阿尔茨海默病的药物,起初就是俄罗斯科学家为了治疗花粉热而研制的抗组胺剂,后来才被发现具有抗痴呆的作用。由于认知增强剂具有巨大的市场潜力,某些公司便采取非常规手段来获取药物的上市批准,比如把那些试验失败或尚未完成临床试验的药物,作为膳食补充剂或管制相对宽松的“药用食物”(medical food)来销售。

同样,对于某些已知能影响认知能力的现有药物,药品管理机构放宽它们的使用范围,也可能导致新型认知增强剂的问世。生产莫达非尼的Cephalon制药公司就是通过这种途径获得了美国食品及药品管理局的批准,将莫达非尼售卖给轮班工人,将该药的适用人群 (原来只有嗜睡症患者)扩大了许多。因为推广几种药物(包括莫达芬尼)尚未获准的用途,Cephalon公司曾被美国政府和两个州政府罚款4.44亿美元。无论是为了提升注意力,还是为了回想某个朋友的手机号,增强认知能力的欲望对于制药厂商和消费者来说都十分强烈,以至于人们难免会忽略了由此带来的风险。

请 登录 发表评论