2009年6月8日,我国收到WHO发来的甲型H1N1流感病毒株;9月2日,全球首支“甲流”疫苗在北京获准上市,整个过程耗时87天。

然而,同样曾引起巨大恐慌的SARS,疫苗研制却进展缓慢——直到今年9月26日,我国才宣布,SARS疫苗Ⅰ期临床试验顺利完成。此时,距SARS暴发的2003年已过去6年,而该疫苗要上市,仍有很长的路要走。

比SARS疫苗情况更糟的是HIV疫苗。过去20多年,世界各国虽然投入了大量人力物力,但一直未能研制出HIV疫苗,甚至能通过Ⅰ期临床试验的疫苗都少之又少。在接受记者采访时,清华大学艾滋病综合研究中心常务副主任、国家“973”计划艾滋病研究项目首席科学家张林琦教授表示:“这些年,HIV疫苗的研发并没有取得突破性进展。”

同样是传染性疾病,为什么疫苗研究的进展会如此迥异?

疫苗是怎样诞生的?

我们首先从疫苗的研制过程说起。

每当发生重大疫情,科学家的第一反应就是确认致病原,因为只有找到病原体,才能制定诊治和预防策略,然后根据它的特性研制相应疫苗。

如何才能准确鉴定致病原?国家新药评审委员会委员、武汉生物制品研究所研究员严家新告诉记者,对于一种新型传染病,科学家在寻找致病原时,必须要遵循科赫法则(Koch's postulates)。该法则是德国著名细菌学家罗伯特·科赫(Robert Koch)提出的:只有同时满足4个条件,才能确定一种微生物是导致某种传染病的元凶。它必然存在于患病动物体内,但不应出现在健康动物体内;此微生物可从患病动物体内分离到纯培养物;将分离出的纯培养物人工接种到敏感动物体内时,必定会出现相应疾病特有的症状;从人工接种的动物中,可再次分离出性状与原有病原微生物相同的纯培养物。

随着生物技术的进步,科学家将更多先进技术用于病原鉴定,以便更快更准确地找到病原体。上海市公共卫生临床中心应急实验室主任胡芸文告诉记者,疫情发生时通常很紧急,要求科学家以最快速度鉴定出病原体,因此他们接到鉴定任务时,通常会将传统方法与分子生物学技术结合在一起使用。

确定并分离到纯种病原体后,科学家就会开始培养——将病原体接种到动物体内、鸡胚或动物细胞中。中国科学院院士、北京生物制品研究所研究员赵铠介绍说,培养疫苗用病毒时,对所需的动物、鸡胚或动物细胞在健康、年龄等多方面都有严格要求,因此这些材料一般都由专业公司提供。

甲型H1N1疫苗的研制,就是采用鸡胚培养病毒:拿到疫苗毒株后,研究人员将它们接种到9日~11日龄鸡胚的尿囊腔中(相当于人胚胎的羊水),再把鸡胚放入密闭、无菌、恒温的孵化箱中,使病毒快速繁殖。一定时间后,研究人员会抽取尿囊腔里的液体,测定病毒浓度,以确定培养效果。如果病毒浓度达到要求,研究人员就会从鸡胚中分离病毒,进行第二次培养。为了保证病毒抗原的完整性,培养次数一般不超过五代。经过培养后,病毒数量就增加了无数倍。

从培养物中分离出病毒并纯化后,就可以生产疫苗了。疫苗通常分灭活疫苗、减毒疫苗和亚单位疫苗三类,但对于突发性、未知的病原体,科学家一般会制作灭活疫苗,因为“减毒疫苗含有活病毒,可能突变成致病病毒,也可能与其他病毒杂交,风险很高,很难在预防和致病之间找到平衡点”。

灭活疫苗虽然仅含有死病毒,但它的安全性和有效性仍要接受检验。首先进行动物试验,确定疫苗的安全性。如果结果良好,得到国家药品管理部门的肯定后,才能进行人体试验。国家对人体试验的管理非常严格,“试验对象哪怕只有一个,也需要得到批准后才能进行”。

Ⅰ期临床试验需要的受试者人数较少,十几人就已足够,主要目的也是确定疫苗的安全性。试验结果同样需要上报管理部门,得到批准后,方能进入Ⅱ期临床试验。这一期试验需要的受试者人数更多,得上百人,研究人员将同时监测疫苗的安全性和有效性。Ⅲ期临床试验是大规模人体试验,需要招募大量的受试者,以检验疫苗的有效性(也要观察安全性),如果试验结果令人满意,疫苗研制就可以宣告成功。

在严家新看来,对于普通传染病,只要将病原体的各种特性研究清楚,按照上述流程,就能成功研制出相应疫苗。不过,一种全新疫苗从开始研制到上市,即使每一步试验都很顺利,至少也需要数年时间,为什么“甲流”疫苗可以在87天内完成整个研制过程?

作为国家新药评审委员会的委员,严家新研究员曾参与“甲流”疫苗的审评工作。他认为,“甲流”疫苗能在短时间内成功上市的关键原因是,它并不是一种全新疫苗,严格意义上说只是季节性流感疫苗的一种。目前,科学家对季节性流感已有充分研究,疫苗研制流程也很成熟,而且在我国拿到“甲流”疫苗毒株之前,WHO指定的实验室已做过动物试验。因此,当我国的疫苗生产企业拿到“甲流”疫苗毒株后,可以直接跳过动物试验。为疫苗的上市节省了不少时间,这才创造了87天完成研制的奇迹。相对而言,SARS是全新的病毒,疫苗研制必须从零开始,所花的时间就要长得多。

新疫苗困境

在季节性流感等传统疾病疫苗研制一帆风顺的同时,HIV疫苗、癌症疫苗等新型疫苗的研制却又是另一番境地。

本世纪初,美国默克制药公司开始研制一种HIV疫苗,以无法正常复制的腺病毒为载体,携带一个基因片段进入人体。该基因可以产生HIV整合酶抑制剂,抑制HIV 复制过程中两种必需酶类(蛋白酶和逆转录酶)的活性。由于HIV 病毒复制过程总共只需要三种酶,因此很多科学家对这种疫苗的前景极为看好,认为这是最有希望成功的HIV疫苗,而该疫苗在猴子试验中也确实表现出明显效果。

2004年,默克公司联合美国国家过敏和传染性疾病研究所、艾滋病病毒疫苗联盟,开始在全球范围内招募自愿者进行临床实验。最终,1,500名来自世界各地、年龄介于18~45岁之间的艾滋病高危人士参与试验。

Ⅰ期临床试验顺利通过,但科学家并没有高兴太久:Ⅱ期临床试验结束后,结果发现接受疫苗注射的试验组与接受安慰剂的对照组相比,艾滋病患者人数和患者体内的病毒数量都没有明显差别。随后的跟踪观察甚至表明,注射了该疫苗的自愿者可能更容易感染HIV。2007年9月18日,默克公司不得不宣布,HIV疫苗研制失败。

没想到的是,默克公司宣布疫苗研制失败的几天后,美国国立卫生研究院也宣布终止一项经费为1.3亿美元的HIV疫苗研制计划。

这两次事件让科学界深受打击。2008年5月,英国《独立报》曾发起一项调查,采访了35位英国和美国最顶尖的HIV专家,发现90%以上的科学家都对HIV疫苗的前景感到悲观。

今年9月25日,泰国曼谷传来一则令人兴奋的消息:美国和泰国科学家联合研制出一种新型HIV疫苗,可使正常人感染HIV的几率降低31.2%,这将是世界首个可降低HIV感染率的疫苗。可惜的是,更深入的数据分析表明,该疫苗在降低HIV感染率方面并没有明显效果,意味着HIV疫苗研究又一次失败。

一次次失望让不少科学家对HIV疫苗研究失去了信心。在今年的美国科学促进会年会上,2004年诺贝尔生理学或医学奖得主大卫·巴尔的摩表示,研究者们至少在25 年或30 年内不可能找出有效的HIV疫苗,甚至可能永远也找不到这种疫苗。

张林琦教授的看法与巴尔的摩相似,认为目前HIV疫苗研究的确面临很多难题:无论是在感染个体内,还是群体间,HIV都是高度变异的;HIV能把基因整合到人体细胞的基因组上,轻松躲避免疫系统的攻击;HIV疫苗动物试验都是在猴子身上进行的,但猴子并不是理想的动物模型,而科学家还未找到更好的替代模型;疫苗研究领域尚缺乏一个有效的标准,来评判一种候选疫苗是否比另一种候选疫苗优越……

癌症是目前医学界另一个无解的难题,第一个癌症疫苗——宫颈癌疫苗问世后,越来越多的癌症学家也把攻克癌症的希望寄托在疫苗上。然而,癌症疫苗研究的情况并不比HIV疫苗好多少。

首当其冲的难题是,很多癌症并不像宫颈癌那样由病毒引发,科学家只能利用肿瘤细胞上的相关抗原,来激发免疫系统攻击肿瘤细胞。然而,在抗原的选择上,同样令科学家头痛不已。

目前,癌症疫苗研究大多使用的是相关性抗原,也就是说,这些抗原在肿瘤组织中有强烈表达,但在正常组织中也有表达,免疫系统对它们已经“习以为常”,往往只能引起微弱的免疫反应,而肿瘤特异性抗原很难找到。

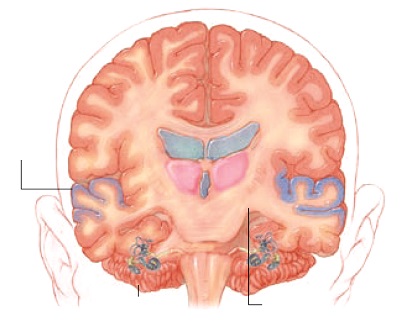

科学家想出一个办法,可以增强肿瘤抗原引发的免疫反应强度:先把肿瘤抗原导入抗原呈递细胞(主要是树突状细胞),再把含有抗原的树突细胞导入癌症病人体内。但科学家又发现了一个新问题——肿瘤微环境中存在着活跃的免疫抑制机制。科学家怀疑,肿瘤细胞不仅能逃避免疫攻击,还可以刺激调节性T细胞,或“雇佣”骨髓中的抑制性细胞,诱导产生免疫抑制。于是,事情变得更加复杂,科学家还得想办法消除这种免疫抑制,让疫苗真正发挥作用。

临床试验是检验疫苗安全性和有效性的必要关卡,然而正是这个关卡,让很多癌症疫苗遭遇“滑铁卢”。在美国亚利桑那州立大学医学创新中心从事癌症免疫研究的沈璐辉告诉记者,很多癌症疫苗在动物试验中效果很好,一进入临床试验就被“打回原形”,一个重要原因是动物肿瘤模型不能准确地模拟肿瘤的自然发生过程。

回归基础研究

传统传染病疫苗研制的顺利,HIV疫苗、癌症疫苗研制的举步维艰,其间的明显反差让科学家开始反思,是否应该调整疫苗研制思路。

在接受记者采访时,严家新研究员曾说,对病原体详细深入地了解,是能顺利研制出传统传染病疫苗的关键,反过来,HIV疫苗、癌症疫苗研究面临的窘境,在很大程度上可能就与没有彻底弄清楚HIV、肿瘤细胞自身和在人体内的生物学机制有关。

谈到未来HIV疫苗研究的趋势时,吉林大学疫苗研究中心主任孔维教授表示,在加强临床研究的同时,HIV疫苗研究一定要更注重基础研究,这一点非常重要。“我们应从国外的失败案例中吸取教训,及时调整策略和研究方法,回到基础研究中去,并将基础免疫学的知识用于疫苗研究。”

这一策略同样适用于癌症疫苗研究领域,毕竟对于癌症,还有太多的谜团尚未解开。

请 登录 发表评论