不久前,3个外星人登陆地球,考察地球智慧生物的情况。他们的专业分别是工程学、化学和计算。“工程师”对另外两位同事说:“所有地球生物都是固态的,身体还分为不同节段,能通过水或空气在地面移动,但速度极为缓慢。这些地球生物太不起眼了。”“化学家”评论说:“它们都很相似,最根本的生命物质均由4种化学成分按不同顺序构成。”接着,“计算专家”也发表了自己的看法:“地球物种的计算能力都很弱——除了一个两足行走、少毛的物种。该物种交流信息的方式原始而低效,但与其他物种有着显著差别。而且,这个物种还创造了很多奇怪的东西,有些是可出售的,有些能产生符号,还有一些甚至可以杀死他们的同类。”

“工程师”陷入沉思:“但是,为什么会这样?如果地球物种的外在形式和化学组成都很相似,计算能力怎么会有差别呢?”“计算专家”承认:“我也无法确定。或许,两足物种具有一个系统,可以产生新的表达方式,这种方式要比其他物种的有效得多。我建议将两足、少毛的物种与其他物种划分为不同类别,具有不同的起源,来自不同的星系。”另外两位“外星专家”点头赞同,于是他们立即返回,报告在地球上的发现。

也许,“外星专家”把我们从蜜蜂、鸟类、海狸、狒狒和倭黑猩猩等动物中划分出来,并不是错误的做法,毕竟只有人类创造出了蛋奶酥、电脑、枪械、化妆品、游戏、歌剧、雕塑、方程式、法律和宗教。狒狒和蜜蜂不仅从未制造出蛋奶酥,甚至连这样的“想法”都没有。原因很简单:它们的大脑既没有发展出相应的功能,也缺乏制作美食的创造力。

在1871年出版的《人类起源》(The Descent of Man)中,达尔文认为,人类和其他生物在智力上的差异是“量的差异,而不是质的差异”。长期以来,学者们一直支持这个观点,近年来似乎也得到了遗传研究的支持——人类和黑猩猩的基因有99%都是相同的。但是,我们和黑猩猩的遗传物质高度相似能否解释人类智力的起源?如果我们和黑猩猩的智力没有质的差别,黑猩猩为什么不来写这篇文章,去做摇滚伴唱歌手或动手做蛋奶酥?实际上,智力进化并非像达尔文认为的是一个连续过程,反而有很多证据表明,在动物与人类之间,存在着一条巨大的“智力鸿沟”。这不是说我们的智力“无根可寻”——科学家已在其他物种中发现了人类认知能力的一些基本元素。不过,如果将人类认知能力比作一栋大楼,这些元素只能算是大楼中的水泥印迹。人类认知能力在进化上的起源的确还是一个谜,但在一些新发现和实验技术的帮助下,我们已越来越接近谜底。

人类智力的四大特征

要弄清楚人类智力是怎么来的,必须得明确是什么原因导致了物种间的智力差异。尽管人类绝大部分基因都与黑猩猩相同,但研究显示,这两大物种进化分离以后,基因层面的一些变化让人类的计算能力也发生了显著变化。各种基因的重排、缺失和复制,让我们的大脑拥有了4种独有的特性——这是我最近根据我们以及其他实验室的研究发现的,它们共同构成了人类特有的智力。

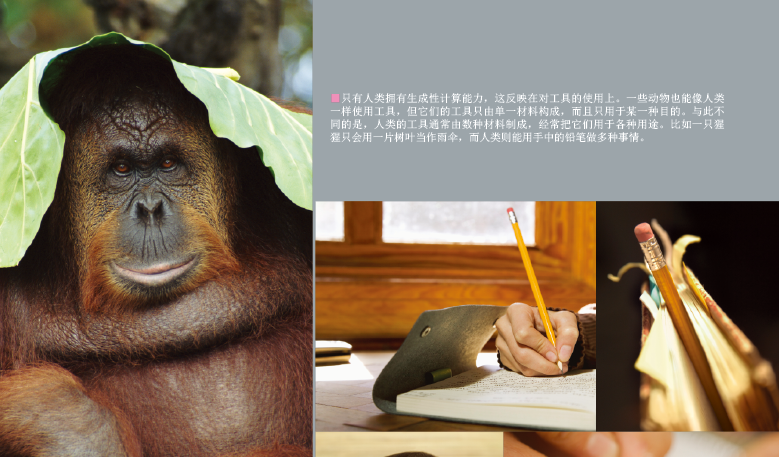

第一种特性是生成性计算。凭借这种能力,我们可以产生无限多种表达方式,任意排列文字、音符和数学符号,随便组合各种肢体动作。生成性计算包含两大运算法则——回归(recursion)和组合(combinatorial operation)。回归运算允许我们反复使用一种规则来产生新的表达方式,比如把一个短语反复插入另一个短语,以较长的句子、更丰富的语言来描述我们的思想。比如“A rose is a rose is a rose”[意为“玫瑰终究还是玫瑰”,出自美国著名女诗人格特鲁德·斯坦(Gertrude Stein)],这句简洁但又富有诗意的名言便是一个经典例子。同时,运用组合运算,我们可以将离散元素(discrete element)融合起来,产生新的思想,以全新的词语(如英文中的Walkman)、音乐等方式表达出来。

人类智力的第2个显著特点,便是能将不同概念融合起来。通常,我们会结合不同知识范畴的概念,将我们对艺术、性、空间、因果关系及友谊的理解融为一体。正因为有了这种融合,才催生了新的法律、社会关系和科学技术。让我们来看一个“融合例子”:我们不允许(伦理范畴)为了拯救(伦理范畴)另外5个人(数量范畴)的生命,故意(心理学范畴)将某个人推向(行为范畴)行驶过来的火车(物体范畴)。

运用精神符号是我列出的第3个人类智力特征。我们能自发地将任何感觉体验(真实的或想象的)转换成一种符号,然后通过语言、艺术、音乐或计算机代码,表述给他人或留存在自己的记忆中。

第4个特征是,只有人类才有抽象思维。动物思维根源于感觉和知觉体验,人类思维则与此不同,与感觉和知觉事件没有明显联系。只有人类才会思考独角兽和外星人、名词和动词、无限和上帝的相似性。

尽管对于人类智力是何时形成的,人类学家尚未达成共识,但考古学记录显示,从80万年前开始,人类智力发生了一次重要变化,这个过程一直持续到4.5万年前~5万年前。在进化史上,上述几十万年只能算弹指一挥间,但正是在这个时间段,首次出现了多构件工具、带孔的骨制乐器、陪葬物、含有多种符号的洞穴壁画,古人类也开始自如地运用火。陪葬物的出现说明当时的人类已发展出审美能力,并对灵魂产生了信仰;壁画则详细记述了古人类经历过的种种事件以及他们对未来的认识;对火的应用则结合了物理学与心理学,为我们的祖先征服自然创造了条件——更易于取暖和烹饪食物,使食物更易食用。

这些古老遗存是一些非常明显的暗示:祖先们如何解决新的环境问题,如何用创造性方式来表现自我,在进化史上烙下他们独有的文化印记。不过,考古学证据永远都是“沉默”的,它不会主动告诉我们人类智力如何起源,到底是哪些选择压力催生了人类智力的四大特性。法国拉斯科山洞中的壁画显示,古人类对绘画的二重性已有充分理解——图画本身是一种事物,同时它又能反映其他事物和发生在自然界中的种种事件。然而,这些壁画并不会告诉我们,绘画者和观摩者能否把符号组织成语法单元(名词、动词和形容词),以表达他们的审美偏好;我们也无从知晓,他们能否想像通过声音或文字符号向他人展现自己的想法。同样,现已发现的任何远古乐器(如3.5万年前由骨头和象牙制成的笛子)都无法告诉我们,它们应如何使用、古人类是否总用它们演奏几个简单的音符、远古的作曲者是否在想像中按照回归的方式,将子旋律放在主旋律下。

我们唯一能肯定的是,从非洲大草原的猎人到华尔街的商人,所有人生来就具有智力的四大特征。但在创造文化的过程中,这些特征在不同的族群中发挥着不同的作用。在语言、音乐风格、道德规范、日常用具等方面,有着不同文化的族群都可能有着明显区别。站在某个文化族群的角度去观察另一个文化族群的行为,我们可能感到诧异、不快、无法理解,有时甚至会觉得这些行为是不道德的。而在动物中,不同种群间的生活方式根本不会像人类这样变化多端。从这一点来看,黑猩猩还没踏上文化之路。

尽管如此,对于研究人类智力的起源,黑猩猩和其他动物仍然很有用。只有知道哪些能力为人类和动物共有,哪些又是人类独有,科学家才能弄清楚人类智力的起源。

动物的智慧

当我的小女儿索菲亚3岁时,我问她是什么让我们思考,她指着自己的头说:“脑袋。”我接着问:“狗、猴子、鸟、鱼等其他动物有脑袋吗?”她回答说有。当我问她从我们面前爬过的蚂蚁有没有脑袋时,她说:“没有,蚂蚁太小了。”成年人都知道,动物的大小与有没有脑袋无关,尽管动物体型确实会影响某些大脑结构,进而在某些方面影响思维。研究还发现,在脊椎动物中(包括人类),大部分脑细胞及分泌的化学信号物质都是相同的。而且,在猴子、猿类和人类的大脑皮层上,很多结构的整体构造基本相同。换句话说,人类大脑的很多特征都与其他动物相同。只是,在我们的大脑皮层上,某些区域的面积更大,各个区域间的连接方式也与动物不同。正是这些差异,让我们产生了思维,使我们有别于动物界的其他成员。

动物的某些行为确实很巧妙,我们甚至能从中看到人类技能的影子。为了某个特殊目的,动物可能会制造或改造某些物体。澳大利亚一种鸟的雄性个体能用树枝建造结构非常精巧的巢,并用羽毛、树叶、纽扣来装饰,最后还会用浆果中的色素来涂布鸟巢以吸引雌鸟。新喀里多尼亚乌鸦(New Caledonian crow)能把刀片状的物体制作成类似于钓鱼竿的工具,用于捕捉虫子。科学家还发现,黑猩猩能用木制的矛,将数只婴猴(bushbaby)串起来,坐在树枝分杈处大吃一通。

很多实验表明,当动物在实验室中面临不曾遇到过的难题时,一种天然的对事物物理特征的认识,能让它们基于过往亲身体验进行归纳分析,寻找新的解决方案。在一次实验中,研究人员在一个塑料柱状容器的底部放了一颗花生,红毛猩猩和黑猩猩仅凭上肢无法直接取出花生。结果,它们从水龙头接水,灌注到容器中,让花生漂浮起来,得到了这颗花生。

动物也有类似人的社会行为。经验丰富的蚂蚁会带着幼蚁前往食源,教会它们如何觅食。南非海岛猫鼬则会指导它们的幼仔如何肢解具有致命毒性却又非常美味的蝎子。初步研究显示,宠物狗、僧帽猴(capuchin monkey)、黑猩猩等动物都会反对不平等的食物分配,它们的表现与经济学家眼中的“不公平厌恶”(inequity aversion)没什么分别。而且,很多证据表明,动物并非只会维护自己在种群中的地位、照顾幼崽、寻找新配偶和伙伴等日常行为,它们也很乐意对新的社会环境作出反应——当一个“下属”学会独特技能时,“上司”便会给它一些奖励。

这些发现让我们感受到大自然在“研发解决方案”上的巧妙,但一冷静下来,我们必须看到横跨在人类和其他物种之间的鸿沟。这条鸿沟无比巨大,就像外星专家报告的那样。要全面认识这条鸿沟的宽度,了解寻找它的来源的难度,我们首先得对人类智力进行更详细的描述。

智力鸿沟

与动物有限的认知能力相比,每个考生都用过的、人类最基本的工具之一——铅笔,就可以反映人类智力的优越性。你握住带漆的木制笔杆,用铅笔芯书写,偶尔还用笔尾的由金属圈固定的粉红色橡皮擦去笔迹,修改错误。一支铅笔由4种不同材料构成,每种材料都具特定功能。尽管制作铅笔仅仅是为了书写,但它也能用于制作卷发,作为书签或用来刺一只昆虫。相反,动物的工具都由单一材料做成(如黑猩猩用于从蚁穴中钓取白蚁的小棍),只为单一功能设计,绝没有其他用途。

另一种简单工具是可伸缩水杯,经常出现于露营者的行囊中,是人类回归行为的一种表现。制作这种水杯时,人们只需要制定一个简单规则:新加的部件要比上一个部件的直径大,然后不断重复这个过程,直到水杯符合预期大小。实际上,在精神生活的方方面面,人类都会用到回归运算,从语言、音乐、数学,到我们用手、足、口创造的各种运动都不例外。但在动物中,只有观察运动系统的运转情况时,我们才能看到一点细微的“回归印记”。

所有动物都具有回归性“运动装置”。行走时,它们四肢交替向前运动;摄食时,它们不断抓取食物,送入嘴中,直到胃部发出终止信号。在动物智力中,回归系统局限在大脑的运动皮层,与其他大脑区域是相隔离的。据此我们可以推测,在人类特有的思维方式的形成过程中,关键一步并非大脑进化出了回归计算能力,而是回归系统从运动皮层扩张至其他思维区域。

当我们比较人类语言与其他动物的交流方式时,智力鸿沟就变宽了。像其他动物一样,人类也能用非语言交流系统来表达我们的情绪和动机,婴儿的哭和笑就是这个系统的一部分。但是,只有人类拥有以操控精神符号为基础的语言交流系统,而每一种符号都可以分为特定的抽象范畴,如名词、动词和形容词。尽管一些动物能用声音交流食物、性、掠夺行为等情绪以外的物体和事件信息,但相对于人类而言,这些声音不属于任何抽象范畴,也不能作为语言表达的结构单元。

上述观点需要进一步解释,因为它经常引起强烈质疑。你可能会想,动物的词汇量很小,可能是因为科学家在研究动物交流时,并未真正弄清它们在谈什么。尽管科学家还需更多地了解动物发声和动物间的交流,但我认为,研究不充分并不能解释人类与动物间为什么会出现智力鸿沟。大多数时候,动物间的交流都只是简单的一声咕哝、咕咕或尖叫,得到的回应同样简单。也许,在这一持续500毫秒的咕哝声中,包含了大量的信息,比如“请帮我梳理一下背脊下部的体毛,然后我再帮你梳理”,但如果总可以用一两声咕哝完成交流,人类为什么还要发展出一个极度复杂、充满神秘色彩的语言系统?

即使我们承认蜜蜂跳“摇摆舞”是在告诉同伴,北边1英里 (约1.6千米)处存在美味的花粉;白鼻长尾猴(putty-nosed monkey)的报警叫声能代表不同的掠食者,但它们对符号的使用与人类有5大本质区别:只有真实的事物才能促使它们使用符号,想像中的东西则不行;使用符号时,只针对当前的事物;这些符号不属于任何抽象范畴,不能像人类使用符号那样,可以组织成名词、动词和形容词;动物不会把符号组合在一起,即使组合,也仅限于两个符号,而且毫无规律;这些符号只能在固定环境中使用。

人类语言是非凡的,与其他动物的交流系统完全不同,这主要是因为我们的语言系统同时拥有听觉和视觉模式,而且这两种模式都能良好运行。如果一只鸟不能发音,一只蜜蜂无法跳“摇摆舞”,它们与同类就不能完成交流。然而,当一个人失聪时,手语也能让他完成交流,而在结构的复杂程度上,手语和口语也相差无几。

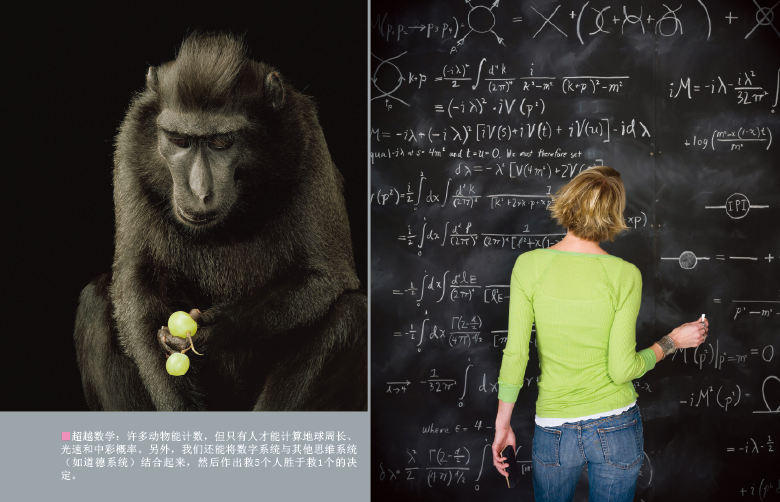

我们的语言知识以及语言交流所需的计算,还能与其他领域的知识以巧妙的方式发生相互作用,这反映了人类在不同知识系统间建立复杂连接的独特能力。不论是动物还是人类,都能对事物和事件进行计数。大多数动物至少有两种非语言计数方式:一种是精确计数,但总数不能超过4;另一种的计数范围虽不受限制,但不够精确,而且能记住的事物必须与总数成一定比例,比如从两个物体中分辨出1个,从4个物体中分辨出两个,从32个中分辨出16个……第一个计数系统存在于留意单个事物的脑区,第二系统则与负责大量计算的脑区有关。

2008年,我和同事发现了恒河猴的第三个计数系统,这有利于我们了解人类区分复数和单数的能力是如何起源的。当数个物体同时出现时(而不是一个一个依次出现),第三个计数系统就会开始工作,让恒河猴能从一大堆物体中辨别出其中一个,但无法辨别多个物体。实验中,我们在一只猴子面前将一个苹果放在盒子里。随后,我们又在它的眼皮底下,把另外5个苹果放进另一个盒子。这时,我们让猴子作出选择,结果它总选装有5个苹果的盒子。接下来,我们调整了苹果数量:一个盒子装两个苹果,另一个盒子仍装5个苹果,结果猴子的选择再未出现一边倒的情况。实际上,当面对“一个苹果”与“两个、5个或100个苹果”时,我们作出的选择也会像实验中的猴子一样。

但当人类的语言系统与上述古老的计数系统连接在一起时,一些怪事发生了。为了弄清楚怪事是如何发生的,我们来看一个例子。这里有三个数字:0、0.2和-5,你要在数字后面加上“苹果”的英语名词——apple或apples。如果你的英语水平与以英语为母语的人(包括小孩)相当,你会在数字后面添加复数——apples。事实上,即使数字是1.0,你也会在数字后加上apples。如果你感到惊讶,很好,因为你应该惊讶。这并不是英语老师教给我们的语法规则,严格来说,这在语法上根本就是错误的。但这是人类普遍语法(universal grammar)的一部分,是我们生来就有的,规则简单而抽象:任何事物,只要不是“1”便是复数。

通过上述例子,我们可以看出不同系统(这里指语法和数量的概念)如何相互作用,以产生新的思维方式,让人类更深刻地认识世间万物。但对人类而言,创造性过程并未就此终止,在处理道德问题(救5个人胜于救1个人)、经济问题(如果别人给我10美元,而我只给你1美元,这看起来不公平,你就会拒绝接受)和违禁交易(即使能赚很多钱,贩卖人口也是不允许的)时,我们也会运用语言和数字系统。

起源之谜

从给后代传授知识的海岛猫鼬到反对不公平的猴子,它们都有相似之处:进化出了较高的智力,能解决类型单一的问题。但遇到新问题,需要运用某些技能去解决时,它们的智力就不够用了。人类的情况则要好得多。只要处于合适的环境,拥有现代智力的人类祖先就会去探索人迹未至的地方,创造语言来描述新事件,甚至想象人死之后的情形。

虽然还不能解释人类认知能力是如何起源的,但我们明确了人类智力独有的特征,已知道该从哪些方面着手来揭开人类智力起源之谜。我希望神经生物学能帮我们找到突破口。尽管科学家还不知道基因如何控制大脑的形成,大脑内的神经脉冲怎样产生思维和情绪,但我们正在见证智力研究领域的一次伟大革命,相关成果不仅会填充一些研究空白,还能让我们更深刻地认识到,人类大脑和其他动物的为什么会有如此大的差异。

以嵌合动物(chimeric animal)为例。如果我们把一种动物的脑神经通路,移植到另一种动物(属于另一个物种)的大脑中,这样有助于了解不同大脑区域是如何连接的。利用基因技术,改造某些动物的身体结构,则能揭示基因在语言交流及其他社交活动中所起的作用。通过这些研究,我们或许不能弄清楚神经细胞如何赋予人类高超的智力,但至少为未来的研究指出了方向。

到目前为止,我们仍得承认,人类智力与动物的确有非常大的差别,而且我们不知道这种差别是如何出现的。黑猩猩能否设计一个实验方案来测试人类智力?它们能否想象人类会用什么方法去解决黑猩猩的问题?这永远不可能。尽管黑猩猩能看见我们在做什么,但它们无法想象我们在想什么,感觉到什么,因为它们缺少必要的智力机制。尽管黑猩猩和其他动物似乎能拟定计划,回想过去,考虑未来,但没有证据表明,它们能进行反事实思考——想象这个世界发生了原本不该发生的事。但人类经常这样做,因为我们那非凡的基因组赋予了我们非凡的智能。人类的伦理道德系统就是以智力为基础的。

人类智力是不是最高级的智力?从人类的表达方式来看——语言、乐曲、道德规范、技术规则,我们并不能排除所有的可能而给出肯定答案,因为我们的智力也有局限性,无法想到其他答案。

在想象范围上,如果我们的智力存在固有缺陷,“想想盒子外边”(thinking outside of the box,意为不受约束地思考)的观点就完全错了。我们始终都在“盒子”中,不可能想到“盒子”外面的答案:如果黑猩猩不能想象人类是什么,人类也不能想象拥有高级智慧的外星人是什么。不管我们怎么尝试,都局限在这个“盒子”中——它就是我们常说的人类智力。摆脱现有“盒子”束缚的方法只有进化:革命性地重构人类基因组,从而产生新的神经连接,塑造新的神经结构。这种变化将产生新的智力。当拥有新智力的人类看着他们的祖先时,就会像现在的我们看着自己的祖先一样,眼中满是尊敬、好奇,还有一种孤独感,认为在充满低等智慧生物的世界中,自己就是最完美的。

请 登录 发表评论