2005年1月中旬的某一天,时任哈佛大学校长的劳伦斯·萨默斯(Lawrence Summers)提出,男性和女性大脑的先天差异可能是导致科研领域女性较少的原因之一。自从19世纪一些科学家测量了两性大脑的体积,发现女性大脑往往比男性小些以后,一些科学家就一直以此为据,声称男性的智力水平先天就高于女性。萨默斯的这一言论无疑重新点燃了这场压抑许久,但从未停歇的争论。

迄今为止,还没有证据显示解剖结构的差异是导致女性在数学、物理学或工程领域成就较小的原因(见第55页文字框)。还有很多证据表明两性大脑在很大程度上是相似的。但在过去十几年里,研究人员还是发现了两性大脑在结构、化学和功能上存在的一系列差异。

这些差异之所以有趣,不仅是因为这些性别特质或许可以解释为什么男性比女性更爱看电视剧《三个臭皮匠》(Three Stooges),更重要的是,它让我们意识到,由于两性大脑存在差异,在治疗某些疾病——如抑郁症、吸毒成瘾、精神分裂症和创伤后应激障碍(post-traumatic stress disorder , PTSD)时,也许应该针对不同性别制定不同的治疗方案。不仅如此,这一发现还提示,研究人员在分析大脑结构与功能时,必须把受试者的性别计入考量因素,在未来的研究中,要均衡男女受试者比例,以免得出错误结论。

雕塑大脑

直到不久以前,神经科学家还认为大脑的性别差异仅仅局限在与交配行为相关的脑区。1966年,美国斯坦福大学的西摩·莱文(Seymour Levine)在《科学美国人》上发表题为《大脑的性别差异》(Sex Differences in the Brain)一文,描述了性激素如何引起不同性别大鼠在生殖行为上的差异:雄鼠做出骑乘动作,雌鼠弓背提臀来吸引雄性。莱文的文章中只提到一个相关脑区——下丘脑。下丘脑是位于大脑基部一个很小的区域,调节激素产生,控制日常行为,如吃、喝、交配等。那一代神经科学家都确信:“大脑的性别差异”主要是指交配行为、性激素和下丘脑的差异。

这一观点已经被大量实验推翻。有研究表明,性别对认知和行为的诸多方面都有影响,包括记忆、情感、视觉、听觉、面孔识别以及大脑对应激激素的反应等。过去十年中,越来越多的研究者应用先进的无创成像技术观测活体大脑,包括正电子发射断层扫描技术(positron-emission tomography, PET)和功能性磁共振成像技术,使得脑科学研究突飞猛进。

这些成像技术揭示,男性和女性在大脑的多个区域都存在解剖学差异。美国哈佛大学医学院的吉尔·M·戈尔茨坦(Jill M. Goldstein)和同事,就曾利用功能性磁共振技术测量多例皮层和皮层下结构的大小。其中一项发现是,女性大脑内负责掌管很多高级认知功能的额叶皮层以及与情绪反应密切相关的边缘皮层所占比重都比男性大。反过来,男性顶叶皮层和杏仁核的比重比女性大。顶叶皮层是参与空间感知的脑区;杏仁核因结构形似杏仁而得名,参与各种使人心跳加快、肾上腺素释放增加的情绪反应。上述脑区大小的差异,以及文中其他地方提到的大小之别,都是相对的——都是指该结构占整个大脑体积的比例。

一般认为,不同脑区的大小可以反映这个脑区对生物体的相对重要性。灵长类对视觉的依赖远大于嗅觉;而鼠类恰恰相反。因而,灵长类动物大脑内负责视觉的脑区比例较大,而鼠类大脑内负责嗅觉的区域较大。所以,两性大脑内普遍存在的解剖学差异,表明性别确实可以影响大脑的运作方式。

还有一些实验从细胞水平研究两性大脑的解剖学差异。美国麦克马斯特大学(McMaster University)的桑德拉·威特森(Sandra Witelson)和同事发现,女性颞叶皮层某些区域的神经元密度大于男性,这些脑区与语言的加工和理解有关。研究人员对比了死者遗体大脑样本,发现女性大脑皮层的六层神经元中,有两层神经元密度(单位体积内神经元的个数)大于男性。此后在额叶也有类似发现。根据这些发现,神经科学家现在可以进一步探究,两性间神经元个数的差异是否与认知能力的差异有关,女性听觉皮层内神经元密度较高,是否与她们比较优秀的语言能力有关。

这些解剖学差异大部分可能由胎儿时期大脑内性激素的活性决定。在发育过程中,这些类固醇指导大脑的组织和连通,并影响不同脑区的结构和神经元密度。有趣的是,戈尔茨坦发现的那些存在性别差异的脑区,正是动物在发育过程中性激素受体数量最多的脑区。成人脑区的大小与胎儿期性激素的水平具有相关性,这说明两性在认知功能上的至少一部分差异,并不是由文化熏陶或者青春期激素变化引起的,而是与生俱来的。

天生的偏好

一些有趣的行为学研究还发现,大脑的某些性别差异在出生前就已经存在。多年来,许多研究人员已经证实,男孩和女孩在挑选玩具时具有不同偏好。男孩更容易被球类和玩具车吸引,女孩儿则大多更青睐娃娃。但还没有研究能证明这种偏好是受文化影响,还是与生俱来的。

为了回答这个问题,伦敦城市大学(City University London)的梅利莎·海因斯(Melissa Hines)和得克萨斯农工大学的盖里安尼·M·亚历山大(Gerianne M. Alexander)对我们的近亲——猴子做了一项实验。这些研究人员在一群长尾猴(vervet monkey)面前摆放了一堆玩具,包括布娃娃、玩具卡车和一些“中性”的东西,如图画书。结果发现,雄性长尾猴花更长的时间玩“男性化”的玩具,雌猴玩“女孩子”玩具的时间更久,两种性别的猴子在图画书等“中性”玩具上花的时间则差不多。

由于长尾猴不太可能受到人类社交文化的影响,因此上述结果意味着,儿童在玩具上的偏好至少部分源自先天差异。这一差异,以及两性大脑中所有的解剖学差异,很可能是进化过程中选择压力的结果。在挑选玩具这个实验中,男孩和雄性灵长类动物都偏爱那些在一定空间内可以驱动的玩具,以及能促进相互之间打闹混战的东西。这些特征很可能与那些有利于狩猎和追求配偶的行为有关。同样,我们也可以推测,女孩子和雌性动物选择的玩具,或许有助于她们练习照顾孩子的技巧,因为她们迟早要养育自己的子女。

英国剑桥大学的西蒙·巴伦-科恩(Simon Baron-Cohen)和同事,采取了另一种同样极具创意的研究方法,观察影响大脑差异的先天和后天因素。许多研究者都描述过,男婴和女婴对“人”的关注程度不同。巴伦-科恩与他当时的学生斯韦特兰娜·卢茨马娅(Svetlana Lutchmaya)就发现,一岁大的女婴盯着自己母亲看的时间比同龄男婴长。研究人员还给这些婴儿观看了不同的录影带,结果发现女婴爱看有面孔的影片,而男婴爱看有汽车的影片。

当然,这些偏好或许与成人对待孩子或与孩子玩耍的方式有关。为了消除这种可能性,巴伦-科恩与学生做了进一步研究。他们将录影机带入妇产科病房,观察出生才一天的婴儿的偏好。婴儿看到的,要么是一张女大学生友善的面孔,要么是一辆汽车——汽车的颜色、大小和形状都与女大学生的面孔相匹配,车身上还印有女大学生面部特征的混合拼图。为了消除任何偏见,实验过程中研究人员并不知道每个新生儿的性别。实验结果显示,女婴观看女学生的时间比较长,而男婴观看机械物的时间比较长。可见两性社会兴趣的不同,从出生第一天就很明显,这再度说明,男性和女性在出生之前就已经存在某些认知差异了。

应对压力

大脑在化学和结构等方面的性别差异,在许多情况下都影响着两性对环境的反应,以及对应激事件的记忆和回应。以杏仁核为例,戈尔茨坦等人曾指出男性杏仁核大于女性;相比雌性大鼠,雄性大鼠杏仁核神经元之间的联系更加紧密。

为了研究两性的杏仁核对压力是否有不同反应,德国马格德堡奥托·冯·居里克大学(Otto von Guericke University)的卡塔琳娜·布劳恩(Katharina Braun)和同事将一窝八齿鼠(degu)幼仔从母鼠身边拿开了一小段时间。这种南美啮齿动物属群居动物,与草原犬鼠(prairie dog)一样,生活在庞大的群体里。即便是与群体分开片刻,也会使他们心烦意乱。随后研究人员测量了幼鼠大脑中不同区域5-羟色胺受体的浓度。5-羟色胺是一种神经递质,或者说是携带信号的分子,对于调节情绪行为非常重要。[抗抑郁药百忧解 (Prozac)的作用机理,就是增强5-羟色胺的功能。]

在隔离期间,研究人员让幼鼠听到母亲的叫声,结果发现这一听觉信息增加了雄性幼鼠杏仁核内5-羟色胺受体的浓度,而同窝中雌性幼鼠的这一浓度却降低了。虽然很难把这个实验结果推广到人类行为,但它提示我们,如果人类在幼年时发生类似情况,这种分离焦虑或许会对男婴和女婴的情绪健康产生不同影响。想要理解其中机理,比如为什么女孩比男孩更容易出现焦虑症,更多类似实验是必不可少的。

两性大脑在解剖学和应对压力的反应上都存在性别差异的另一个已知脑区是海马区,这一大脑结构对于记忆储存和环境的空间识别非常重要。所有成像结果都证实,女性的海马区比男性大。这一解剖学差异或许与两性辨认位置和方向时采用不用策略存在某种关联。许多研究显示,男性通常会通过估计空间距离和方位来找路,即所谓的“航位推算”(dead reckoning);女性更多的是依靠路标。有趣的是,大鼠也有类似的性别差异:研究显示,在同一个迷宫中,雄鼠主要是依靠方向和位置信息来寻找出口,雌鼠主要是利用路标。

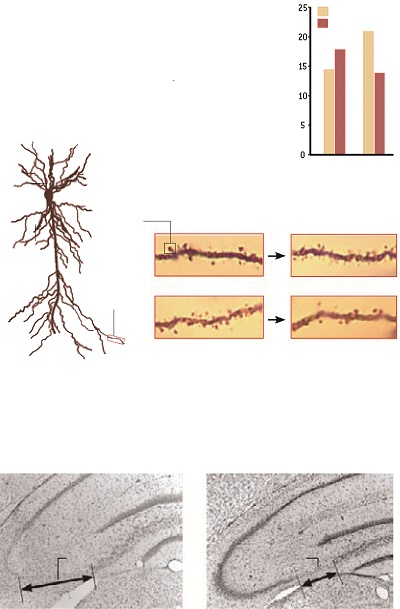

就连海马区的神经元在两性大脑中的表现都有所不同,至少在对学习经验的反应上确实如此。美国伊利诺伊大学(University of Illinois)的贾尼丝·M·尤拉斯卡(Janice M. Juraska)和合作者将大鼠置于“富饶环境” (笼子里有许多玩具,还有许多同伴可以互动)中,结果显示这一环境对两性海马区内神经元的结构产生了不同影响:雌鼠神经元的树突棘(cells dendritic trees)分支增多,树突棘是神经元上具有多个分支的结构,用于接收其他神经元传来的信号。这一变化很可能反映的是海马区神经元之间的联系增强,进而影响记忆储存。然而,雄性大鼠在这一复杂的环境下,神经元的树突棘基本没什么变化,即使有,也是稍微变稀疏了一些。

压力的好处?

有时雄性大鼠在压力环境下能学得更好。美国拉特格斯大学(Rutgers University)的特蕾西·J·肖斯(Tracey J. Shors)和合作者发现,在短暂的一连串1秒尾部电击之后,雄鼠在学习任务上表现更好,树突与其他神经元之间的联系增多;而雌鼠刚好相反,学习任务表现变差,树突联系减少。诸如此类的研究发现具有有趣的社会意义:我们对两性学习机制的差异了解得越多,就越应该考虑如何优化学习环境,适应男孩和女孩不同的压力需求。

虽然雌性大鼠的海马区对急性压力的反应比雄性差,但对慢性压力的适应能力却比雄性强。美国亚利桑那州立大学的谢里尔·D·康拉德(Cheryl D. Conrad)和合作者把大鼠放在网眼笼中6小时,这种笼子会让大鼠感到不安。此后,研究人员测量了海马区神经元对神经毒素(neurotoxin)的抵抗能力,这是衡量压力对细胞伤害性大小的标准方法。结果发现慢性压力使雄性大鼠海马区神经元对毒素的抵抗力变差,而对雌性没有什么影响。这些发现表明,慢性压力对雄性产生的脑损伤更大。

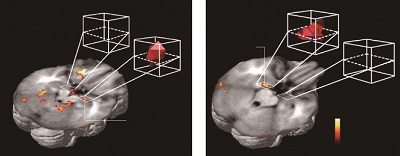

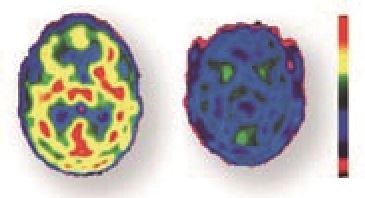

我和同事进一步研究了大脑如何处理和记忆应激事件。结果发现男性和女性在情绪相关事件的记忆方式上有所不同。动物实验的结果显示,这一过程与杏仁核的活化作用密切相关。在首批实验中,我们曾给自愿者呈现一组生动的暴力影片,同时用正电子断层扫描仪观察他们的大脑。几周以后,再测试他们还能记得多少。

我们发现自愿者记住的影片数量和观看影片时杏仁核的活性有关。我们以及其他一些研究者在实验室进行的后续实验证实了这种关联性。后来,我又发现一个奇怪的现象:在有些实验中,只有大脑右半球的杏仁核被激活,有些实验中则只有左半球的杏仁核被激活。接着我又发现,只有右半球杏仁核被激活的实验中,受试者全是男性;只有左半球杏仁核被激活的实验中受试者全是女性。后来,又有三组实验证实两性大脑在处理情绪记忆时存在这种差异,有两组是我们实验室做的,还有一组是约翰·加布里利(John Gabrieli)和图尔汗·康利(Turhan Canli,当时都在斯坦福大学任职)及合作者做的。

在了解两性大脑以不同方式处理同样的情绪信息之后,我们不禁想问,这种差异究竟有什么意义?在解答这个疑问的过程中,我们想起了一个古老的理论:右半球偏向于处理事件的主要轮廓,而左半球更倾向于负责具体细节。我们推测,如果这个理论成立,那么如果通过药物降低杏仁核活性,应该会损伤男性回忆情绪事件主体大意的能力(因为右半球杏仁核功能减弱),同时减弱女性记忆故事细节的能力(因为左半球杏仁核功能减弱)。

我们所用的药物是普萘洛尔(Propranolol)。这种所谓的β拮抗剂,可以阻断肾上腺素(adrenaline)及其类似物去甲肾上腺素(noradrenaline)的作用,从而降低杏仁核活性,模糊大脑对情绪相关事件的记忆。给受试者服药之后,我们要求他们观看一组幻灯片,描述一个小男孩和妈妈一起走路时,遭遇了严重的交通事故。一周以后,我们测试他们的记忆情况,结果显示,普萘洛尔减弱了男性受试者对故事梗概的记忆,如小男孩被一辆小汽车撞倒;对女性受试者的作用却正好相反,削弱了她们对具体细节的记忆,如被撞时小男孩手里拿着一个足球。

我们在近期一项研究中发现,在受试者大脑对情绪事件作出反应时,我们几乎可以即刻观察到两性大脑半球的差异。观看令人不悦的图片时,受试者的大脑在300毫秒内就能作出反应——脑电图上显示为一个尖状的突起。我们和意大利拉奎拉大学 (University of L’Aquila)的安东内拉·加斯巴里(Antonella Gasbarri)等人合作发现,在男性右半球的脑电活动中,这一突起更为明显,而女性左半球的脑电活动中这一突起幅度更大。因此,在处理与情绪相关的图像时,远在人们还没有意识到自己究竟看到了什么之前(300毫秒内),大脑半球的活动就产生了性别差异。

这些发现可能会对创伤后应激障碍的治疗产生影响。德国路德维希·马克西米利安大学(Ludwig Maximilian University)的古斯塔夫·舍尔林(Gustav Schelling)和同事在此前的研究中证实,作为特护病区(intense care unit)常规治疗药物,普萘洛尔等药物会削弱创伤患者的记忆力。看到我们的研究结果之后,他们回顾了患者资料,进一步发现至少在这些特护病区,β拮抗剂减弱了女性创伤患者的记忆力,对男性几乎没有影响。由此看来,即使是对重症病人,医生也要考虑患者性别,合理配药。

性别与精神失调

创伤后应激障碍并不是唯一一个存在男女差异的心理疾病。加拿大麦吉尔大学的米尔科·迪克西(Mirko Diksic)和同事用正电子断层扫描技术进行试验,结果发现男性大脑内的5-羟色胺比女性多52%。这或许可以解释为什么女性更容易得抑郁症。通常治疗抑郁症的药物都有提高5-羟色胺浓度的作用。

成瘾行为也普遍存在类似情况。与人们上瘾有关的神经递质是多巴胺,这种化学物质与成瘾药物产生的愉悦感有关。美国密歇根大学安阿伯分校的吉尔·B·贝克尔(Jill B. Becker)和她的研究小组针对大鼠进行的实验显示,雌鼠的雌激素(estrogen)可以增加某些脑区多巴胺的释放,这些脑区通常对调节寻觅成瘾药物的行为至关重要。而且,雌激素的作用时间较长,所以雌鼠在中断服用可卡因数周后,仍有寻觅行为。易感性(susceptibility)——尤其是对可卡因及安非他命类药物易感性的差异,或许可以解释为什么女性比男性更容易染上毒瘾,而且成瘾速度更快。

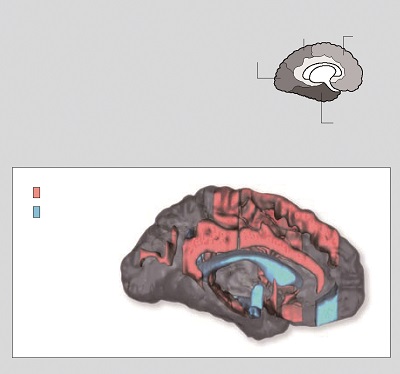

精神分裂症患者的大脑异常也有性别差异。美国宾夕法尼亚大学的鲁宾·古尔 (Ruben Gur)、拉克尔·古尔(Raquel Gur)和同事,花了数年时间来研究两性大脑在解剖学和功能上的差异。其中一个项目是测量眶额皮层(orbitofrontal cortex)的大小,并将它们与杏仁核大小进行比较,前者和情绪管理有关,后者参与情绪反应的产生。结果发现女性的眶额皮层/杏仁核比例(orbitofrontal-to-amygdala ratio,OAR)显著大于男性。由此可以推测,普遍来讲女性管理情绪反应的能力更强一些。

进一步研究发现,精神分裂症患者的OAR表现异常,而且男性和女性也有很大不同。女性患者的OAR比正常值低,这很好理解,奇怪的是男性患者的OAR比正常值高。具体原因还有待进一步研究,但至少它提示我们,男性和女性的精神分裂症也有不同之处,治疗时应该因性别而异。

2001年,美国国家科学院发表了一份关于人类健康与性别差异的报告,其中指出“性别确实有影响。性别,或者说男性和女性,是人类非常重要的一项基本差异,在各个领域的实验设计和分析中,在生物医学和健康研究的各个层面上,都要充分考虑性别差异的影响”。

想要找出两性大脑中所有的性别差异,并准确阐述这些差异如何影响认知及大脑功能障碍,神经科学家还有很多工作要做。不过到目前为止,研究已经明确证实,两性的大脑差异绝非仅限于下丘脑和交配行为。研究者和医务人员还不能确切地解析性别对大脑、行为和药物反应的所有影响,因而也无法据此确定最佳治疗方案。不过越来越多的人意识到,研究一种性别的状况之后,将结果应用在两种性别上,这已经行不通了。

请 登录 发表评论